村医行为、农合制度与中国经验

李 斌

(中南大学 社会学系,湖南 长沙 410083)

村医行为、农合制度与中国经验

李 斌

(中南大学 社会学系,湖南 长沙 410083)

集体经济时期,赤脚医生是农村合作医疗制度的核心,他们以尽可能低的成本保障所在村农民的基本健康,他们归属感强烈,这一社会事实表达了村医个体与组织集体之间的一致性;集体经济解体后,村医自负盈亏自我发展,他们利用“结构洞”优势追求个人经济利益,其行动逻辑与国家市场改革导向一致;新农合实施后,除定点卫生室以外的农村绝大部分村医的医疗服务被排斥在制度设计范围之外,村医的功能被重新定位,他们被要求只提供卫生服务。不同时期的农合制度改变村医行为的事实丰富了中国经验。

村医;农合制度;合法性机制;效率机制;网络机制

一、问题的提出及研究对象的限定

农村卫生人员在文化大革命前称“半医半农”,1968年9月10日,《红旗》杂志第3期的调查报告《从“赤脚医生”的成长看医学教育革命的方向》第一次把农村半医半农的卫生员正式称作“赤脚医生”。到1977年底全国赤脚医生数量已经达到150多万名,生产队的卫生员、接生员达到390多万人。就全国而言,大约每500农村人口配备有1名赤脚医生,每个生产大队有1~3名赤脚医生。赤脚医生与合作医疗制度、农村保健站一起成为解决我国农村缺医少药问题的“三件法宝”[1]。随着医疗改革的推进和医疗技术水平的整体提升,赤脚医生已经不太适合于20世纪80年代后的中国农村,1985年,卫生部决定停止使用赤脚医生名称,规定所有村级卫生人员一律进行考试,凡通过考试者,授予乡村医生证书,考试不合格及未参加考试者统称为卫生人员。经过考试以及技术转换,1999年底,我国乡村医生有100多万人,分布在全国72.8万个村卫生室。到2009年,全国乡村医生维持在104.2万人,农村卫生员为20.9万人,分布在63.3万个村卫生室[2]。鉴于乡村医生普遍技术水平偏低的状况,卫生部要求2010年9月底前,完成农村卫生人员培训工作[3]。

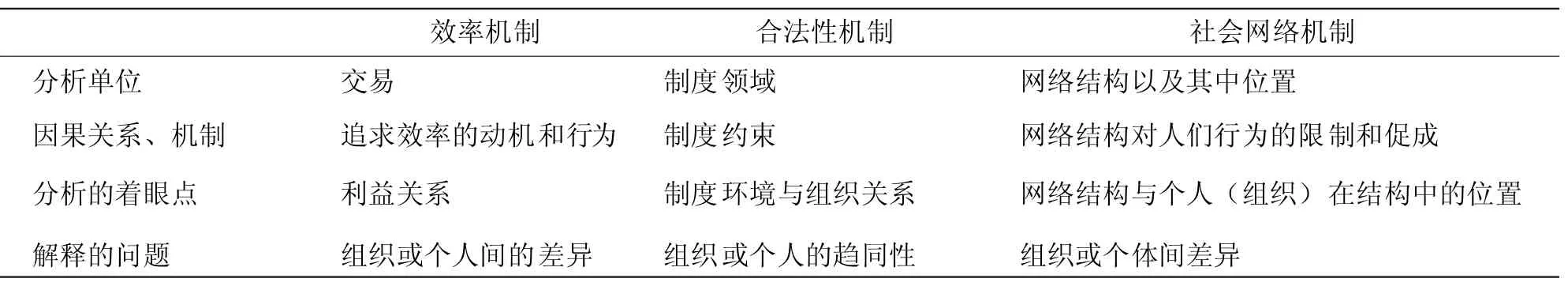

面对如此大规模的社会制度变迁,乡村医生如何改变自己的行为逻辑便成为一个特别有意义的议题。我们发现组织社会学的三大核心机制——效率机制、合法性机制和社会网络机制对研究村医的行为有很好的解说力。本研究试图以这三个机制所形成的理论框架为指导,研究村医行为对制度变迁的适应性。重点以村医的生存空间的维系和拓展为核心,探究村医行为逻辑。

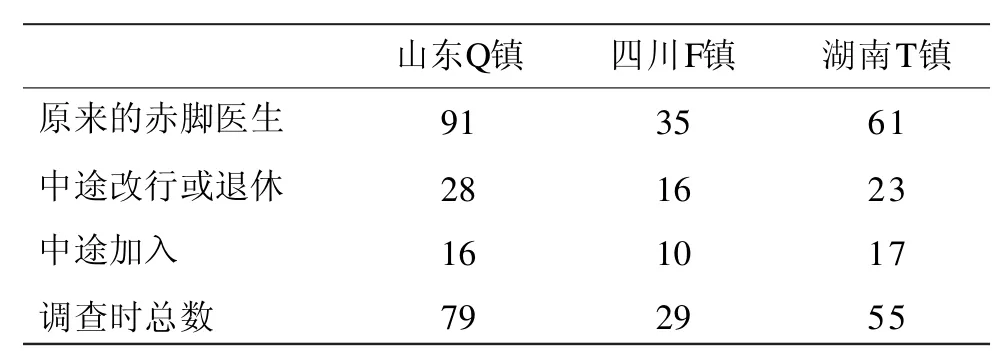

本研究实证资料来源于对三个村镇村医的问卷及访谈调查。第一个村镇是山东省C县Q镇。Q镇位于C县中部,面积98.8平方公里,辖79个行政村,人口4.7万,有Q镇中心卫生院以及B乡医院。Q镇交通方便,农民可以方便地到达镇医院或县医院。Q镇按照人口密度、村庄大小等标准在79个行政村中设置了16个医疗定点卫生室,村民到定点卫生室看病买药给予同到乡镇卫生院同等比例的报销。第二个村镇是四川省Y县F镇。Y县位于四川盆地东部,省二级公路穿境而过,交通十分便利,是Y县的产粮大乡。F镇面积45.6平方公里,总户数为10175户,截止2009年底人口为3.98万人。F镇有街道居民委员会1个,有27个村。F镇有一个镇医院,没有设置定点卫生室。第三个村镇为湖南省的Y县T镇。T镇地处湘赣边陲,106国道和醴茶铁路纵贯全境。T镇辖50个村、4个居委会,6.8万人口,1.9万多户;土地总面积为243平方公里。T镇有一个镇医院,两个镇分医院(合并前的乡医院),T镇没有设置定点卫生室。

二、制度变迁规制村医行为

效率机制追求成本最小化及产出最大化;合法性机制的基本思想则是:法律制度、文化期待、思想观念成为人们广泛接受的社会事实,规范着人们的行为。它诱使或迫使行动者采纳具有合法性的组织结构和行为,帮助组织提高社会地位,获得社会承认;社会网络机制则是从社会结构或网络结构来讨论、研究社会行为[4](P31-38)。依据上述三个机制,旧农合时期,集体经济解体后个体医生时期以及“新农合”时期,村医行为会存在相当大的差异性。这些差异性的存在往往是村医生存空间的体现,或者是村医适应农村医疗制度变迁的结果。

表1 效率机制、合法性机制和社会网络机制的分析视角

1.集体性:旧农合时期的赤脚医生

1950年、1952年两届全国卫生工作会议先后确定了“面向工农兵、预防为主、团结中西医和卫生工作与群众运动相结合”四项原则来指导全国卫生工作。过渡时期总路线实行后,国家的医疗卫生工作被纳入到社会主义改造过程中,个体医生被组织起来,成立了联合诊所或农业社保健站[5](P366)。尽管如此,农村缺医少药的现象仍然非常突出。对此,毛泽东于1965年6月26日发表了著名的“六二六”指示,随后,全国范围内掀起了规模宏大的赤脚医生运动。全国各地依托集体经济建立了农村合作医疗制度,赤脚医生数量激增,相应的卫生组织机构逐步完善,最终在全国农村形成了三级医疗保健网络。

湖南省T镇老村医G回忆:“我是1968年到县卫生局接受了半个月的培训后就开始做医生的,当时我的一个重要任务就是宣传卫生知识,动员村民种疫苗。当时人们不接受这些新东西,我是每天宣传发动,走家串户,有些村民需要多次上门,反复宣讲才能使他们接受疫苗种植。我当时与其他村的赤脚医生一样,人年轻,不怕苦,坚持100%完成上级交给的种植疫苗任务”。集体主义意识指导着赤脚医生的行为。“我们当时考虑的主要是如何完成任务,让村民生活健康,然后可以为集体出工出力,快速建设社会主义中国。”卫生系统则定期评定赤脚医生。“由于我负责的大队发病率低,且治愈率高,我连续多年被县卫生局评为先进,1974年还参加了省里卫生系统的表彰大会。”

可以看出,集体经济时期的“赤脚医生”所遵循的效率机制,不同于经济学家眼中的成本与收益。他们尽量利用土办法,到山上采,或者自己种植,来降低医疗成本。他们追求的产出是提升医疗水平,治愈疾病,减少发病率,所有社员能够参加集体劳动;他们获得工分,获得大队干部和村民的肯定和满意,以及上级卫生系统的奖励。此时,赤脚医生是集体力量的象征,同时也是国家力量的表征。赤脚医生个体和村集体以及国家处于统一体中,体现了相当高程度的同一性,是集体机制设置的体现。就合法性机制来说,赤脚医生具有鲜明的阶级身份标志。他们来源于贫下中农阶层,旧时的个体医生必须经过改造才能行医。由于大多数赤脚医生出身贫贱,他们的心灵充满了道德拯救感,具有强烈的爱憎和感情倾向[5](P381)。因此,约束赤脚医生行动的主要是当时与集体相融合的,体现国家意志的对农村老百姓关怀的政治文化,这种政治文化激励赤脚医生努力工作,完成上级下达的各项卫生任务。“为劳动人民服务是最大的光荣”是广大赤脚医生普遍接受的合法性话语。因此,赤脚医生个人趋同于集体组织,集体组织趋同于国家政治环境,赤脚医生的行为体现了特别强烈的合法性。网络机制强调网络结构、组织和个人在网络中的位置及网络所具有的限制性。我们访谈发现,赤脚医生在其大队基本处于“结构洞”核心位置,赤脚医生拥有乡村社会秩序中权威角色,他们在村中受人尊崇。赤脚医生大多将网络结构优势置于便宜于服务百姓的工作中,他们最害怕的就是“交药箱”[5](P389)。卫生垂直网络提升他们的医疗水平和提供精神奖励,如卫生系统先进工作者荣誉称号以及受大队百姓爱戴和大队干部的表扬等。可以说,集体经济时期赤脚医生行为张扬了强烈的集体主义意识。

2.个体性:市场转型期的村医

依托集体经济建立起来的大队卫生室、合作医疗制度在市场改革以后相继解体。1985年,赤脚医生正式改称为“乡村医生”。存在了30年之久的中国农村合作医疗制度面临着“网破、线断、人散”的局面[6]。全国继续坚持合作医疗的行政村,1985年降至5%,1989年降到4.8%。大队卫生室在经历了保本收费、承包经营的变革后,演变为两权合一的私人卫生室,不少地方又叫村卫生室。

具体就我们研究的三个村镇,市场改革前,根据一村建一卫生室的原则,Q镇共有35个大队卫生室,F镇有27个大队卫生室,T镇则有50个大队卫生室。集体经济解体时,村集体把原大队卫生室承包给当时的赤脚医生,即后来的村医。在承包过程中,如果一个村有两个或者是多个赤脚医生,村领导就把大队卫生室的医疗器械和相关物品平均分配给赤脚医生。据当时任Q镇的赤脚医生的G回忆,他当时分得的物品有“大小托盘2个,针盒一个、注射器、针头、剪刀各一把、算盘一个,还有各类的少数药品,折合成当时的人民币总计不超过13元钱”。如果村医想继续从医就需要添置更多医疗设备,至于药品类,如G村医就只备最常用的药。当某种疾病需要某些特殊的药时,G往往是临时去县城采购。

市场改革以后,村医所遵循的效率机制迅速转变为利润逻辑。他们一方面不使用草药,也尽量不使用中药,因为草药和中药的利润太低;另一方面,尽其所能降低药品的进货成本,有些村医甚至使用低价的过期药品。销售给患者的药品被村医以“良心”为基准加价,以获得他们希望的收益。再次,原来的免费出诊也变成了根据路途的远近加收5至10元不等的路费。湖南T镇L村W村医说,“我们一次出诊的预期收入大致是30~40元,包括出诊的路费、药品加价费和诊断费。尽管上面没有明确规定我们给患者的处方药的利润率是多少,但是考虑到大家都是乡里乡亲的,我们的加价均在村民们可以理解,村医可以接受的范围内,不像镇医院和县医院那么离谱”。在谈到有关传统土方治病时W说,“我们自己不再种植中草药,一方面种植中草药需要大量人工最终没有利润可赚,更为重要的是中草药在治疗的过程中操作起来相当麻烦,同时治疗上的风险也较大,并且还难以得到有关部门的认证。我们只有在某种疾病只有土方法有效时才使用”。

说到20世纪90年代村医的组织性问题,四川F镇红村L村医说,“那个时候由于刚刚承包卫生室,村委对我们不理不睬,只是定期向我们收管理费;我们村医之间由于争夺病人,也互不往来,大家都在暗中较劲”。湖南T镇也与此类似。因此,这一时期村医的组织性很弱,张扬的是村医的个体差异。经过一段时间的竞争,有些村医退出了乡村医疗领域,有些村医则在当地树立了品行和声望,成为村医中的佼佼者(见表2)。

表2 三个乡镇村医的退出与进入变动表

效率机制、合法性机制和社会网络机制似乎都张扬了村医的个体性。首先,村医在医疗服务上更多考虑自身收益,疏远了其与村民的乡情关系;其次,村医之间的竞争体现了优胜劣汰的市场原则,疏远了村医之间的网络联结;再次村医与政府卫生组织以及村镇相关组织的疏远,也增强了村医的个体行为特征。

3.变通性:新农合时期的村医

与其他改革制度相类似,新农合制度的实施在全国各地也很不一样。山东省Q镇所隶属的C县从2003年开始启动,2004年被列为全市试点,2005年列为省级试点,2006年实行县级统筹,参合率达到98.2%。C县参合农民在县域内任一合作医疗定点医院就医均能得到相应等比例的报销①。2010年,湖南T镇的参合率是95%,四川F镇的参合率是93.3%②。

令人惊异的是各地新农合制度几乎忽略了村医这一底层医疗机构的存在,新农合制度规定村民只有在镇及以上医院看病住院才能得到一定比例的报销,而在非定点卫生室的村医处看病得不到报销。因此,新农合制度的实施对村医的生存和发展极为不利。那么,针对这一减少村医收入,排挤村医医疗服务的制度,村医们是如何适应和调整的呢?

其实,国家农村医疗卫生制度主要希望重新定位村医的服务,即希望村医从新农合前的医疗服务改变为日后的卫生服务,承担村级层面的公共卫生服务功能。我们所调查的三个镇都有这样的政策规定:村卫生室的村医必须承担所在农村社区的诸如防疫、种植疫苗以及健康体检等公共卫生任务,这就意味着村卫生室要成为村级层面的公共卫生机构。不过鉴于各地的地理位置和既有传统,少数村医还是被纳入到了新农合体系中。如山东省Q镇,就在其镇医院之外设置有16个定点村医院,而四川省的F镇和湖南省的T镇则没有设置定点村卫生室。

根据山东省C县卫生局负责人介绍,为让参合农民就近享受到优质医疗服务,降低看病支出,C县推行了乡村卫生一体化管理。村民可以在定点卫生室就诊,医疗费用先由村医垫付,然后村医再去乡镇新农合办公室报销。研究者对村医W的卫生室进行了一天现场观察,发现有4位村民使用了家庭账户,他们的医疗费用大致在100元左右。乡镇卫生院规定定点卫生室的村医必须一天结一次帐,月底到乡镇卫生院进行现金结算。但村医们觉得每日清帐太麻烦,他们一般都是在月底乡镇卫生院派人下来督促时,才去整理报销的单据和数目。村医并不希望村民使用家庭帐户,因为家庭账户在报销时增加了村医的工作量,同时村医得不到任何好处。

作为定点医疗机构的村卫生室还负有转诊的职责。对于无力诊治的病人,村医有责任根据病人的病情将其转入更高级别的医院,这给村医带来一些潜在利益。因为村医在转诊上有两个选择:镇医院或县医院。于是,村医成为各医疗机构争取的对象。据W介绍,C县县级医院有两家,一是C县人民医院,一家是C县中医院;镇级医院只有一家。这三家医院都明白,争取乡村病人,首先要争取村医。C县人民医院就向W赠送过出诊箱、医学杂志等,而C县中医院则采用经济手段,承诺村医每向其介绍一位病人,就给予100元奖励。L村村医W就曾经从C县中医院获得500元奖励。

与山东Q镇不同,四川F镇与湖南T镇没有在村医层面设置定点卫生室。那么,这些村医的收入较之以前是否有变化呢?我们在F镇的调查发现,32.6%的村医认为新农合对他们的收入不产生影响,而67.4%的村医认为新农合导致他们的收入发生变化。这67.4%的村医中,41.9%的村医因为新农合他们的收入有了增加,58.1%的村医的收入在新农合后减少了。

新农合制度实施后村医收入增加或者减少的原因主要是国家在实施新农合的同时又实施了农村公共卫生计划,国家给每个农民每年15元作为公共卫生经费,这些经费最终以每位农民每年3元的标准下拨给村医,要求村医负责所在村农民的卫生预防保健和常规体检。因此,有些村医在新农合前如果病人较多,新农合使一些病人分流到镇医院了,他们的收入就会有所减少;而有些村医新农合前本来病人不多,收入就不高,而下拨给他们的每个村民的3元钱的农村公共卫生经费反而使他们的最终收入提升了。F镇的Z村医告诉研究者,“既然国家将我们村医定位在保健预防上,我们还是乐意接受的,不过国家要保证我们村医的基本收入不降低,如果降低的话我们只好在保健预防之余附带给村民瞧病,以填补损失”。

我们在T镇调查时碰巧遇到H村医在给该村十几位妇女和老人量血压,他们当中有的已经是第三次量血压了。H村医告诉研究者,当刚刚发现村民血压偏高时,他们往往会建议村民在饮食上做些调整,一段时间后再来复查。如果血压很高则开点药给他们吃,他的药箱内带有常备药。我们见到他在量血压时给其中2位村民治了病,并卖了药。H说,“尽管他们都参加了新农合,可以报销一定比例的药费,但是他们有的嫌新农合的报销程序过于繁琐;有的认为镇医院的药太贵,只有50%的报销比例,最终村民自己实际付费的部分与从我这里购买的药没有区别。因此,他们乐意在我这里买,他们信任我。”S村的Y村医告诉研究者,“公共卫生费原本说好是每年每个村民3元,实际上今年我们村医只得到0.8元每人。我去年一年的工资收入只有2450元,今年国家规定的卫生方面的事情更多,而今年的拨款到底多少我们更没有谱。国家政策规定每个医生配备一台电脑,但实际上卫生局要求我们自己掏钱买这台电脑。上次县里培训会议说要配备13项器械,实际上只落实了4项。说到底,上面的政策相当好,但是到了底下就不行了,就走样了,村医的利益无法保证。”

山东省Q镇T村的G村医是七八十年代的赤脚医生,在大队卫生室解体时,G村医承包了村里的卫生室,而且一干就是35年,这当中G村医还自费去省城医院进修了有关糖尿病、冠心病、心肌梗塞等慢性病的预防与治疗,而且还自学了针灸、理疗等,他治疗了很多病人,在周围几个村子当中很有声望。平常来找他看病的不仅有本村村民,外村慕名而来的病人也很多。但是由于2006年他与乡镇卫生院的某位领导闹了矛盾,在规划定点卫生室时,乡镇卫生院硬把定点卫生室的名额给了该村的另一村医——S,于是G村医就不能合法给村民看病了。与此同时,乡镇卫生院还派人下来没收了G村医的药物以及医疗设施。G村医说,“幸亏当时药差不多都藏在亲戚家里了,所以被没收的药不是很多,损失也不是很大”。此后,G医生就只能“偷偷摸摸”地给病人看病,药品买来就放到亲戚家里,平常看病也都是病人电话预约后再由G到病人家中看病。类似G医生的“偷偷摸摸”的行为,在Q镇很普遍。乡镇卫生院的领导也知道不让个体诊所行医是不可能的:一是因为村民已经熟悉了那种小病不出村的做法;二是他们的存在一定程度上可以激励定点卫生室,使其行为更加规范。因此私人诊所在乡镇卫生院与定点卫生室的“联合夹击”下,仍然艰难生存。

新农合制度实施以后,村医与所处环境之间的交易模式发生了很大变化。首先从制度合法性上分析,所有的村医在新农合以前行医是合法的,而新农合以后定点卫生室以外的大部分村医被定义为预防、保健角色,村医行医具有一定程度的“非法性”,这使得不少村医“偷偷摸摸”为村民治病。另外还存在报销制度上的约束,新农合规定在村医处治病不能纳入报销范围,这就将村医所在村的病人分流到镇、县医院,给村医的经济收入造成影响。为了留住病人,村医所销售的药品价格必须等于或者小于镇医院药品价格减去村民相应报销款后的差值,药品价格限制了村医的利润空间。村医所面临的利益关系也就更为复杂:新农合前村医处理的利益关系主要是药品市场、税务部门和村民,新农合后县卫生部门重新管理村医,村医需要参加业务培训,其业务范围被限定,需要更多的技巧和智慧才能既吸引村民重新纳入村医的治疗体系,同时又能应付主管部门检查。因此,新农合后卫生部门和村医个人之间存在较大的利益纠纷。表面上,村医服从新农合后的制度环境,表现出积极认同新农合制度的样子,实际上他们仍然设法从事既有的行医活动,与新农合的相关规定向左。面对新农合制度上的不利环境,村医们的确在灵活地应对和适应新的制度环境,以期获得自身的生存和发展。

三、讨 论

适应能力是指个人、组织或者制度面对环境变化等因素造成的种种不确定性时,发现和纠正既有缺陷,接受新信息,学习新知识,尝试新方法,应对新挑战,改进制度运作的能力[7](P352-387)。适应能力对任何组织和个人都特别重要,因为人类社会必须应对种种复杂局面、未知环境、不确定性、价值和利益冲突;而所有人,包括决策者、政策研究者和专家都只具备有限理性;他们无力预见一切可能出现的局面以及自己行为的可能后果,因而也无力作出最佳抉择。中国农村基层医生相继被称呼为赤脚医生、个体医生和村医,不同的称呼象征着不一样的时代和组织特征,也表达了不一样的效率机制、合法性机制和社会网络机制。

本研究发现中国农村村医群体有良好的适应性。旧农合时期的赤脚医生为了降低医疗成本尽可能种植或者上山寻找药材并以土方法治病,保障所在区域农民的健康,他们以极其高昂的政治热情同化于当地农民,生产大队和县卫生系统使他们有归属感;其次,他们是当地农村社区的核心人物,处于“结构洞”位置。但是他们并不利用结构优势谋取个人私利,他们的行为表现了很强的集体主义精神。集体经济解体后,村医利用自己的医疗服务与药品的加价以及自身的网络优势追求经济利益。其求利行为与国家的市场改革意识形态相一致,具有很大程度的合法性。不过村医的求利行为增加了村民的医疗负担,与村民利益不一致;2003年后开展的新农合制度将村医的医疗服务排斥在报销范围之外,村医们遭到新农合制度的整体性排斥。但是,村医并没有整体性抗争以求被纳入新农合,而是进一步适应农村医疗制度的变迁,不过这次他们一方面利用国家对他们功能的重新定位,成为卫生服务的提供者,另一方面则是在新农合制度约束下利用自己在网络结构中所处的优势追求自己的最大利益,“偷偷摸摸”地为村民提供医疗服务,彰显组织和个人之间的差异性。

注 释:

① 数据来源于对C县卫生局领导的访谈以及工作总结。

② 数据来源于调查时主管村农合的县级领导的介绍和相关工作总结。

[1]曹 普.1949-1989:中国农村合作医疗制度的演变与评析[J].云南省委党校学报,2006,(5):41-45.

[2]卫生部.2009年中国卫生事业发展统计公报[EB/OL].http://database.ce.cn/main/bgpt/201004/12/t20100412_2 1260948.shtml,2010-12-15.

[3]佚 名.卫生部要求做好乡村医生执业证书有效期满再注册工作[EB/OL].2010.http://www.med66.com/new/3 22a1289a2010/2010222zhangf113418.shtml,2011-01-02.

[4]周雪光.组织社会学十讲[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[5]杨念群.再造“病人”——中西医冲突下的空间政治(1832-1985)[M].北京:中国人民大学出版社,2006.

[6]王绍光.中国公共卫生的危机与转机[EB/OL].http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN011980.pdf,2011-04-05.

[7]Carl Folke,Johan Colding and Fikret Berkes.Synthesis:Building Resilience and Adaptive Capacity in Social-ecological Systems[A].in Fikret Berkes,Johan Colding and Carl Folke,eds.Navigating Social ecological Systems:Building Resilience for Complexity and Change[C].CambridgeUniversity Press,Cambridge:2003.

Village Doctors’Behavior,Rural Cooperative Medical System and the Chinese Experience

LI Bin

(Department of Sociology,Central South University,Changsha,Hunan 410083,China)

the author made a study on the relationships between the village doctors and the rural medical institutions based on three major mechanisms from Organization Sociology,which are the systems of efficiency,validity and social network.This thesis found that(1) when communism ideology and collectivism economy took the prime time on the institutions environments in collective economy of 1950s to the early 1980s,the bare village doctors were the key persons during the former rural cooperative medical system,they tried their best to keep the villagers healthy at very low cost for no profits,and they held the membership of the Production Brigade and the county sanitation systems.These social facts revealed some kind of consistence among the individual and the organizations.(2) Villager Doctors were forced to assume sole responsibility for profit and loss and to develop themselves after the market economy reforms,they took the chances of the social network structure to pursue profits,and this behavior logic was consistence to the reform ideology.(3) The medical service of villager doctors are being excluded to the Reimbursement scope which designed by the Chinese Government except the selected village clinics after the New Rural Cooperative Medical System.And this time the village doctors are still taking profits from their network and structural advantages,it tells the difference between the individual and the organizational values.The behavior of Village Doctors has been transferred systematically.

village doctors;rural cooperative medical system;legitimacy mechanism;efficiency mechanism;network machanism

C912.82

A

1000-2529(2011)05-0024-05

2011-04-18

国家社会科学基金项目“巩固和发展新型农村合作医疗制度研究”(09BSH062)

李 斌(1963-),男,湖南武冈人,中南大学社会学系教授。

(责任编校:文 泉)