基于Argo资料的热带西太平洋上层热含量初步研究

吴晓芬,许建平,2,张启龙,孙朝辉

(1.国家海洋局第二海洋研究所,杭州310012;2.卫星海洋环境动力学国家重点实验室,杭州310012;3.中国科学院海洋研究所,中国科学院海洋环流与波动重点实验室,青岛 266071)

基于Argo资料的热带西太平洋上层热含量初步研究

吴晓芬1,许建平1,2,张启龙3,孙朝辉1

(1.国家海洋局第二海洋研究所,杭州310012;2.卫星海洋环境动力学国家重点实验室,杭州310012;3.中国科学院海洋研究所,中国科学院海洋环流与波动重点实验室,青岛 266071)

根据2004年1月-2008年12月间的Argo剖面浮标观测资料,分析了热带西太平洋上层热含量的空间分布及其季节变化特征,并考察了不同计算深度以及盐度对热含量的影响,且探讨了有关计算上层热含量的深度选取问题。结果表明:(1)热带西太平洋上层热含量的气候态大致呈“马鞍型”分布,即在12°N以北和5°S以南海域上层热含量都较高,而在2°—12°N之间热含量则较低,特别在棉兰老冷涡区热含量很低;(2)研究海域的上层热含量一年四季均呈这种两高一低的空间分布形势,但强度的季节性变幅却较大,整个研究海域的热含量体现为春季最高,夏季最低,秋冬季居中的特点,但两个高热含量区和低热含量带的热含量各呈现出不同的季节变化;(3)温跃层深度的波动对海洋上层热含量的影响要大于上混合层,尤其在南北纬10°以外海域。因此,计算西太平洋上层热含量时,应将积分深度取为温跃层下界深度,才有可能比较真实地反映该海域的上层热含量的分布和变化,若为简单起见,取等深度计算时,以700 m为宜,此外,盐度对上层热含量的影响也应引起重视。

热含量;混合层;温跃层;Argo资料;热带西太平洋

1 引言

热带西太平洋是太平洋海气相互作用最活跃的海区之一,它在全球气候变化及灾害形成中起着极其重要的作用。众所周知,海洋对大气和气候的影响主要是通过其热状态的异常变化来实现的,而海表温度(SST)和海洋热含量是表征海洋热状态的两个重要参数。由于热含量比SST具有更大的稳定性,因而它对天气气候持续发展的作用也更大。观测资料分析指出,1977年以后有暖信号从北太平洋中部入侵到热带太平洋的温跃层,使得热带太平洋的热含量总量增加,从而营造了一种暖背景,使20世纪90年代以来的ENSO事件比以前爆发的更加频繁[1]。由于热带西太平洋在全球气候系统中占有重要地位,其热含量的异常变化会导致热带太平洋的大气环流和海洋环流发生变异,进而影响整个热带太平洋地区乃至全球的气候变化,因此深入开展热带西太平洋上层热含量的时空变化研究,对进一步了解该海域热状态的变异特征及其对大气和气候的影响具有十分重要的意义。

由于观测资料的缺乏,有关西太平洋热含量的早期研究主要集中在上混合层。张启龙等[2]分析暖池海域(0—100m)热含量场的时空变化发现,在El Niño期间,暖池东(西)部热含量呈现大的正(负)距平,而在La Niña期间,则为大的负(正)距平;林传兰[3]在分析了热带西北太平洋0-100m层的热含量后发现,热含量变化较SST大,并提出热带西北太平洋热含量对太平洋大尺度海-气事件的响应要比SST敏感;Takuya[4-5]等认为,在ENSO事件前后,赤道东、西太平洋上混合层的热含量呈反位相变化,并指出热含量的这种变化是由混合层深度的变动引起的。

上层海洋热含量除了与水温、上混合层厚度变化有关外,还与温跃层深度的变动有关。如龙宝森等[6]利用“向阳红5号”调查船得到的资料分析海洋热含量发现,在整个0—300m水层中,温跃层热含量的变化幅度要比上混合层的大得多,但这种现象不是仅仅用海-气界面热量交换的多寡就能解释的。由于缺乏大范围、长期的实测资料,因此有许多海洋科学家[7-8]一直在探索海面高度、各种等温线深度(如14℃、20℃等温线)以及动力高度等物理参量与热含量之间的关系,试图寻求热含量变化的替代品,以避免直接计算上层海洋热含量。他们指出,温跃层的上升或下沉是海洋上层热含量变化的一个重要因素,但热含量与这些参量之间的线性关系是建立在理想基础上的,即温跃层的移动是平板式的上、下平移。然而,这种关系并不能长久维持,因为不仅盐度的影响是重要的,而且温跃层倾斜度的改变也会影响到这些参量之间的相关性。因此,温跃层对于海洋热含量变化的影响机制并未得到广泛并深入的研究,其影响机理迄今尚不清楚。

众所周知,以往人们研究热含量所用的资料大都是历史观测资料,而这些资料大部分都是在不同时期、运用不同仪器获得的。研究表明,混合使用不同仪器观测的资料容易带来较大的误差[9-11],同时也将影响到热含量的计算精度。对于广阔的海洋而言,有限的锚碇浮标、观测断面和观测站点,以及受到XBT和CTD等仪器设备不能短间隔、多层次或长时间、持续性获取观测资料的条件限制,因而对热含量的认识依然未能取得突破性进展,值得深入研究。

Lyman和Willis[12]利用各种不同的实测资料,曾计算过由于样本不全所带来的标准差,并据此把海洋资料划分了三个不同的时代:第一个时代为1967年以前,那个时期的数据样本非常稀少;第二个时代为XBT问世到盛行的1968—2002年;第三个时代乃是2003年以后,伴随着Argo浮标的投放,标准差值降到了历史最低点。这里所指的Argo是一个由世界上20多个国家和团体经过近十年的努力,在全球建立起来的第一个实时海洋观测网。该观测网的空间分辨率为3°×3°(浮标之间的间隔约为300 km),时间分辨率为10d,利用一种由Argos卫星定位和通信的自律式剖面浮标(简称“Argo浮标”),可以快捷、方便地获取0—2000m水深内的温、盐度剖面资料,其中在2004-2008年期间就获得了45万条剖面[13-14]。

Argo资料拥有的多种优势,为准确计算和研究热含量带来了广阔的前景。本文拟利用这一新颖资料对热带西太平洋上层热含量的空间分布及其季节变化特征进行分析,并探讨上层热含量计算深度的选取问题,以期为加深了解和认识热带西太平洋热状态变化规律及其影响提供可靠的科学依据参数。

2 资料来源与计算方法

2.1 资料来源

本文采用了美国Scripps海洋研究所提供的2004年1月—2008年12月间Argo全球网格化(1°×1°经纬度网格点)温、盐剖面资料,资料共58层,表层为2.5 db,底层则位于1975 db处。资料的垂向间隔随深度增加而增大,其中,在200 db以浅水层间隔10 db,在200—500 db内间隔20 db,500—1350 db内间隔50 db,1400—1975 db内则间隔75—100 db。其初始资料来自于全球Argo资料中心(GDAC)收集的该期间约44万条经过实时或延时质量控制的剖面资料,并在此基础上进行了更加严格的质量控制,剔除了由SOLO型Argo浮标观测的存在系统压力误差的剖面,以及位于边缘海或没有浮标定位信息的剖面,各占总剖面数的5%左右;另有2.3%由于仪器问题进入质量控制“黑名单”的剖面、4.3%在相当大压力范围内温、盐值保持不变的剖面以及2%包括垂向压力分辨率很低、缺少质量控制标记、错误的文件格式、密度逆变大于0.01 kg/m3(400 dbar以下层次)及0.1 kg/m3(400 dbar以上层次)的剖面;并对实时质量控制之后的剖面进行了盐度漂移订正,从而剔除了其盐度值与WGHC历史资料[15]盐度值之差大于0.1 psu(0.7%)的剖面以及观测深度小于600 m的剖面(1.5%);并对剩下的约35万条剖面资料进行加权最小二乘拟合及客观分析,且在0—2000 dbar范围内插值到58层,每层间隔为10—100 dbar,最后计算得到的温度准确度在表层为0.015℃,100 m以深为 0.002℃[16]。

利用这些资料,并根据下面介绍的方法,计算了热带西太平洋(20°S—20°N,120°E—170°W)的热含量(见图1),并对其进行分析研究。

2.2 热含量的计算方法

根据上述公式,逐月逐网格计算研究区域的热含量值,值得指出的是,为了能体现温跃层变化对热含量的贡献,在计算热含量时,将积分深度z取为温跃层下界,也就是说,这里的z为变深度,也即本文所称的上层热含量系指自海面至温跃层下界深度之间的热含量。还应说明的是,以往作者研究热含量时,因缺少盐度资料,尤其是次表层盐度资料,通常将式(1)中的Cpρ近似取为1。由于Cp和ρ都是水温、盐度和压力的函数,因此将其取为常数1显然将影响到热含量的准确度。为此,本文亦将简要地讨论盐度变化对于热含量的影响。

2.3 温跃层判定方法

为了探讨上层热含量与温跃层的关系,还利用上述资料,计算了温跃层上、下界深度及跃层强度等指标。根据《海洋调查规范》[17]的规定,浅海(水深≤200 m)的温跃层强度的临界值取为0.2℃/m,深海(水深>200 m)则取为0.05℃/m。但是,近年来的一些研究表明,这种判定标准对于中国近海大部分海区比较适用,但在某些情况下则有一定的局限性[19-21]。为此,张旭等[22]对深海温跃层提出了一种新的判别标准,即主温跃层的临界值取为0.02℃/m,而季节性温跃层的临界值取为0.05℃/m。

根据Argo资料的特点,本文选用垂直梯度法和不等距差分法[23],并根据张旭等提出的判别方法,统计了热带西太平洋海域各网格点的温跃层特征参数。

3 热含量的空间分布及其季节变化

本节主要分析热带西太平洋上层热含量的气候态空间分布特征和季节变化。

3.1 空间分布

图2呈现的即是采用温跃层下界深度(变深度)为积分深度计算获得的2004—2008年期间热带西太平洋上层热含量的多年平均分布(即气候态)。由图可见,该海域上层海洋热含量等值线基本呈纬向分布,且呈两高一低的分布态势。从10°N向北和2°N向南热含量值(2.6×1010J/m2)不断增加,到18°N以北和16°S以南分别达到最大值(>3.8×1010J/m2),其间(2°—10°N)则被一块低热含量(<2.6×1010J/m2)的水体占据,往北等值线相对密集些,并由西向东略有偏北;往南等值线相对稀疏,且由西向东略有偏南。显然,研究区域等值线梯度北部强于南部。

北半球热含量分布比较清晰,高值区(>3.6×1010J/m2)位于15°N以北,其主轴走势基本呈纬向,且只呈现了一个高值中心(4.0×1010J/m2)。而南半球热含量的分布则要相对复杂些,明显的一个高值区(>3.6×1010J/m2) 位于8°S以南,其主轴呈西南—东北走向;在该高值区的北部还存在一个热含量值的次高中心(3.0×1010J/m2),其主轴走势几乎沿2°S线呈纬向分布。低热含量带处于南、北两个高热含量区的中间,同样呈纬向分布,但主轴位于北半球8°N附近,且低热含量带呈现出东、西两个极值中心,西部的极值中心位于8°N,133°E区域附近,其值小于2.1×1010J/m2,而东部的极值中心位于180°E以东,其值小于1.8×1010J/m2。显而易见,上述两个高热含量区相对于低热含量带虽呈对称分布,但由于低热含量带明显偏北,所以,并非与赤道对称。

图1 研究海域及其Argo浮标分布

图2 研究海域温跃层下界以上热含量的气候态分布(单位:1010J/m2)

3.2 季节变化

首先,统计了研究海域总热含量的逐月变化(见图3),由图中给出的热含量变化曲线两高两低的分布形态可以看出,研究区域总的的上层热含量具有明显的季节变化特征,即春(4月)、秋季(10月)高,夏(7月)、冬(1月)季低。最高热含量出现在春季,其值可达7.39×1013J/m2,最低出现在夏季,其值仅为7.26×1013J/m2;秋季的次高热含量(7.31×1013J/m2)和冬季的次低热含量(7.29×1013J/m2)区别并不十分明显,基本相近。需要特别指出的是,1—4月期间和8—10月期间,热含量迅速升高,且前者明显强于后者;而在4—8月期间和10—12月期间,热含量则迅速降低,且强度前者明显强于后者。

其次,选用A、B、C三个代表区来具体讨论南、北高热含量区并低热含量带的热含量的逐月变化。其中,A区为低热含量代表区,即由5°—10°N,135°—145°E包围的低热含量带,位于研究海域的中北部,B区为南赤道脊附近的高热含量区(10°—15°S,180°E—170°W),位于研究区域的南部,而C区则为位于研究区域北部的高热含量区(15°—20°N,140°—150°E),结果见图4—6。

由图可见,在A区,上层热含量具有显著的季节变化。其中,春季(5月)热含量最高,为3.16×1010J/m2,而在冬季(1月)热含量最低,仅2.78×1010J/m2。应指出的是,在1—5月间,热含量迅速增多,而在5—12月间热含量则缓慢减少;B区上层热含量的季节变化比较复杂,其中,秋季(11月)热含量最高,达5.05×1010J/m2,而在春初(3月)出现了最低值(4.93×1010J/m2);C区上层热含量的季节变化比较特殊:在冬半年(10—3月),热含量的变幅较小;在夏半年(4—9月)热含量的变化幅度明显增大,7月热含量最大,为5.22×1010J/m2,而9月最小,为5.01×1010J/m2,两者相差0.21×1010J/m2。

图5 B区热含量的季节变化(单位:1010J/m2) 图6 C区热含量的季节变化(单位:1010J/m2)

图7 研究海域上层热含量季节性方差分布

此外,由各季的热含量方差分布(见图7)可以看到,热带西太平洋上层热含量具有三个比较显著的变化区域,其中位于低热含量带的西部海域(5°—12°N,130°—150°E)是热含量终年都存在变化的区域,且变化幅度较大,与White等[24]的研究结论相同;另外两个变化区域则位于所罗门群岛的东部(5°—10°S,150°—180°E)和赤道以北的0°—10°N,170°E—170°W附近,但这两个区域的热含量变化并非全年存在,而具有明显的季节性。

综上所述,热带西太平洋上层海洋热含量的气候态分布并非对称于赤道,其对称轴位于8°N附近,大致呈典型的“马鞍型”分布,与于卫东和乔方利[25]利用JEDAC资料(1955—2001年)得到的结果一致,但是利用Argo资料分析得到的结果更为详细,尤其是对棉兰老涡附近的热含量低值中心和2°S附近热含量的次高中心的体现更为明显;热含量空间分布形势的季节变化并不十分明显,一年四季都与其气候态分布相似(图略),即均呈“马鞍型”分布,但热含量的季节变幅却较大。究其原因,可能与热带西太平洋准常年存在的几支主要流系有关[26]。Scott[27]曾通过船舶观测资料分析发现,在新几内亚岛(New Guinea)的北边界发现了清晰可见的、西向流动的南赤道流(SEC);Takahashi[28]以及Nitani[29]在1972年指出,北赤道流(NEC)在11°—14.5°N之间出现分叉,其中一支向北流动,且深度增加,即通常所称的黑潮,另一支向南流动的海流(即棉兰老流)在地形的作用下,在棉兰老岛以东(7°N,130°E)海域形成一个冷涡,即通常所称的棉兰老冷涡(ME)(见图8);北赤道流的向南分支与棉兰老冷涡构成了向东流动的北赤道逆流[30];而北赤道流、南赤道流、北赤道逆流以及棉兰老冷涡所在的位置刚好对应热带西太平洋南北半球的高热含量区、低热含量带以及低热含量带西部的极值中心。不难看出,研究海域上层海洋热含量的这种“马鞍型”分布也恰好反映了西太平洋赤道流系对该区域热含量的作用和影响。

4 讨论

4.1 盐度变化对热含量的影响

此外,以往作者研究热含量时,因缺少盐度资料,尤其是次表层盐度资料,通常将式(1)中的Cpρ近似取为1。由于Cp和ρ都是水温、盐度和压力的函数,显然,将其简单地取为常数1会影响到估算热含量的准确性。下面就这一问题进行讨论。

首先,我们给出了2004年12月(0°,170°E)格点上不同盐度值下(温度和深度保持不变)热含量(0—400 m层内)的变化(见图9)。可以看出,当盐度从32增加到35时,相应的热含量值则从3.0918×1010J/m2降至3.0869×1010J/m2,平均下降速率约为1.6×107J/m2。可见,在水温和深度不变的情况下,热含量会随盐度的增加而降低。

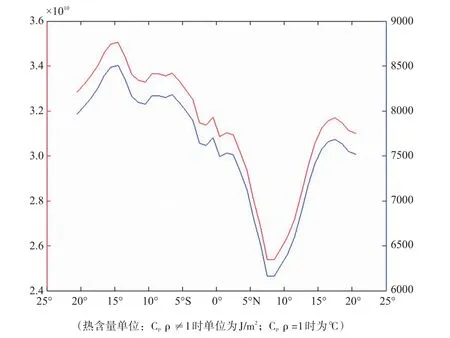

然后,再看一下Cpρ=1和Cpρ≠1两种情况下热含量的变化。图10给出了2004年12月期间170°E断面上热含量分别在Cpρ=1和Cpρ≠1两种情况下的经向分布。可见,两者在数值上的确有较大的差别。

图8 太平洋的主要流系(引自Matthias Tomczak et al.)

图9 盐度对热含量的影响(单位:1010J/m2)

图10 Cpρ对热含量的影响

此外,图10还较好的呈现了研究海域上层海洋热含量两高一低的“马鞍型”分布趋势。

4.2 不同计算深度对热含量值的影响

图11给出的是利用2.1节介绍的Argo资料计算的表层(0—2.5m)、混合层(温跃层上界深度以上)、0—400层以及温跃层下界深度以上海洋热含量的多年平均分布。由图11(a)可见,表层热含量的分布趋势与研究海域SST的气候态分布趋势(见图12)比较一致,表明该层内热含量的分布主要受太阳辐射的影响,且其数值要比本文计算的结果小两个量级,(2.5—3.1)×108J/m2。

混合层热含量的分布形势与上层热含量(见图11d)存在明显的不同。混合层热含量的高值区(>11.0×109J/m2)位于赤道以南(1°—7°S)的160°E以东海域,与之相应的混合层深度在100—110 m之间(图略);而在15°N以北和10°S以南海域热含量都偏低,与之对应的混合层深度仅为40—50 m。需要指出的是,混合层热含量与上层热含量在棉兰老冷涡区的分布特征却比较一致,热含量都偏低,相应的混合层深度约为40 m。另外,混合层热含量值相比上层热含量要小一个量级。

长期以来,由于观测资料的缺乏,人们对热带西太平洋上层海洋热含量的研究主要集中在400 m以浅的区域,且绝大多数是基于JEDAC 0—400 m层内的热含量资料(1955—2001年)进行的。这里,我们同样给出热带西太平洋0—400 m层内(Argo资料)热含量的气候场分布,见图11(c)。显然,相比图11d给出的上层热含量,两者(等值线间隔均为0.2×1010J/m2)虽分布趋势基本相同,即同样呈“马鞍型”结构,但无论是其经向梯度还是纬向梯度,其强度都远远小于本文计算的温跃层下界深度以上的热含量分布,并且在图11(d)中0°—5°之间出现的次高中心和次低中心在0—400 m层热含量分布图上也未能体现出来。

图11不同计算深度对热含量的影响

图12 研究海域Hadley SST的气候态分布(单位:℃)

4.3 计算热含量的最佳深度

从前面的分析可知,在热带西太平洋海域,上层热含量的变化主要是由混合层热含量及温跃层热含量的变化引起的,其中温跃层热含量对上层热含量的影响要比混合层的大。也就是说,计算热含量的最佳深度应根据温跃层的下界深度来确定。

图13给出的是热带西太平洋海域温跃层下界深度的5年平均分布。由图可见,在南北纬10°以内,温跃层的下界深度基本维持在400 m以浅深度,但在15°N以北和10°S以南的高热含量区(见图2),温跃层下界深度都较深,在450—550 m之间,而在低热含量区(5°S—10°N)(见图 2),温跃层的下界深度却较浅,在200—300 m之间,并且,温跃层下界深度的空间分布还存在着显著的季节和年际变化,如2008年6月,温跃层的下界深度可达到645 m,见于研究海域的西南隅(图略)。为此,在计算大洋的上层热含量时,若为简单起见,取等深度来计算时,建议将起算面取为700 m,或许能更真实地反映该海域上层热含量的分布和变化。

图13 研究海域温跃层下界深度的气候态分布(单位:m)

5 结论

(1)热带西太平洋上层热含量的气候态大致呈两高一低的“马鞍型”分布,其中北赤道流(13°N以北)和南赤道流(6°S以南)所经区域呈高热含量区(>3.3×1010J/m2),而北赤道逆流区域(2°—13°N)呈低热含量区(<2.5×1010J/m2),并在其东、西两侧各呈现一个低值中心(<2.1×1010J/m2);

(2)热带西太平洋上层热含量的季节变幅较大,整个研究海域总的热含量呈现为春季最高,夏季最低,秋冬季居中;在南、北半球的高热含量区,其热含量值都呈现为春秋季高、冬夏季弱的特点,而低热含量带的热含量值则以冬夏季高、春秋季弱为其主要特点;

(3)上层热含量积分深度的深与浅,直接影响到研究海域热含量的真实、可靠性,仅考虑上混合层计算的热含量无法真实反映研究海域热含量的分布和变化,只有考虑了包含温跃层变化在内的热含量才能充分体现该海域热含量的时空分布特征。为此,我们提出建议,在研究热带西太平洋海域的海—气相互作用过程,特别是探讨海洋对大气的影响或作用时,海洋热含量的计算深度以温跃层下界深度为最佳,若为简单起见,取等深度计算时,以700 m为宜,或许能更真实地反映该海域海洋热含量的分布和变化。研究还发现,盐度变化对上层热含量的影响同样不可忽视。

[1]Wang Bin.Interdecadal changes in El Nino onset in the last four decades[J].J.Climate,1995,8:267-285.

[2]张启龙,翁学传.热带西太平洋暖池表层热含量分析[J].高原气象,1999,18(4):584-589.

[3]林传兰.1964-1982年热带西北太平洋海洋上层热含量的变化特征[J].热带海洋,1990,9(2):78-85.

[4]Takuya H,Kimio H.Heat Content Variability Related to ENSO Eventsin the Paci fi c[J].J Phys Oceanogr,2003,33:407-421.

[5]Tourre Y M,White W B.ENSO signals in upper-ocean temperature[J].J Phys Oceanogr,1995,25:1317-1331.

[6]龙宝森,李伯成,邹娥梅.热带西太平洋暖池异常东伸与热带东太平洋增温[J].海洋学报,1998,20(2):35-42.

[7]Rebert J P,Donguy J R.Relationship between sea level,thermocline depth,heat content,and dynamic height in the tropical ocean[J].J.Geophys.Res.,1985,90(C6):11719-11725.

[8]袁叔尧.1986-1987年El Nino事件前后西太平洋热带海域的上层热力结构[J].热带海洋,1991,10(2):18-25.

[9]Wijffels S E,Willis J,Domingues C M,et.al.Changing expendable bathythermograph fall rates and their impact on estimates of thermosteric sea level rise[J].Journal of Climate,2008,21:5657-5672.

[10]Willis J K,Lyman J M,Johnson G C,et.al.Correction to Recent cooling of the upper ocean[J].Geophysical Research Letters,2007,34,L16601.doi:10.1029/2007GL030323.

[11]Michael J M.Genesis and Evolution of the 1997-98 El Niño[J].Science,1999,283:950-954.

[12]Lyman J M,Willis J K,Johnson G C.Recent cooling of the upper ocean[J],Geophys Res Lett,2006,33,L18604,doi:10.1029/2006GL027033.

[13]许建平,刘增宏.中国Argo大洋观测网试验[M].北京:气象出版社,2007,157.

[14]刘仁清,许建平.Argo成功的十年[J].中国基础科学,2009,11(70):15-21.

[15]Gouretski V V,Koltermann K P.WOCE-Global Hydrographic Climatology[J].Berichte des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie,Technical Report,2004,35/2004:50

[16]Dean R,John G.The 2004-2008 mean and annual cycle of temperature,salinity,and steric height in the global ocean from the Argo program[J].Prog.Oceanogr.,2009,doi:10.1016/j.pocean.2009.004.

[17]国家技术监督局.海洋调查规范-海洋调查资料处理[S].(中华人民共和国国家标准GB12763),1992北京:中国标准出版社.

[18]冯士莋,李凤岐,李少菁.海洋科学导论[M].北京:高等教育出版社,1999,503.

[19]葛人峰,乔方利,于非等.陆架海区温跃层特征量的一种计算方法—拟阶梯函数逼近法[J].海洋科学进展,2003,21(4):393-400.

[20]潘爱军,郭小钢,许金电等.南海东北部陆架坡折海域跃层判定探讨[J].热带海洋学报,2006,25(5):8-12.

[21]张旭,张永刚,聂邦胜等.垂直梯度法与最优分割法确定温跃层边界的比较分析[J].海洋通报,2008,27(6):20-26.

[22]张旭,张永刚,张胜军等.菲律宾海温跃层的区域性特征及其季节性变化[J].海洋通报,2009,28(4):17-25.

[23]廖洞贤,王两铭.数值天气预报原理及其应用[M].北京:气象出版社,1986,482.

[24]White W B,Meyers G A,Jean R D,et.al.Short-Term Climatic Variability in the Thermal Structure of the Pacific Ocean during 1979-1982[J].Journal of Physical Oceanography,1985,15(7):917-935.

[25]于卫东,乔方利.ENSO事件中热带太平洋上层海洋热含量变化分析[J].海洋科学进展,2003,21:446-453.

[26]Bo Q,Ronger L.Seasonal and interannual variability of the North EquatorialCurrent,the Mindanao Current,and the Kuroshio along the Pacific western boundary[J].J.Geophy.Res.1996,101(C5):12315-12330.

[27]Schott G.,Die aquatorialen strommungen des westlichen stillen ozeans[J],Ann.Hydrogr.Mar.Meteorol.67(1939),:247-257.

[28]Takahashi T.Hydrographical researches in the western equatorial Pacific[J].Mem.Fac.Fish.Kagoshima Univ.,1959,7:141-147.

[29]Nitani H.Beginning of the Kuroshio[J].in Kuroshio.Tokyo:University of Tokyo Press,1972.353-369.

[30]Wyrtki K.Pysical oceanography of the southeast Asian waters[J].Univ Calif,NAGARept,1961,2:195.

A preliminary study on upper ocean heat content of tropical Western Pacific

WU Xiao-fen1,XU Jian-ping1,2,ZHANG Qi-long3,SUN Zhao-hui1

(1.Second Institute of Oceanography,SOA,Hangzhou 310012 China;2.State Key Lab of Satellite Ocean Environment Dynamics,SOA,Hangzhou 310012 China;3.Key Laboratory of Ocean Circulation and Wave,CAS,Qingdao 266071 China)

The spatial distribution and seasonal variations of the upper ocean heat content(UOHC)over the tropical western Pacific have been studied;The differences between UOHC and the heat content within 2.5m,mixed layer and 400m,the effect of salinity on ocean Heat content,and the integral range in ocean heat content estimation also be analyzed,by using Argo profiling data from 2004 to 2008.The main results indicated that:(1)the distribution of the tropical Western Pacific UOHC was just like “horse saddle”,the value of UOHC was higher in the region of the north of 12°N and south of 5°S,while it's lower between the region from 2°N to 12°N,especially in the Mindanao Cold Eddy.This spatial distribution maintains all the year.(2)the strength of UOHC change with season and its amplitude is large.The value of total UOHC was the highest in Spring,the lowest in Summer and a medium in Winter and Autumn.The characteristics of its seasonal change in the region of north of 12°N and south of 6°S where the UOHC is high are different with that in the region from 2°N to 12°N where the UOHC is low.(3)The fluctuation of thermocline depth has a much greater influence on UOHC than mixed layer,especially in the region of the north of 10°N and south of 10°S,therefore,in order to get more accurate UOHC data for analysis and it can truly reflect the thermal structure of the tropical western Pacific,when calculating the UOHC of tropical western Pacific,the integral depth should be the bottom of thermocline,while for simplicity,700 m is a better choice.In addition,the impact of salinity on UOHC should also be taken into account.

heat content;mixed layer;thermocline;Argo profiling data;tropical Western Pacific

P733

A

1003-0239(2011)04-0076-11

2010-10-15

国家重点基础研究发展规划(“973”)项目(2007CB816000);国家海洋局青年海洋科学基金项目(1059—50)

吴晓芬(1983-),女,硕士,主要从事物理海洋学调查研究。E-mail:hzxiaofen@sio.org.cn