谈涞水、定兴、易县《普庵咒》曲牌音乐形态

刘东兴 ,郭 腾 ,马晓男

(衡水学院 a.音乐学院,b.现代教育技术管理中心,河北 衡水 053000)

谈涞水、定兴、易县《普庵咒》曲牌音乐形态

刘东兴a,郭 腾b,马晓男a

(衡水学院 a.音乐学院,b.现代教育技术管理中心,河北 衡水 053000)

河北省涞水、易县、定兴一带(以下简称“涞易定地区”)民间乐社中多数保存了由南宋普庵禅师创作的佛教真言咒语《普庵咒》音乐。此曲在民间礼俗仪式中成为重要的仪式音乐,研究《普庵咒》曲牌的音乐形态,有助于建设中国传统乐学体系和深入诠释中国民间的仪式音乐。

《普庵咒》;谱本;调式;音乐形态;涞水;定兴;易县

《普庵咒》是佛教真言咒语之一,由南宋普庵禅师创作,世人以其法号为名而称之。此咒传至河北一带的音乐会中,乐师们每奏此曲必与民间礼俗活动相联系,特别是“在丧葬仪式和祭神仪式中担负着重要的仪式功能”[1],成为仪式过程中不可或缺的、固定的曲目之一。本文集中讨论涞易定地区的民间乐社中保存《普庵咒》曲牌的音乐形态,有关《普庵咒》曲牌在仪式中的应用研究和《普庵咒》曲牌与仪式的关系研究等问题已经另有专文论述。

一、《普庵咒》的乐谱分析

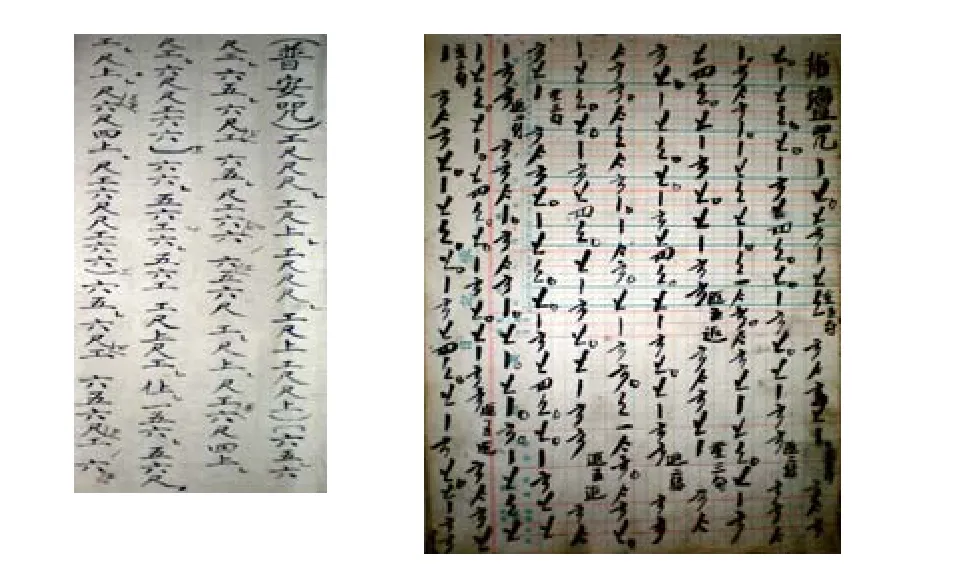

涞易定地区的音乐会中使用的《普庵咒》乐谱以较规范的工尺谱为主,亦有俗字谱的记录形式(见图 1-2)。它作为记录乐曲音响信息的载体,一代一代地传承至今。乐师们一般要借助工尺谱及前辈乐师们的“口传心授”来学习和掌握这首乐曲的演奏和演唱。乐谱所记的只是音乐的骨干音,而在演唱乐谱及器乐演奏时要加入许多乐谱上没有标记出来的填充音,乐师们称之为“阿口”音,一般以“哎咳”“嗯”“啊”等字填充,“阿口”音使音调变化显得更丰富。

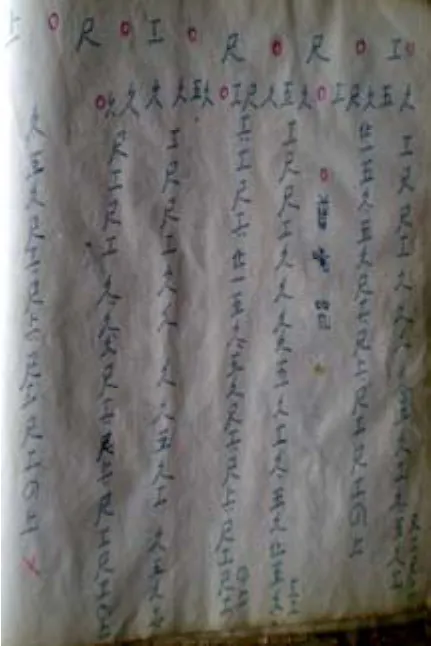

音乐会谱本记写的工尺谱一般都遵循着传统的自右至左、竖行的书写方式,曲目名称后不标记调名。但是,笔者在易县麻屋庄音乐会采访时,发现其谱字的记写顺序构成一个特殊图形(见图 3),只有乐师才明白其演奏顺序,外人是不得而知的。这使得谱本变得更加神秘,增强了民众对民间宗教的信仰。但时至今日,音乐会使用的工尺谱本为近年重新抄写,有些谱本在抄写过程中与传统上的记写顺序发生了变化,有些乐师的记谱出现了随意性特点,使乐谱不像以前那样“神圣不可侵犯”了,其教化作用降低,娱乐功能增强。

图1-2 涞水县北高洛音乐会工尺谱《普庵咒》局部和定兴县北侯音乐会俗字谱《普庵咒》局部

图3 易县麻屋庄音乐会工尺谱《普庵咒》乐谱

二、调高与谱字

音乐会所使用的乐器为bE调(合=bE),这与汉代鼓吹乐采用的黄钟=E的律高标准相差不多;所使用的调高,有六字调(合、六=do=bE)、上字调(上=do=bA)两种,其中六字调使用较多。

音乐会所用基本谱字有9个:合、四、一、上、尺、工、凡、六、五。“六、五”分别为“合、四”的高八度音 。变体谱字有“仩、伬、仜、亻凡 、亻六 ”等,它们分别是“上、尺、工、凡、六”的高八度记写方式。

为区别不同八度的谱字,乐师们有“尖”“塌”之称,“尖”指高八度,“塌”指低八度。称谓如,塌上、尖上、塌尺、尖尺、塌六、尖六等。在韵谱中,谱字“六”有时读“liù”,有时则读“liào”。一般连续出现“六”时要读“liào”。

乐曲《普庵咒》的最高音为“仩”(“阿口”音除外),最低音是“四”,这个音域范围是笙和管子最擅长的音域范围,体现了音乐会乐曲“度中声以为美”的特点。

有经验的乐师根据前辈乐师所授,能够在遗漏处添加所缺谱字。

笔者经过对乐师韵唱的《普庵咒》工尺谱与谱本比较发现,谱本成为乐师记忆音乐的辅助工具。乐师经过前代老师的传承已形成固定的模式,他们依据谱本,但不依赖谱本。在个别地方,乐师们演唱的乐谱与谱本有差异,具体表现在以下几个方面:

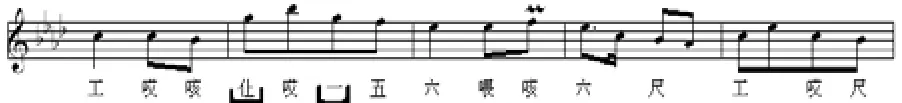

第一,在唱谱过程中,出现了一音多字的情况。见谱例 1(南高洛音乐会《普庵咒》局部,李永强演唱,刘东兴记谱) 。

谱例1

谱例1中,“仩”和“一”的音高相同。笔者在考察中发现,这种现象与管子的音位有关,“仩”和“一”均处于同一音孔,从演奏技巧来讲,同一音孔演奏相同音高的音比演奏不同音高的音易于把握,农民乐师没有经过专业训练,很难达到较高的演奏技巧。据乐师讲,同一音孔演奏相同音高的音是前代乐师所授。按规矩,前辈乐师如何教授,自己便如何演奏。由此可见,同一音孔演奏相同音高的音是历史的选择。乐器的演奏必须与唱谱一致。管子依笙定音,在演奏中,所有乐器又依据管子的旋律为标准来演奏。

第二,有些乐师在韵谱过程中,将“阿口”音填以谱字,但不影响演奏效果。然而,乐师们普遍认为,“阿口”音使韵唱乐曲更具味道。见谱例2(南高洛南乐会《普庵咒》局部,集体演唱,刘东兴记谱)。

谱例2

谱例2乐谱中加下划线的部分,为乐师在唱谱过程中,将“阿口”音——“哎咳”——唱成工尺谱字“工六”。在谱本中的谱字记为“五上五六工┗工六上尺工上尺一五六┗五”。

第三,乐师们虽然清楚理解乐谱高低八度的道理,但是,在唱谱和记谱中有实际发音与谱字不一致的现象。见谱例3和谱例4(南高洛南乐会《普庵咒》局部,集体演唱,刘东兴记谱)。

谱例3

谱例3中加下划线的“上、尺”应该记写为高八度的变体谱字“仩、伬”,在谱本中却写为“上、尺”。

谱例4

谱例 4中“五”字应该记写为低八度的谱字“四”,在谱本中记写为“五”。

虽然乐师们在演唱和书写乐谱过程中,有谱字与实际发音不一致的情况,但是,在实际演唱和演奏过程中,他们绝不含糊,能够准确唱出其本来的音高。这说明,工尺谱只是记录音乐的“备忘录”,它好像歌词,成为人们记录音乐的辅助手段。

当然,上述情况在民间是较为普遍的现象,但它是我们在整理和考察乐谱过程中需要注意的情形。从《普庵咒》的实际演奏效果看,谱字和阿口音的实际演奏效果是一样的。

三、《普庵咒》音乐的板式分析

中国传统音乐常用“板”“眼”表示音乐的强弱规律,即节拍的规律。《普庵咒》音乐亦是如此。由于在“念咒”过程中伴奏乐器木鱼和碰钟与强拍同时出现,以及在演奏过程中鼓也在强拍位置出现,因此本文所记写的板眼形式主要根据木鱼、碰钟和鼓的敲击位置而定。但是,严格地来说,笔者在记谱过程中发现,乐师在敲击木鱼、碰钟和鼓时,其板眼位置并不完全准确,有时他们敲击的乐器出现重音不同步的现象,这说明乐师们的演奏是根据自己的感觉进行的,而不是依据演唱曲调的板位同时敲击。不过,在“念咒”过程中,主唱人对板眼位置把握得十分到位,即使伴奏人员对板眼掌握得不是十分准确,他能够根据对曲调板式的把握来掌控乐曲的节奏与速度。

1. 所用板式

根据笔者的考察和记谱来看,《普庵咒》的板式主要以散板和一眼板为主。

2. 板式转换

在同一曲牌中发生板式变化是中国传统音乐的一个特征。《普庵咒》便是一例,在“佛头”(即引子)到“过曲”(类似于循环曲式的“主部”)和“过曲”到“佛尾”(即尾声)是板式发生变化的地方。见谱例 5(南高洛音乐会《普庵咒》“佛头”至“过曲”,李永强演唱,刘东兴记谱)和谱例 6(南高洛音乐会《普庵咒》“过曲”至“佛尾”,李永强演唱,刘东兴记谱)。

谱例5

谱例6

四、《普庵咒》音乐的调式与旋法分析

1. 调式分析

《普庵咒》音乐中所用音阶包括五声音阶和加变宫的六声音阶。依笔者的记谱来看,《普庵咒》用了3种调式,其中“佛头”运用了宫调式,“主曲”和“过曲”(除最后一个过曲外)运用了徵调式,“佛尾”和最后一个过曲运用了商调式。

“佛头”的调性为五声宫调式,虽为散板,但暗含3个乐句(每个乐句三小节),预示此曲为非方正结构的乐段。音乐最后结束在宫音上,形成收拢性的结束。见谱例7(南高洛音乐会《普庵咒》之“佛头”,蔡安、蔡玉润等演唱,刘东兴记谱)。

谱例7

“主曲”与“过曲”(除全曲最后一个过曲的结束句略有变化外)的结束乐句相同,构成各乐段间的合尾,其调性亦相同,都为加变宫的六声徵调式。见谱例8(南高洛音乐会《普庵咒》之“一番”,蔡安、蔡玉润等演唱,刘东兴记谱)。

谱例8

佛尾为“武坛”演奏的散板,音调集全曲的音调元素构成,以散板形式使音乐速度由“渐慢—渐快—渐慢”的方式进行。佛尾不仅是对前面音乐的回顾,更是对全曲音乐的概括总结。音乐最后结束在商音,调性为加变宫六声商调式。见谱例9(南高洛音乐会《普庵咒》之“佛尾”,李永强演唱,刘东兴记谱)。

谱例9

无论《普庵咒》的调式如何转换,其宫调不变。“音乐实践中所用一定音阶(音)的各个音级(声),各自都有相应的音高标准(律),并构成一定的调音体系;而某一调音体系中的音阶,又都具体体现为以某‘声’为主的调式(调)。这所涉及到的音、律、声、调等诸多方面及其相互关系,是一个复杂完备的系统,它们的逻辑关系之和,总称为‘宫调’”[2]。《普庵咒》乐曲的宫调为“上字调”。

2. 旋法分析

《普庵咒》音乐运用了多种旋律发展手法,除民间常用的重复、叠奏、展衍、换尾、顶真手法外,还有固定乐句结尾的形式。这些旋律发展手法是中国传统音乐中常用的形式,笔者在此不再详述。

五、《普庵咒》音乐的曲体结构分析

涞易定地区音乐会中的《普庵咒》乐曲属于循环体结构。“过曲”音乐基本没有变化,“主曲”为同一曲调的不同变体,音乐每次出现都做一些变化,以满足音乐情感表达的需要。

《普庵咒》根据“主曲”部分唱(奏)遍数的不同而分为唱(奏)3遍的和唱(奏)5遍的两个版本,乐师们认为:唱(奏)3遍的版本为省力,唱(奏)5遍咒词的版本才是完整的、正确的。事实上,《普庵咒》为佛教仪轨音乐,“是面向民众的,不宜作过多的重复。因此,对原音乐作了篇幅上的缩减,删为‘三回九转’”[3],即演奏3遍的版本。

依据涞水县南高洛音乐会乐师将《普庵咒》音乐分为“佛头”“正身”和“佛尾”3部分,笔者对此曲“正身”部分进一步阐释:“正身”由“主曲”部分和“过曲”部分构成,“佛头”和“佛尾”的散板,构成音乐上首尾呼应。“在乐曲的开始和结束处使用散板,使音乐的进入和结束过渡非常自然,好象白昼在拂晓时慢慢到来,在黄昏中渐渐归去。反映出古人对渐变自然规律的崇尚和对‘天人合一’思想的追求”[4]63。见图4。

图4 南高洛音乐会《普庵咒》曲体结构图

根据图4可知,“主曲”部分的一、二、三番构成了音乐的主体,尤其是每番反复5遍,更增强其主体地位;相比之下,“过曲”部分处于次要地位,起连接和过渡作用;“佛头”与“佛尾”的散板使音乐呈现“无序——有序——无序”的规律发展。详细的曲体结构分析详见拙文《南高洛音乐会乐曲〈普庵咒〉曲体结构分析》[4]61-70。

六、结语

音乐会中保存的乐谱被乐师们视为宝物,一代一代地传承至今,这些乐谱成为该乐种成熟的标志之一。对于乐谱中的谱字分析为民间乐谱的译谱工作提供了借鉴。涞易定地区的《普庵咒》乐曲属于循环体结构,对其调式与旋法分析丰富和发展了传统音乐分析的实例。

[1] 刘东兴,武少颖,杨雪.高洛音乐会《普庵咒》曲牌与仪式的关系研究[J].衡水学院学报,2010(2):69-70.

[2] 童忠良,崔宪,胡志平,等.中国传统乐理基础教程[M].北京:人民音乐出版社,2004:15.

[3] 宋新.论琴曲《普庵咒》及其传承[J].黄钟,2005(2):79-83.

[4] 刘东兴.南高洛音乐会乐曲《普庵咒》曲体结构分析[J].中国音乐学,2009(4):61-70.

Musical Form ofPu’an Incantationin Laishui, Dingxing and Yi Counties

LIU Dong-xinga, Guo Tengb, Ma Xiao-nana

( a. College of Music b. Modern Education Technology Management Center, Hengshui University, Hengshui,Hebei 053000, China)

In Laishui, Dingxing and Yi counties, Hebei Province, the music kept in most of the folk music clubs isPu’an Incantation-Buddhist mantras created by Pu An which is the important ceremonial music in folk customs. It helps to establish Chinese traditional musicology system and interpret Chinese folk ceremonial music to study the musical form ofPu’an Incantation

Pu’an Incantation; musical notebook; melody; musical form; Laishui; Dingxing; Yi counties

J608.2

A

1673-2065(2011)06-0074-04

2011-07-10

河北省文化艺术科学规划项目(09CC044)

刘东兴(1977-),男,河北易县人,衡水学院音乐学院讲师,文学硕士;

郭 腾(1980-),女,河北深州人,衡水学院现代教育技术管理中心讲师,教育学硕士.

(责任编校:耿春红 英文校对:杨 敏)