时政论坛网民取名类型的亚文化分析——以中国大陆互联网为例

唐志东,华中科技大学新闻与信息传播学院,湖北武汉 430074

时政论坛网民取名类型的亚文化分析

——以中国大陆互联网为例

唐志东,华中科技大学新闻与信息传播学院,湖北武汉 430074

所谓亚文化往往是一种矛盾综合体,以亚文化跟社会主体文化的“认同-对立-疏离”为轴向,对中国大陆互联网32个时政论坛网民取名进行了一个类型属性分析;研究发现:这些论坛上最活跃和最有影响力的网民是在网名取向上认同于社会主体文化的,对立型网名的网民活跃度和影响力次之,而以疏离作为网名取向的网民是活跃度和影响力最低的。我们认为,对互联网的亚文化分析要防止将它过分“反抗”化和问题化的偏向。

亚文化;社会主体文化;网民取名

一

互联网信息高速公路和新媒体的发展为许多缺乏官方的、组织化表达渠道的亚文化社群提供了表达的空间①殷晓蓉《因特网与反主流文化运动》(《国际新闻界》2003第3期)指出,在互联网的产生发展过程当中,非主流的青年亚文化始终以不同的方式存在并发挥着作用;西方60年代开始产生的离经叛道者、标新立异者、残留的嬉皮士、摇滚歌星与信息革命的新前景奇特地结合在一起,“这些信息技术的当代英雄们用自己的创造改写了‘嬉皮士’具有的那种颓废的‘边缘意识’。他们让自己总处在技术与时代的的边缘,在这里施展他们的创造力和想象力,在这里进行发现‘自我’的实验”。,有很多研究者都从亚文化角度提出了对互联网社群的分析,他们的分析固然可以观察到互联网社群对社会主体文化的许多对立和疏离,但其中一个必须注意的问题是,所谓亚文化在许多时候都是一种复杂的矛盾综合体,我们要警惕将它过份地“反抗”化或者问题化的偏向,互联网的亚文化分析如果仅仅局限于某一个单一侧面的观察,最后得到的可能仅是一个片面分析。

在中国大陆17个时政论坛上,最活跃和最有影响力的网民是以唯美励志的意义作为网上取名的网民,他们的网上取名所表现出来的是对社会主体文化认同,而不是所谓对立或者疏离[1]80-94。本文将回溯亚文化这一概念在不同社会和文化环境的研究者当中的演变,特别是它的一种后亚文化研究的思潮和分析视角,以亚文化跟社会主体文化的“认同-对立-疏离”为轴向,进一步整理甄别与前文相关的数据,以互联网网民的网上取名作为个案对互联网亚文化的类型属性及其意义进行一个分析。

二

回顾西方亚文化研究的传统,人们对这一概念的使用一直都充满着许多热议和戏剧性的变化,不同社会和文化的研究者对它所强调的内涵具有很大的不同②甚至有研究者认为“亚文化”其实是由亚文化理论家生产出来的一个概念,参见马中红《西方后亚文化研究的理论走向》(《国外社会科学》2010年第1期)。。有许多的研究者,主要是芝加哥和伯明翰学派,一直将亚文化作为社会主体文化的对立面加以研究③目前国内许多的亚文化分析所强调的也是伯明翰学派的内涵。;另外,有一种基于多元主义和相对主义视角的后亚文化研究在20世纪70年代之后逐渐开始凸显,西方的后亚文化研究虽然到现在似乎都还没有形成一个跟芝加哥或伯明翰学派一样的统一学派,不过依然可以给我们带来有价值的启示。

戈登(Milton M.Gordon)曾经最早把“亚文化”一词的使用追溯到纽约1944年出版的《社会学词典》(Dictionary of Sociology),其中的“Culture-sub-area”是一种城市社会学的地域划分,指的是一个更大文化区域里面具有独特和完整特征的亚区域(sub-division)。后来,芝加哥学派把亚文化作为资产阶级上升时期的“清教徒”文化的一个对立面,这一概念被他们用来强调“不愿意工作”的街头流浪者,对应当时社会主体文化的“相异”性;伯明翰学派的阶级研究当中,亚文化则更多地被用来突出它对统治阶级意识形态的“反抗”性,虽然人们有时候会给这种“反抗”性赋予某种合理和进步的意义,但它所突出的仍然是跟社会主体文化的对立或者疏离。

不同于芝加哥和伯明翰学派的路线,或者说在芝加哥和伯明翰学派之后,一种基于多元主义和相对主义视角的后亚文化研究在西方逐渐开始凸显。这一演变的背景是因为随着亚文化所指的研究对象的变化和研究范围的扩展,仅仅以绝对的二元对立来认识亚文化已经远远不够,许多时候它甚至已不合时宜;尤其是在进入新传媒和文化符号消费时代之后,所谓的亚文化不断地出现日益多样的亚文化社群和亚文化“风格”,那些曾经强调的二元对立——诸如抵抗/顺服、支配/从属、表达/镇压、正常/过失等都变得更加交错混杂,飘忽不定。

后亚文化的研究认为许多亚文化现象都需要回到它跟社会主体文化之间的关系(包括但不限于“问题”和“反抗”)这一出发点才能进行恰当的定义,它强调亚文化——特别是青年亚文化的研究需要从社会约束的模式中脱离出来,注重对不同亚文化个体的实践意义进行分析[2]。欧文(John Irwin)在1970年曾经指出,“亚文化”不仅仅是某个具体的社会群体,它还可以是某种显在的生活方式、行为体系、社交空间以及共享的观点[3];布雷克(M.Blake)沿着相同的方向对亚文化提出了一个更清晰的定义,布雷克认为亚文化是一个“由处在从属结构位置的群体中发展出的一套意义系统、表达方式或生活方式,以回应占主导地位的意义系统”[4],他特别强调亚文化在许多时候都是那些大型文化形态的“子集”,是占统治地位的意义体系的表现和延伸,而不是那些体系的异化或对立物。西方的后亚文化研究虽然到现在都还没有形成一个跟芝加哥或伯明翰学派一样的统一学派,但它的影响力却越来越大,在后亚文化的视域当中,所谓亚文化更多地是由亚文化社群作为行动主体所选择的意义系统、表达方式或生活方式,它们往往都是一种复杂的矛盾综合体。

三

因为互联网虚拟空间的开放性和融合性,它的亚文化更是突出地表现了其作为一个矛盾综合体的复杂性。在这一方面,我们注意到所谓的互联网亚文化常常可以被看作是一种青年亚文化①根据中国互联网信息中心2009年1月的第23次中国互联网发展状况统计报告,到2008年为止,29岁以下的网民是中国互联网最大的用户群体,它超过总网民数的一半,其比例为67.1%。,而一种基于角色类别的类型属性分析已经在青年亚文化的研究当中被广泛应用,这一研究方法同样也可以应用于互联网的亚文化分析中。

陈映芳曾经试图把社会学的角色类别(role category)概念引入到对青年亚文化的研究中[5];社会学当中的角色是行动者主体的性格结构跟外在社会期待的接合点,角色类别则是社会角色期待的一个集合体,“对于那些在对内、对外的种种行动中占据着特定地位的人和群体,社会将(会)对他们所应该从事的典型性行为加以样式化,并期待他们遵守这些样式”;行动者主体一方面具有许多基于冲动、印象、感情方面的意图、知觉、情动等方面的自我身份期待,但他们另一方面也必须对外在的社会主体文化给他们所赋予的角色期待做出反应,角色行动者主体对社会期待所做出的反应构成了一种社会性的角色类别。如果把角色类别定位为社会行为构成的一个子系统,那么根据以角色主体对社会期待的反应来分析它与社会其他行为构成系统的关系,由此对一个角色类别的属性及其意义进行深入的研究。

根据角色期待和角色类别的定义,青年是一个处在生理-心理躁动不安的青春期的世代性群体,他们一方面是“远离家庭、不忠实的、非官方的、行动较为诡秘的群体,富有个性、活跃、有创造力”的社群[6],另一方面更是一个由社会和历史所形成的角色类别,是一个承载着社会主体文化所寄予的角色期待的集合体;从符号互动主义角度分析,青年亚文化一方面具有其冲动的、自由的和不可预测的成分,而另一方面,它作为对社会主体文化的回应又是一个“被类化的它者(generalized other)”①关于“被类化的它者”,参见斯蒂芬·李特约翰:《人类传播理论》,清华大学出版社2004年版,第172页。。从行动者的自我期待出发,青年亚文化对社会主体文化的反应可以归结为“认同-对立-疏离”三种不同的类型,它们分别表现为向社会主体文化的认同,跟社会主体文化的对立,以及对社会主体文化的不介入和逍遥②这一轴向也可以表述为“顺应-反抗-偏差”,关于这一研究轴向和青年亚文化的属性分类,参见陈映芳:《在角色与非角色之间——中国的青年文化》,江苏人民出版社2002年版,第15-18页。,一种以“认同-对立-疏离”为轴向的类型属性分析已经在青年亚文化的研究当中被广泛应用,而它同样也可以用来研究互联网亚文化。

四

我们在中国大陆32个时政论坛上一共采集了7个星期74 546个首发帖上的23 783个互联网网民取名③数据采集时间为2008年1月10日—12月29日,采集人员是华中科技大学传播学专业大二学生,他们以3-4人为小组,各数据小组每周以固定时间截取所选择的论坛上的首发帖,然后汇总统计每个网名的发帖数以及其获得的回帖总数和被点击数,对同一个论坛上取名相同但ID可能不同的情形合并为一个网名,超过一周后的回帖和点击数不再纳入采集范围。关于更具体的数据采集情况参见唐志东、刘吉冬:《中国大陆时政论坛网民身份认知的类型取向研究》,载《文化的对话—汉语文化与跨文化传播》,北京大学出版社2010年版,第80-94页。,对这23 783个网名,我们可以用亚文化对社会主体文化的“认同-对立-疏离”为轴向将它们进行归类,然后对三种不同类型的网名在32个论坛上的活跃度和影响力进行比较,以此为个案提出一种对互联网亚文化的类型属性和意义进行分析的方法。

相对于官方的、组织化的主流表达渠道,BBS论坛因为其开放、平等、匿名等许多特征而成为了许多“草根”社群的表达平台。互联网网民在BBS论坛上的个人取名是他们自由地为自己拟定的身份标志,是网民在CMC的互动当中一种自指意义上的自我认知和表达(selfimpression)④这种自指意义上的自我认知和表达也相当于互联网CMC社群在符号互动意义上的“自我概念(self-concept)”,参见斯蒂芬·李特约翰:《人类传播理论》,清华大学出版社2004年版,第173页。;在互联网上,网民可以根据其个人情趣、爱好等因素随心所欲地为自己取名,也可以随时随地更改自己的取名,跟线下的名字比较,他们更为自由地表达了作为行动者的身份期待,但另一方面同时也必须在其CMC互动当中对社会主体文化的角色期待作出回应。

我们再一次梳理了《中国大陆时政论坛网民身份认知的类型取向研究》一文的相关数据,最后确定有32个论坛的网民取名及其相关数据是可以进行有效比较的数据⑤32个论坛包括《中国大陆时政论坛网民身份认知的类型取向研究》一文中确定的17个论坛和本文另外增加的15个论坛。。这32个论坛在主题方面包括了关注国际重大事件的国际论坛,聚焦国内焦点事件的社会论坛,另外还有关于百姓身边事件的谈资类论坛;在论坛所属的主办机构方面,总共共包括传统机构网站的论坛16个:

人民网:国际、强国主讨论区和强国深水区

新华社区:发展论坛、国际论坛和时政论坛

环球网:纵论天下、时代中国

中新网:国际瞭望台、国是众议院和民生直通车

中国网:和平深水区、国际纵横和网百姓茶馆

凤凰论坛:网罗天下、锵锵杂谈独立商业网站所属的论坛8个:

新浪:谈天说地、海外风云和百姓杂谈

网易新闻论坛:国际关系、社会万象和时事论坛

搜狐:欢乐草根、国际瞭望此外还有专门社区网站的论坛8个:

天涯:社会热点、时事点评和国际视窗

猫扑新闻社区:民生观察、国际政治

西陆:焦点透视、祖国论坛和百家杂谈

通过对网名的采集,各个数据小组把它们穷尽性地划分为唯美励志、游戏恶搞和无意义中性符号三个类型,其中我们可以把带有唯美励志意义的网名确定为角色认同型网名,它们崇尚的是社会主体文化的审美观,例如:

彩云逸风、春江烟雨、逸韵如蓝、岁月萧萧、陌路阑珊、暮雪凝霜、逍遥落风尘、风过无浪痕……

带有游戏恶搞色彩的网名则是对立于社会主体文化的角色对立型网名,例如:

白马骑唐僧、追随维纳斯、穿舞鞋的兔子、5毛他爹、猪八姐、搬个板凳看热闹……

最后,被归入无意义中性符号的网民取名数量最多,我们把它们确定为角色疏离型网名;这一类网名有许多是字母、数字或无意义的汉字组合,此外各个数据小组还把他们认为既非唯美励志也非游戏恶搞的许多网名也归进了这一类①我们发现有时候互联网网民取名的疏离和对立之间的界限会比较模糊,对此还需要另外进行专门分析。,例如:

前方新闻、请别问我是谁、让部分先领悟、纳米技术、博客文摘、树梢、贵州老高、焦点对话

五

在32个论坛上,一共74 546个首发帖的23 783个网名获得了592 103个回帖和174 843 308次的点击,我们用不同类型网名的人均首发帖的发帖数来代表它们的活跃度,用人均获得的回帖数和点击数代表其影响力,对三种不同类型网名在32个论坛上的活跃度与影响力进行了一个比较。

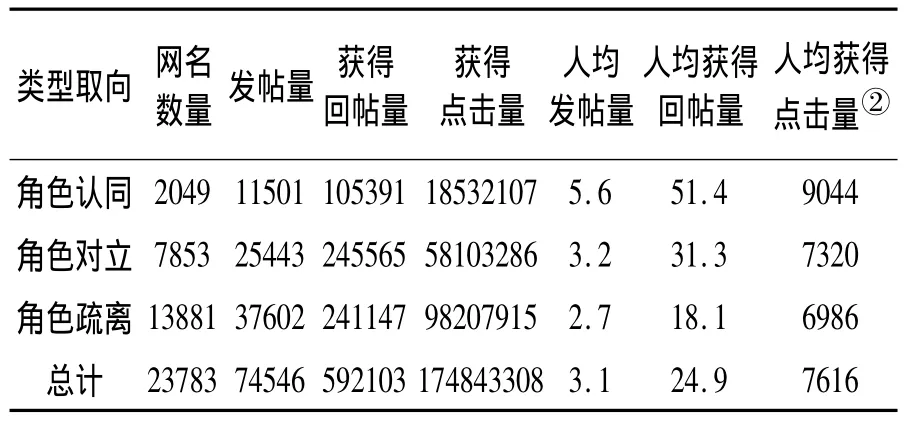

表1 三种不同类型网名的活跃度和影响力

比较发现,在自我身份期待方面认同于社会主体文化的网名是32个论坛上最活跃和最有影响力的,跟社会主体文化对立网名的活跃度和影响力次之,而疏离于社会主体文化的网名的活跃度和影响力都在三种类型网名比较的最低位置上。

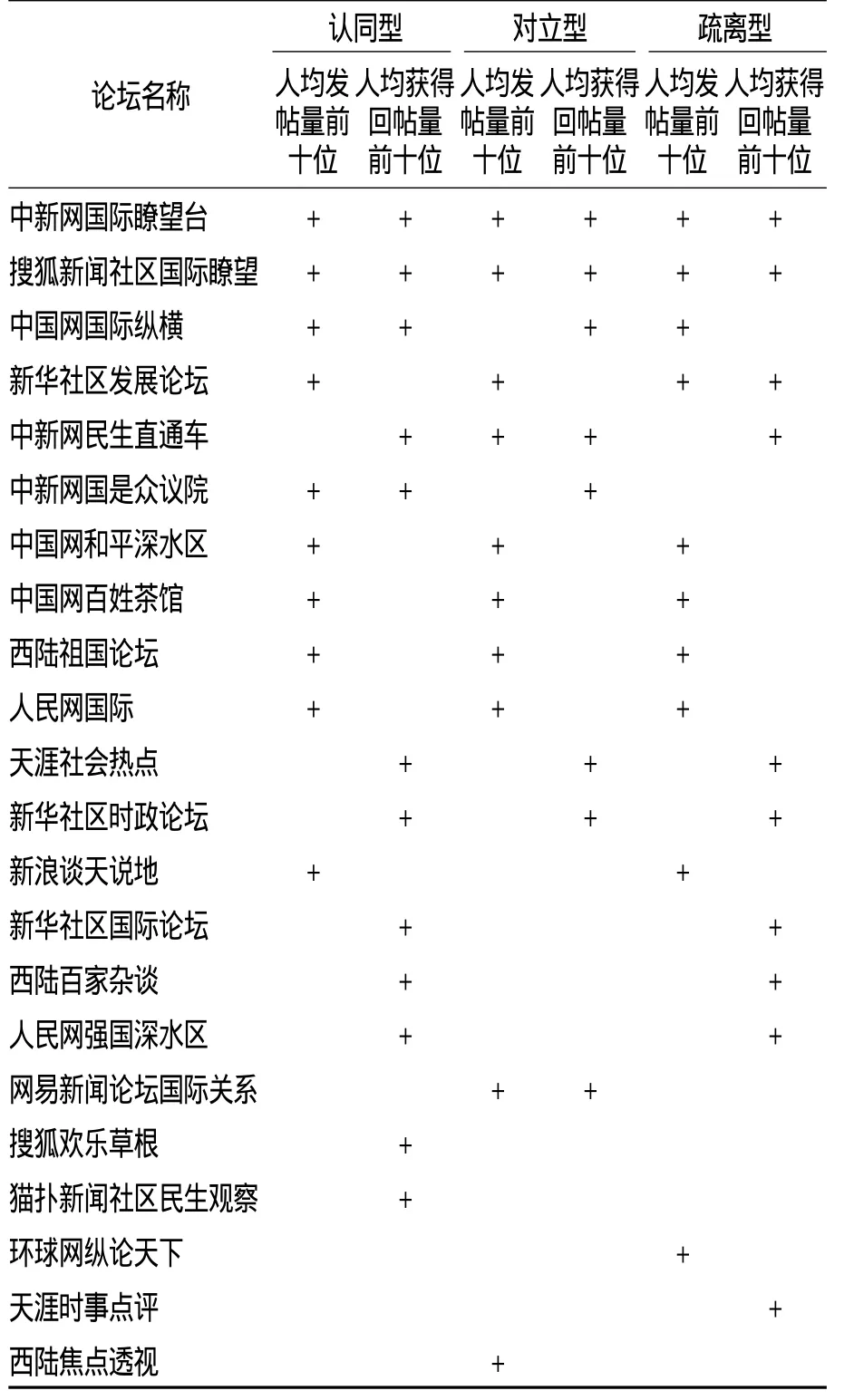

在不同主题和不同主办机构的论坛上,三种类型网名的活跃度和影响力没有发现明显的规律性差别;不过,角色认同型的网名对论坛本身的活跃度的影响非常明显,在三种类型网名人均发帖量和人均获得回帖量的六个指标当中,进入了前十位的论坛分布结果如下。

表2 三种不同类型网名活跃度和影响力的前十位论坛分布

在表2中有三个和三个以上指标都进入了前十位的论坛一共有12个,其中角色认同型网名最为活跃度的前十个论坛跟这12个论坛基本重合,只有一个“新浪谈天说地”不在这12个论坛当中,换句话说,认同型网名最为活跃的论坛基本上也是三种类型网名人均活跃度和影响力最高的论坛。

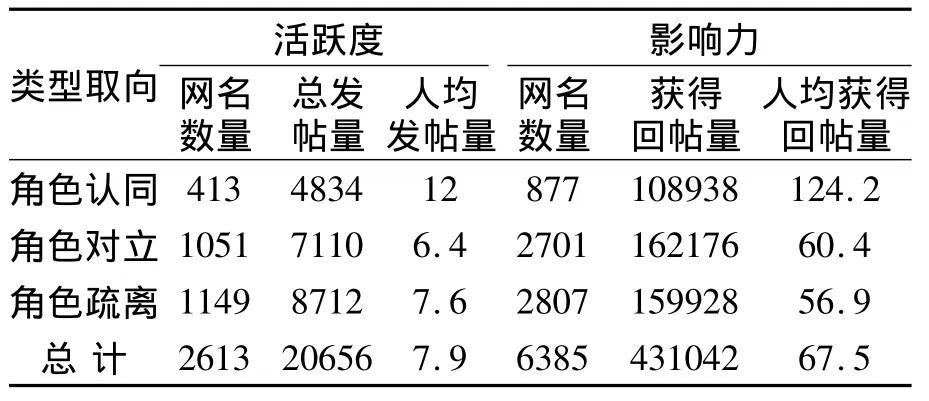

另外,如果以六个指标前十位的数据汇总进行比较,那么认同型网名活跃度和影响力的领先程度更加明显。

表3 三种不同类型网名活跃度和影响力前十名数据的合并比较

六

互联网的网民在中国大陆的32个时政论坛上构成了一个复杂的CMC亚文化社群,在它首发帖网民的三种取名类型当中,认同于社会主体文化的网名是其中最活跃和影响力最高的;作为一个矛盾综合体,所谓亚文化对占主导地位的意义系统的“回应”有许多时候往往是恪守成规①马中红:《西方后亚文化研究的理论走向》,《国外社会科学》2010年第1期;另外波斯特(Mark Poster)也曾经指出许多时候的青年亚文化不仅仅是一种反抗,它也会沿着不同的社会层面往上“渗透”,从而融合了社会主体文化的许多风格和习惯,Mark Poster:《What’s the Matter with the Internet》,University of Minnesota Press 2001,P5.,而不一定是所谓对立或疏离,互联网的亚文化分析对此应该给予足够的重视。

角色认同型的网名在本文的32个论坛上数量最少②或许因为互联网碎片化的信息环境,使得精心拟定一个唯美励志的网名的网民不占多数,另外有唯美励志意义的认同型网名重名率也可能比较高,比如用“长河落日圆”等诗句作网名,所以更需要“精心”注册。,但这些在自我身份表达方面认同于社会主体文化的网名人均首发帖的数量和人均获得的回帖量都在三种类型网名比较的最高位置上,他们在论坛上参与议题设定活跃度最高,同时也拥有最高的影响力。作为一个历史和社会性的角色类别,互联网社群对自我身份的表达一方面取决于他们作为行动者的许多特征,另一方面也取决于社会主体文化的对他们的角色期待;这些活跃在论坛上的网民对社会主体文化表示认同,当通过互联网而获得了媒介接近权之后,他们所期望的是更多地跻身于社会主体文化行列,而不是所谓的对立或者疏离。

许多研究者或许会把角色对立型网名当作所谓互联网文化的特征,或者被看作是一种活跃的创造力和个性解放,或者当成一种对社会主体文化的侵蚀,我们必须警惕这种把青年亚文化过分“反抗”化或“问题”化的刻板偏向,在青年亚文化的研究当中,“一旦问题被提倡,就有可能进一步诱发成年人的关心,从而出现问题意识的普及和扩大,并可能在被刻板化的印象和实像之间出现疏离”[7]13-14。互联网CMC社群的“符号互动”具有双重性,“有时候,你会对自己做出积极的回应,因此会感到自豪;而有时候你会对自己感到愤怒和厌恶”[8]173,当他们对“自己”感到愤怒和厌恶的时候往往会寻求一种对立于社会主体文化的身份表达,这种游戏恶搞在很大程度上带有博取“出位”的因素和成分;在本文所述的32个论坛当中,角色对立型的网名并不是最活跃和最有影响力的,其人均发帖数以及所获得的回帖量及点击量都明显地低于认同型网名。

“打酱油”的酱油党存在或许是互联网社群的一个普遍特点,在32个论坛上数量最多的是角色疏离型网名,不过它们人均发帖数和获得的回帖数都在三个类型网名中处于最低的位置。这种以无意义中性符号组成的角色疏离的网名或者有意地回避对自我身份的意义表达,或者是即兴取一个符号以方便发言,就后者而言,无意义中性符号组合比较容易,但同时也不容易留下印象,甚至注册者本身可能也很容易将其遗忘或者丢弃。

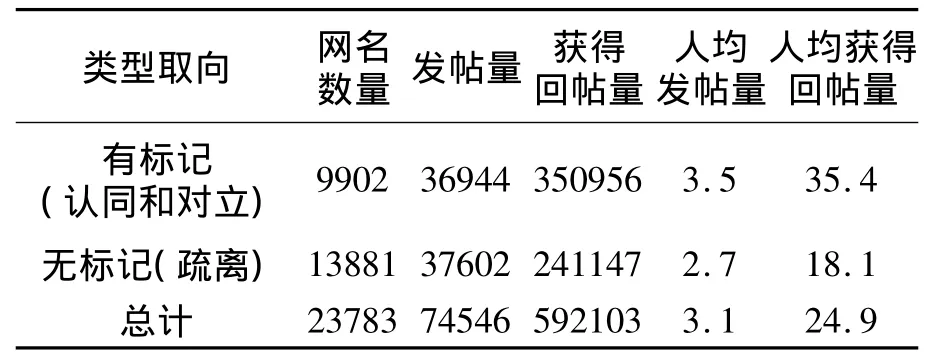

表4 有标记网名和无标记网名两个类型的活跃度和影响力比较

从符号学意义分析的角度出发,我们还可以对上面三种类型的网名进行一个两分法分析,其中以无意义中性符号取名的角色疏离型网名是互联网社群CMC社群对自我身份表达的一种无标记成分,这一类网名属于无标记型网名。而认同型和对立型的网名则是一种有标记(正标记和负标记)成分,是有标记的网名;在本文的32个论坛上,无标记网名在数量上多于有标记的网名,但活跃度和影响力则低于有标记网名,前者确实是互联网网民对自我身份表达的一种“灌水”状态。

七

我们把亚文化看成由处在生活从属结构位置上的群体发展出来的一种意义系统、表达方式或生活方式,它在新传媒和文化符号消费时代的流行性、影响力和复杂程度都已经远远超过了芝加哥和伯明翰学派曾经研究的对象,而互联网亚文化尤为突出地表现了它作为一个矛盾综合体的复杂性。本文以亚文化对社会主体文化的“认同-对立-疏离”为轴向,对中国大陆32个时政论坛的网民取名进行了一个个案分析,最后一个很有意思的问题是,就互联网上许多不同的亚文化而言,角色认同型的网民(不限于其网上取名)在什么样的环境和条件之下会成为其中最活跃和最有影响力的网民,或者换句话说,在不同的环境和条件下,互联网亚文化对社会主体文化的认同会有什么样的变化,本文的分析或者可以为这一问题的深入研究提供一些启示和借鉴。

[1]唐志东、刘吉冬:《中国大陆时政论坛网民身份认知的类型取向研究》,载《文化的对话——汉语文化与跨文化传播》,北京:北京大学出版社2010年版。

[2]马中红:《西方后亚文化研究的理论走向》,载《国外社会科学》2010年第1期。

[3]孟登迎:《“亚文化”概念形成史浅析》,载《外国文学》2008年第6期

[4]Blake,Michael.Comparative youth culture:the sociology of youth culture and youth culture in America,Britain and Canada.London,Boston:Routledge&K.Paul,1985.

[5]陈映芳:《关于在青年社会学中导入角色理论的思考》,载《社会学研究》2000年第6期。

[6]肖伟胜:《作为青年亚文化现象的网络语言》,载《社会学研究》2008年第6期。

[7]陈映芳:《在角色与非角色之间——中国的青年文化》,南京:江苏人民出版社2002年版。

[8]斯蒂芬·李特约翰:《人类传播理论》,北京:清华大学出版社2004年版。

An Analysis of the Sub-cultural in Identities Named by Netizens from Chinese Political Forums

TANG ZHi-dong

(School of Journalism and Communication,HUST,Wuhan430074,China)

Sub-cultural is a complex contradiction.It can be for,against or alienate to the dominant social cultural.Based on these three styles,this article analyzes the styles of identities named by netizens from 32 Chinese political forums.It shows that,in those 32 political forums,the most active and influential netizens are those whose identities agree with the dominant social cultural,followed by those against the dominant cultural,and the least active and influential netizens are those who have alienation-style identities.We believe that the analysis of the sub-cultural in CMC(Computer-Mediated Communication)should avoid treating it only as resistant and problematic.

sub-cultural;dominant social cultural;identities named by netizens

G206.2

A

1671-7023(2011)05-0107-06

唐志东(1959-),男,广东信宜人,华中科技大学新闻与信息传播学院副教授,研究方向为新媒体传播。

2011-06-24

责任编辑丘斯迈