内蒙古自治区苏尼特右旗毕力赫金矿田构造系统及其控矿规律

卿敏,张文钊,唐明国,葛良胜,韩先菊

(1.武警黄金地质研究所,河北 廊坊065000;2.中金黄金股份有限公司,北京100011)

内蒙古自治区苏尼特右旗毕力赫金矿田构造系统及其控矿规律

卿敏1,2,张文钊1,唐明国1,葛良胜1,韩先菊1

(1.武警黄金地质研究所,河北 廊坊065000;2.中金黄金股份有限公司,北京100011)

毕力赫金矿田受晚古生代古亚洲地球动力学体系控制。矿田整体位于早期近东西向和北东向断裂围限形成的古破火山口范围内,控制矿床(体)产出的主要构造单元包括断裂构造、火山机构以及岩浆侵入接触构造系统。断裂构造呈近东西、北东和北西向,其中北东、北西向断裂及其交汇部位控制了火山活动中心、次火山岩及相关矿体的分布,空间上形成“结点”控岩、控矿模式。石英脉型及构造蚀变岩型金矿(化)体多受北西向断裂构造控制;角砾岩型矿体受火山机构以及次火山活动中心控制;斑岩型矿体则主要受次火山活动中心控制,矿体空间分布受含矿斑岩体的接触带、原生裂隙、各种成因的角砾岩及叠加的构造裂隙等联合控制,常集中在岩体接触带构造顶部,产状缓倾斜部位(上盘)或接触带的偏转和转折部位,以及局部岩枝突出部位。利用建立的矿田构造及矿体构造控矿模型,预测找矿靶区,取得找矿突破。

构造系统;构造控矿模型;控矿规律;毕力赫金矿田;内蒙古苏尼特右旗

毕力赫金矿位于内蒙古自治区苏尼特右旗境内,是内蒙古103地质队1989年发现并探明的一个小型金矿床①②毕力赫金矿.1993.内蒙古自治区苏尼特右旗毕力赫金矿勘探地质报告.。2005年以来,武警黄金地质研究所在矿区开展科研工作,并与矿山联合承担国家危机矿山接替资源勘查项目,找矿取得重大突破,新发现大型斑岩型金矿体③卿敏,庞继尧,葛良胜等.2008.内蒙古自治区苏尼特右旗毕力赫矿区Ⅱ矿带15-40线岩金矿详查报告.。毕力赫金矿位于内蒙古草原,矿田范围内第四系覆盖严重,地质工作程度低,矿田构造系统一直不是很清楚。笔者在本次勘查工作过程中,通过加大工程揭露力度,借助高精度遥感图像解译,比较详细地开展了矿田大比例尺构造填图,基本查明了矿田构造系统,有效指导了矿田找矿实践。

1 矿田地质概况

图1 毕力赫金矿田地质及构造纲要图(左上角区域构造底图据任纪舜等,1999)Fig.1 The map showing geological and structural outline of the Bilihe goldfield

矿田位于中亚造山带中东段,华北地台北缘(康保-赤峰)断裂带与温都尔庙-西拉木伦断裂带夹持的加里东增生造山带内(图1)。矿田主要出露中酸性火山-碎屑岩,安山岩和岩屑熔结凝灰岩中锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄为281 Ma④卿敏,郭砚田,唐明国等.2011.内蒙古自治区苏尼特右旗金曦金矿接替资源勘查报告.,可划分为下部安山岩类及相关碎屑岩为主的中基性火山岩,上部流纹岩类及相关碎屑岩为主的中酸性火山岩。矿田岩浆活动强烈,地表大面积出露正长花岗斑岩,锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄为260.3 Ma(卿敏等,2010);Ⅰ矿带坑道以及Ⅱ矿带钻孔工程揭露,地表100 m以下分布着以花岗闪长斑岩-二长花岗斑岩为主的含金次火山侵入杂岩体,岩体中结晶锆石 LA-ICP-MS U-Pb年龄为279.9~282.9 Ma,与金矿成矿时代272 Ma(Re-Os同位素年龄,辉钼矿)相近(卿敏等,2010),形成于早二叠世。含矿斑岩体属于钙碱性系列,形成于晚古生代安底斯型活动大陆边缘,而地表大面积出露的正长花岗斑岩形成较晚,为造山晚期或期后产物。矿区火山岩与含矿次火山杂岩均属于钙碱性系列,它们之间具有比较一致的微量、稀土元素组成,具有同源演化特征,与成矿关系密切(卿敏等,2010)。

矿田范围内目前已查明四种矿化类型:石英脉型(如22、26号矿体)、构造蚀变岩型(Ⅰ矿带Ⅲ、Ⅴ号矿体)、爆破角砾岩型(22号矿体小竖井旁侧低品位矿体)、斑岩型(Ⅱ矿带1号矿体),其中前三种受断裂构造、角砾岩筒(脉)等火山机构及相关构造控制,属于(次)火山热液型金矿;最后一种矿化类型,则受次火山杂岩体控制,属典型的斑岩型矿化类型。

矿田位于都仁乌力吉-巴彦得力格火山盆地的东南部。该火山盆地区域上受北东向深大断裂控制,呈北东向的盆岭构造。矿田整体位于破火山口范围内,面积约16 km2。控制矿床(体)产出的构造属于古欧亚地球动力学体系,主要构造单元包括各种断裂构造、次火山岩体、火山活动中心(火山通道)、爆发岩筒等,构成断裂构造、火山构造以及岩浆侵入接触构造三大控矿构造系统。

2 矿田构造特征及其控矿规律

2.1 断裂构造特征及其控矿规律

矿田查明或推断主要断裂构造8条,呈北东、北西-北北西以及东西向,构成“菱形”格子状构造格局,控制了矿田岩浆岩和矿化蚀变空间分布。

2.1.1 断裂构造特征

(1)东西-近东西向断裂

矿田范围内有两条规模较大的东西向断裂存在,分别位于矿区南部(F1)和北部(F2),其中北部F2断裂具隐伏性质,地表仅在断裂边部南侧基岩出露区见有东西向次级小断裂或裂隙发育;东侧北西向正长花岗斑岩岩墙面呈近东西向,没有穿过该断裂带,同时该断裂也限制了北部北东向岩墙向南西部延伸。

南部东西向F1断裂特征明显,尤其是在霏细斑岩北部见残存露头。表现为压扭性逆断层性质,产状350°~360°∠60°~80°。该断裂为早期断裂,有几个特征标志,一是主体被霏细斑岩呈近东西向充填,成为火山通道;二是在霏细斑岩北侧,发现宽30~50 m的东西向构造破碎带,南侧发现宽10~30 m近东西向片理化带;三是南、北侧构造破碎、片理化带中充填近东西向矿化石英脉;四是在霏细斑岩北侧破碎带中正长花岗斑岩也呈近东西向侵位在该组断裂中。

东西向F1、F2断裂在火山喷发-岩浆侵入-成矿之前形成,规模大,为矿田围限构造,南北两条主干断裂与下述北东向隐伏边界围限断裂构造一起作为边缘构造控制了矿田破火山口的分布范围。

(2)北东向断裂

该组断裂构造比较发育,形成较早,多被后期北西向构造强烈改造,加之覆盖严重,断裂不易观察,仅局部可见,且多表现为强烈挤压的片理化带(图2a)。根据野外地质观察,结合遥感图像可以将矿区北东向断裂构造划分为两个级别,一是位于矿田边部的边界围限断裂,二是位于矿田内的次级断裂。

北东向边界围限断裂位于矿区南东侧和北西侧,目前能观察的标志很少,被正长花岗斑岩岩墙充填。岩墙出露宽0.5~1 km,图幅范围内长超过3 km,岩墙边界平直,呈北东向(图1)。其中位于北西侧的北东向边界断裂南西段可能由于近东西向边界断裂隔挡作用,正长花岗斑岩没有继续往南西方向侵入,呈低洼沟,被第四纪砂砾岩覆盖。

位于矿田范围内的次级北东向断裂特征相对明显,主体产状310°~330°∠60°~80°,包括F3、F4和F5号断裂,大致呈1 km等间距分布。

F3断裂分布在矿区南东部,断裂外观表现为破碎带和密集的片理化带,充填有辉绿岩脉,在Ⅱ矿带采坑揭露含矿花岗斑岩岩枝呈北东向侵入到北东向断裂破碎围岩中,同时探槽以及采坑发现北东向密集石英细脉发育。F3断裂控制了Ⅱ矿带1号矿体以及含矿次火山斑岩的侵入空间位置。

F4断裂位于矿田中部,是矿田内最主要的、标志最明显的一条北东向断裂。在断裂中东段,流纹斑岩岩墙沿断裂充填,宽10~30 m,地表出露长度超过2 km。断裂通过Ⅰ矿带位置,控制部分次火山岩体和矿体呈北东向展布。此外,沿该断裂分布着三个火山活动中心,指示该断裂规模大、活动时间长。

F5断裂位于矿田北西部位,为推测断裂,分布位置基本全部被第四系覆盖,仅其南侧基岩裸露区见同方向的小断裂或裂隙存在,在断裂南西部火山活动中心可能受其控制。

除三条主干北东向断裂外,矿田范围内还存在更次一级的北东向断裂,地表显著表现是控制了辉绿岩脉、正长花岗斑岩脉呈北东向分布。

北东向构造主体为成矿前断裂,但在成矿期以及成矿后均有活动。根据对矿区26号脉露采部分的观察,北东向构造对矿带(体)也有较弱的破坏作用。

(3)北西-北北西向断裂

矿田的主要控矿构造,成矿期活动最强,标志最明显。构造带主体产状 30°~60°∠70°~86°,破碎带长度大于3 km,带内岩石破碎,沿破碎带含矿次火山杂岩以及后期岩脉侵入。在矿区范围目前已查明5 条该方向组断裂,分别为 F6、F7、F8、F9和 F10,大致呈约0.5~1 km等间距分布。

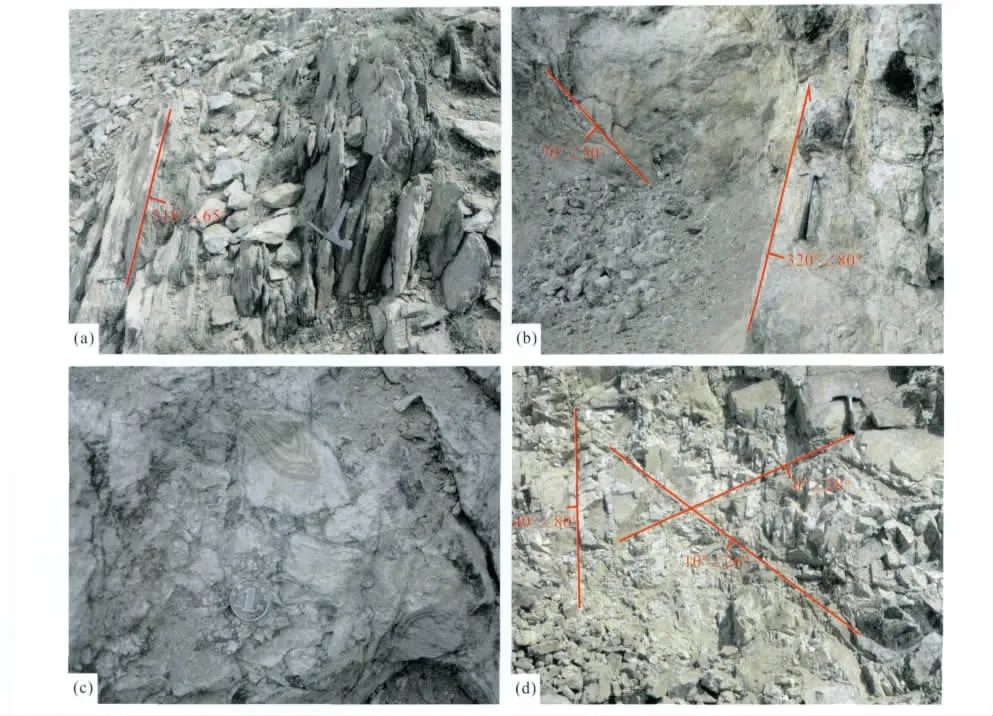

F6断裂位于矿田北东部,构造带呈宽50~100 m破碎带,断续出露长1.5 km。带内岩石破碎,角砾发育,角砾成分多为石英、流纹岩以及流纹质沉凝灰岩,大小混杂分布,无定向性,角砾的角部普遍有不同程度的磨圆或蚀圆现象。胶结物主要为与角砾同成份的细碎屑,碎屑多遭受强烈的黏土化,胶结松散,为张性构造岩特征(图2b)。沿构造带充填有含矿石英(蛋白石)脉,地表以及钻孔均有揭露,包括26号脉、28号脉等。

图2 毕力赫金矿田构造岩特征照片Fig.2 Photos showing the characteristics of the tectonites in the Bilihe goldfield

F7断裂位于矿区中部,为Ⅰ矿带容矿断裂,总体控制程度高。含矿段地表出露段可见长度150 m,覆盖区电法测量具有明显低阻特征,延伸超过2 km,宽80~120 m。带内岩石破碎强烈,多期活动特征明显。沿断层分布有不同期次的次火山岩体、岩脉以及含矿石英脉(如24号脉)。

F8、F9断裂与他们之间的次级北西向断裂构成一个宽近500余米的断裂束带,其间由于岩石破碎,剥蚀强烈,形成一条北西向宽沟,古、新近系和第四系局部厚达百米。F8断裂面产状35°∠81°。断裂带内岩石破碎不均,密集裂隙带与构造透镜体以及张性角砾岩均发育,指示断裂经历过压性-压扭性、张性等复杂活动过程(图3)。在毕力赫村附近,发现该断裂切割北东向早期石英(硅化)脉,表现为左行平移特征。

该断裂束带是区内重要的控矿断裂带,控制了Ⅱ号矿带、22号脉以及相关的次火山岩体、岩脉和角砾岩筒。为成矿前断裂,但成矿期活动强烈,在花岗闪长斑岩体内发生了不同程度的破碎现象,形成大量裂隙,其产状与主断层基本一致。成矿后也有活动,但强度小,对矿体基本没有破坏作用。

F10断裂位于矿区南西角,主体表现为片理化带,宽度不一,多为30~50 m,其北西以及南东部遭受剥蚀,呈低洼带状。该断裂与北东向断裂交汇部位控制火山活动中心分布。

此外,矿区内广泛发育北东、北西、近东西向多组节理。常有石英细脉贯入和方解石细脉充填。

2.1.2 断裂控岩、控矿规律

矿田周边早期呈隐伏-半隐伏状的北东、东西向构造为矿田围限构造,控制了矿田次级容矿断裂、含矿次火山杂岩以及火山-次火山活动中心的空间分布范围,圈定了矿田的范围。

矿田范围内,北西-北北西向断裂组是最重要的控矿、控岩断裂构造。地表发现含矿石英(蛋白石)脉以及含矿次火山杂岩体、正长花岗斑岩以及大部分辉绿岩、细晶岩脉等也多沿该方向组断裂构造侵入。

图3 毕力赫矿田F8断裂束带剖面素描简图(Ⅱ矿带露天采场)Fig.3 Sketch map of F8faulted zone in the Bilihe goldfield

北东向构造形成较早,多隐伏或被后期构造改造。该方向组断裂与北西-北北西方向组断裂交会部位,控制了火山活动中心,也控制了含矿次火山杂岩体及其相关的斑岩型、蚀变岩型金矿化体空间分布(图2c)。矿田北西、北东向断裂构造具有等间距分布规律,共同构成“菱形格子”状构造格局,形成“结点”控岩、控矿规律。目前查明的Ⅰ矿带主矿体、Ⅱ矿带1号矿体以及26号脉等均位于“节点”或其附近。

2.2 火山构造及其控矿作用

矿田位于火山盆地内,火山构造对矿田以及矿体分布控制明显,但由于遭受比较强烈的剥蚀作用,一些典型的火山机构控矿的矿体已经保存很少。

2.2.1 破火山口特征及其控矿作用

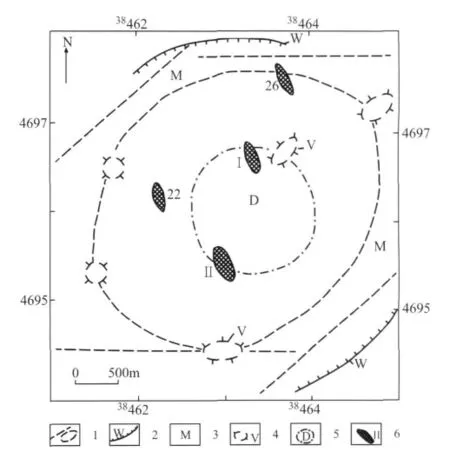

矿区填图以及遥感影像显示矿田为一个保存较差的破火山口,其形成受矿田周边早期近东西向、北东向边界围限断裂形成的菱形格子状构造格局控制,呈长轴略向北东的椭圆状,直径3~4 km(图4)。沿推测的环状断裂分布着至少4个次级火山活动中心,出现比较强烈的硅化、绢云母化等蚀变。总体看,该破火山口剥蚀比较强烈,对照典型的破火山口的地理特征和构造轮廓(Lipman,1976,转引自唐纳.W.海因德曼,1985),毕力赫破火山口残存地形壁(W),主要为正长花岗岩陡立壁;局部也存在谷形洼地(M),位于地形壁与以Ⅰ、Ⅱ号矿体为中心的穹隆之间;火山中心(V)比较发育,主体位于推测的隐伏环状断层带上;至于火山穹隆(D),由于整体剥蚀比较强烈,表现不明显,但仍在环带近中心部位Ⅰ、Ⅱ号矿带含矿部位出现高差不大的隆起。

图4 毕力赫金矿田破火山口的地理特征和构造轮廓Fig.4 Geographical features and structural configuration map of the Bilihe goldfield

破火山口范围控制了矿田空间分布范围,是控制矿区的一级火山构造。由于破火山口的形成经历了长期复杂的地质作用,如断裂的产生、火山喷发、次火山岩的侵入等交替进行,导致多种成矿构造和成矿作用的发生,在含矿破火山口区矿床(体)常成群成簇产出。Sillitoe et al.(1984)探讨了破火山口构造对金、银矿床的控制,初步建立了与谷型破火山口有关的可能矿床理想模式。对照该模型,可以认为模型中产于地表破火山口浅部凝灰岩内一些浅成低温型矿化,如网脉状、浸染状矿体在本矿区已经被剥蚀,目前矿区处于中(浅)部,除少量残存浅部次生石英脉(蛋白石脉)型矿化外,主要矿化类型为与浅成侵入体有关的斑岩-蚀变岩型矿化。

2.2.2 火山通道及其控矿作用

矿田范围初步可以确定4个小的火山活动中心(火山通道),特征是呈突起的小丘。其中分布在西侧的两个偏中性的火山活动中心呈比较规则的圆状,规模较小,直径80~100 m;分布在南部以及中心部位偏酸性的火山活动中心规模较大,椭圆状,长轴方向直径300~500 m,呈近东西向和北东向。

勘探证实,本区火山活动中心分布着火山集块岩、熔岩角砾岩以及凝灰岩等,至今未发现侵入体,四周环状、放射状断裂也不发育,矿化蚀变不强烈。目前火山通道或其附近没有发现成型的矿化体分布,仅I矿带分布在火山通道旁侧,是否与其相关还须进一步探讨。

2.3 次火山岩构造及其对成矿的控制作用

次火山构造是指在次火山岩发育过程中所形成的构造要素的总和(翟裕生和林新多,1993)。次火山岩体的接触带、原生裂隙、各种成因的角砾岩及叠加的构造裂隙等直接控制矿床和矿体的产出位置、形态、产状及矿床规模。

2.3.1 侵入岩上部环状和放射状构造及其控矿作用

由于次火山岩体上侵形成的环状构造和放射状构造对矿体(脉)控制显著。以毕力赫矿区中部Ⅰ矿带中的Ⅰ、Ⅱ号矿体和26号脉地表富矿包附近最为典型。控制I矿带Ⅰ、Ⅱ号矿体的环状构造呈椭圆形,长轴方向325°,长34 m,短轴长20 m,形态较规则,围绕次火山岩枝分布。环形断裂构造带地表宽4 m左右,厚度稳定,内部充填的次生石英岩(?)为富矿石,环带西侧、南侧、北侧为蚀变沉凝灰岩型贫矿石,东侧为晚期岩墙。控制26号脉地表富矿包的环状构造规模略小,但放射状断裂构造较发育,不同方向的构造中充填有矿化的石英细脉,部分金品位较高,但是矿化极不连续。

Ⅱ矿带露天采场揭示,在侵入岩体上部围岩中,除早期北西向密集破裂-裂隙带外,叠加了由于岩体上侵形成的近水平节理、“X”型节理(图2d),充填有含金石英细网脉、碳酸盐脉等,组成矿区重要的含矿构造,是斑岩型矿化主要容矿构造类型之一。

2.3.2 次火山岩体原生裂隙构造及其控矿作用

次火山岩岩体原生裂隙构造发育,包括边缘冷缩裂隙带、层带状裂隙带、钟状构造、水压裂隙等,他们成为斑岩型矿化重要的容矿构造。边缘冷缩裂隙带产于岩体内侧,由密集的层节理伴随斜节理成群出现,他们与接触带及岩体边部片理化带大致平行产出。层带状冷缩裂隙带产于岩体顶部隆起部位,主要发育缓平裂隙,当这些平缓裂隙与陡立裂隙连通时,构成大规模的矿化裂隙带,控制矿体呈似层状或透镜状,如控制II矿带1号矿体富矿体的花岗闪长斑岩顶部。

2.3.3 角砾岩岩体构造及其控矿作用

角砾岩体构造是浅成岩浆作用的一种特殊形式,多数情况下同浅成侵入体和次火山岩紧密伴生,并与金属矿化有密切的空间和成因联系,是次火山矿床的重要控矿构造。矿区目前还未界定出典型的角砾岩体构造,其中22号脉小竖井部位分布的角砾岩体推测为角砾岩体筒分布位置。该部位发现大范围的碎裂蚀变角砾状玄武安山岩,表面呈褐黑色,角砾均为玄武岩、安山岩,粒度不均,大多具有一定的磨圆,边界清晰;胶结物则多为硅铁质,部分为细的火山岩碎屑,胶结紧密。岩石普遍具有不同程度的矿化,金含量一般0.6×10-6左右,最厚处(膨大部位)可达80余米。推测是一个角砾岩筒出露位置,但其空间形态还未得到有效控制,需要进一步工作。

2.3.4 侵入接触带构造及其控矿作用

矿区表现为几种类型:一是稍早期花岗闪长斑岩侵入到火山-火山碎屑岩中形成的接触带构造体系;二是成矿期的二长花岗斑岩侵入到早期花岗闪长斑岩中构成的接触构造体系;三是二长花岗斑岩侵入到火山-火山碎屑岩中形成的接触带构造体系。研究表明,成矿与晚期二长花岗斑岩关系更为密切,因此,后两类侵入体接触构造体系是矿区控矿接触带构造体系,斑岩型矿体常局限在二长花岗斑岩接触带附近,集中在接触带构造顶部,产状缓的倾斜部位(上盘)或接触带的偏转和转折部位,以及局部岩枝突出部位。

3 矿田构造形成、演化及其控矿机制分析

矿田处于早古生代增生造山带上。成矿前早(中)古生代,由于北部亚洲洋壳俯冲-消减,在本区发育了安第斯型古大陆边缘(Xiao et al.,2003),构造应力表现为350°及170°水平挤压。在这种构造应力下,矿田出现了近东西向、北东东向的逆断层;同时在北东-南西和北西-南东扭力作用下,产生了北西向和北东向的压扭性断层。而东西向的张应力相对较小,故区域南北向的张裂隙和正断层不发育。该期构造形迹奠定了矿田构造格架和基础,为后期火山活动、岩浆侵入以及矿液的输送创造了条件。

古生代末期-三叠纪初,华北板块与西伯利亚板块之间发生大陆碰撞(Bazhenov et al.,2003;Xiao et al.,2003,2004;Chen et al.,2007;陈衍景等,2009),区域构造应力场在继承早古生代的基础上,主压应力进一步向西偏转,表现为335°~345°及155°~165°水平挤压。该阶段构造活动强烈,导致包括毕力赫矿田在内大规模的火山-岩浆和成矿作用的发生。在这种应力作用下,对早期构造进行继承性改造,同时产生了走向65°~75°的以挤压为主逆断层和北西-北北西向纵向张性正断层。在这种应力背景下,控制了区域岩浆岩以及金多金属矿化带总的展布方向为60°左右,而包括毕力赫矿田在内的多数单个矿脉及矿化区就位于张性构造空间,呈北西-北北西向展布。

中生代-新生代,区域构造演化从欧亚岩石圈地球动力学体系向环太平洋动力学体系转变,主要表现为310°~315°及130°~135°的水平挤压,构造应力场进一步由南北向挤压转为北西西-南东东向挤压,形成了中-新生代北东向构造形迹,造成区域北东向隆起和凹陷盆地呈45°展布,也控制了区域燕山期陆内火山-岩浆-成矿作用展布。在矿田范围内,活动并不强烈,仅局部出现北东向断裂,对矿脉(体)有一定破坏作用。

4 矿田构造控矿模型及找矿预测

在矿田断裂构造、火山构造以及岩浆侵入接触带构造特征、形成机制及其控矿规律分析基础上,总结矿化类型、矿化元素以及矿体的空间分布与构造的关系,分析成矿有利部位,开展成矿预测。

4.1 “菱形”格子状构造格局“节点”控矿模型与成矿有利部位的圈定

破火山口分布范围限制了矿田空间分布。矿田内近平行、等间距分布的北东、北西(西)向断裂构造组成“菱形”格子状构造格局,其交会部位是火山、次火山活动以及成矿的有利部位,提出“节点”控岩、控矿模型。据此预测,Ⅱ矿带、22号脉、26号脉以及24号脉分布位置是成矿最有利部位,是找矿的重点部位(图1)。

4.2 构造控矿系统与深部成矿预测

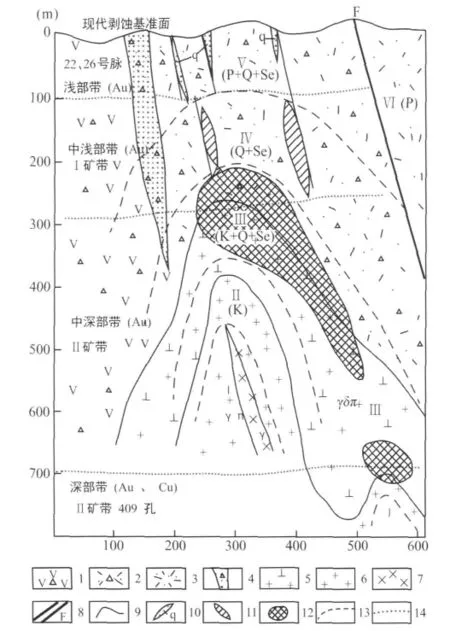

矿田空间分布受火山机构控制,局限在破火山口构造范围内。矿田内断裂构造、(次级)火山构造以及岩浆侵入接触带构造分别或联合控制了浅成石英脉型、构造蚀变岩型、爆破角砾岩筒型和斑岩型等矿化类型。其中前三种矿化类型受火山构造、断裂构造控制,尤其是北西向张性-张扭性断裂构造;斑岩型矿化则受次火山杂岩体构造控制,就位于次火山杂岩与围岩接触构造中,以及内接触带岩体原生裂隙构造中。花岗闪长斑岩-二长花岗斑岩体是成矿关键地质因素,蚀变分带以及浅成低温-斑岩型矿化类型围绕其规律分布(图5)。

对照典型火山岩区浅成低温-斑岩型成矿系统(Sillitoe,1993,1997,2000;Hedenquist et al.,1998),目前矿田已经遭受中等程度剥蚀,上部受火山机构控制的热泉型金矿化以及大部分的浅成低温成矿产物已经被剥蚀。目前矿区残存少量受断裂构造控制的石英脉(蛋白石或称次生石英岩)矿化体(如22、26号脉),而且在50~100 m范围尖灭。但在斑岩体上部或(侧部)150~200 m范围的受断裂构造破碎带控制的蚀变岩型矿化,爆破角砾岩筒控制的角砾岩筒型(低)品位矿化(22号脉小竖井?)保存较好。在深部150~250 m范围,受岩浆侵入接触带构造控制的独立斑岩型金矿化(Ⅱ矿带1号矿体),以及在500 m深部出现斑岩型铜金矿化(Ⅱ矿带ZK409号钻孔)保存完好。

根据该模型认识,推测Ⅰ矿带深(边)部有望发现斑岩型金矿体;22以及26号脉所在部位还有望发现角砾岩筒型、构造破碎带蚀变岩型以及斑岩型金矿(化)体。

4.3 找矿预测效果评述

利用上述规律认识,重点开展Ⅱ矿带查证工作,发现了大型斑岩型金矿体(编号1号矿体),深部发现了斑岩型铜金矿体,实现了本区找矿重大突破。另外,26号脉新发现髓石(次生石英)脉型矿体;Ⅰ矿带也发现大量低品位矿体,出现斑岩型矿化苗头;22号脉深部发现斑岩体。矿田显示极大的找矿潜力。实践证明利用该模型可以有效指导矿田以及区域相似成矿背景找矿评价工作。

图5 毕力赫金矿田控矿模型示意图Fig.5 Ore-control model for the Bilihe goldfield

致谢:项目实施过程中得到国家危机矿山接替资源找矿项目办公室叶天竺、吕志成和韦昌山研究员的指导和帮助,文章修改过程中地科院地质力学所吕古贤研究员、中国地质大学(北京)王建平副教授提出了宝贵意见,在此一并表示感谢!

陈衍景,翟明国,蒋少涌.2009.华北大陆边缘造山带过程与成矿研究的重要进展和问题.岩石学报,25(11):2695-2726.

卿敏,葛良胜,唐明国,曲文俊,袁士松,赵玉琐.2010.内蒙古苏尼特右旗毕力赫大型斑岩型金矿床辉钼矿Re-Os同位素年龄及其地质意义.矿床地质,30(1):11-20.

任纪舜,牛宝贵,刘志刚.1999.软碰撞、叠覆造山和多旋回缝合作用.地学前缘,6(3):85-93.

唐纳.W.海因德曼.1985.火成岩与变质岩石学 //邱家骧,王人镜,马昌前译.1990.火成岩与变质岩石学.武汉:中国地质大学出版社.

翟裕生,林新多.1993.矿田构造学.北京:地质出版社.

Bazhenov M L,Collins A Q,Degtyarev K E,Levashova N M,Mikolaichuk A V,Pavlov V E and dr Voo R.2003.Paleozonic northward drift of the North Tien Shan(Central Asia)as revealed by Ordovician and Carboniferous paleomagnetism.Tectonophysics,366:113-141.

Chen Y J,Chen H Y,Khin Zaw K,Franco Pirajno and Zhang Z J.2007.Geodynamic settings and tectonic model of Skarn gold deposits in China:An overview.Ore Geology Reviews,31:139-169.

Hedenquist J W,Arriba A J and Reynolds T J.1998.Evolution of an intrusion-centered hydrothermal system:Far Southeast-Lepanto porphtyry and epithermal Cu-Au deposits,Philippines.Economic Geology,93:373-404.

Sillitoe R H.1993.Gold-rich porphyry copper deposits:Geological model and exploration implications//Kirkham R V,Sinclar W D,Thorpe R I et al.Mineral deposit modeling.Geological Association of Canada Special Paper,40:465-479.

Sillitoe R H.1997.Characteristics and controls of the largest porphyry copper-gold and epithermals gold deposits in the circum-Pacific region.Australian Journal of Earth Sciences,44:373-388.

Sillitoe R H.2000.Gold-rich porphyry deposits:Descriptive and genetic models and their role in exploration and discovery.Reviews in Economic Geology,13:315-345.

Sillitoe R H,Barker E M and Brook W A.1984.Gold deposits and Hydrothermal eruption breccias associated with a Maar vocanoo at Wau,Papua New Gunea.Econ Geol,79(2):638-655.

Xiao W J,Windley B F,Hao J and Zhai M G.2003.Accretion leading to collision and the Permian Solonker suture,Inner Mongolia,China:Termination of the central Asian orogenic belt.Tectonics,22:1069-1089.

Xiao W J,Zhang L C,Qin K Z,Sun S and Li J L.2004.Paleozoic accretionary and collisional tectonics of the eastern Tianshan(China):Implications for the continental growth of central Asia.American Journal of Science,304:370-395

Structural System and its Ore-Controlling of the Bilihe Goldfield in Sunite You City,Inner Mongolia

QING Min1,2,ZHANG Wenzhao1,TANG Mingguo1,GE Liangsheng1and HAN Xianju1

(1.Gold Geological Institute of Chinese Army Police Force,Langfang065000,Hebei,China;2.Zhongjin Gold Corporation Limited,Beijing100011,China)

The Bilihe goldfield was controlled by Pal-Asiatic geodynamic system in Late Paleozoic.The goldfield is located in an ancient caldera which is defined by nearly EW and NE striking faults.The faults,caldera and the contacts of intrusions control the occurrence of the ore deposit.The nearly EW,NE and NW striking faults,especially the intersections of the NE and NW triking faults controlled the distribution of volcanism centers,the sub-volcanic rocks and related orebodies.Quartz vein and tectonite type gold mineralization(orebody)are usually controlled by NW striking faults;breccia type orebody is controlled by the caldera and sub-volcanism center;porphyry type orebody is controlled mainly by sub-volcanism center,distributions of orebodies were co-controlled by contact zone of ore-bearing porphyry,pre-existing fractures,breccia and overlapping structural fissures.Usually,the concentrated upper contacted structural zone of orebodies occur in gently inclined part(hanging wall),deflection and transition parts of contacted zone and local apophyses protrusion parts.By building structural comprehensive orecontrolling model,the authors predicted the mineralization targets and made a breakthrough in ore prospecting.

structural system;ore-controlling regularities;structural ore-controlling model;Bilihe goldfield;Sunite You City of Inner Mongolia

P613

A

1001-1552(2011)04-0567-009

2010-05-22;改回日期:2011-06-18

项目资助:国家危机矿山接替资源找矿项目“内蒙古自治区苏尼特右旗金曦金矿接替资源勘查”(项目编号200715011)、“晋东北-内蒙古中部地区火山岩型金多金属矿床成矿规律总结研究”(项目编号20089925)资助。

卿敏(1967-),男,博士,高级工程师,主要从事黄金地质勘查和研究。Email:qm.hxj@163.com