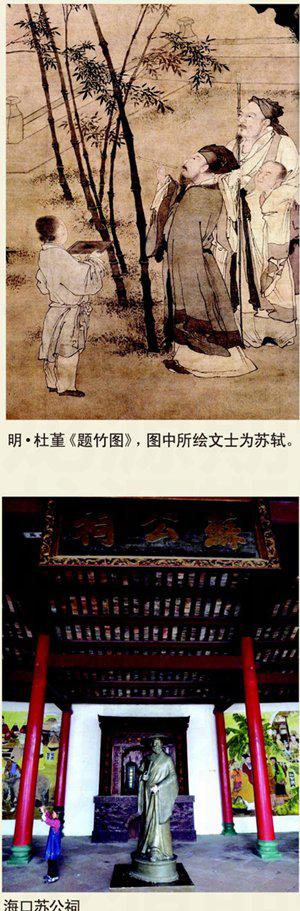

苏轼:大士何曾有生死

文图 陈才智

苏轼,就是这样,不自欺,不做作,至死都怀着一颗赤子之心。

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。命途多舛,既是苛待,也是成全,这要看你如何应对。日常生活中,生命或是不堪重负、日趋萎缩,或是曲意奉承、面目全非,二者都使人丧失了自己的性灵,变成精神上的阉人。而在苏轼身上,傲骨与睿智,竟然那么奇妙地结合,那么崇高地升华,其中既勃涌着一种披肝沥胆、九死未悔的大丈夫情怀,同时又那样淳朴、诙谐、安详、静穆。临终之际,一位佛友在苏轼耳边说:现在,不要忘记来生!苏轼轻声答道:来生或许有,但空想前往,着不得力,又有何用?又一位朋友道:最好还是作如是想。苏轼回答:勉强想就不对了。苏轼,就是这样,不自欺,不做作,至死都怀着一颗赤子之心。苏轼《自题金山画像》这样总结自己的一生功业:

心似已灰之木,身如不系之舟。问汝平生功业,黄州惠州儋州。

元符三年(1100)正月,哲宗病死,享年二十七岁。其弟即位,是为徽宗。即位之初,神宗皇后向氏摄政,大赦元祐党人,有的还委以要职,时号“小元祐”。苏轼闻讯后,作《儋耳》诗:“霹雳收威暮雨开,独凭栏槛倚崔嵬。垂天雌霓云端下,快意雄风海上来。野老已歌丰岁语,除书欲放逐臣回。残年饱饭东坡老,一壑能专万事灰。”古人认为虹有雌雄之分,霓为雌虹;雌霓下坠,比喻陷害他、同时也是成就他“黄州惠州儋州”功业的章惇等被罢黜。

五月,苏轼奉诏内迁廉州(今广西合浦),离开了谪居整整三年的儋州,随行者多了一条“昼驯识宾客,夜悍为门户。知我当北还,掉尾喜欲舞”(《予来儋耳得吠狗曰乌觜甚猛而驯随予迁合浦过澄迈泅而济路人皆惊戏为作此诗》)的“乌嘴”犬。在告别辞中,他说:“我本海南民,寄生西蜀州。忽然跨海去,譬如事远游。平生生死梦,三者无劣优。知君不再见,欲去且少留。”(《别海南黎民表》)如此气概,在古今逐臣中可为绝无仅有!

途经海南岛北面的澄迈县驿,苏轼登上通潮阁,眺望碧海,心神飞越,作《澄迈驿通潮阁二首》:

倦客愁闻归路遥,眼明飞阁俯长桥。贪看白鹭横秋浦,不觉青林没晚潮。

馀生欲老海南村,帝遣巫阳招我魂。杳杳天低鹘没处,青山一发是中原。

“帝遣”句用《楚辞•招魂》典故,隐以屈原自况。“杳杳”二句用自己《伏波将军庙碑》词:“南望连山,若有若无,杳杳一发耳。”苏轼七绝在此前多以可爱制胜,然趣多致多,而神韵却少。而这首七绝,气韵两到,语带沉雄,为它作之所不可及。第二首之末句,尤为令人回味不尽:青山在天际时隐时现,宛如发丝若有若无,牵动着诗人思乡的情愫,引发着他执着的期待。

六月二十日夜渡海去廉州,苏轼又留下一首有名的七律:

参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴。云散月明谁点缀,天容海色本澄清。空馀鲁叟乘桴意,粗识轩辕奏乐声。九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。

——《六月二十日夜渡海》

“云散月明”,“天容”是“澄清”的;风恬雨霁,“海色”也是“澄清”的。三四句用了一个典故。《晋书•谢重传》里说:谢重陪会稽王司马道子夜坐,“于时月夜明净,道子叹以为佳。重率尔曰:‘意谓乃不如微云点缀。道子戏曰:‘卿居心不净,乃复强欲滓秽太清耶?”大概三四句之意,上句是问章惇——你们这些“居心不净”的小人掌权,弄得“苦雨终风”,天下怨愤,如今“云散月明”,还有谁“点缀”呢?下句是苏轼自谓——“点缀”太空的“微云”既已散尽,天下终于“澄清”,强加于他的诬词也一扫而空,还他“澄清”的本来面目。后来,辽宁的张志新烈士在文化大革命的黑牢中,也曾书写这两句诗以示人明志。“鲁叟”指孔子,陶渊明《饮酒诗》有“汲汲鲁中叟”之句。孔子说过:“道不行,乘桴浮于海。”又曾欲居九夷,人言那里鄙陋,孔子说:“君子居之,何陋之有?”这句意为:在内陆,我与孔子同样是“道不行”,孔子想去海外行道,没有去成,我虽然去了,又有什么“行道”的实绩呢?“乘桴”又切合苏轼正在渡海的情景。“轩辕”指黄帝。《庄子•天运》:“北门成问于黄帝曰:‘帝张咸池之乐于洞庭之野,吾始闻之惧,复闻之怠,卒闻之而惑,荡荡默默,乃不自得。”这里形容大海的涛声。但说“粗识”,又令人联想起苏轼的一生遭际,代表中原文化的“轩辕奏乐声”,是不是也使他“始闻之惧,复闻之怠,卒闻之而惑”呢?“粗识”实为“熟识”呵!但儋州蔚蓝的大海,确实使由四川盆地走出来的苏轼,摆脱心灵的羁绊,敞开自己的胸襟,领略海疆的壮阔无垠,体验自由的欣悦无边——从这一点讲,又可称为“初识”。于是,引出了末二句:“九死”用《离骚》意:“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔!”“兹游”也并不仅指这次渡海,而是指在儋州的全部经历,而且也决不仅指他饱赏了奇异风光,更概括了他在海南的种种感受、交游与功业。一生最落难的阶段,一生最艰苦的环境,造就了他“奇绝冠平生”的收获与风采!

如今,苏轼启程北上,可谓胜利归来了。到每一个地方,都有朋友和仰慕他的人包围着他,引他去游山,请他来题字。在接受命令、到湖南赴任之后,他就同儿子,从沿海城市廉州,北上往梧州,他曾经吩咐孩子们在那里等他。他到达时,发现儿媳和孙子们还没到。并且贺江水浅,乘船直往北到湖南行船不易。他决定走一条长而弯曲的路:回广州,再往北过大庾岭,再由江西往西到湖南。这段旅程要走上半年,但是幸而他不须要走完那条路线。十月,他到了广州,又重新和儿孙等团聚。二子苏迨已经自北方到此,来探望父亲。苏轼在诗文中说,自觉生活如梦。在广州,为他设宴者极为繁多。在他居海南之第二年,当时谣传他已死亡。在一次宴席上,一个朋友向他开玩笑说:“我当时真以为你死了。”苏轼说:“不错,我死了,并且还到了阴曹地府。可是,在阴间路上遇见了章惇,所以,又决心还阳了。”

在离开广东之前,苏轼又接到诏命:复朝奉郎,提举成都府玉局观。

徽宗建中靖国元年(1101)元旦刚过,苏轼一行穿越大庾岭。他的《赠岭上老人》诗云:“鹤骨霜髯心已灰,青松合抱手亲栽。问翁大庾岭头住,曾见南迁几个回?”倔强?硬朗?自豪?似乎都有,似乎又都难以尽包。

在虔州(今江西赣州市),好多孩子突然生病,还有六个仆人死于瘟疫。他们只得在那里停留了七十几天。一大家人在那里等船。但是,在停留的那些日子,只要不忙着题字,他就给病人看病,给市镇上的人配药(参见《春渚纪闻》)。有些朋友常和他在一起,一同计划去游山玩水。

他的行动总是有人探听出来,他们一到目的地,就看到一大堆宣纸,等他在上面题诗。他欣然应允,因为他喜欢写。等天色渐晚,他要急忙回家时,人们只好求他写几个大字。所有去求他墨宝的人,都满意而归。

五月一日,苏轼到了金陵。为选择归老之地,苏轼一直在犹豫不决。苏辙这时已经回到颍昌的老农庄,而且已然写信要他去同住。但是他却不知如何是好,拿不定主意。他知道常州地近太湖,风光甚美,并且他在常州也有田产,是为生活之资。他很愿和弟弟住在一处,但是弟弟有一大家人,而且家境并不富裕。他不知道该不该带一家三十口人,加上仆人等,去加重弟弟的负担。而且,颍昌就在京城汴京附近,在政治上实在是个是非扰攘之地。可就在此时,苏辙在此来信相劝,信中说,桑榆暮年,岂忍再长相别离?言语酸楚,催人泪下。接到信之后,苏轼决定:去与弟弟结邻而居。他在金陵渡江,让儿子到常州去清理家事,然后在仪真(今江苏仪征)相会。他还写了公函,请求拨四只官船,供一家人往京都方向进发。

但是,这时,京城里又有人在紧锣密鼓地酝酿着“绍述之议”,种种不利于元祐诸臣的消息络绎传来,种种情形都显示:政策又要全复旧观。苏轼判断恐怕又要有麻烦出现,立刻给苏辙写了一封长信,打消了定居颍昌的念头,在信中,他把他们不能聚首归咎于天命。他说:“吾其如天何!”情况既然如此,他自然只好定居在常州。家庭安定之后,他再让儿子苏迈去任新职,他和另外两个儿子则在太湖地区的农庄上居住。

这时,苏轼在仪真等待孩子们前来相接,他就住在船上。那年夏季突然来临,而且非常之热。他觉得自己从热带回来,为什么反觉得在中国中部会如此之热。太阳照在岸边的水上,湿气自河面上升,他觉得十分难过。在六月初三,他得了病,大概是痢疾。他以为自己喝冷水过多,也可能是一直喝江水的缘故。第二天早晨,觉得特别软弱无力,乃停止进食。因为他自己是医生,就自己买了一服药来吃,觉得好得多了。可是,他的消化系统确是出了毛病,他夜里不能睡。大画家米芾来看他多次。苏轼身体较好时,二人甚至一同去做东园之游。他在仪真给米芾写的九封信,把自己的病描述得很明白。有一次,他这样写:“昨夜通旦不交睫,端坐饱蚊子尔。不知今夕如何度?”米芾送来一种药,是麦门冬汤。苏轼一直把米芾当晚辈看,现在苏轼读了米芾的一篇赋之后,他预言米芾的名声已经屹立不摇,虽然二十年相交,对他所知,实嫌不足。苏轼的病,时而觉得好些,时而觉得软弱疲乏。河边的湿潮气闷很难受,他让船移到较为凉爽的地方。

六月十一日,他向米芾告别,十二日过江往靖江去。在这个地区,他特别受人欢迎。到此等于还乡。诗人已自海外归来,即将到达的消息,立刻传开。百姓有数千之众,立在江边,打算一看这位大宋名人的风采。一般都传说他要做中枢要员,执掌朝政。

苏轼一生颠沛,却名播海内,这种充实的成就感,转化为他生命航船上的压舱石。这种成就感,在他给李之仪的信中,再次得到印证:“某年六十五矣,体力毛发,正与年相称。或得复与公相见,亦未可知也。前者皆梦,已后者独复梦乎?置之不足道也。所喜者,在海南了得《易》、《书》、《论语传》数十卷,似有益于骨朽后人耳目也。”

苏轼却是已经“病困”,至七月十五,病况又进一步恶化。夜里发高烧,第二天早晨牙根出血,觉得身体特别软弱。他分析症状,相信他的病是来自“热毒”,即一般所谓传染病。他相信只有让病毒力尽自消,别无办法,用各种药进去干涉是没用的。他拒绝吃饭,只喝人参、麦门冬、获菩熬成的浓汤,感觉到口渴,就饮下少许。

七月十八日,苏轼召三个儿子来到床前,对他们说:“吾生不恶,死必不坠。慎无哭泣以怛化。”这令人想起他在《潮州韩文公庙碑》中的名句:“不依形而立,不恃力而行,不待生而存,不随死而亡者矣。故在天为星辰,在地为河狱,幽则为鬼神,而明则复为人。此理之常,无足怪者。”

几天后,苏轼稍有起色,颇似回光返照。至二十五日,病已无救。在杭州期间的老友、径山长老维琳前来探望。苏轼曰:“万里岭海不死,而归宿田里,有不起之忧,非命也耶?然死生亦细故耳。”将死生称做“细故”,与他在海南诗中的“年来万事足,所欠惟一死”(《赠郑清叟秀才》)豪迈之气相似,但以淡定之语出之,更有感人之力。

七月二十八日,苏轼听觉衰微。家人按照风俗,将一团新棉花放在他的鼻底,好看清他是否还有呼吸。佛友维琳在他耳边说:现在,不要忘记来生!苏轼轻声语:来生或许有,但空想前往,着不得力,又有何用?另一位友人在旁说道:最好还是作如是想。苏轼答:勉强想就不对了。语毕而怛化。时为公元1101年8月24日,即阴历七月二十八日,享年六十六岁,欧阳修、王安石也恰巧是这个寿数,奇哉奇哉。

一个奇哉奇哉的文人,一个雄奇博大的诗人,一个开创性的词人,一个著名的书法家,一个新派的画家,一个通金石、懂园艺、精音律的艺术鉴赏家,一个自成一派的学问家,一个对饮食素有研究的美食家,一个会炼丹的养生者,一个创制第一代自来水管、兴修几处水堤的工程师,一个秉性难改的乐天派,一个悲天悯人的道德家,一个黎民百姓的好朋友,一个酿酒的实验者,一个世界上最早的“饥饿疗法”的倡导者,一个假道学的反对派,一个瑜伽术的修炼者,一个佛教徒,一个士大夫,一个皇帝的秘书,一个饮酒成瘾却酒量有限者,一个心肠慈悲却中正不阿的法官,一个政治上的坚持己见者,一个月下的漫步者,一个生性诙谐、爱开玩笑的人,就这样告别了人世。

这正是:

诗称宋冠、词开苏辛、文追韩柳、书首四家、画擅三绝,问神州千载才人,谁堪伯仲?

扶风喜雨、西子长堤、赤壁两赋、惠州浮桥、儋耳投荒,行逐客万里宦迹,我怀先生!

(作者单位为中国社会科学院文学研究所)