中国英语学习者虚化动词TAKE词汇型式研究

刘国兵

(河南师范大学,新乡,453007)

1.引言

Firth(1957)指出,词项的结伴规律、结伴词项之间的相互预期(Mutual Expectancy)与相互吸引、词汇的型式及意义都是语言学研究的重要内容。但是,语料库问世之前的研究,由于缺乏足够的自然数据,一般基于直觉与肉眼观察,因此很难深入下去,研究结果也有很大的局限性(卫乃兴2002)。计算机技术的发展与语料库语言学的兴起,为此类研究提供了崭新的发展前景。

国内相关研究主要围绕中国英语学习者的词汇型式行为展开。如濮建忠(2003)研究了中国学习者与英语本族语者在书面表达中的词语搭配行为,发现二者存在较大差异,并且这些差异直接影响了学习者语言表达的准确性和地道性。梁茂成(2008)分析了非英语专业学习者书面语中情态序列的使用情况,发现学习者在情态动词之前过多使用人称代词作为情态动词短语的主语,而在情态动词之后过多使用体和语态都无标记的动词型式,并且指出情态序列的语义类型与学习者的语言水平密切相关。赵晓临(2010)对比了英语学习者与本族语者在口语表达中GET+V-ed的使用情况,发现本族语者在使用GET时表现出明显的非词汇化倾向,而学习者则表现出明显的词汇化特征。但文献中鲜有研究针对具体多义动词深入调查其词汇型式的使用情况。因此,本文基于“中国学习者英语语料库”(Chinese Learner’s English Corpus,简称CLEC)中的ST6部分与“鲁汶本族语英语作文语料库”(Louvain Corpus of Native English Essays,简称LOCNESS),以虚化动词TAKE为例,调查中国英语学习者与本族语者在写作中的虚化动词型式的使用情况,试图寻找二者的差异并解释造成差异的原因。

2.型式、型式行为及虚化动词的界定与研究

2.1 有关型式及型式行为的研究

Hornby(1954)最早提出“型式”(Pattern)的概念。在他编写的《英语型式与用法指南》(A Guide to Patterns and Usage in English)一书中,对25个常用动词、4个名词和3个形容词的词汇型式进行了深入探讨。这是目前所知专门探讨英语词汇型式的最早研究。

语料库语言学的兴起推动了词汇型式研究的快速发展,新的术语不断涌现。例如,Sinclair(1991)基于大型语料库,采用观察索引行的办法对多词型式(Multi-Word Pattern)进行研究,提出词块(Chunk)的概念,认为多词型式是由搭配(Collocation)和类联接(Colligation)的结合体构成。Biber等人(1999)和Scott(1997)依靠词频数据,探讨了多词线性序列(Linear Sequence)和N元组合(N-Gram),分别提出词串(Lexical Bundles)和词丛(Cluster)的概念。Stubbs(2002)使用词链(Lexical Chains)这一术语,对英语中实义词和功能词的关系以及词语与语法范畴的关系进行了探讨。此外,还有学者在研究词汇型式时使用了其他术语,例如Pawley和Syder(1983)的词汇化结构单位(Lexical Unit of Construction)、Nattinger和DeCarrico(1992)的词汇短语(Lexical Phrase)、Wray(2000)的程式化序列(Formulaic Sequence)、Renouf(1992)的短语结构(Phraseology)等。另外,散见于不同文献中的术语还有预制语块(Prefab or Pre-fabric Chunk)、多词单位(Multi-Word Unit)、复现词语(Recurrent Word Combination)等(梁茂成等2010)。Francis等人(1996,1998)继承了Hornby的“型式”概念,基于伯明翰大学的“英语文库”(Bank of English),对英语本族语者经常使用的动词、名词和形容词的词汇型式进行了详细描述。Hunston和Francis(2000)继而对本族语者经常使用的典型词汇搭配进行了整理和归类,并提出了型式语法(Pattern Grammar)。

但截至目前,学界对于此类多次序列并无统一指称。根据研究目的与研究方法的相似性,本文采用Hunston和Francis(2000)提出的词汇型式概念,指与某个词有规律地同现并对其意义产生影响的所有词项的组合。如果一个词的某种同现组合出现频率较高,且这种组合对该词的意义具有决定性的影响,或者某个词经常与其共现的词项共同构成某一特定意义,那么我们就可以认定此组合是该词的词汇型式。我们认为,词汇型式与词的意义之间存在着必然的联系,因为在词汇型式中出现的高频搭配词通常意义比较集中,形成一定的语义特征,此也决定了该词的意义(赵晓临2010)。此外,Sinclair(1987,1991)指出,在实际的言语交际中,语言使用者主要遵循习语原则(Idiom Principle),选择合适的搭配或词块来表达自己的意义。

2.2 虚化动词

最早对“虚化动词”(Delexicalized Verb)现象进行系统研究的是Jespersen(1954)。不过当初他用的是“轻动词①(Light Verb)”这个概念。这一概念与我们所说的虚化动词所指内容基本相同。Jespersen(1954)指出,现代英语有一种倾向,那就是在真正重要的词前面使用一个不太重要的动词,这个动词承载着人称和数的变化,即我们所说的虚化动词。例如在have a rest,take a drive,give a shiver等动宾结构中,动词have,take以及give三个词只有语法意义,几乎不承载语义内容,属于典型的虚化动词。这类动词与其他动词尽管在与名词的组合方式上相同,但本质上没有实在的意义,带有明显的去词汇化倾向(delexicalization)。Grimshaw和Mester(1988)在研究日语动词する的基础上对日语虚化动词加以深入研究,他们发现:从语义上看,する本身没有指派题元角色的能力,也没有实际的意义,但当它与表示行为或事件的抽象名词组合,形成述宾结构之后,某些原本与该抽象名词有关的题元,在句法上就会受到谓语动词する的约束,从而本身也具有了一定的意义。所以する就是日语中典型的虚化动词(黄锦章2004)。例如,在句子“ジヨンは村人に狼が来るとの警告をした(约翰告诉村民狼来了)”中,した(する的过去式)与日语中其他一般动词明显不同,扮演着虚化动词的角色。另外,虚化动词现象并不仅限于英语和日语,世界上绝大多数语言中都存在类似现象,如汉语的“打”、“弄”、“搞”等都属于虚化动词。我们以汉字“打”为例,基于不同语境我们可以说打架、打伞、打井、打雷、打柴、打鱼、打水、打喷嚏、打游戏、打瞌睡、打埋伏等。由此我们可以看出,虚化动词现象是许多语言的共有特征。

到了上世纪90年代,由于受到Larson(1988)关于英语双宾结构的研究以及Hale和Keyser(1993)有关题元结构研究的影响,虚化动词假设被Chomsky(1995)所借用,但他采用了轻动词的说法。Chomsky把虚化动词视为及物性谓语的核心。但乔氏的虚化动词研究完全是为句法研究服务的。因此,我们现在所说的虚化动词既可以指Jespersen的有形虚化动词,即多词序列中语义轻微(Insignificant)或语义淡化的动词;也可以指Chomsky的空位动词。本研究基本上采用Jespersen的定义,把虚化动词限定在词汇层面,主要指语言结构中语义作用轻微而语法功能丰富的一类动词,如be,cause,make,do,have,get,take等。由于此类动词所承载的语义内容较少,无法单独表达一个完整的语义内容,所以必须和另一个成分(通常是一个名词或名词短语作为其补足语)一起组成动词短语结构。需要注意的是,核心动词到虚化动词的转化是一个连续体,所谓的虚化动词在实际应用中并不是完全失去语义作用,其承载的语义内容根据与其共现的词项不同而发生变化。在不同的动词短语结构中,虚化动词表现出的词汇特征并不一样,有时具有明显的虚化语义倾向(Significant Delexialization),而有些时候会成为核心动词。但多数情况下,这类动词表现出的虚化语义特征更为明显。

3.研究设计

本研究基于Gouverneur②(2008)的研究框架,以动词TAKE为例,调查中国英语学习者与英语本族语者书面语中的虚化动词型式的使用情况。选取TAKE主要是因为:首先,TAKE属于典型的虚化动词,且在语料库中出现频数极高;另外,由TAKE构成的词汇型式数量较多,用法也较为复杂,对学习者来说是一个难点。我们对TAKE的意义及型式进行了分类,详细情况见表1。

表1 TAKE的意义及型式分类

(续表)

学习者语料库采用“中国学习者英语语料库”中的ST6部分(英语专业高年级学生作文)。英语本族语语料库采用由英美大学生议论文组成的“鲁汶本族语英语作文语料库”。检索工具采用WordSmith Tools 5.0。具体方法如下:从两个语料库中提取含有TAKE及其屈折变化形式的所有索引行;观察索引行,按照事先确定的TAKE语义及型式类别对其分类并进行人工标注⑤;对标注过的文本进行整理并保存,建立TAKE词汇型式数据库;检索数据库中各类型式的用法及意义,统计结果并进行解释。

研究问题包括:(1)中国英语学习者在写作中使用的虚化词TAKE的词汇型式与本族语者相比在类别分布上有无明显差异?造成差异的原因是什么?(2)与本族语者相比,学习者使用虚化动词时表现出怎样的语义倾向?

4.结果与讨论

通过检索两个语料库,共得到以TAKE为节点的索引行805条。除去学习者语料库中无法判断型式类别的21行外,共得到784条有效索引行。通过建立词汇型式数据库并对数据库进行统计与检索,我们对学习者与本族语者在使用TAKE词汇型式时表现出来的特征进行了概括,发现二者在该词词汇型式使用上的异同,下面我们对此进行详细讨论。

4.1 总体特征

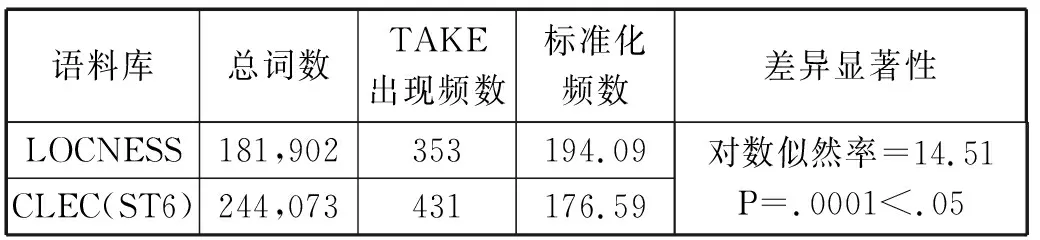

表2是TAKE在本族语者语料库及学习者语料库中出现频数的总体统计信息。LOCNESS语料库的库容为181,902词次,CLEC(ST6)的库容为244,073词次。由于两个语料库大小不一,为了提高TAKE出现频数的可比性,我们把TAKE在各语义类中分布的频数及语料库中出现的总频数都转化成了标准化频数,即每十万词中出现的频数。下文中如没有特别说明,所有统计及讨论用到的频数均为标准化频数。

表2 TAKE在两个语料库中出现的总频数

通过表2我们发现,从总体趋势上看,在英语写作中,学习者使用的TAKE总数要比本族语者少(176.59<194.06)。为了进一步检验二者是否存在显著性差异,我们使用对数似然率及卡方统计工具(Log-likelihood and Chi-square Calculator 1.0)进行检验。结果表明,学习者与本族语者在TAKE的使用上存在着显著性差异(P=.0001<.05)。这一结果与国内其他有关学习者词汇习得的研究结果相吻合,即学习者在中介语的使用上存在与本族语者不一致的情况。尽管本研究所选对象属于高级英语学习者,但其词汇水平远远没有达到本族语者水平,仍处于发展中的中介语阶段。在具体的语言使用过程中,他们往往依赖于某些常用词汇及词汇的某些常用型式,而对常用词汇的特殊用法或者非常用词还不够熟悉,从而造成词汇选取及词汇型式使用行为的不平衡。

图1是TAKE的词汇型式在学习者语料库与本族语语料库中的分布情况直观图。通过图1我们不难发现,从总体上来看,学习者在TAKE的词汇型式使用上表现出与本族语者大致趋同的倾向,在语义分布的类型及其使用的频数上,学习者都与本族语者较为接近。这是因为,作为高级英语学习者,英语专业高年级本科生在常用动词的词汇型式使用方面已经逐渐接近本族语者。

但从图中两条折线总体走势来看,我们发现表示学习者使用情况的折线起伏较大。这说明与本族语者的使用情况相比,学习者在TAKE的不同语义类的使用上离散程度较高,即不同型式语义类之间的差别较大。例如,在第3类即phrasal verbs的使用上,学习者使用频数远远高于本族语者。而在第7类即delexical uses的使用上,学习者使用的频数与本族语者相比则少了许多。类似的差异还表现在学习者对第8、9、10等其他语义类的使用上。造成这一差异有着多方面的原因,我们不能单纯从使用者的语言水平方面进行解释,因为表达不同的主题及语言使用者的文化背景,还有写作时潜在的读者对象以及教学的影响等,都有可能影响使用者对某一词汇型式的选择。下文中我们将对此问题进行探讨。

图1 TAKE词汇型式在两个语料库中分布情况直观图

4.2 具体特征

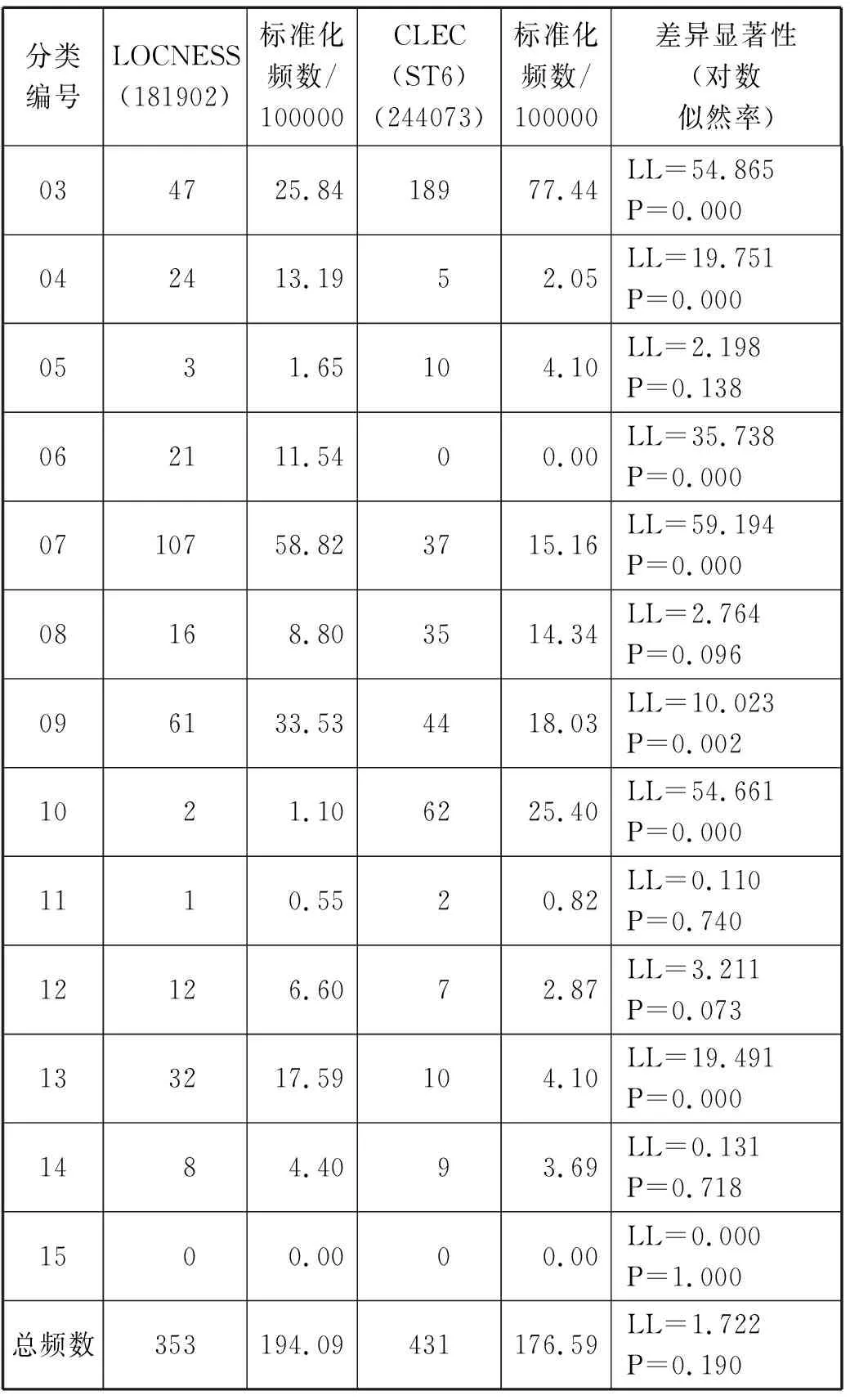

以上是我们通过语料库数据观察到的中国英语学习者在使用TAKE词汇型式时表现出的总体倾向及特征。那么,与本族语者相比,英语专业高年级学生写作时在使用具体不同语义类上有何特征?表3是TAKE词汇型式在学习者语料库与本族语者语料库中不同语义类中的频数分布情况统计。通过表3我们可以看出,与本族语者相比,学习者在使用TAKE词汇型式的不同语义类上表现出如下特征:

(1) 学习者较多使用以TAKE为中心的动词短语,即TAKE的phrasal verbs型式,且过多使用的倾向非常明显(77.44>25.84,P=0.000<0.05),超过TAKE词汇型式总频数的三分之一,远远高于本族语者。这说明学习者在进行英语写作时过多地依赖于以TAKE为中心构成的动词短语。通过检索学习者语料库我们发现,在使用TAKE为中心构成的动词短语时,学习者较多使用教材中常用的动词短语,如take care of,take the advantage of,take part in,take place等,而本族语者尽管也较多使用这些常见动词短语,但还大量使用了take over,take up,take in,take down,take on等其他动词短语。显然后者的语义变化更为复杂,对学习者来说也较难掌握。另外,由于take care of,take part in等短语在教材中多次出现,且语义指向相对较少,语义倾向趋向稳定,在不影响意义表达的情况下,学习者为了少犯语言错误会尽可能使用这些常用短语。

表3 TAKE词汇型式在两个语料库中分布情况

(续表)

(2) 与本族语者相比,学习者使用非词汇化型式较少。表3中的第7类是TAKE的非词汇化型式。非词汇化指词汇失去了自身的语义内容,其意义已经融入共现词项的意义之中,共现词项的意义较之该词更具有语义优势,这种语言现象在常用词的使用上表现尤为突出(卫乃兴2002)。表3数据显示,学习者在非词汇化型式的使用上要少于本族语者(15.16<58.82),二者存在显著性差异(对数似然率=59.194,P=0.000<0.05)。得出这样的结果我们并不感到意外,因为以往的词汇习得研究表明,语言中的非词汇化现象是影响二语或外语词汇学习的因素之一,在学习者的词汇习得过程中起着不同程度的干扰或阻碍作用(缪海燕、孙蓝2005)。为了进一步了解学习者的非词汇化型式的使用情况,我们观察该语义类的索引行,对比学习者和本族语者的使用情况。结果发现,学习者语料库中TAKE的非词汇化型式共出现37例,其中take measure,take action及take decision三个动词短语出现了29次,约占非词汇化型式总频数的80%。而本族语者在使用该词的非词汇化型式时,具体的词项组合变化较为灵活多样。在出现的107个非词汇化型式中,不同的具体动词短语多达二十多个。这可能由于作文主题不同,学习者与本族语者在词汇选择上有所差异。但我们不能否认,相对于本族语者来说,有限的词汇运用能力制约了学习者在写作时进行词汇选择的多样性。

(3) 学习者在进行英语写作时高度依赖常用的TAKE固定型式(如take off,turn on等),而较少使用另外一些词汇型式。从表3我们可以看出,学习者过多地使用表示例举的词汇型式(见表3第10类:25.40>1.10),且过多使用的倾向非常明显(对数似然率=54.661,P=0.000)。同时我们还发现,学习者在表示花费(时间、金钱及空间等)和运动方向的型式使用上,表现出明显的使用不足的倾向(第4类:2.05<13.19;第6类:0<11.54),学习者与本族语者在以上两类词汇型式的使用频率上均表现出显著性差异(第4类与第6类P值均为0.00,小于临界值0.05)。通过观察索引行我们发现,在使用表示列举的词汇型式时,学习者大多使用take...as (an) example(s)这一短语。而在使用表示花费的词汇型式时,本族语者利用TAKE表达了花费时间、金钱及空间等意义,而学习者只用了花费时间这一意义型式。在使用表示运动方向的词汇型式时,本族语者每十万词使用了11.54个,而学习者则没有使用该型式。从以上分析我们可以看出,在TAKE的某些词汇型式的使用上,学习者与本族语者之间的差异达到了较高的显著水平。那么,是什么原因造成了这些差异呢?我们认为主要有两个方面的原因:首先是教学引导。在日常教学活动中,为了有效提高学生英语写作水平,教师会有意识地引导学生使用教材中常用短语,以帮助学生准确表达自己的思想,在考试中取得好的成绩;其次是写作模式。CLEC(ST6)的语料部分是学生的考试作文,体裁为议论文,而中国学生议论文写作最主要的模式就是提出观点、从不同方面论证观点以及举例说明。在进行举例说明时,表示列举的词汇型式自然就成了学习者的首选;最后是写作题材的影响。本族语语料与学习者语料尽管体裁上都属于议论文,但写作题材却不尽相同。本族语作者在选材方面可选择的范围更为广泛。

5.结语

本文对比分析了英语学习者与本族语者的TAKE词汇型式的使用情况。从总体上来看,学习者在使用TAKE的词汇型式上表现出与本族语者大致相同的倾向,词汇型式的语义分布与本族语者也较为相似。但在具体词汇型式的使用上,例如动词短语型式、非词汇化型式以及其他非常用词汇型式的使用上,学习者与本族语者相比存在显著性差异。这说明中国英语学习者在虚化动词词汇型式使用方面还存在明显的缺失与不足。产生这些问题的原因可能是由于我们在平时的英语词汇教学中没有充分重视词汇与词汇型式、词汇型式与意义之间的密切关系。因此我们建议,在今后的词汇教学中,教师应该充分利用现有语料库资源,把虚化动词以及其他常用动词的词汇型式,包括这些型式的语义特征、搭配倾向等作为教学的重点,在教学过程中加以强调,以便引导学生关注词汇型式的存在及重要性,从而促进和提高他们的词汇学习效率。

限于研究条件及水平,本研究还存在一些不足,有待于在今后的研究中进一步改进。

附注:

① “轻动词”(light verbs)本来是句法学上的一个术语,但近年来语言学的其他领域也开始关注非词汇化现象,出现了“虚化动词”(delexicalized verb)这一概念。为了与句法学上的轻动词区别开,本文采用虚化动词这一说法。

② 在Gouverneur(2008)的研究中,对TAKE一词的意义及型式共分为9类。但笔者通过观察BNC语料库及查阅相关词典,发现TAKE除了以上9种意义之外,还有其他意义和用法,所以又做了补充,共列出15类。

③ 为了确保人工标注的准确性,笔者在对索引行进行标注时,由另外一位教师对相同语料同时进行标注。结果显示,除了学习者语料库中少数特例无法判断外,二者标注结果高度一致。无法判断的例子视为无效,在统计时已删除。另外,先导研究证实了事先确定的TAKE语义及使用型式框架能够基本涵盖该词的用法。后来在人工标注的过程中,发现极个别用法不能涵盖其中,随即对框架又做了局部调整。

④ 对数似然率及卡方统计工具由梁茂成教授开发。下载地址http:∥www.fleric.org.cn/pub/LLX2.exe.

⑤ 此类指TAKE的非词汇化用法,与我们所说的虚化动词中的delexicalized含义有所不同。后者的意义更为广泛,除了包含非词汇化外,还包含phrasal verbs等其他多种型式和用法。

Biber, D., S.Johansson, G.Leech, S.Conrad & E.Finegan.1999.TheLongmanGrammarofSpokenandWrittenEnglish[M].London: Longman.

Chomsky, N.1995.TheMinimalistProgram[M].Cambridge, Mass.: The MIT Press.

Firth, J.1957.PapersinLinguistics1934-1951 [M].Oxford: Oxford University Press.

Francis, G., S.Hunston & E.Manning.1996.CollinsCOBUILDGrammarPatterns1:Verbs[M].London: Harper Collins.

Francis, G., S.Hunston & E.Manning.1998.CollinsCOBUILDGrammarPatterns2:NounsandAdjectives[M].London: Harper Collins.

Gouverneur, C.2008.The phraseological patterns of high-frequency verbs in advanced English for general purposes: A corpus-driven approach to EFL textbook analysis [A].In F.Meunier & S.Granger (eds.).PhraseologyinForeignLanguageLearningandTeaching[C].Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.223-243.

Grimshaw, J.& A.Mester.1988.Light verbs and theta-marking [J].LinguisticInquiry19(2): 205-232.

Hale, K.& J.Keyser.1993.On argument structure and the lexical expression of syntactic relation [A].In K.Hale & J.Keyser (eds.).TheRiewfromBuilding20:AFestschriftforSylkainBromberger[C].Cambridge, MA: MIT Press.53-109.

Hornby, A.1954.AGuidetoPatternsandUsageinEnglish[M].London: Oxford University Press.

Hunston, S.& G.Francis.2000.PatternGrammar:ACorpus-DrivenApproachtotheLexicalGrammarofEnglish[M].Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company

Jesperson, O.1954.AModernEnglishGrammar[M].New York: Barnes and Noble.

Larson, R.1988.On the double object construction [J].LinguisticInquiry19(3):335-391.

Nattinger, J.& J.DeCarrico.1992.LexicalPhrasesandLanguageTeaching[M].Oxford: Oxford University Press.

Pawley, A.& H.Syder.1983.Two puzzles for linguistic theory: Native-like selection and native-like fluency [A].In J.Richards & R.Schimidt (eds.).LanguageandCommunication[C].New York: Longman.191-226.

Renouf, A.1992.What do you think of that: A pilot study of the phraseology of the core words of English [A].In G.Leitner (ed.).NewDirectionsinEnglishLanguageCorpora:Methodology,Results,SoftwareDevelopments[C].Berlin: Mouton de Gruyter.301-317.

Scott, M.2008.WordSmithTools[M].Oxford: Oxford University Press.

Sinclair, J.1987.(ed.).LookingUp:AnAccountoftheCOMUILDProjectinLexicalComputing[C].London: Collins ELT.

Sinclair, J.1991.Corpus,Concordance,Collocation[M].Oxford: Oxford University Press.

Stubbs, M.2002.Two quantitative methods of studying phraseology in English [J].InternationalJournalofCorpusLinguistics(2): 215-244.

Wray, A.2000.Formulaic sequences in second language teaching: Principle and practice [J].AppliedLinguistics(4): 463-489.

黄锦章.2004.轻动词假设和汉语句法研究[J].汉语学习(6):11-16.

梁茂成.2008.中国大学生英语笔语中的情态序列研究[J].外语教学与研究(1):51-58.

梁茂成、李文中、许家金.2010.语料库应用教程[M].北京:外语教学与研究出版社.

缪海燕、孙蓝.2005.非词汇化高频动词搭配的组块效应:一项基于语料库的研究[J].解放军外国语学院学报(3):40-44.

濮建忠.2003.英语词汇教学中的类联接、搭配及词块[J].外语教学与研究(6):438-445.

卫乃兴.2002.基于语料库和语料库驱动的词语搭配研究[J].当代语言学(2):101-114.

赵晓临.2010.基于语料库的词汇型式研究[J].外语电化教学(4):27-31.