甘泉线铁路采空区路基地基处理方案的探讨

张雪东 丁海军

(1.中交铁道勘察设计院有限公司,北京 100088;2.中交水运规划设计院有限公司,北京 100007)

1 工程地质及水文地质条件

甘泉线铁路DK63+850.00~DK63+977.40段采空区路基位于乌拉特山北坡的低山区,地势陡峻,属丘陵区,地形起伏较大,山间沟谷深切,“V”字形沟谷发育,沟床狭窄,大部分地段基岩裸露,植被稀少。该段沟谷为季节性河流,暴雨过后有径流,平时无水。基岩裂隙水埋藏较深,勘察期间未见出露。地震动峰值加速度0.2g,土壤最大冻结深度1.97 m。

地层自上而下依次为:粉土,黄褐色,中密,潮湿,层厚0.0~5.0 m,分布于各冲沟岸坎边及缓丘地带,Ⅱ级普通土,σ0=120 kPa;片麻岩,青灰、灰绿色、棕褐色,变粒结构,块状构造;强风化层厚20.0~30.0 m,Ⅳ级软石,σ0=600 kPa;弱风化Ⅴ级次坚石,σ0=1 200 kPa。

地质调查时,发现该段范围分布有多处洞穴,主要为开采云母矿,洞穴多为个体非法开采。为查清采空区分布的具体情况,采用以超高密度电法为主、地震映像法为辅的综合物探法对该段进行勘探。

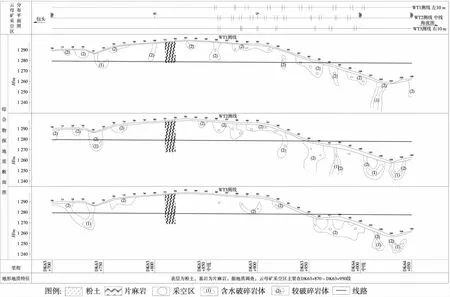

沿线路方向布置WT1、WT2和WT3三条测线,位于左10 m、中线和右10 m位置。测线布设见图1。

物探资料成果表明(见图1):云母矿采空区规模小,埋深浅,无规律,停采后均无回填。空洞直径一般为2~3 m(个别达5 m),埋深一般为10 m左右(个别深度在15 m左右),为人工采掘云母矿留下的坑道,以竖井或斜井通往地面。

结合线路路肩设计高程,路堑开挖后大部分空洞将被挖除。DK63+850.00~DK63+925.00段洞穴主要分布在路肩以上,路肩以下无洞穴分布。DK63+925.00~DK63+977.40段洞穴主要分布在路肩以下。

2 采空区稳定性评价

甘泉线铁路DK63+850.00~DK63+977.40段采空区属小型采空区。小型采空区一般变形的延续时间长,成为长期隐患,宜尽可能绕避,若线路必须通过时,对埋深小于40 m、宽度大于2 m的坑道必须进行处理。结合本段工程地质、水文地质条件,根据《铁路工程不良地质勘察规范》、《铁路工程地质手册》、《铁路工程设计技术手册》、《铁路特殊路基设计规范》介绍的有关小窑采空区稳定性计算公式以及经验数值,综合判定:该段采空区埋深较浅,稳定性较差,属可能塌陷区,必须进行处理。

图1 物探布线平面及成果纵断面

3 地基处理方案设计

3.1 DK63+850.00~DK63+920.00段处理方案

DK63+850.00~DK63+925.00段采空区洞穴主要分布在路肩以上,路肩以下无洞穴分布。路堑开挖后,采空区空洞主要出露于路堑边坡处,处理方案较为简单,采用回填浆砌片石处理方案即可。

3.2 DK63+920.00~DK63+977.40段处理方案

DK63+925.00~DK63+977.40段采空区洞穴主要分布在路肩以下,为确保路基的安全与稳定,对DK63+920.00~DK63+977.40段采用全充填压力注浆法对地基进行加固处理。在地表钻孔,通过注浆泵、注浆管将浆液注入采空区及其上覆岩体裂隙内,浆液经固化胶结岩层裂隙带,同时采空区冒落物和浆液形成的结石体对上覆岩层形成支撑作用,从而保证路基稳定。

(1)注浆孔布置及说明

注浆孔的布置依据“动态设计,信息化施工”的原则,按“边探边灌,探灌结合”方式组织实施。

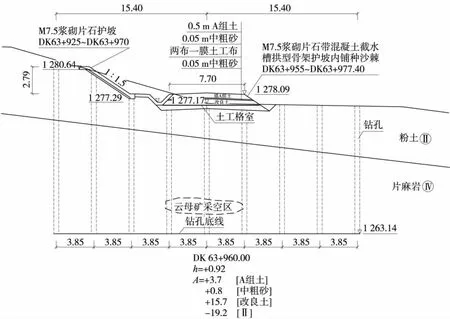

注浆孔的排距、间距,应根据采空区顶板强度、采出率、裂隙连通性以及线路情况等因素综合评判后确定。本段沿线路纵横向共布置钻孔143个,其中帷幕孔47个,先导勘探孔25个,其他注浆孔71个。注浆孔横向间距为3.85 m,纵向(线路方向)间距5.0 m,长方形布置。

采空区灌浆孔的设计深度:注浆孔钻至采空区底板以下3.0 m终孔,同时对于路堑地段路基面以下未发现采空区的地段,钻孔深度不小于路肩下10 m控制;灌浆孔灌注长度为第四系覆盖层以下至钻孔孔底范围。见图2及表1。

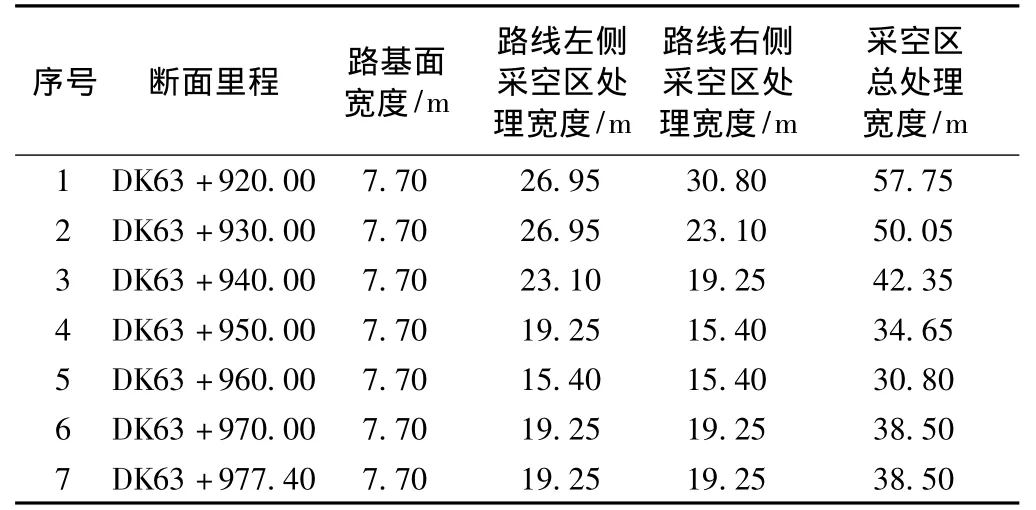

表1 地基加固宽度

首先进行先导勘探孔施工,探查采矿空洞的分布特征(边界、大小、埋深及充填物等),结合现有地质物探采空区报告,绘制采空区分布平面图及分布立面图,然后交地质专业填绘,按照《铁路工程不良地质勘察规程》(TB10027—2001)相关技术要求提交成果,如矿层回采率、采空区坍塌程度等参数,最后交路基专业。由路基专业根据上述资料确认是否需要调整注浆加固范围,增补注浆孔等参数,待路基专业同意后方可施工。按如下顺序施工:先施工帷幕注浆孔,然后依次为一序孔、二序孔及三序孔。施工时遵循如下原则:由路基面两侧向中心施工,由低处往高处施工,局部注浆孔可根据现场实际情况酌情调整,并通知设计单位。

当注浆孔位置与桥台或其他构筑物有冲突时,可适当调整注浆孔位置,但原则上不应大于1 m,否则应通知设计单位采取变更设计予以解决。

(2)浆液配合比设计及注浆压力

注浆浆液为水泥粉煤灰浆,其水灰比为1∶0.8~1∶1.2。采空区治理范围内最外一排孔为帷幕孔。先注帷幕孔,帷幕孔浆液材料选用水泥粉煤灰浆,并在浆液中掺加水泥重量2%的速凝剂,使注入采空区的浆液尽快凝固,以形成帷幕,防止浆液流失,粉煤灰最大掺量为水泥重量的30%。

在正式施工前,应按施工时使用的水泥和粉煤灰,在试验室做浆液配合比试验,试验内容包括浆液在不同配比下每立方米浆液中干料含量、浆液比重、初凝时间、终凝时间、结石率和试块无侧限抗压强度等。采空区堆积物松散或存在空洞,注浆过程中采用较稠的浆液或利用砂浆灌注。

注浆方法采用一次全灌注施工方式,注浆压力为0.2~0.5 MPa,空洞及采空区初期可采用自流注浆。

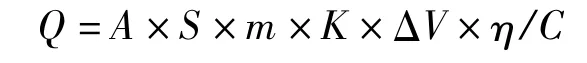

(3)注浆量计算

注浆量计算公式设计结石率 C按75%计算,裂隙填充率 η按75%,损耗系数采用A=1.25,m为采空云母矿层厚,K为矿层回采率,取0.35,S为采空区治理面积,ΔV为采空区剩余空隙率,取0.8。

经计算,总注浆量Q=2 874 m3。

图2 注浆孔横断面布置(单位:m)

4 施工工艺及技术

4.1 注浆工艺流程

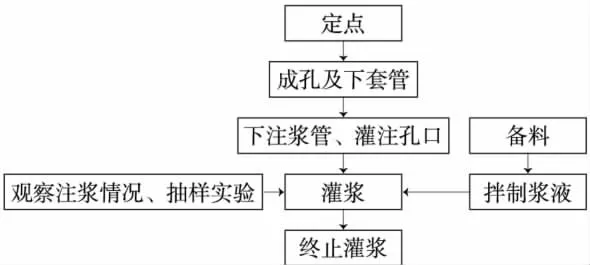

注浆施工工艺流程见图3。

图3 注浆施工工艺流程

4.2 钻孔成孔及技术要求

注浆孔应用全仪器法实地测量放样,钻孔实际位置原则上不应超过设计位置1.0 m。

用φ127 mm钻头开孔,钻至完整基岩1 m后,下入φ127 mm套管护壁,然后变径为φ91 mm。用φ89 mm钻头,钻至采空区中的塌陷冒落带底板或煤层底板以下3 m终孔。成孔过程中应对瓦斯等有害气体进行监测并采取相应的防护措施。即在钻孔时应监测瓦斯气体含量,遇到瓦斯气体含量较高时应采用三通管将瓦斯气体引至顺风一侧,当监测到其他有害气体时应采取适当措施引排。钻探及注浆过程中,严禁采用爆破及明火与孔口接触。

钻孔成孔技术要求:设计注浆孔的20%为全取芯孔,取芯孔于采空区上部覆岩部位岩芯采取率>60%,采空塌陷区部位岩芯采取率>30%;做好钻探原始记录和岩芯编录工作;钻孔施工过程中,如发现漏水、掉钻、埋钻等现象要详细记录其深度、层位和耗水量。

4.3 灌注孔口管或设置止浆器

当钻孔完成检测合格后,将一端带有φ120~130 mm法兰盘的φ50 mm注浆管下入孔内变径处,孔内投入20 cm厚砾石,以堵塞大的缝隙。之后投入30 cm厚黏土,防止浆液大量渗漏,然后灌入水灰比为1∶1.5~1∶2.0的稠水泥浆,灌注要求达到注浆过程中浆液不会从注浆孔壁四周溢出。水泥浆液中加入水泥重量2%的速凝剂,快速将注浆管与孔壁固结。也可采用止浆器等措施止浆,具体措施可由施工单位根据现场实际条件并结合其以往施工经验确定。

4.4 注浆及技术参数

(1)注浆

按采空区的倾斜方向,先施工采空区底板高程较低位置的注浆孔及构造物工点处的注浆孔,再沿倾斜方向由低向高、由边部向中心展开施工。

注浆方法采用一次全灌注施工方式,注浆压力为0.2~0.5 MPa,空洞及采空区初期可采用自流注浆。

(2)单孔注浆结束标准

当注浆达到下列标准之一时,注浆结束:①注浆空口压力由小到大,逐渐上升到0.4 MPa左右,10 min持续注浆量不大于5 L/min;②注浆钻孔基岩完整,或多次注浆,空口压力超过1.5 MPa;③冒浆点已出注浆范围外3~5 m;④单孔注浆量达到平均注浆量的1.5~2.0倍,且吸浆量明显减少。

当达不到上述标准时,应清孔再次注浆。

5 质量检测及监测

采空区治理工程具有隐蔽性和复杂性,必须加强对治理工程质量进行施工中质量检测和最终质量效果检测,同时加强对路基沉降变形监测。

5.1 采空区施工中质量检测

采空区施工中质量检测共分钻探、注浆两大类,其中钻探包括孔位、孔深、斜孔、止浆效果和岩芯采取率。注浆包括:注浆原材料、浆液配比、浆液性能指标、注浆泵流量、注浆过程中压力变化、注浆结束标准和注浆量检测。

5.2 采空区处理后最终质量检测

(1)检测方法

采空区注浆过程中和结束后,必须对处理工程质量进行检测。检测手段主要采用钻探、物探和地表沉降观测。在采空区处理范围内主要工程结构部位或可能存在工程隐患的部位布置检查孔。要严格控制取芯质量,以便观察充填情况及计算充填比率,对充填物进行饱和抗压强度试验。

(2)检测标准

结石体无侧限抗压强度≥1.0 MPa,孔内受注层物探剪切波速≥160 m/s。

(3)检测频率

钻探:应在采空区治理工程竣工6个月后,采用钻孔检测采空区注浆工程质量,按施工注浆孔的2%布置检测孔(同时也不少于3个),位置宜布置在可能存在问题的地段。检测孔深度等同注浆深度,孔径采用φ108 mm,钻孔施工工艺与注浆孔施工工艺相同,钻孔的取芯率要到达到80%,通过孔内取芯直接观察采空区的浆液充填情况,并对所提取冒落带岩芯作无侧限抗压强度测试。

物探:对治理前后的采空区采用测定波速对比的方法检验注浆质量,按施工注浆孔的2%(同时也不少于3个)布置检测孔(利用钻探检查孔2%,共计4%)。

结合钻探、物探,作出综合评价,最终确定质量是否合格,是否需要补充灌浆。

5.3 沉降变形监测

于 DK63+920、DK63+940、DK63+960、DK63+977.40设置观测断面,每个观测断面在两侧路肩各设一个观测桩,在两侧路堑堑顶外1.0~2.0 m及10~20 m处各设一个观测桩,观测桩采用方形C15钢筋混凝土预制,断面尺寸为15 cm×15 cm,长度不小于1.5 m,并在桩头埋设半圆形钢耐磨测头。观测桩埋设深度不小于1.4 m,桩顶露出地表不大于10 cm。埋设方法采用挖坑至埋设深度,将预制边桩放入孔内,桩周用C15混凝土灌注,确保桩稳定。

观测精度采用Ⅳ等水准要求,观测仪器采用自动安平电子水准仪并配备专用的水准尺。在实际测量过程中,根据现场情况,采用闭合水准路线或附合水准路线。

观测时间及频率:观测期为采空区治理施工前1个月至施工结束后12个月,施工前1个月至施工后3个月每周观测1次,其后每月观测1次。

观测任务由建设单位安排,观测数据及时整理,提供给建设单位和设计单位。

6 结束语

结合甘泉线铁路DK63+850.00~DK63+925.00和DK63+925.00~DK63+977.40段内洞穴分布的大小及埋深情况,有针对性的提出治理方案。尤其对DK63+920.00~DK63+977.40段采空区路基地基所采用的全充填压力注浆法加固措施进行了详细设计,对其施工工艺、质量检测及沉降监测等进行了细致论述。结果表明,对采空区采用合理的治理方案设计,加上严格的施工质量控制,能够确保路基基底安全和稳定,有效预防路基失稳、下沉、塌陷等病害。

[1]刘 俐.浅谈铁路工程采空区的注浆治理[J].科协论坛,2008(12):26-27

[2]铁道部第一勘测设计院.铁路工程设计技术手册·路基(修订版)[M].北京:中国铁道出版社,1995:230-237

[3]李世杰.磁东铁路大协站采空区路基下沉治理技术[J].路基工程,2010(3):246-248

[4]李星虎.太中银铁路马家沟岔特大桥采空区注浆施工技术[J].科技情报开发与经济,2010(15):195-198

[5]TB 10035—2006 铁路特殊路基设计规范[S]

[6]刘 茂,魏 安,邱恩喜.铁路专用线大型采空区注浆治理及工后变形计算[J].四川建筑,2007,27(3):89-90

[7]魏 放,魏义亮.东露天铁路专线采空区治理对策研究[J].科技情报开发与经济,2007,17(17):163-164

[8]孟 伟,文江泉,赵 文.龙山电厂专线采空区注浆效果检测方法评析[J].路基工程,2007(6):74-76

[9]TB 10012—2007 铁路工程地质勘察规范[S]

[10]TB 10027—2001 铁路不良地质勘察规程[S]