生产性服务业发展对珠三角制造业竞争力的影响

喻美辞

(华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642)

生产性服务又称生产者服务,是与直接满足最终需求的消费者服务相对应的,为其他商品和服务的生产者用做中间投入的服务[1]。随着经济发展和市场容量不断扩大,社会分工和专业化程度不断加深,生产性服务业与制造业的关系正在变得越来越密切,制造业发展已经呈现出高度的“服务化”新趋向。生产性服务作为一种软性生产资料越来越多地进入生产领域,将会对制造业的经济效率和竞争力产生重要影响。

改革开放以来,珠三角地区以其发达的制造业,成就了举世瞩目的“中国制造”。然而,当前珠三角制造业面临着诸多的问题,如制造业以产业链末端环节的劳动密集型行业为主,自主品牌少,技术含量低;产业结构趋同使企业通过扩大生产规模来降低成本,从而导致生产过剩和竞相降价,无法形成核心竞争力;等等。要提高珠三角制造业的效率和竞争力,单纯在生产规模和成本上做文章的潜力已经非常小。通过发展生产性服务业,提升珠三角地区制造业的竞争力,这不仅是珠三角制造业在动态发展中逐步改善要素投入结构、跳出“比较优势”陷阱、攀升全球价值链的关键问题,也是实现“现代服务业和先进制造业双轮驱动”,落实珠江三角洲地区改革发展纲要的具体举措。

一、相关研究文献评述

随着生产性服务作为中间投入越来越多地进入生产领域,生产性服务业与制造业的互动发展关系以及生产性服务业对制造业升级的重要作用引起了经济学家们的关注。从已有的国内外研究成果来看,关于两者的关系,理论界基本上形成了一种共识,即生产性服务业与制造业在总体上表现出相互作用、彼此依赖、共同发展的关系。Markusen[2]从分工的角度研究认为,生产性服务作为中间投入有利于制造业生产过程的重组和专业化分工的深化。Kakaomerlioglu and Carlsson[3]从供给主导的角度研究认为,发达的生产性服务业是提高制造业效率和竞争力的基础。Guerrieri and Meliciani[4]从引致需求的角度研究指出,制造业对生产性服务的密集使用是生产性服务业发展并提升国际竞争力的前提和基础,因此生产性服务业发展是制造业扩张引致的服务需求带来的。陈宪和黄建锋[5]、路红艳[6]则从产业互动的角度分析指出,生产性服务业作为知识、技术密集型行业对提升制造业效率、促进制造业升级具有重要作用,而生产性服务业的发展也要依赖于制造业在需求层面的支撑作用。

目前,已有一些实证研究检验了生产性服务业与制造业之间的互动关系。从国外研究成果来看,Arnold,Javorcik and Mattoo[7],Arnold,Mattoo and Narciso[8],Wolfmayr[9]等运用行业或企业水平的投入产出数据建立面板数据模型,实证研究发现,无论是发达国家还是发展中国家,生产性服务业的发展对于制造业的升级、全要素生产率的提高和竞争力的提升都具有促进作用。从国内研究成果来看,大部分学者是从生产性服务业与制造业互动的角度进行实证研究。顾乃华等[10]基于地区面板数据,实证分析了中国转型时期生产性服务业的发展对制造业竞争力的提升作用。江静等[11]基于地区和行业面板数据,实证分析了中国生产性服务业的发展对制造业效率的提升作用。也有部分学者运用投入产出分析法实证检验了中国生产性服务业与制造业之间的互动关系。如高传胜[12]运用投入产出数据研究了中国生产者服务业对制造业升级的支撑作用,曹毅等[13]运用天津市投入产出数据分析了天津生产性服务业与制造业的产业关联。他们研究的一致结论是,发展生产性服务业有利于制造业的转型和升级。

本文基于产业互动的视角,运用珠三角9个城市和制造业29个行业的面板数据,实证分析珠三角地区生产性服务业的发展对该地区制造业竞争力的影响。

二、珠三角生产性服务业及制造业竞争力现状

(一)珠三角生产性服务业发展现状

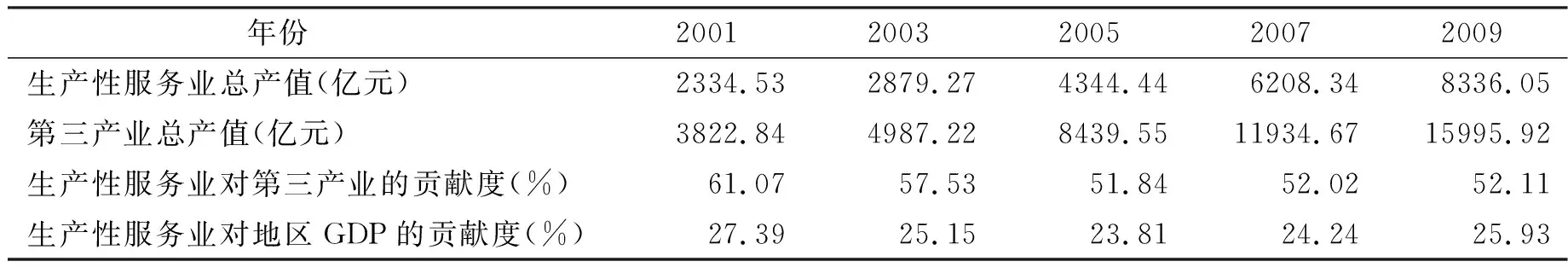

“十五”规划以来,珠三角服务业保持较快的发展势头,产业规模不断扩大,产业结构继续优化,在国民经济发展过程中发挥着越来越重要的作用(见表1)。从生产性服务业总产值来看,2001—2009年间,珠三角地区生产性服务业发展显著,增长速度较快。生产性服务业总产值从2001年的2335.53亿元增长到2009年的8336.05亿元,年均增长速度达到16.78%。从生产性服务业的内部结构来看,交通运输仓储和邮政业、批发零售业等传统生产性服务业仍然是珠三角地区服务业发展的主力军,但是金融保险业、信息传输计算机服务和软件业、科学研究和综合技术服务业等现代生产性服务业的比重有所提升。从生产性服务业的产业贡献度来看,2001—2009年间,珠三角生产性服务业对第三产业的贡献度一直保持在50%以上,对GDP的贡献也一直保持在23%以上的较高水平。信息服务业中涌现出高营业收入的网络服务提供商,如网易、腾讯、迅雷等,对珠三角地区GDP增长作出了重大贡献。

表1 珠三角生产性服务业总产值及产业贡献度

资料来源:作者根据历年《广东省统计年鉴》的相关数据整理得到。

注:考虑到《广东统计年鉴》历年服务业的统计口径不一致,在数据搜集上有一定的困难,本文选取交通运输仓储业,信息传输、计算机服务和软件业,批发零售业,金融保险业,和科学研究与综合技术服务业五个行业代表生产性服务业。

生产性服务业产业集聚不断增强。以广州市和深圳市为核心,珠三角地区的生产性服务业已出现集聚发展的良好态势。珠三角地区生产性服务业的发展取得不俗成绩的同时也存在一些问题,主要表现为:第一,生产性服务业质量不高。近年来,珠三角交通运输仓储服务业、邮政服务业和批发零售业占服务业总产值的比重约为36.2%,而信息、金融和科技服务等生产性服务业占服务业总产值的比重不到25%。现代物流、信息服务、会展商务服务、科技服务等现代服务业发展不充分,较之上海、北京仍有较大差距,制约了珠三角制造业向价值链高端延伸。第二,市场化程度不高。珠三角地区许多生产性服务业,如金融、保险、科研、教育、电信等,都存在市场准入限制和市场垄断现象。市场竞争不充分制约了服务效率和服务质量的提高。

(二)珠三角制造业竞争力测算

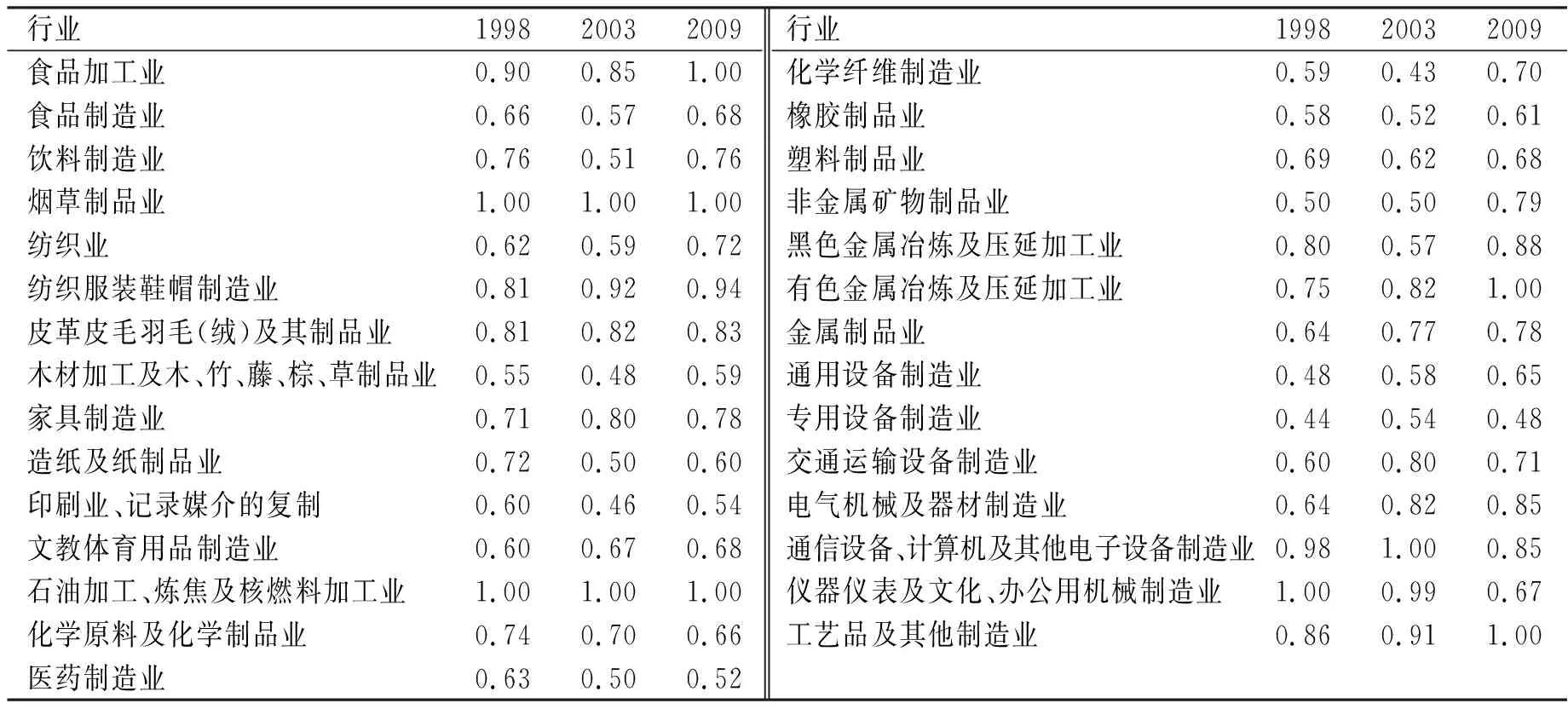

关于制造业竞争力的衡量,不同研究中所使用的指标有较大差异。经常使用的指标包括劳动生产率、产业利润率、市场份额、产出率、效率指数等。这些指标各有其优缺点,单一使用其中的一个指标只能测度出制造业竞争力的某一个方面,而不能反映整体[10]。本文尝试使用数据包络分析法(DEA),将产出率设定为产出,并结合劳动力、固定资产、流动资产等投入,构建一个能够反映珠三角地区制造业综合竞争力的指标。在假定规模经济不变的基础上,本文利用Onfront2.0软件计算出1998—2009年珠三角地区制造业的效率值,结果如表2所示。

1998—2009年间,珠三角地区制造业效率水平总体上呈缓慢上升之势[注]由于篇幅的限制,本文仅仅列出了1998年、2003年和2009年的制造业效率水平值。,但不同行业的效率水平呈现出较大差异。珠三角地区制造业效率较高的部门主要是初级产品部门,如食品加工业、烟草制品业、有色金属冶炼及压延加工业等。其次是劳动密集制造部门,如纺织服装鞋帽制造业、石油加工及炼焦业等。个别技术密集制造部门的效率水平也较高,如通信设备、计算机及其他电子设备制造业,大多技术密集制造部门的效率水平则普遍较低。这说明珠三角地区制造业的竞争优势主要依赖于高资源消耗和低成本的劳动力投入,对人力资本、技术资本和知识资本的依赖程度较低。珠三角制造业对资源和低劳动力成本的高度依赖,导致被长期锁定在产业链的低端,缺乏先进制造业的竞争优势。充分利用知识和技术密集型的生产性服务来提升竞争力是珠三角制造业发展的必然选择。

表2 1998—2009年珠三角制造业效率水平

资料来源:作者利用《广东统计年鉴》的相关数据和Onfront2.0软件计算得出。

(三)珠三角生产性服务业与制造业的互动程度

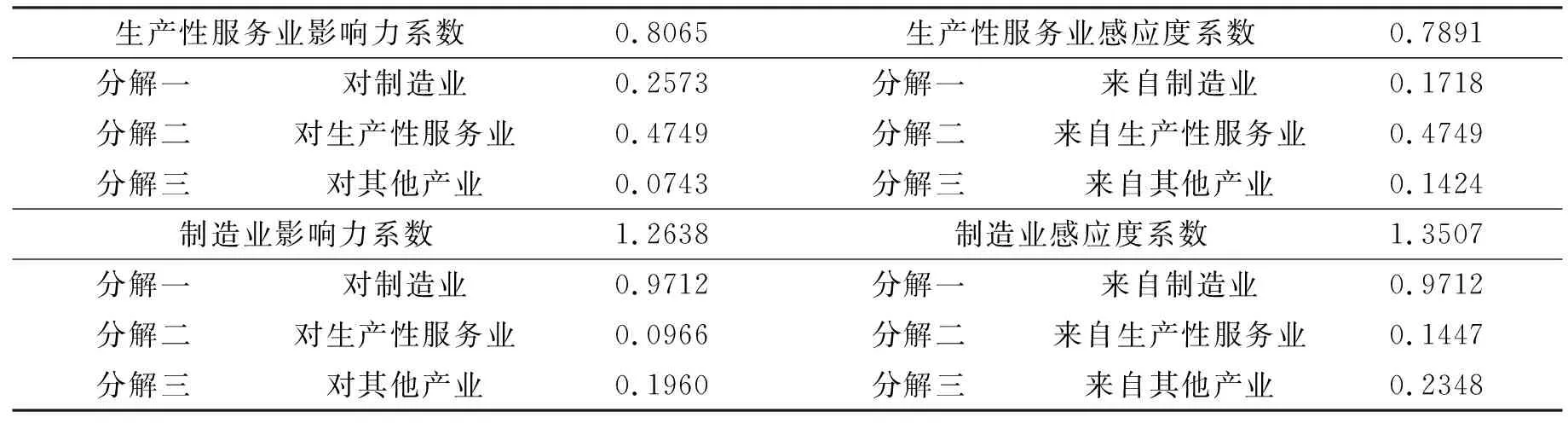

影响力系数和感应度系数是两个最能全面体现产业互动特征的分析工具[14]。影响力系数反映了某一产业部门最终需求增加一个单位时对各供应部门的需求波动程度。感应度系数表示如果各个部门都增加生产一个单位的最终产品时,某一产业部门受此感应而产生的需求影响程度。本文用这两个指标来分析珠三角地区生产性服务业之间的互动程度(见表3)[注]由于缺乏珠三角九个城市的投入产出数据,本文用《2007年广东省42部门基本投入产出表》计算出广东省生产性服务业与制造业的影响力系数和感应度系数。由于广东省的生产性服务业和制造业主要集中在珠三角地区,广东省生产性服务业与制造业之间的互动程度可以在一定程度上代表珠三角地区的产业互动程度。。

表3 生产性服务业与制造业影响力系数和感应度系数及其分解

资料来源:根据《2007年广东省42部门基本投入产出表》计算而得。

注:根据投入产出表,这里生产性服务业包括交通运输及仓储业,邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,金融保险业,房地产业,租赁和商务服务业,研究与试验发展业,综合技术服务业。

由表3我们发现:从总体来看,以生产性服务业为参照系,制造业的影响力系数和感应度系数都大于1,以制造业为参照系,生产性服务业的影响力系数和感应度系数都小于1,这说明制造业对珠三角地区经济增长的辐射和拉动作用更强。从系数的分解来看,一方面,生产性服务业对制造业的影响力系数和感应度系数均大于制造业对生产性服务业的影响力和感应度系数,这说明生产性服务业对制造业的波及效应和需求引力作用要大于制造业对生产性服务业的波及效应和需求引力作用。这从数据上验证了珠三角地区生产性服务业对制造业发展的重要作用。另一方面,生产性服务业自身的累积作用较强,从波及和需求引力作用来看,产业自身的作用程度达到了59.53%;制造业自身的累积作用更强,达到了74.29%。这说明在影响产业发展的因素中,产业自身的作用占主导地位,生产性服务业对制造业的辐射、拉动作用以及制造业对生产性服务业发展的需求引力作用均有待于进一步增强。总之,从产业的影响力系数和感应度系数及其分解指标来看,珠三角地区生产性服务业与制造业之间已经形成一定的互动关系,且这种互动关系还有进一步增强的空间。

三、生产性服务业提升制造业竞争力的作用效应

1.提高人力资本和知识资本密集度。生产性服务中包含有大量的人力资本、技术资本和知识资本,其对制造业的投入使得制造业产出中包含有更多的难以竞争和模仿以及持续创新的要素,是制造业获得新的比较优势的重要源泉。通过生产性服务,社会中日益专业化的知识资本和人力资本才得以释放出来,并源源不断地导入到商品的生产过程,从而提高生产效率和核心竞争力。

2.推动制造业产业链延伸。一般来说,在价值链中,能够决定产品异质化和国际竞争力的环节主要是上游的研发和下游的物流、金融、维修等生产性服务。从价值链构成来看,在制造业产品的附加值中,纯粹的制造环节所占的比重越来越低,而生产性服务所占比重越来越高,使得制造业利润出现了从中间加工制造环节向上下游服务环节转移的趋势。生产性服务活动作为中间投入要素,可以使原有的生产加工过程融入更多的技术、知识、信息要素,提高生产方式的集约化程度和技术知识密集度,有利于促进制造业向价值链的两端延伸。

3.降低制造成本和交易成本。一方面从专业化分工的角度来看,由于外部的生产性服务机构更加专业,竞争比较激烈,收费较低,制造业将内部的生产性服务部门转移出去,使用外部生产性服务有利于降低制造成本。另一方面从交易费用的角度来看,随着社会劳动分工的日益深化和专业化程度的提高,生产者之间所交换的商品数目和规模不断扩大,各种交易成本也将不断上升,因此需要中介机构提供生产性服务来帮助制造企业降低交易成本[15]。

4.培育产品差异化优势。差异化和低成本是塑造产业竞争力的两个最基本的来源,而生产性服务正是培育产品差异化优势的沃土。产品差异化优势可以来源于产品本身,也可以来源于其他方面。产品本身的差异可以通过横向和纵向两种方式来塑造。但无论是哪一种,都主要是由研究开发、设计等生产者服务和制造活动创造的。至于来源于其它方面的产品差异,则主要是由服务与营销组合造成的,比如产品策略、分销渠道、促销策略等。

5.生产性服务业集聚对制造业的辐射作用。随着工业化、城市化的进程不断加快,现代服务业集聚化发展成为大趋势。城市中现代生产性服务业的集中和机制,极大地降低了服务对象的交易成本,优化了企业的发展环境,并带动了城市周边地区制造业的发展。例如上海作为服务业高度发达的中心城市,其生产性服务业越发展,周边地区制造业也越能受益。在地理位置上最接近上海这个现代服务中心的苏南地区和浙江北部制造业的迅猛发展势头就是一个典型的例证。在珠三角地区,在地理位置上越接近于香港、深圳的地区,如广州、珠海、东莞等城市的制造业发展势头越猛。

四、珠三角生产性服务业提升制造业竞争力效应的实证检验

(一)地区层面的分析

1.计量模型、变量和数据。结合数据的可获得性和本文的分析要求,我们将模型的时序区间设定为1998—2009年,截面样本包括珠三角地区的广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆9个城市,构建面板数据模型如下:

lnProit=β0+βi+β1lnPsit+β2lnSkiit+β3lnCityit+β4lnFdiit+εit

(1)

其中,Proit是地区i在第t年的制造业竞争力变量,本文用制造业全员劳动生产率来衡量。Psit是地区i在第t年的生产性服务业增加值。Skiit是地区i在第t年的熟练劳动力人数,以各市大中型工业企业科学技术人员人数表示[注]由于缺少2009年珠三角九个城市的大中型工业企业科学技术人员人数的数据,我们用2008年的数据替代。。从理论上讲,劳动者的素质和技能水平对劳动生产率的提高具有促进作用。另外,本文还选取了两个控制变量:Cityit是地区i在第t年的城市化水平,用城镇就业人员占总就业人员的比重表示。从理论上讲,城市化水平的提高能够带来资金、人才和技术的集聚,有利于提升制造业的劳动生产率。Fdiit是地区i在第t年的FDI占GDP的比重,反映外资对制造业竞争力的影响,取决于外资企业对内资企业的溢出效应与竞争效应的比较。

考虑到数据的可获得性,本文选取交通运输仓储业,信息传输、计算机服务和软件业,批发零售业,金融保险业,和科学研究与综合技术服务业五个行业代表生产性服务业。本文的数据均来自历年《广东统计年鉴》。

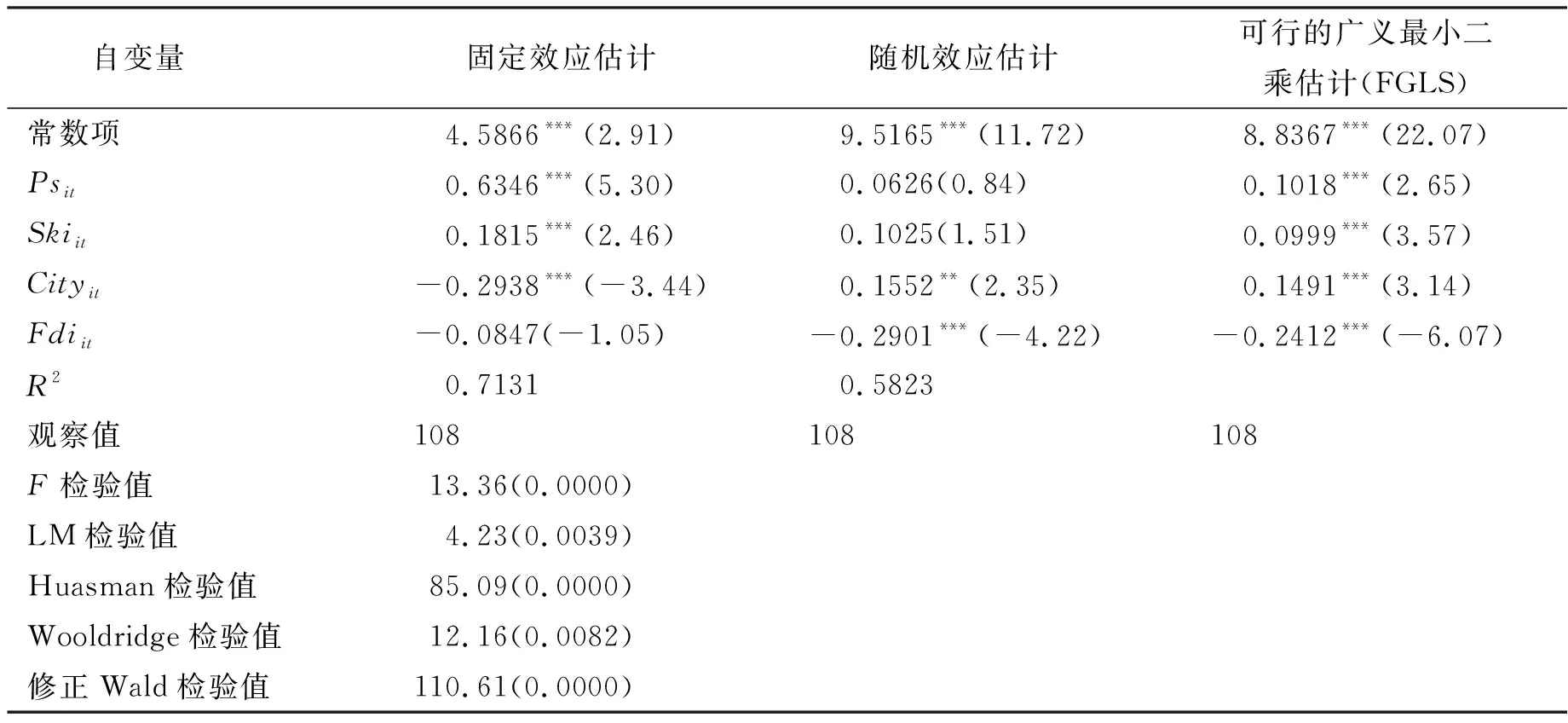

2.回归结果及分析。用面板数据建立的模型通常有三种,即混合回归模型、固定效应模型和随机效应模型。在固定效应模型与混合回归模型的选择上,我们通过构建F统计量来判断个体效应是否显著。在随机效应与混合回归模型的选择上,我们通过Breush and Pagan(1980)构建的LM统计量来考察是否存在个体随机效应。在固定效应模型与随机效应模型的选择上,我们通过Hausman检验来考察个体效应同解释变量之间的相关性。上述模型选择的前提是随机扰动项不存在自相关且同方差,若随机扰动项存在自相关且异方差,则上述在同方差假设下得到的估计量虽然仍然是无偏且一致的,但不具有效性。此时,我们用可行的广义最小二乘法(FGLS)对模型进行估计,以纠正组间的异方差和自相关。本文分别用固定效应估计、随机效应估计和FGLS对模型(1)进行估计,然后利用各种检验值对三种估计方法进行筛选,估计结果见表4。

固定效应模型估计中的F统计值表明,我们应在固定效应模型与混合回归模型之间选择固定效应模型。BP检验的LM值显示,我们应在随机效应模型与混合回归模型之间选择随机效应模型。Hausman检验结果表明,我们应接受固定效应模型的估计结果。然而,Wooldridge检验值和修正的Wald检验值表明,模型中的随机扰动项存在自相关和异方差。因此,我们应该选择FGLS估计结果。

表4 基于珠三角地区面板数据的估计结果

注:各变量的回归系数后面的括号内为t值;各项检验值后面的括号内为P值;***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。

FGLS估计结果表明,生产性服务业的发展对珠三角制造业的劳动生产率提升具有明显的正相关性,生产性服务业增加值每增长1个百分点,可带动珠三角地区制造业的劳动生产率提高0.1018个百分点。从理论上讲,随着珠三角地区生产性服务业的发展,生产性服务分工将会越来越细化,生产性服务的种类也会越来越多,其作为一种软性生产资料将越来越多地进入生产领域。生产性服务具有增加制造业的知识、技术和人力资本密集度的功能,是制造业实现产品差异化、提高产业附加值和竞争力的关键。我们的实证分析结果验证了以上理论推断。珠三角地区发达的制造业对生产性服务业的发展起到了很好的支撑作用,发达的生产性服务业反过来也促进了制造业的发展和升级。

熟练劳动力人数变量的回归系数显著为正,表明劳动者素质和技能的提高有利于提升制造业的劳动生产率,这也验证了我们的理论推断。城市化水平的提高带来了资金、技术和人才的集聚,对珠三角地区制造业竞争力的提升也起到了明显的促进作用。外商直接投资占地区GDP的比重与制造业劳动生产率的提高呈现显著的负相关关系,外资占GDP的比重每增长1个百分点,制造业效率反而下降0.2412个百分点。这说明珠三角地区的外资企业在人才、技术等方面对本土企业的溢出效应远低于竞争效应。

(二)行业层面的分析

1.计量模型、变量和数据。本文基于珠三角地区制造业29个细分行业1998—2009年的数据,构建面板数据模型如下:

lnProit=β0+βi+β1lnPst+β2lnCompit+β3lnStateit+εit

(1)

其中,Proit是珠三角地区制造业行业i在第t年的竞争力变量,本文用基于DEA分析法测算出的制造业效率值来衡量。Pst是珠三角地区第t年的生产性服务业增加值占地区GDP的比重,该变量没有下标i,表示对珠三角制造业所有细分行业都产生全局性影响。Compit和Stateit是两个控制变量,分别表示珠三角地区制造业行业i在第t年的企业数目和国有企业所占比重,分别反映了珠三角制造业的行业竞争程度和市场化程度。所有的数据均来自历年《广东统计年鉴》。

2.回归结果及分析。表5给出了行业面板数据的估计结果,分别列出了固定效应、随机效应和可行广义最小二乘三种模型的分析结果。表5中的相关检验值表明,我们应选择可行广义最小二乘估计(FGLS)结果。

FGLS估计结果表明,生产性服务业的发展与制造业生产效率的提升之间具有显著的正相关关系,这与前文基于珠三角9个城市的地区面板数据的估计结果完全一致。这进一步验证了我们的理论推断:生产性服务业有助于提升制造业竞争力。珠三角地区生产性服务业的技术、知识含量较高,资源消耗较低,产业集聚程度不断增强,并且已在较大程度上与制造业之间形成了良好的互动关系。发展生产性服务业,增加生产性服务对制造业的投入,可以增加制造业的人力资本和知识资本密集度,降低生产成本,培育产品差异化优势,发挥生产性服务业对制造业的辐射和波及作用。

表5 基于珠三角制造业行业面板数据的估计结果

注:各变量的回归系数后面的括号内为t值;各项检验值后面的括号内为P值;***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。

行业竞争程度变量的回归系数不显著,表明珠三角制造业的行业竞争程度的加剧与行业竞争力的提升之间没有明显的相关性。这正好反映了当前珠三角制造业发展面临的一大困境:产业结构趋同使企业通过扩大生产规模来降低成本,从而导致生产过剩和竞相降价,再通过价格战等粗放经营方式获取少量规模效率,无法形成核心竞争力。市场化程度变量的回归系数显著为负,表明国有企业比重的上升不利于制造业竞争力的提升,加快国有企业改革和市场化进程是珠三角制造业发展需突破的瓶颈之一。

五、结论及政策启示

随着生产性服务业的发展,生产性服务分工将越来越细化,生产性服务的种类也越来越多,其作为一种软性生产资料将越来越多地进入生产领域。生产性服务业的技术、知识含量较高,资源消耗较低,可以通过促进人力资本和知识资本深化、降低生产成本、培育产品差异化优势等途径提升制造业的效率和竞争力。本文运用1998—2009年珠三角地区9个城市以及29个制造业细分行业的面板数据,实证分析验证了珠三角地区生产性服务业的发展对制造业竞争力的这种积极效应。

现代制造业发展所依赖的科学技术、专有知识诀窍和人力资本主要来自生产性服务对其的中间投入,现代生产性服务业的发展对制造业国际竞争力的提升具有重要意义。目前,珠三角制造业对资源和低劳动力成本的高度依赖,导致被长期锁定在产业链的低端,缺乏先进制造业的竞争优势。充分利用人力资本、知识和技术密集型的生产性服务来提升竞争力是珠三角制造业发展的必然选择。今后,珠三角制造业的发展应注意如下几个方面的问题:第一,增加外部生产性服务对制造业的投入。目前,珠三角地区的生产性服务业相对比较发达,但是,产业规模小,层次较低,整体实力与北京、上海等城市相比还存在一定的差距,而且生产性服务业的高度垄断特性以及人力资本的缺乏,导致其竞争程度、专业化分工程度以及低端制造业对其需求都较低。这必然需要对生产性服务业进行体制改革,打破行业垄断,并加强国内教育培训与人才开发方面的配套,解决人力资本方面的瓶颈约束,加快珠三角地区生产性服务业的发展,以满足制造业对低成本、高效率的外部生产性服务的需求。第二,优化制造业产业结构,从需求层面支撑生产性服务业的发展,实现先进制造业与现代服务业的良性互动。第三,加快生产性服务业与制造业的融合。生产性服务业与制造业的融合,主要表现为两种形式:一种是产品与服务的融合,即制造业在销售产品的同时提供与该产品相配套的生产性服务;另一种是生产性服务作为中间投入要素,向制造业延伸,形成新型产业[注]当然,通过延伸产业链,促进生产性服务业与制造业的融合,需要满足两个基本条件:一是要有信息技术为载体;二是生产性服务业与制造业之间有较强的前向关联或后向关联。参见:路红艳《生产性服务业与制造业结构升级》,财贸经济,2009(9)。。第四,转变制造业的经济增长方式。珠三角制造业必须转变以往的高度依赖资源投入和低劳动力成本的增长方式,一方面要利用生产性服务,提升制造业的技术和知识密集度,另一方面要利用上游的研发和下游的物流、金融、售后等生产性服务培育产品的差异化优势。

参考文献:

[1] (加)H G格鲁伯,M A沃克.服务业的增长:原因与影响(中译本)[M].上海三联书店,1993.

[2] Markusen,James R.Trade in Produce Services and in Other Specialized Intermediate Inputs[J].American Economic Review,1989,(3):85-89.

[3] Kakaomerlioglu,Dllek Cetindamar,Bo Carlsson.Manufacturing in Decline? A Matter of Definition[J].Economics of Innovation and New Technology,1999,(8):175-196.

[4] GUERRIERI P,MELICIANI V.Technology and International Competivieness:The Interdependence between Manufacturing and Producer Services[J].Structural Change and Economic Dynamics,2005,(16):489-502.

[5] 陈 宪,黄建锋.分工、互动与融合:服务业与制造业关系研究的实证研究[J].中国软科学,2004,(10).

[6] 路红艳.生产性服务业与制造业结构升级基于产业互动、融合的视角[J].财贸经济,2009,(9).

[7] ARNOLD JENS M,JAVORCIK,BEATA S,MATTOO A.Does Services Liberalization Benefit Manufacturing Firms? Evidence from the Czech Republic[R].World Bank Policy Research Working Paper 4109,2007.

[8] Arnold,Jens Matthias,Aaditya Mattoo,Gaia Narciso.Services Inputs and Firm Productivity in Sub-Suharan Africa:Evidence from Firm-Level Data[J].Journal of African Economies,2008,17(4):578-99.

[9] WOLFMAYR Y.Producer Services and Competitiveness of Manufacturing Exports[R].FIW Reports,2008.

[10]顾乃华,毕斗斗,任旺兵.中国转型期生产性服务业发展与制造业竞争力关系研究[J].中国工业经济,2006,(9).

[11]江 静,刘志彪,于明超.生产者服务业发展与制造业效率提升[J].世界经济,2007,(8).

[12]高传胜.中国生产者服务对制造业升级的支撑作用[J].山西财经大学学报,2008,(1).

[13]曹 毅,申玉铭,邱 灵.天津生产性服务业与制造业的产业关联分析[J].经济地理,2009,(5).

[14]胡晓鹏,李庆科.生产性服务业与制造业共生关系研究——对苏、浙、沪投入产出表的动态比较[J].数量经济技术经济研究,2009,(2).

[15]冯泰文.生产性服务业的发展对制造业效率的影响——以交易成本和制造成本为中介变量[J].数量经济技术经济研究,2009,(3).