资福寺洼陷盐湖层序密集段特征及其油气意义

刘 建,张 黎,胡彩云,张晨露 油气资源与勘探技术教育部重点实验室(长江大学) 长江大学地球科学学院,湖北 荆州434023

资福寺洼陷盐湖层序密集段特征及其油气意义

刘 建,张 黎,胡彩云,张晨露 油气资源与勘探技术教育部重点实验室(长江大学) 长江大学地球科学学院,湖北 荆州434023

结合湖盆特征,在层序格架下研究资福寺洼陷下第三系沙市组和新沟咀组密集段在三级层序内的发育特征,沙市组和新沟咀组均以初始湖泛面和最大湖泛面为界,分为低位体系域、水进体系域、高位体系域。井、震结合,发现沙市组密集段主要集中在高位体系域下部,新沟咀组由于高位体系域时气候炎热,水体下降,物源减少,密集段主要集中在水进体系域,通过密集段反射特征在地震剖面上的识别及确定厚度,分析烃源岩的时空展布。

密集段;体系域;烃源岩;资福寺洼陷

资福寺洼陷位于江陵凹陷东部,东邻赤岸街构造,西邻虎渡河洼陷,南接南部断坡金家场构造,北邻范家台构造[1]。纵向上,白垩系渔洋组,古近系沙市组、新沟咀组、荆沙组、潜江组、荆河镇组,新近系广华寺组及第四系地层发育齐全,以碎屑岩沉积为主。

1 资福寺洼陷层序发育特征

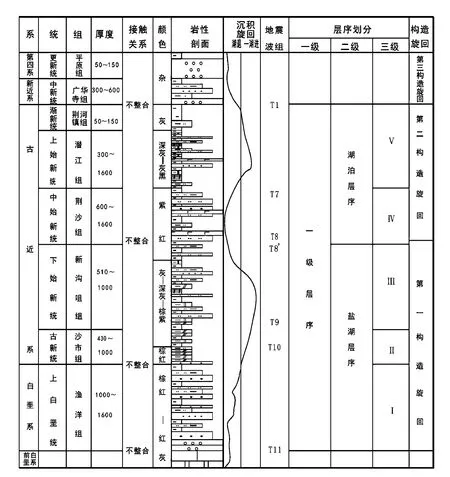

1.1 层序划分

根据一、二、三级层序界面的井、地震反射特征,将资福寺洼陷白垩系-古近系划分为1个一级层序,2个二级层序,6个三级层序(图1)[2]。二级层序具有较清楚的粗-细-略粗的完整的沉积旋回。目的层位沙市组-新沟咀组是与盐湖沉积有关联的一套沉积单元,大体上为连续沉积,沉积体系类型、组合及物源区等沉积特征明显不同于上部层序,显示为盐湖层序。其中沙市组分为沙下段和沙上段;新沟咀组分为新下段和新上段,其中新下段分为Ⅲ油组、泥隔层、Ⅱ油组、Ⅰ油组。以沉积旋回、岩性组合及测井资料分析沙下段发育低位体系域(LST)与水进体系域(TST),沙上段发育高位体系域(HST)。新沟咀组Ⅲ油组发育LST,泥隔层、Ⅱ油组、Ⅰ油组发育TST,新上段发育HST。

1.2 控制层序发育因素

资福寺洼陷白垩系-古近系二级层序界面和沉积旋回的发育与盆地构造阶段性演化有关,即构造幕控制二级层序的发育,而三、四、五级层序的形成与气候和物源供给变化引起的湖平面或沉积基准面的变化有密切的关系,湖平面的波动导致了高频的沉积旋回和复杂的层序结构。气候的变化引起的湖平面变化直接控制了地层岩性的分布和相的变化。

1.3 资福寺洼陷层序发育特征

1)层序Ⅱ(沙市组Es)时为稳定的断陷期,LST与水近体系域沉积时,湖盆连通性差,为半密闭湖盆,气候干旱,沉积了棕红色、灰色、暗灰色泥岩互层夹膏质盐岩,泥膏岩。其中LST时湖平面低,气候干旱,盐湖较发育;TST时砂、泥岩增加,盐湖分布局限;HST时,气候开始变得较为湿润,同时断层活动,湖泊面积加大,砂、泥岩进一步增加,盐湖向咸水湖转化。

图1 资福寺洼陷白垩系-古近系层序地层分析

2)层序Ⅲ(新沟咀组Ex)时期同沉积断裂活动微弱,全区地形平坦,水体较浅,为断拗期,湖盆连通性加强,LST与TST沉积时气候继续湿润,咸水湖向正常湖泊转化。初次湖泛期形成了以泥岩为主的泥隔层;HST时,气候忽然干旱,水体下降,物源供应减少,发育大段红层。

2 资福寺洼陷的盐湖层序密集段特征

2.1 密集段的纵向展布

作为一个薄的沉积单位,密集段可以在一个层序的中部,也可以在层序的底部发育。有时一个层序内会发育好几个密集段,底部、中部均可出现,它们可能从盆地内部向湖盆边缘伸展。密集段在湖泊中出现的具体位置取决于层序的类型。

1)层序Ⅱ(沙市组Es)时,沉积主体形成内陆断陷湖盆环境,密集段应在HST的下部和TST的上部,但是,因为气候因素的影响,层序Ⅱ的LST和TST为盐系地层,发育大段膏盐,所以密集段不发育。因此密集段主要发育在层序Ⅱ的HST的下部。

2)层序Ⅲ(新沟咀组Ex)总体处于半干早的气候背景,密集段从初始湖泛面开始发育,因为层序ⅢHST时期气候条件为氧化环境,故不发育密集段。因此层序Ⅲ的密集段发育在TST。

2.2 密集段平面分布特征

资福寺洼陷的物源来自北部,由北向南,洼陷构造格局是 “南中坳、北缓坡”。层序Ⅱ的密集段主要发育在HST内,在洼陷北部,发育向南的前积下超,洼陷南部,上超点向南延伸最远,最大上超点为密集段发育起始点。层序Ⅲ的密集段主要发育在TST,洼陷北部,地震反射特征为由南向北上超,从最大上超点到盆地中心,细粒沉积发育。洼陷南部,由于物源的快速推进,沉积作用以前积为主,前积层的前端及远端为沉积作用缓慢的细粒沉积物,即密集段。

2.2.1 层序Ⅱ密集段

资福寺洼陷北边在HST时期,由于三角洲的快速推进,沉积作用以前积为主,水平层状的半深湖泥岩沉积很少,地震剖面上反映出反射段长,下超到下伏地层之上,密集段主要是前三角洲暗色泥岩。密集段沿下超面向南发育。如图2资福寺洼陷南边在HST时期,水域扩大,上超点向陆地方向延伸最远,最大上超点往盆地中心方向发育密集段(图3)。

图2 629测线沙市组(Es)前积下超反射剖面

图3 615.5测线沙市组(Es)上超反射剖面

2.2.2 层序Ⅲ密集段发育特征

资福寺洼陷北边在TST时期,水域扩大,上超点向陆地方向延伸最远,最大上超点往盆地中心方向发育密集段。

资福寺洼陷南边在TST时期,早期三角洲沉积离洼陷中心较远,洼陷中心沉积了水平状的半深湖相泥岩,其中发育了三角洲前缘滑塌扇的远端沉积,后期由于三角洲的不断推进,在水平状的半深湖相泥岩之上沉积了前三角洲暗色泥岩前积层。密集段沿着下超面开始向北边发育。

2.3 密集段的平面展布

根据资福寺洼陷密集段发育特征,分别把每个组所有的最大上超点和下超面的起始点对应的道号投点在相应的工区平面图上,可得到密集段的发育范围。地震剖面上,密集段多表现为强振幅的反射相位,具有低频率、高连续和分布广的特点。其上通常具有明显的下超反射,用时深转换,求出每个组下超面与上超面之间所有满足密集段特征的强振幅的厚度和。由此可得出区域内任意道号对应的密集段厚度。根据这些数据,就可以编制密集段厚度等值线图。

2.3.1 层序Ⅱ密集段的平面展布

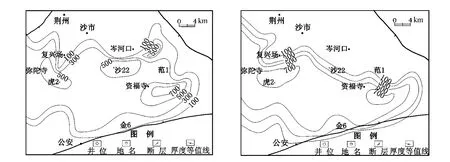

层序Ⅱ沉积时期湖盆下降,湖面扩大,水体加深,此时资福寺洼陷前积体系沿物源方向往复兴厂、岑河口方向呈指状发育,分布范围较小。层序Ⅱ密集段厚度呈北西西-南东东向展布,据地震时深转换资料统计,资福寺洼陷附近最厚,沉积了700m;沙22井附近次之,沉积了600m;弥陀寺附近也比较厚,沉积了500m。以这3个为中心向南北两翼逐渐减薄(图4)。

图4 资福寺洼陷层序Ⅱ(左:沙市组)、Ⅲ(右:新沟咀组)密集段厚度等值线图

2.3.2 层序Ⅲ(新沟咀组)密集段的平面展布

层序Ⅲ沉积时期,水系的补给较层序Ⅱ时增强,沿物源方向往南,前积体系较发育,特别是北方的岑河口、定向寺一带最为发育,分布范围较大,延伸较远,导致密集段整体向南迁移。层序Ⅲ密集段厚度呈北西西-南东东向展布,根据地震时深转换资料统计,资福寺附近与弥陀寺附近最厚,沉积了700m,以这2个中心向南北两翼逐渐减薄(图4)。

层序Ⅱ和层序Ⅲ密集段均具有粒度细、颜色深和发育反映净水环境的层理构造等特征,深灰色泥岩是其主要类型,其次是泥灰岩、油页岩等。

3 密集段的分布与有效烃源岩的关系

研究层序格架中烃源岩的发育特征和空间展布规律是层序地层学研究中的一项重要内容,它对资源的合理评价有着决定性的意义,长期以来一直得到研究者的重视。密集段在层序上出现在TST或LST和HST之间,其上下均为较粗粒的砂体,而密集段中含有大量的有机质,具有巨大的生烃潜力,是有利的烃源岩。

层序中密集段的分布决定了有效烃源岩的纵向层位和横向展布,以及最终形成油气藏的规模。因此,了解密集段在空间和时间上的分布,有利于了解生油凹陷的生油潜力。传统上在进行生油量计算以及研究成藏系统时,总是把油源岩看作是个单一的地层(生油层)。但是从层序地层学角度看来,油源岩只是跨越最大洪泛面上下的密集段的同义词,它并没有固定的顶底界面,因此它不是单一的岩层。密集段的厚度通常很薄,但是它的时间跨度却很大,沉积速率很低。一般来说密集段中的有机质含量是最高的,往上或者往下,有机质含量逐渐降低。因此,密集段,尤其是那些在盆地内部由多个密集段叠合形成的大型复合密集段是沉积盆地中最好的、最重要的潜在生油层[3~11]。

在计算资福寺洼陷密集段的厚度时,研究所得的各个组的密集段厚度实际上是很多薄层密集段叠合的厚度,则讨论资福寺洼陷有效烃源岩的展布可以直接参考资福寺洼陷密集段的纵向展布和横向展布。由密集段的纵向展布可知,沙上段和新下段具有好的生油潜力。密集段的平面分布很大程度上反映洼陷内有利生油区带的分布。所以沙市组的有效烃源岩呈北西西-南东东向展布,在资福寺附近处沉积最厚。新沟咀组的有效烃源呈北西西-南东东向展布,在资福寺附近与弥陀寺附近沉积最厚。

4 结 语

1)密集段在湖泊层序中出现的具体位置取决于层序的类型:沙市组-新沟咀组形成于半潮湿-半干旱的浅水湖盆环境。层序Ⅱ密集段位于HST下部(沙上段)。层序Ⅲ密集段位于TST的下部(新下段Ⅱ油组)。

2)根据密集段空间展布情况,得出资福寺洼陷古近系发育沙上-新下湖相烃源岩。烃源岩总体上近北西西-南东东展布,厚度中心在复兴场-资福寺一带,向北西、南东两侧减薄和降低。

[1]张建华,向雪梅.资福寺洼陷形成机理与生油潜力研究 [J].江汉石油职工大学学报,2005,18(4):15~20.

[2]刘建,胡彩云.江陵凹陷含盐层系层序地层与沉积特征 [J].石油天然气学报,2009,31(1):11~16.

[3]朱玲,樊太亮.密集段的识别标志及地质意义 [J].石油与天然气地质,1997,18(2):161~164.

[4]卢明国,林畅松,王典敷,等.江陵浅水坳陷湖盆层序地层充填模式 [J].地球学报,2003,24(2):151~154.

[5]张世奇,纪友亮,宁学功.东营凹陷下第三系湖相密集段特征 [J].石油大学学报(自然科学版),1997,21(2):4~7.

[6]瞿辉,赵文智.层序格架在油气勘探中的作用 [J].石油勘探与开发,2000,27(5):40~43.

[7]刘丽军,肖见新.江汉盆地江陵凹陷沙市组层序地层与沉积体系分析 [J].石油勘探与开发,2003,30(2):27~29.

[8]朱筱敏.层序地层学 [M].东营:石油大学出版社,2005.108~133.

[9]纪友亮.陆相断陷湖盆层序地层学 [M].北京:石油工业出版社,1996.84~130.

[10]纪友亮.层序地层学 [M].上海:同济大学出版社,2005.156~160.

[11]王典敷,汪仕忠.盐湖油田地质 [M].北京:石油工业出版社,1998.6~7.

Analysis for Heavy Mineral Characteristics and Sources in Xiaermen Area of Biyang Sag

JIANG Jian-wei,ZHANG Jia-bo,WU Guan-sheng,ZHANG Xia(Authors'Address:Research Institute of Petroleum Exploration and Development,Henan Oilfield Compny,SINOPEC,Nangyang473132,Henan,China)

Researching on the multi-source reservoir sands was of great significance of oil and gas exploration.The analysis of heavy mineral was one of the important methods for distinguishing different source systems.By using the heavy mineral data of 57well drilling in Xiaermen Area of Biyang Sag,the methods of the type of heavy mineral combination and ZTR maturity index were used to judge the sedimentary source direction in Xiaermen Area.Study result shows that three sources exist in this region,they are Houzhuang in the north(Sungang),Xiaermen in the east and Lishuwa in the southeast.

source;heavy mineral;ZTR maturity index;Xiaermen Area

TE121.3

A

1000-9752(2011)12-0007-04

2011-10-02

刘建(1965-),男,1987年大学毕业,博士,高级工程师,现主要从事石油地质、盆地分析的教学和科研工作。

[编辑] 宋换新