地方官员一定偏好FDI吗?

——来自我国283个市级地区面板数据的经验证据

李飞跃,王 轩

(南开大学经济学院,天津300071)

一、引言及文献回顾

改革开放以来,吸引FDI(外商直接投资)一直是中国经济发展的重要战略之一。为了更多地吸引外资,中国政府出台了一系列诸如“两免三减半”等优惠政策,并下放权力,鼓励地方政府吸引FDI。于是在以GDP为考核指标的“晋升锦标赛”中,各个地方的政府官员把吸引外资作为主要手段展开了激烈的FDI竞争,竞相通过土地、税收等一系列优惠措施吸引FDI落户本地区,以推动地区GDP和税收收入的增长。这种竞争机制一方面的确加大了地方政府引资的激励,推动了GDP的增长;但另一方面外资引进又是一把“双刃剑”,它不可避免地造成了各地方政府的囚徒困境和财政资源流失等负面影响。目前,尽管国内外对我国地方政府吸引FDI的动机、效果等进行了多角度的研究(Aitken和Harrison,1999;罗长远,2007;李稻葵和梅松,2007),但是现有研究忽视了地方官员本身可能具有的影响。因此,定量识别官员对管辖地区FDI吸引效果的影响,有助于为评估当前官员治理模式效果和如何实现地区经济协调发展提供一个重要的新研究视角。

对处于转轨期的中国而言,独特的政治体制和官员治理模式都应该对吸引FDI具有重要影响。①徐现祥等(2007)和王贤彬等(2008)定量识别省级领导人对辖区经济增长影响的工作为我们考察地方官员与FDI引进之间的关系提供了重要的理论和实证基础。②不难看出地方官员在当前官员治理体制下引进FDI过程中所扮演的重要角色。一方面在转型期,招商引资作为一种可以快速刺激经济增长的行为,是地方官员在“晋升锦标赛”中最常用的竞争手段之一。但另一方面,如果考虑到考核地方官员的指标是多元的,甚至有学者认为与经济绩效相比,政治关系对晋升的影响更大(Opper和 Brehm,2007),地方官员推动FDI落户的必然性就大大减弱。况且引进FDI的“净收益”在很多情况下为负,如环境污染(耿强等,2010)、降低工业部门劳动者报酬份额(邵敏和黄玖立,2010)等。更有经验的地方官员会从全局出发通过其他途径推动地区全面发展,那么至少目前在理论上我们无法判定异质的地方官员都会对FDI流入产生正向影响。

史卫和杨海生(2010)利用1994-2006年各省省长(书记)交流的信息,考察了省级官员交流效应对中国FDI区位选择的影响,而在计量方法上其并没有解决官员个人对地区发展影响可能产生的与地区固定效应的共线性。现实中,吸引FDI的因素十分复杂,如果不能控制地区固定效应的影响,根本无法得到官员个人作用的可靠估计。

本文基于2005-2008年中国市级官员交流样本,相对于省级样本的研究的优势在于:首先,样本量大,我们使用的数据包括283个市级地区。扩大样本量可以减少对数据的操作,使结果更加可靠。其次,与省长相比,市长对辖区经济的影响力更大,正所谓“县官不如现管”,市级政府较省级政府更贴近基层,能够及时根据现实情况做出相应政策调整,所以研究市长对管辖地区的影响,结果更有可信度。本文发现,官员交流效应因空间和官员职务而异,东部沿海地区的官员交流效应并不显著,而内陆地区官员交流显著降低了流入地FDI增长速度,且这种效应是通过对非市辖区地区的影响实现的。我们的研究进一步发现内陆地区的市长交流对地区FDI流入的影响显著为负,而市委书记交流则没有显著影响FDI的流入速度。

二、理论假说、实证模型与数据

(一)理论假说。就我国现实而言,正如前文所述,地方官员引进FDI的确可以在短期推动辖区经济发展,所以我们有理由相信,地方官员会对辖区外资引进产生显著影响。但另一方面,在一定条件下,引进FDI的“净收益”可能为负。基于此,本文提出如下理论假说:我国存在显著的市级官员交流效应,且该效应的显著性与方向因地区和官员职务而异。

该假说有三点需要强调:第一,该假说只是强调我国市级存在显著的官员交流效应,但是这种效应并不一定为正。因为尽管从政治晋升角度看,地方官员有激励通过吸引FDI促进辖区经济增长,但在地区差异较明显和上级考察指标多元化的情况下,不同地区官员面对相同的激励可能会做出不同的反应。第二,我国当前的政治分工体系是市长主管日常政务,市委书记主抓党政思想和人事任命。尽管市委书记权力更大,但因其不直接干预经济事务而对FDI流入影响的程度相对较弱,所以我们认为市委书记在引进FDI的过程中所起作用不如市长明显。第三,理论假说强调官员交流效应其实也是强调市级官员对地区外资引进能力的影响程度。在这里,官员交流实际上成为我们测度官员影响能力大小的平台。

(二)实证模型。目前国内定量识别官员对地区发展影响的文献并不多见,正如Bertrand和Schoar(2003)在定量识别CEO对企业行为及绩效影响时所强调的,将官员的影响从其辖区固定效应中分离出来从而识别出其对地区发展影响程度是相当困难的,但是干部交流却提供了一个考察地方官员影响的自然观测平台。追溯同一市区不同市长(市委书记)构造市区与市长相匹配的数据,可以将官员的影响与辖区的固定效应分离,从而识别出官员的影响。故本文参考徐现祥等(2007)的做法,采用倍差法(Difference in Difference)比较市区在官员交流前后两个时间段的FDI增长率,考察官员交流对流入市区外资引进的影响。

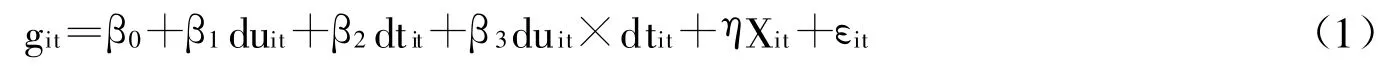

具体而言,我们构造有官员从市外调配交流的处理组和没有从市外调配交流的对照组,通过控制其他相同因素比较官员调配交流发生前后处理组和对照组之间的差异,从而检验官员交流对流入市区外资引进的影响。在实际操作中,使用两个虚拟变量将样本划分为4组:交流前的对照组(du=1)、交流后的对照组(du=0)、交流前的处理组(dt=1)和交流后的处理组(dt=0)。在实证分析过程中,为了控制其他因素的影响,我们把回归方程设定为:

其中,X和η分别为其他可观测的控制变量向量及对应的系数向量。t=1、2分别表示市长交流事件发生前一段时期(记为时期1)和发生后一段时期(记为时期2),而下标i=1、2、3则代表所考察的交流事件所对应的市区以及相应选取的对照组市区。

可见,在官员交流前后期间,官员交流对所流入市区的净影响为dif2-dif1=β2+β3-β2=β3,即交叉项 duit×dtit的系数β3的符号正负表示官员促进抑或阻碍了辖区FDI的流入。

倍差法因操作简单且逻辑清晰而在公共政策分析和工程评估中被广泛使用。当然,该方法也有缺陷,其中一个潜在的弱点是自选择问题。本文几乎没有必要考虑这个问题,主要是因为市级一把手交流属于省委决策,各市区没有这方面的决定权,而且是省委在综合考虑各种因素之后做出的,包括发展经济的能力和政治忠诚度等,与之相比,官员吸引外资能力是可以忽略的。

(三)市级官员交流的统计性描述和面板数据构造。在2005-2008年间,全国283个市区除极少数外,都发生了官员更替。其中有33次属于市长市委书记交流,具有以下两个特征:③一是市级官员交流均发生在省内。本文根据官员发生交流后担任职务的区别,将官员交流分为两类:交流后担任市长职务的定义为市长交流和交流后担任市委书记职务的定义为书记交流。东部沿海以书记交流为主,而内陆地区的市长交流略多于书记交流。④二是由于我们考察的时期特征,交流后任期为2年或3年,这个时间长度使官员对FDI流入产生足够影响,留下自己的“烙印”。最后需要说明的是,本文所采用的其他经济变量数据,均来自《中国城市统计年鉴》和《中国统计年鉴》各卷。

本文根据市长交流的具体情况对dtit和duit赋值,构造市区经济变量与市长相匹配的一个具有两期的面板数据结构。dtit=0表示市长交流事件发生前,记为时期1,为2003-2005年;dtit=1则表示市长交流发生后,记为时期2,为2006-2008年。需要说明的是,本研究剔除了那些交流后任期不到1年的市长交流样本,因为一个任期不到两年的市长对市区FDI流入带来影响的可能性是极低的。在样本区间除发生交流的33个市区外,其他市区都没有官员调配交流进来,自然成为对照组的理想选择。

三、实证分析

(一)基本估计结果。在实证分析中,我们采用的回归模型为:

其中,fdiit-1是每期(即交流前的时期1和交流后的时期2)期初的实际FDI利用额,git是每个时期(时期1或时期2)内FDI实际利用额的增长率(git=(ln(fdiit+m)-ln(fdiit))/m);gdpit、invit、workerit和 eduit分别是时期 1 或时期 2的平均投资率、平均GDP、平均劳动力总量和平均教育支出。这里的经济数据采取各时期的平均值,可以消除这些经济指标在考察期内的波动。

还有两点需要强调:第一,我们采用了总量而不是人均量。因为在当前政绩观下,官员关注的通常是辖区经济指标总的增长速度。更为重要的是,由于我国的特殊国情,内陆大量农村剩余劳动力转移到沿海城市,但是在《中国城市统计年鉴》中并没有反映这一情况,如深圳市的人均经济指标远高于其他地区,成为异常值,这样的现象普遍存在。第二,β3是我们最关注的参数,如果符号为正,则官员交流加快了流入地的FDI增长,反之则阻碍了流入地的FDI增长。

考虑到倍差法考察的是FDI增长率在处理组和对照组之间的差异,我们只能把地区内差异性归入残差项。然而,从中国各省区的现实情况看,这一假设可能过强。我国FDI区域分布极不平衡,绝大部分都集中在东部地区。王文剑等(2007)还指出,由于各地区经济发展不平衡,东部地区地方政府是一种全方位的深层次竞争,中西部地区则仅在税收优惠和增加财政支出方面具有明显效果。为了克服这种偏差,我们把全部样本分为东部沿海和内陆地区两个经济区域进行子样本考察。

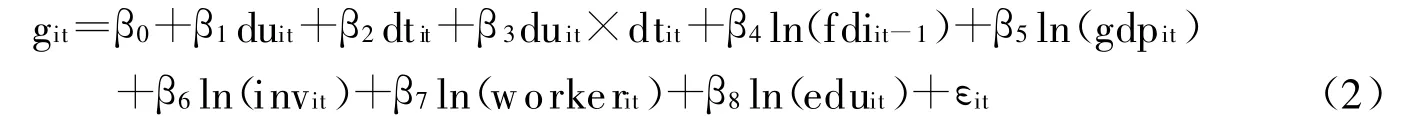

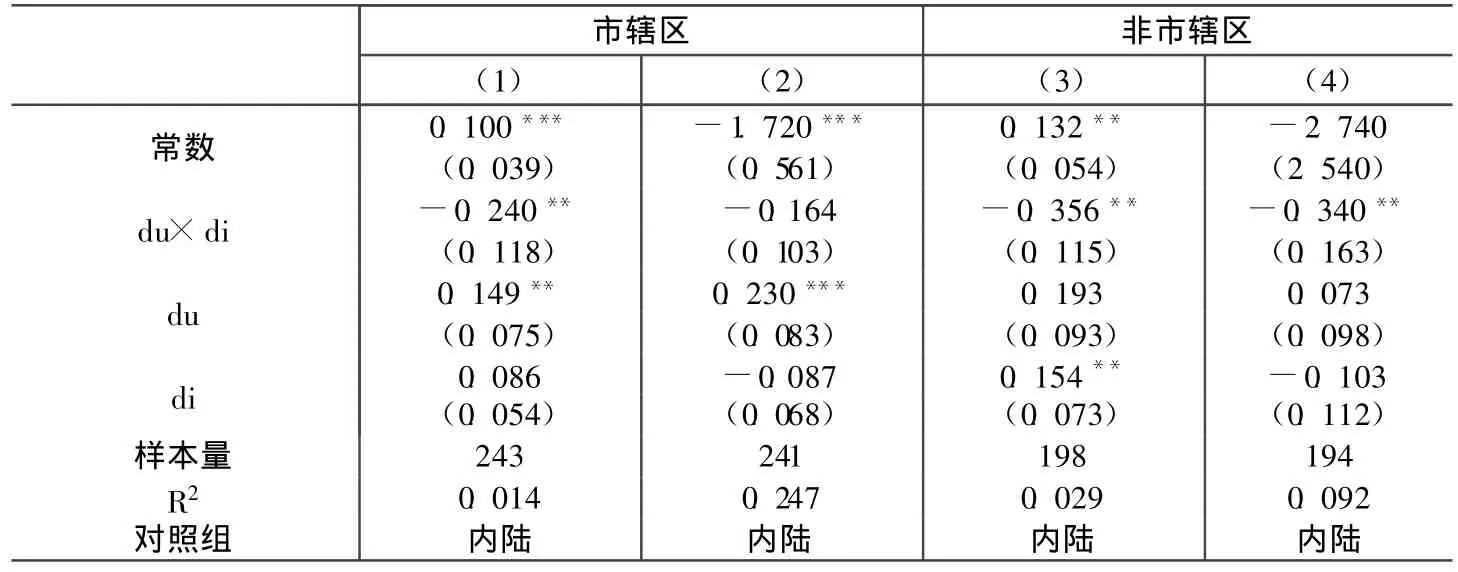

表1 基本估计结果

就全国范围看,官员交流对FDI的流入速度没有显著影响。由表1第1列可知,当不存在任何控制变量时,我们最关心的系数β3为-0.156,但不能通过1%的显著性检验。在第2列我们引入了控制变量,这时β3为-0.097,已经在10%的水平上失去了显著性。

在分地区的子样本中我们发现在吸收了绝大部分外资的东部沿海地区,β3符号虽然为正,但是显著性极差;而在内陆地区,β3系数都为负,且至少在5%的水平上显著。这说明官员交流在内陆地区显著降低了流入地吸引外资的速度。

控制变量中劳动力在列(2)中显著为负,但在分子样本考察时都不再显著,且符号与现实不符。考虑到上文中所述统计数据的缺陷(即没有考虑流动人口的影响),这是十分容易理解的。我们还剔除了劳动力因素进行回归,发现我们关心的β3的显著性和符号都没有改变。因此,劳动力因素对我们的结论没有实质影响。其他控制变量都十分显著且符合相关文献的结论:教育支出系数的符号与孙俊(2002)的结论一致,说明教育对外资吸引的作用不如其他因素明显,而表示基础设施建设的投资率和表示市场规模的GDP都对外资流入起到了正向作用。

分地区考察带给我们的信息是极为丰富的,且符合我们的理论假说。东部地区的官员交流虽然对FDI流入产生了正向影响,但是并不显著。这说明我国东部地区的市级官员交流并没有显著提高流入地吸引外资的能力。而在内陆地区,官员交流效应甚至显著为负,这与现有使用省级样本的研究结论相反(史卫和杨海生,2010)。这意味着对级别不同的地方官员,交流制度在内在机制和效果上可能具有很大差别。

值得强调的是,这里我们并非否定了地方政府的引资竞争行为。我们强调在这种地区间的竞争中,发生官员交流的地区并没有因得到了一个有工作经验的地方领导而在引资竞争中占据优势。官员交流只是我们识别官员影响的一个实验平台。

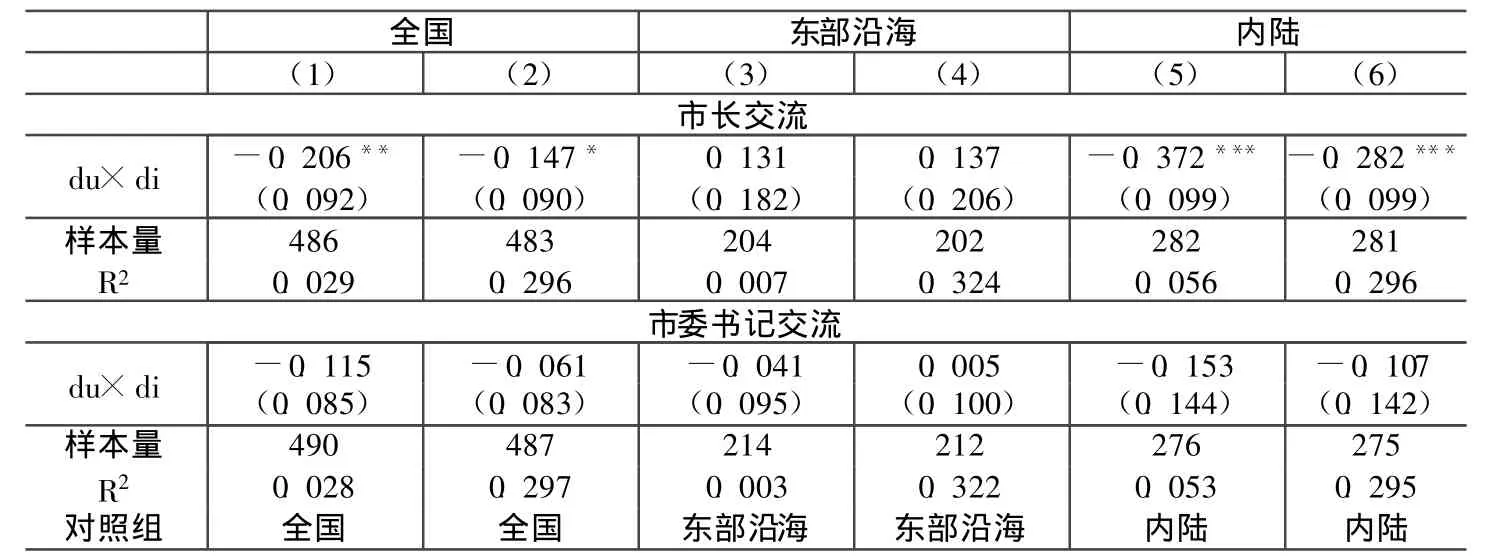

(二)官员交流效应:分职务分地区考察。在我国现行的政治体制下,虽然书记在行政级别上高于市长,政治权利更大,但是市长的主要任务是负责经济工作,而市委书记则抓党政思想工作。为了区分职务差别可能带来的影响,本文将数据划分为交流后成为书记和交流后成为市长的两个子样本。同时考虑到地区间的差异,我们同样把这两个子样本按区域进行细分。

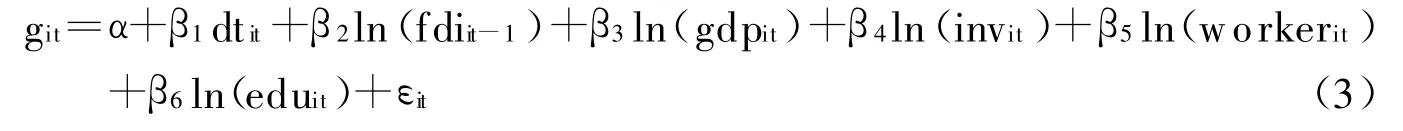

表2 分职务分地区考察

表2的估计结果符合我们的理论预期:在东部,市长交流促进了辖区FDI流入,但是这种效应仍然不显著。内陆地区的市长交流效应则明显阻碍了外资引进,且与表1中不细分职务的考察相比,β3在系数大小和显著性上都有所提高。而市委书记的影响则不显著。这说明尽管市委书记拥有更高的政治权利,但由于分工不同,与主管经济工作的市长相比,其对辖区FDI引进的影响力并不显著。在目前讨论官员与地区发展的文献中,本文首次考察了政务领导和党务领导谁的影响力更强,而且这一发现是稳健的。

(三)市长交流效应:影响途径的考察。根据我国政府层级设置的特点,地级市下面还设有县级行政单位。尽管市级一把手直接影响市辖区的政策制定,但影响范围有限。另一方面,他们要对全市的发展统筹规划,通过政治晋升等途径控制下辖县区的发展。因此,市级官员对辖区FDI增长速度的影响是通过对市辖区还是非市辖区的作用产生的,有待我们进一步严谨分析。根据上文的讨论结果,我们将数据划分为市辖区和非市辖区两个部分,着重考察内陆地区的市长交流情况。

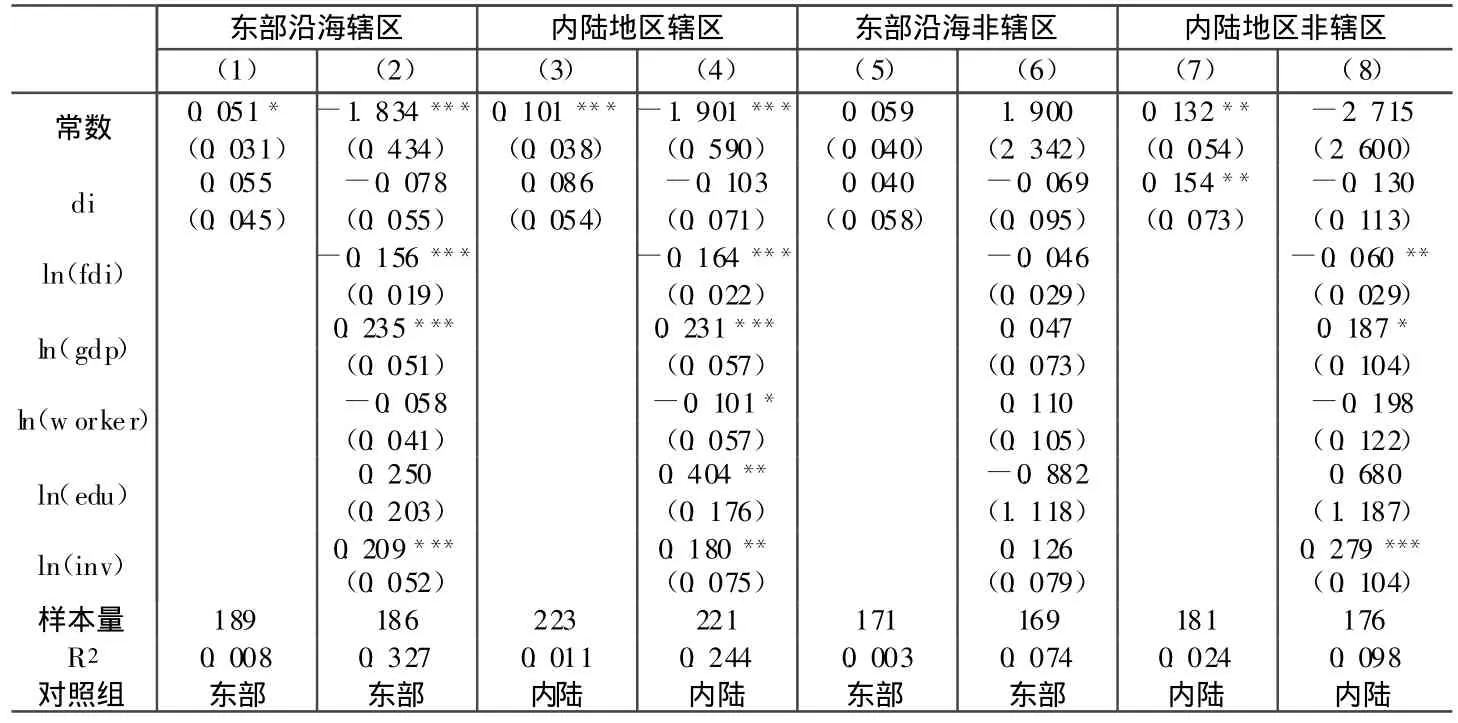

表3 影响途径的考察

在对加入控制变量的市辖区子样本考察中,我们发现即使是内陆地区的市长交流也没有产生显著影响。而在非市辖区,市长交流对FDI流入速度的阻碍依然十分显著。因此,我们有理由推断市长交流效应产生的途径主要是通过对非市辖区的影响。

与市辖区相比,在非市辖区,除投资率之外其他的控制变量均不显著。这说明期初FDI利用额、市场规模、教育支出和劳动力数量都没有显著影响FDI流入,这从侧面提供了官员可以影响FDI速度的证据,因为当这些短期无法改变的客观因素不起显著作用时,官员可以控制的变量如税率、土地使用价格就可能充当起主要作用的解释变量。

(四)稳健性检验。由于本文发现内陆地区的市长交流会显著阻碍辖区FDI的流入,所以我们有必要检验这种效应是否由官员更替本身引起,因为官员交流本身具有双重特性:一是交流本身,二是官员更替。实际上,正如王贤彬等(2009)所述,官员更替会对地方经济短期波动产生影响。对于外资吸引,由于税收、土地价格等政策变量都是十分重要的影响因素,官员更替所产生的负向作用可能更加明显。为了保证结论的可靠性,本文还需要考察单纯的官员变动会不会对FDI流入增长率产生显著影响。⑤因此,我们剔除了发生官员交流的城市,单独考察发生官员更替的样本。计量方程重新设定为如下形式:

表4 对单纯的官员更替效果的考察

表4稳健性检验结果支持了本文之前得出的结论,在所有加入控制变量的方程中,我们关心的表示官员更替效应的β1均不能通过10%的显著性检验。也就是说单纯的官员更替不会显著降低辖区FDI的流入速度,官员交流效应不是由官员的更替产生的。因此,本文得到的官员交流阻碍FDI流入的结论是可靠的。

(五)年龄的影响。最后,还需要考虑年龄对官员经济行为的影响(徐现祥和王贤彬,2010)。在本文中,发生交流官员年龄集中在41-56岁,均值为50.4岁。仅从年龄角度看,所有官员都有继续晋升的机会,所以本文没有必要考虑“59岁现象”。于是我们按照官员发生交流时年龄的1/4、1/2和3/4分位数划分子样本进行考察。我们发现回归结果没有实质性的改变,没有一个子样本中β3符号显著为正。因此,年龄因素没有对本文的结论造成影响,即地方官员对辖区FDI流入的影响没有因年龄而产生明显差异。

四、结论性评述

通常认为地方官员在引进外资过程中扮演着重要角色。尽管目前探索我国FDI区位选择问题的文献非常多,但国内鲜有客观评价地方官员对辖区FDI增长影响的文献。本文基于我国2005-2008年的市长交流样本构造了市区与市长相匹配的面板数据,采用倍差法系统识别了市级官员交流对流入地FDI增长的影响,结果发现我国的市级官员交流效应因空间和官员职务而异。具体而言,东部沿海地区的官员交流效应不明显,而内陆地区的官员交流显著降低了流入地FDI的增长速度。从职务角度看,官员交流效应是通过市长交流(即交流后成为市长)实现的,从侧面印证了在我国经济建设过程中,市长较市委书记发挥的直接作用更大,并且这种交流效应是通过市长对非市辖区的影响产生的。

本文首次使用市级数据探索官员与辖区发展的关系,为系统评估市级官员治理效果提供了坚实的基础。但要做出更为明确的判断,还有待对引进外资的“净收益”做进一步精准的测度。当然,本文只是从“官员交流”角度测度官员对地区引资能力的影响,而更加系统地定量识别地方官员对地区引资能力的影响及其决定因素将是一个值得进一步研究的课题。此外,本文只是从经验上证明了我国内陆地区的市长交流阻碍了辖区FDI的流入,这与目前相关文献的结论并不一致,这种现象背后的机制值得进一步的深入研究。

注释:

①Zhuravskaya(2000)和Bardhan(2006)认为,从国际比较的角度看,俄罗斯、印度与中国在20世纪90年代之后出现的经济增长差异不是源于财政分权上的差异而是政府治理上的差异。实际上,在中国经济增长的政治经济学解释文献中都强调了政府官员和官员治理体制在经济增长中所扮演的重要角色,如周黎安(2007)。

②徐现祥等(2007)使用1978-2005年省级数据和倍差法发现官员交流对流入地经济有正向影响。但是正如王贤彬等(2009)所指出的,地方官员的更替会使地区经济发生负向的短期波动。徐现祥等(2007)虽然使用倍差法有效避免了官员个人效应与地区固定效应的共线性问题,但是不能保证每一次官员交流时处理组也发生了官员更替,因而没有充分考虑到官员更替可能对地区发展产生的冲击效果。而本文利用2006年我国市级官员大换届这个自然的观察平台,避免了徐现祥等(2007)所回避的处理组和对照组不能完全匹配的问题。

③资料来源于人民网、新华网等公布的干部资料。

④在我们的考察期内,东部沿海共发生了4次市长交流和10次市委书记交流,内陆地区共发生了11次市长交流和8次书记交流。

⑤徐现祥(2007)忽视了官员更替可能对辖区发展产生的影响。

[1] 罗长远.FDI与国内资本:挤入还是挤出[J].经济学(季刊),2007,(2):381-400.

[2] 李稻葵,梅松.中国经济为何偏好FDI[J].国际经济评论,2007,(1):15-16.

[3] 徐现祥,王贤彬,舒元.地方官员与经济增长——来自中国省长、省委书记交流的证据[J].经济研究,2007,(9):18-31.

[4] 王贤彬,徐现祥.地方官员来源、去向、任期与经济增长——来自中国省长省委书记的证据[J].管理世界,2008,(3):16-26.

[5] 王贤彬,徐现祥,李郇.地方官员更替与经济增长[J].经济学(季刊),2009,(4):1301-1328.

[6] 徐现祥,王贤彬.晋升激励与经济增长:来自中国省级官员的证据[J].世界经济,2010,(2):15-36.

[7] 邵敏,黄玖立.外资与我国劳动收入份额——基于工业行业的经验研究[J].经济学(季刊),2010,(4):1189-1210.

[8] 史卫,杨海生.官员交流与FDI区位选择——基于省际区域FDI的空间计量分析[J].社会科学战线,2010,(11):35-43.

[9] 王文剑,仉建涛,覃成林.财政分权、地方政府竞争与FDI的增长效应[J].管理世界,2007,(3):13-22.

[10] Aitken,Harrison.Do domestic firms benefit from direct foreign investment?Evidence from Venezuela[J].American Economic Review,1999,89:605-618.

[11] Bertrand M,Schoar A.Managing with style:The effect of managers on firm policies[J].Quarterly Journal of Economics,2003,118:1169-1208.

[12] Zhuravskaya E.Incentives to provide local public goods:Fiscal federalism,Russian style[J].Journal of Public Economics,2000,76:337-368.

[13] Bardhan P.Awakening giants,feet of clay:A comparative assessment of the rise of China and India[J].Journal of South Asian development,2006,1:1-17.

[14] Jones B,Olken B.Do leaders matter?National leadership and growth since World War II[J].Quarterly Journal of Economics,2005,120:835-864.

[15] Opper S,Brehm S.Networks versus performance:Political leadership promotion in China[R].Working Paper,Lund University,2007.

[16] M eyer B.Natural and quasi-experiments in economics[J].Journal of Business and Economic Statistics,1995,13:151-161.