试谈做人做事做学问

师昌绪

试谈做人做事做学问

师昌绪

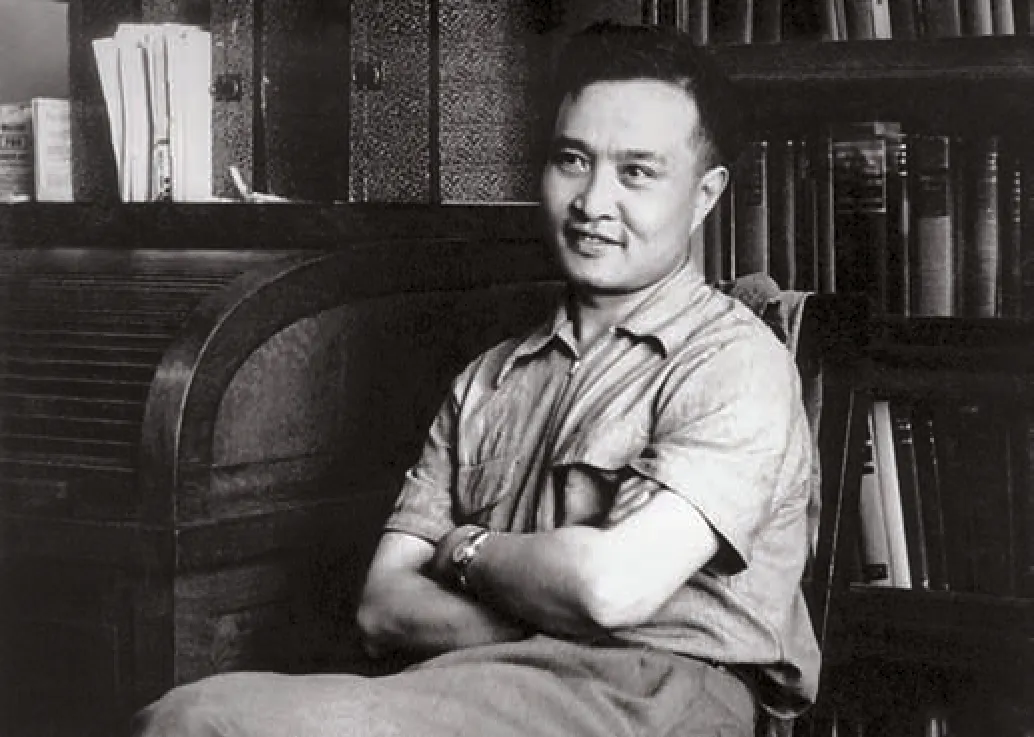

专家档案:

师昌绪,中国科学院院士,中国工程院院士,第三世界科学院院士。金属学及材料科学专家。1920年生,河北省徐水县人。1945年毕业于国立西北工学院,1948-1955年留学美国,获欧特丹大学冶金博士,而后在麻省理工学院做博士后研究。1955-1985年在中科院金属研究所从事高温合金及高合金钢研究,领导研制出我国第一代空心气冷铸造镍基高温合金涡轮叶片等多项成果,并得到推广应用。曾获得包括2010年度国家最高科学技术奖在内的国家级奖10项、光华工程科技成就奖、国际实用材料创新奖等。曾任金属研究所所长、中科院技术科学部主任、国家自然科学基金委员会副主任、中国工程院副院长等,现为国家自然基金委特邀顾问、中国科学院金属所名誉所长、中国材料研究学会名誉理事长、中国生物材料委员会主席、国家科技图书文献中心理事长、两院资深院士联谊会会长等。

我今年91岁,出生于河北省农村的一个大家庭,我家是四世同堂、诗书传家,全家有四十口人,这培养了我勤劳、忍让的性格。由于上世纪三四十年代,北方军阀混战和日寇入侵,使我立下“强国之志”,就是要使中国强盛起来。这个“强国之志”一直激励着我前进,至今不改。我怀着强烈的爱国热情,读完中小学,上大学,大学读的是采矿冶金工程系,主要是基于实业救国的想法。1948年留学美国,转入冶金与材料。上世纪50年代初由于抗美援朝,美国政府阻扰中国留学生回国,作为积极分子,经过艰苦斗争,于1955年回到新中国,那年我35岁。

回国后,被分配到中国科学院,有关领导对我说:上海和沈阳任选一处,于是我选了当时生活艰苦的沈阳中国科学院金属研究所,从事金属材料的研究与开发,一干就是30年,做出了一些具有开拓性的研究工作。到了80年代中期,我被调到北京,从事科技管理工作,先是中国科学院技术科学部主任,两年后又到国家自然科学基金委员会,1994年中国工程院成立,我是倡导者及筹建者之一。如此种种,为国家科学技术发展献计献策。而今,我虽年逾90,仍在坚持上班,主持或参加各种会议,有时还出差全国各地。为此,党和人民给予了我很高的荣誉:1989年作为先进工作者出席全国劳模大会;2011年2月荣获2010年度国家最高科学技术奖;今年7月建党90周年,我被选为全国50名优秀共产党员之一。

这些荣誉的获得,首先归功于各级党组织的培养和支持,当然也和我有一个正确的人生观以及做人、做事、做学问的理念分不开。现仅就今年所获“2010年度国家科学技术最高奖”的主要内容之一“航空发动机镍基高温合金铸造空心涡轮叶片的研制与推广”为例,来说明我如何做人做事做学问的。

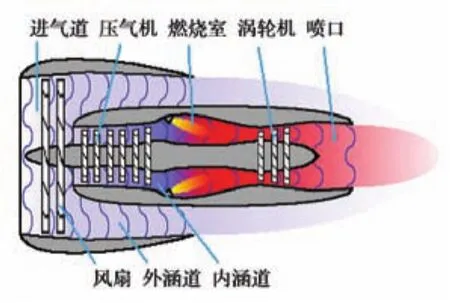

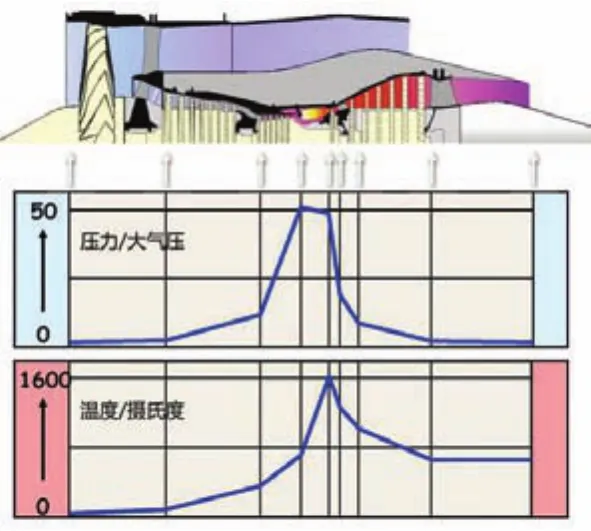

众所周知,航空发动机是飞机的心脏,因为它是飞机动力的来源。而涡轮叶片是发动机中最关键的部件之一,它要求耐高温、强度高、长寿命,而且要抗疲劳、耐腐蚀,叶片一旦发生断裂,往往造成机毁人亡,所以有人说“一代涡轮叶片决定一代航空发动机”。

空客A380用 Trent 900

F22用普惠F119-PW-100

九小孔空心铸造高温合金涡轮叶片

空心叶片精密铸造

1964年我国自行设计的超音速歼击机问世,而合适的航空发动机却没有着落,当时航空部在沈阳召开了一个研讨会,讨论航空发动机的方案,大家一筹莫展,北京航空研究院负责材料与工艺的荣科总工程师大胆提出采用空心涡轮叶片以提高涡轮前温度100℃。因为涡轮温度越高,发动机的推力愈大,但叶片材料受不了,甚至接近熔点。如果使叶片内部造成多孔的空心,再通空气冷却,使表面温度下降,就可以提高燃烧温度,增加发动机的推力。但是空心叶片怎么做出来便成为最大的难题。荣科总工程师知道金属所自1959年就开始铸造高温合金研究,并多次来所参观访问。于是,在沈阳研讨会的那天晚上就来我家谈了他的想法,并提出“材料与航空发动机设计和制造”三结合的方案。我当时根本不懂什么空心叶片,当时只有美国有,而且处于高度保密。英国人试验了多年,认为铸造高温合金性能不稳定而裹足不前。出于爱国的热情,我毅然把这项任务接受了下来。为了完成这项任务,金属所组织了上百人的科技队伍来从事这项工作,从合金的研制,型芯的选择,壁厚的测量,以及标准的制定。其间经历了不知多少困难,值得一提的是型芯的选择,试验了七八个方案都没有成功。偶然间,从杂志上看到关于出售各种规格的石英管的一个广告上受到了启发,型芯的问题在一两个月内就迎刃而解了。其中三个单位的通力合作是关键,克服了很多困难,从走出实验室到试车、试飞,以及在工厂形成批量生产,仅用了一年多的时间。

到了上世纪70年代中,那时文化大革命还没结束,航空部决定将空心叶片的生产转移到贵州,要金属所派一个小分队前往,并指定我带队。贵州在当时是最艰苦的地区之一,从沈阳到贵州平坝要坐30多个小时的火车,有时连水都喝不上。在贵州干了半年多,和厂内技术人员及工人打成一片,解决从原材料的准备、冶炼和浇铸过程,一直到标准的制定。而今已生产了几十万片,装备于我国多种型号的航空发动机,几十年来没有出过一次重大事故,而且叶片的合格率在70%以上。在我们去贵州的时候,该厂非常困难,而今已成为航空系统的“航空发动机叶片生产中心”,除了生产叶片创造财富以外,他们归功于我们为该厂树立的良好的厂风和培养了一批工程技术人员。

我国研发的空心铸造涡轮叶片还产生了世界影响。以前,英国人经过长期研发和考核,认为铸造合金制造航空涡轮叶片不可靠,而束之高阁。上世纪80年代,荣科带领英国罗罗公司总设计师来沈阳发动机厂参观,看到我们生产的发动机采用了气冷铸造空心涡轮叶片,不无感慨的说:“单凭看到你们这一成就,我就没白来中国一趟”。回到英国后,他们也敢采用铸造叶片了,前苏联接着也开发了空心铸造涡轮叶片。60年代我们开发的涡轮叶片是多晶,而后发展为定向结晶和单晶;其冷却效果也大为提高,从过去的冷却效果只有100℃,而今已达500-600℃。毕竟我们有了一个良好的开端,带动了全世界的发展。

在金属所工作期间,我主要从事实用材料的研究与开发,一直到工业生产和应用,但是我也十分重视基础研究工作,否则就没有持续发展的后劲。上世纪60年代初,我们确定金属所要以开展铸造高温合金为主攻方向以后,我便提出以“高温合金的凝固过程的研究”为主要学科方向。因为铸造合金的铸件质量取决于液态金属的元素在凝固过程中的行为,从而我们发现了某些杂质元素会使正常的合金元素发生严重偏析,造成了高温合金性能下降和变脆,因而,只要控制这些杂质元素的含量,合金的性能就会大幅度提高,从而发明了“高温合金的低偏析技术”,这一技术也可用于合金钢。1998年在华盛顿召开的国际实用材料大会上,全世界共评出12项,这一发现被评为其中之一。

此外,为了研究材料在疲劳应力下裂纹的萌生与断裂过程,在我的指导下,开发出“红外监控技术”。材料是否可用,采用一般常规测试技术,往往与事实不相符。因而在上世纪60年代,我提出“接近使用条件下的材料性能”。由于早期我国镍铬资源十分匮乏,又受国际封锁,在我所领导的团队,还开发了几种节镍铬高合金钢和高温合金,从实验室到工业推广,都用了10年左右,体现了团结合作和坚持负责到底的精神。

通过多年的实践,我悟出了做人、做事和做学问的准则,成为我所遵循多年的座右铭:

1998年获得国际实用材料创新奖

“做人要海纳百川,诚信为本,忍让为先。

做事要认真负责,持之以恒,淡泊名利。

做学问要实事求是,勇于探索,贵在发现与创新。 ”

其中,以做人为最重要。2002年北大出版社曾出了一本由美国研究理事会编写的《科研道德》,书中引用了爱因斯坦的一段话:“大多数人说,是才智造就了伟大的科学家,他们错了,是人格。”这里所指的人格,对科技工作者来说,就包括科学道德和科学精神。

一个人能否取得成功,归根结底是人生观问题。对人生观,我的理解是:人为什么活在世上,怎么活着才快乐,怎样的人生才有价值。

人活在世上,就要为人类做贡献。从一万多年前的石器时代到今天的网络信息时代,都是前人所做的贡献的结果。作为一个中国人,首先要为中华民族做贡献,这是我在青年时期就立下的“强国之志”。所以1955年,我在美国麻省理工学院那个优越的环境里,一定要争取回国。回国后即使整天吃窝窝头,也无怨无悔,就是为了回国后,为中华民族的振兴做贡献。

一个人有了一个正确的人生观,就永远不会懈怠,即使受了很大挫折也不会退却。像上世纪60年代,在文化大革命期间,我险些丧命,但国家恢复常态后,工作热情未减,而且做出了更大的贡献。

然后,谈谈人怎么活着才快乐。丰衣足食,有一个美满的家庭,在工作上取得重大成就,都会使人快乐,但最根本的是如何做人。因为在现实社会中,一个人不可能孤立存在,人际关系便成为不可回避的现实,表现在科学道德和科学精神方面,有以下几个方面要考虑。

第一是诚信。说谎话、造假数据、剽窃别人的成果,心里总是不踏实,有愧于良心,怕别人发现,总是提心吊胆而造成不快乐。恪守诚信的人,即使与别人产生一些矛盾,也会得到谅解。诚信可以使一个集体团结,这是完成一项重大任务的必要条件,也是改变社会风气的必由之路。

第二是平等待人。助人为乐,人人平等世人皆知,但是真正做到这点很不容易。我在这方面可能有些特点,所以找我的人很多,因为帮助了别人,别人取得成就,国家受益,我自己也有成就感。

第三是要正确认识自己。一个人往往攀高不攀低,而自寻烦恼,要多看别人的长处才不会自寻苦恼,否则老觉得自己委屈,而不快乐。

第四是不要妒忌。妒忌是万恶之源,妒忌会造成不团结,妒忌会造成互相拆台,以至可以办成的事办不成。对单位或部门来说,也是一样,由于妒忌怕别人超过自己,就想办法压制对方,这样受害的不是个人,而是国家,这可能是当前我国存在的主要问题之一。

我国的制度是主管说了算,如果这位领导妒忌心很强,就怕别人超越自己,他必然拆别人的台,使那个有本事的人留不住,因而这个单位就会每况愈下,成为武大郎开店,一代不如一代。

所以作为一个有志青年,要尽力发挥自己的才智,不要和别人攀比,更不要存在妒忌心,否则就是自寻苦恼,生活不会快乐。

最后,我想给年轻人说几句话。

我的复杂经历使我养成了海纳百川、包容和容忍的性格。由于我们这代人在少年时期饱受战乱之苦,所以感到中国必须富强起来,别人才不敢欺负,从而培养出坚定的爱国信念。据媒体调查,中国的幸福指数不高,其中有些年轻人不太了解过去,往往和发达国家的同龄人相比,于是对现状有些不满意,我建议从娃娃时期就应该学习点中国的历史,使他们知道中国之所以有今天,来之不易,而鼓舞他们继续努力,才能使我们这个经济大国走向强国。年轻一代将要实现在2020年把中国建设成创新型国家并在本世纪中叶实现中华民族伟大复兴的宏伟目标,你们应该立下这个伟大的“强国之志”。没有志气,就没有做事的动力和克服困难的毅力。这是第一点。

第二点要说的是做学问要实事求是才能学出真本事,否则是“自欺欺人”。我们过去有句经常说的话:“只有吃得苦中苦,才能做得人上人”。这是几十年来,我最深刻的体会。中国当前正提倡创新型国家,却很少有真正的创新,所生产的产品,往往不能领先于世界,只能跟着别人的后面爬行。真正有影响的创新,来源于扎扎实实的基础研究。在这种“浮躁,急于求成”的社会环境里,很少有人心甘情愿、潜心从事基础研究工作,因而我们很难在科学技术上有原创性的突破。希望有更多的人在这方面做出更大的努力取得更多的成果,中国的科学技术能否领先于世界,就靠年轻的一代,年轻一代能否充分发挥作用,除了依靠每个人的努力以外,也要靠科技体制和教育制度的改革。

第三点要坚持优良的传统、勤劳、勇敢、节俭。现在各国的提前消费理念造成目前的金融危机,一个国家不重视生产,不可能致富,提前消费造成国家的入不敷出,造成社会不稳定。我国之所以有今天,就是靠着全国人民的勤劳、节俭和改革开放政策。就是国家富裕了,也要艰苦奋斗,这是中华民族的优良品德。

希望年轻人在学习和研究中,胸怀强国之志,实事求是,艰苦奋斗,就可以“有志者,事竟成”!

上左:1945年国立西北工学院 (今西工大)古路坝旧址

上右:1945年获矿冶系 学士学位

下左:1945年毕业合影

下右:1949年在密苏里矿业学院读硕士

师昌绪,金属学及材料科学专家,1945年毕业于国立西北工学院,同年到资源委员会四川綦江电化冶炼厂从事炼铜工作。1947年调到鞍山钢铁公司,1948至1955年留学美国,获欧特丹大学冶金博士,之后在麻省理工学院做博士后研究。

师昌绪是我国的35位被美国控制的学者之一。全过程参加了为留美学者争取回国的工作。1955年冲破阻力回到祖国。

回国后,9月师昌绪被分配到地处沈阳的中国科学院金属研究所,一干就是30年,历任研究员、副所长、所长。1982年筹建中国科学院金属腐蚀与防护研究所并兼任所长。1984年调任中国科学院技术科学部主任,并兼任金属所名誉所长至今。1980年被选为中国科学院学部委员(院士),1994年被选为中国工程院院士,1995年被选为第三世界科学院院士。1984年调北京后,任中国科学院技术科学部主任(1984-1996),国家自然科学基金委员会副主任(1986-1990),中国工程院创始人之一,工程院第一届副院长(1994-1998)等;现任国家自然科学基金委顾问、中国科学院金属研究所名誉所长、国家科技图书文献中心理事长(2001-),中国材料研究学会名誉理事长(2001-),两院资深院士联谊会会长(2005-)等职。

师昌绪曾先后被选为沈阳市政协委员、辽宁省政协常委。曾当选为第三、五、六届全国人大代表。先后被评为辽宁省科技工作先进个人和沈阳市先进科学工作者。由于他在基金委的出色工作,于1989年当选全国先进工作者1989年当选全国先进工作者。在工程院工作期间,他当选为党的十五大代表。

师昌绪曾获得包括两项国家科技进步一等奖在内的国家级奖励10余项、1991年获何梁何利科技奖、2001年获霍英东科技成就奖、2004年获第五届光华工程科技成就奖、2004年获中国金属学会“终身成就奖”。2002年,获美国矿物、金属及材料学会TMS(Mineral,Metals,Materials Society)高级会员TMS-Fellow称号。该学会会员人数始终维持在100人,他是唯一的一位华人。中美高温合金交流十余次,GE等11个公司联合授予他杰出贡献奖。1992年任中日及国际汽车薄板深冲学会主席、1992年任环太平洋先进材料学术会主席、1992及1998年被授予日本材料及金属学会荣誉会员、1992年-至今任何梁何利国际评委、2000年-至今任桥口隆吉基金会主席。2006年被授予“生物材料终身成就奖”。

师昌绪院士是我国著名的材料科学家,早年在美国留学工作期间,曾取得的成果:利用自制真空装置研究从炼锌炉渣中用蒸馏法提取高纯度银,获美国专利一项及M c G r a w-H i l l奖。研究I n-A s-S b相图,发现InAs、InSb合金相,成为半导体化合物发展的参考。研究Fe-Ni-Mn系合金恒温马氏体相变动力学;研究硅在超高强度钢中的作用,奠定开发M300超高强度钢的基础。上世纪80年代由他人移植到中国,成为今日我国最主要的飞机起落架用钢。

新中国成立初期,他排除万难回到祖国,多年来一直致力于材料科学研究及我国材料科学与工程领域的科技进步,是我国高温合金领域的奠基人。在高温合金、合金钢、接近材料的使用性能等研究领域取得了丰硕的研究成果,研制开发了多种国家建设急需的新材料和部件并推向应用,而且丰富和发展了凝固理论、相变理论、性能评价方法和理论等金属材料科学内容,对材料科学技术研究贡献卓著。同时,作为材料研究领域的战略科学家,他引领和推动了我国纳米科学技术、碳纤维、金属腐蚀与防护、镁合金等新学科的发展,带领我国材料科学走向国际。师昌绪院士在国际材料科学领域还享有很高声誉,多次担任国际材料领域学术会议主席和顾问。

师昌绪是我国35位被美国控制的学者之一

2011年1月14日,获得2010年度最高科学技术奖。

在MIT做博士后