从认知诗学的角度解读唐诗宋词

蓝 纯

(北京外国语大学 英语学院,北京 100089)

从认知诗学的角度解读唐诗宋词

蓝 纯

(北京外国语大学 英语学院,北京 100089)

认知诗学是将认知语言学的理念运用于文学作品的赏析而产生的新兴学科,它认为文学不是为少数文人学士而存在的阳春白雪,而是人类日常生活经验的一种特殊表达方式,也是人类认知世界的一种特殊体现方式。运用认知语言学的角色/背景理论和脚本理论分析唐代诗人王维及宋朝词人秦观、柳永和晏几道的部分诗词,并提

出了由初遇—钟情—欢会—分别—相思等五个基本步骤构成的中国古典爱情脚本。

认知诗学;认知语言学;角色/背景分离;脚本

1.认知诗学简介

较早的认知诗学(cognitive poetics)尝试可以追溯到Tsur(1983),但这一研究路径真正广受关注则是在本世纪初。Stockwell 2002年出版的Cognitive Poetics:An Introduction和次年出版的由Gavins&Steen主编的Cognitive Poetics in Practice在语言学界和文学评论界都引起了很大反响。

认知诗学研究的背景是过去30年里认知语言学(cognitive linguistics)的蓬勃发展。认知语言学的基本观点是:在人类的经验、认知和语言这三者之间存在密切的联系;语言形式和语言结构都不是随意的,而是由人类的认知活动和社会、文化、物理及身体经验驱动的。这一观点被认知诗学继承,从这一观点出发,认知诗学将文学视为人类普遍的认知活动和生活经验的一种。简言之,认知诗学是将认知语言学的理念运用于文学作品的赏析而产生的新兴学科,它认为文学不是为少数文人学士而存在的阳春白雪,而是人类日常生活经验的一种特殊表达方式,也是人类认知世界的一种特殊体现方式(Gavins&Steen,2003:1)。认知诗学将文学与语言学、心理学和认知科学联系起来,认为文学作品植根于人类最基本、最普遍的认知活动和生活经验,因此,对文学作品的阅读和理解的分析可以而且应该参照人类普遍的语言机制和认知机制。

认知诗学的意义在于它帮助人们认识到与文学作品打交道,其实就是在与语言打交道;研究文学作品就是研究语言;而研究语言就是研究人类的认知(Gavins& Steen,2003:64)。正如 Turner(1991:4)所指出的,文学植根于语言,语言植根于日常生活。因此,对于文学的研究应该植根于对语言的研究,而对语言的研究则应该植根于对人类认知的研究。

2.角色/背景分离理论及其运用

2.1 角色/背景分离

角色/背景分离在认知科学和认知语言学研究中都有重要意义,它指的是这样一种现象,即当我们观察周围环境时,我们的注意力通常会落在某个物体上,并将这个物体与其所处的背景区分开来(蓝纯,2005)。比如,如果桌上放着一个茶杯,我们通常会把茶杯视为整幅画面中最突显的角色(figure),将其与作为背景(ground)的桌子分开。同样,当我们聆听一场音乐会时,我们会将钢琴的声音与乐队的伴奏分开,认为前者更为突显。而当我们品尝一份菜肴时,我们也能从众多的调料中辨别出某一种最特别的味道。

一般说来,我们从背景中分离出来的角色总是具有某些特征,比如:角色一般有固定的形状,而背景相对形状无定;角色有清晰的轮廓线,而背景则没有;角色有特定的结构和内在的和谐,更像一件东西,而背景则显得缺乏内部结构,不像一件东西;角色似乎立在背景的前面,而背景似乎在角色的后面延展。总之,角色相对于背景显得更加突出和引人注目。心理学研究还表明角色更容易被鉴别和记住,更容易被与释义、感觉和审美等认知活动挂钩(蓝纯,2005)。

认知语言学家认为角色/背景分离也反映在语言的结构上,比如传统的主—动—宾(SVO)结构就可被视为角色/背景二分化这一普遍的认知原则在语言上的体现。具体地说,主语对应于角色,宾语对应于背景,动词表达的则是角色和背景之间的关系(Langacker,1990/1991)。

与此相应,认知诗学家认为同样的角色/背景分离也反映在文学作品中。从宏观的角度来看,每一部文学作品都是一个角色,被作者从生活的背景中突显出来。从微观的角度来说,在每一部文学作品内部,人物是角色,场景是背景;主要人物是角色,次要人物构成背景;故事的主线是角色,辅线是背景。从更微观的角度来说,如果对每一个章节、段落、甚至是句子进行考察,我们会发现其中也呈现出角色/背景的分离。可以说,优秀的作家就像优秀的摄影师,通过不断变换焦距和角度,将我们的视线时而聚焦在某个细节,时而又推广到远景。

在文学作品中,作家会经常运用一些风格特征制造出偏离常规语言的效果,以此吸引读者的注意,将角色从背景中突显出来(Stockwell,2002:15-16)。比如,苏格兰诗人Robert Burns的名作“A Red,Red Rose”是这样开头的:

O my Luve’s like a red,red rose

That’s newly sprung in June;

O my Luve’s like the melodie

That’s sweetly play’d in tune.

这是诗歌的第一节,诗人通过比喻、重复、排比等修辞手法的运用,突显诗作的主要角色my Luve,同时也将读者的注意力牢牢地吸引在角色上。不过,有时作家也会故意颠倒常规的角色与背景关系,将通常被视为角色的淡化处理为背景,将通常被视为背景的强化突显为角色。比如,Stockwell(2002)记载了他于1999年秋在巴黎的地铁上看到的一首小诗:“N’est-?”[Isn’t it rather the garden/that quietly crosses/the cat?]在面对诗中所描述的情景时,常规的视角为猫是运动的角色,花园是静止的背景,但若是这样来陈述,那就不成其为诗了。诗人匠心独运地引领读者转换视角,让原本静止不动的花园动起来,成为角色;让原本无声无息穿行的猫停下来,成为背景。这样的角色/背景的倒置处理勾起读者在阅读过程中丰富的想像,也使得一幕平常的情景拥有了诗意。

总之,作家就像舞台灯光师一样,调控灯光的方向、范围和强度,通过主观的角色/背景的分离,让读者用他/她的视角来看待所描述的事件、人物或情景,关注他/她所强调的,忽视他/她所淡化的。

2.2 “渭川田家”中的角色/背景分离

下面我们就运用角色/背景分离观来分析王维的“渭川田家”:

渭川田家(王维)

斜光照墟落,穷巷牛羊归。

野老念牧童,倚杖候荆扉。

雉雊麦苗秀,蚕眠桑叶稀。

田夫荷锄至,相见语依依。

即此羡闲逸,怅然吟《式微》。

这是一首描写傍晚时分的田园景色的作品。从宏观层面来看,诗人这一生所见过的景色很多,但是他单独挑出田园景色来描述和歌咏,而且是他在某个特定的日子(而不是其他的日子)、特定的时段(傍晚,而不是清晨或正午)、特定的地点(渭川)所见到的田园景色。可以说,诗人是将此时此地的所见所感当作角色突显出来,而背景便是诗人这一生的其他日子或这一日的其他时段在此处或他处所看到的景色和所生发的感想。

从较微观的层面来看,诗人是这幅“渭川田家”景色的观察者、感悟者和记录者。应该说,相对于一幅画卷一般展开的渭川田家景色,诗人,作为一个人物,更具有常规意义上的角色特征,而渭川田家景色则更具有常规意义上的背景特征。但是在诗的前四联,诗人浓墨重彩地描述的恰是渭川田家的几个生活画面:夕阳残照、牛羊归来、野老倚杖、雉雊麦苗、蚕眠桑叶、田夫荷锄。不妨这么理解,这是诗人特意制造出来的角色与背景关系的颠倒,将通常被视为背景的景物强化突显为角色,将通常被视为角色的人物虚化为背景。这种突出景物的写作手法见于王维的很多山水诗,也见于唐朝很多其他诗人的山水诗。王维的匠心独运还体现于诗作的结尾:在诗的最后一句,他将颠倒了的角色/背景关系恢复过来,将一直被淡化处理的观察者、感悟者和记录者推到前台,使其成为角色。因为这是诗作帷幕落下前的最后一束聚光,所以承受了这束光的角色便以格外醒目的方式定格在读者的脑海中。同样的角色/背景颠倒与复原也见于王维的另一首代表作“青溪”。

从更微观的层面上来看,在诗的前四联所描绘的生活画面中,每一幅都以诗人的视角呈现出角色/背景的分离:在“斜光照墟落”里,“斜光”是角色,“墟落”是背景;在“穷巷牛羊归”里,“牛羊”是角色,“穷巷”是背景;而在整个这一联里,斜光照射的墟落和穷巷共同构成牛羊归来的背景。在第二联“野老念牧童,倚杖候荆扉”里,“野老”是角色,“荆扉”是背景;如果联系上一联,则“斜光照墟落,穷巷牛羊归”共同构成“野老念牧童,倚杖候荆扉”的背景。在第三联“雉雊麦苗秀,蚕眠桑叶稀”里,欢叫的野鸡是角色,麦苗是背景;春眠的蚕是角色,桑叶是背景;整体来看,在麦地里啼鸣的野鸡是角色,在桑叶上酣眠的春蚕是背景;而这二者之间的关系并不固定,我们也可将它们倒置过来,认为野鸡的叫声反衬出春蚕的安静,从而将“蚕眠”视为角色,“雉雊”视为背景。第四联“田夫荷锄至,相见语依依”将聚光灯打在“田夫”身上,突显出这一角色的重要,而构成田夫的背景的则是诗人在前三联所呈现的有远有近的画面。

至此,诗人就像一个高明的摄影师,让读者跟随他的镜头看到傍晚时分渭川田家的远景和近景,整体和特写。远景是夕阳照射下的村落、小巷和缓缓走入镜头的牛羊,近景是野老、雉、春蚕和田夫。他的镜头不断拉近,不断转换,读者的视线也随之聚焦到不同的细节。

如果诗人在此收束,那么读者所看到的无非是一幅温馨安宁的乡村生活的画卷而已(王维的“新晴野望”便是如此),但诗人并未止步于此,而是在诗的尾联从摄影机后面走了出来,走进他描述的画卷中,带着几分羡慕和怅然,成为一个格格不入、置身事外的孤独的角色,而此前他所描述的种种温馨安宁的远景、近景、整体、特写都虚化为一个可望却不可即的背景,诗人则游离在这背景的前台。

3.脚本理论及其运用

3.1 脚本理论

在认知语言学里,脚本(script)指的是特为那些经常地、反复地出现的事件序列而建立起来的知识结构。我们在说出或理解语言时,脑子里总是在不自觉地比照某个相关的脚本来补足那些被略去不提的信息;如果不补足那些信息,我们甚至无法理解哪怕是最简单的语篇。试以下面两个小故事为例(Schank&Abelson,1977:38f):

a)小李走进餐馆,要了一杯冰啤、一个凉菜,结了帐,走了。

b)小李走进餐馆,看到几个服务员,站起身,走了。

这两个语篇提供的信息在数量上是差不多的,但我们觉得a)很好理解,b)则比较奇怪。这是因为a)吻合我们头脑中已经内化的由进入—就座—点菜—用餐—结账—离开等步骤组成的餐馆脚本,我们可以依据这个脚本驾轻就熟地补上那些省略的情节:比如,在点菜之前,小李可能扫了一眼菜单;在埋单和离去之前,应该喝了他所点的酒水,等等。餐馆脚本对我们理解a)的影响非常之大,它帮助我们在头脑中再现整个事件,甚至让我们忽略了脚本中的一个关键步骤——用餐,在语篇中根本没有出现。

与a)相反,b)的描述不吻合餐馆脚本,b)中的几句话描述了四个情景,但这四个情景并不能构成一个和谐的整体,这使我们无法依据餐馆脚本去补足省略的信息,b)因此变得费解。

在解读语篇时,人们一般运用两种机制来调动或建立合适的脚本,一种是记忆组织机制(memory organization packets,MOPs),另一种是主题组织机制(thematic organization packets,TOPs)。前者帮助人们将语篇中的新信息与大脑中已有的脚本知识相联系,据此作出关于事件发展的合理预测;后者帮助人们在不同的事件之间建立联系,并发现它们的相似性(Schank,1982;Gavins& Steen,2003:34)。

在阅读文学作品时,我们也会运用 MOPs和TOPs,根据头脑中已有的脚本知识来填补文本中存在的空白,解读句与句之间、段与段之间、章节与章节之间的关系。比如,西方读者在阅读West Side Story时,可能会联想到Romeo and Juliet,因为二者之间在目标(追求爱情)、条件(外在阻挠)、特征(年轻的情侣,一方死亡的假消息)等方面都存在很多相似之处;而中国读者在阅读林语堂的《京华烟云》时,则很可能会联想到曹雪芹的《红楼梦》,并比照后者中的人物关系、性格设定和情节发展等来理解前者。

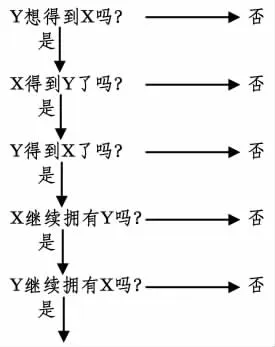

3.2 美国爱情剧本

有些脚本涉及的事件序列比较复杂,这样的脚本通常被发展成为剧本(scenario),比如,在当代美国文艺作品中关于爱情的描述背后就存在一个爱情剧本,这个剧本围绕男女情爱关系中的三个阶段展开:第一阶段,一男一女渴求或不渴求对方;第二阶段,他们得到或没有得到对方;第三阶段,他们长期拥有或未能长期拥有对方(Steen,2003:69)。这三个阶段几乎涵盖了所有的爱情故事,从《泰坦尼克号》到《阿凡达》,从好莱坞电影到流行音乐,从小说、诗歌到报刊上的娱乐绯闻,均未脱其窠臼。我们可以用图1来概括这个爱情剧本:

起点:X想得到Y

图1 美国爱情剧本(adapted from Steen,2003:69)

此外,每个爱情故事的发展或不发展都有其动因,比如:欲望、激情、需求,第三者的介入,来自外界的压力等;也都会产生正面或负面的结果,比如:幸福的感觉,一夜情,长久的恋爱关系的建立,或者愤怒、失望、孤独等负面情绪。

3.3 中国古典爱情剧本

笔者发现,宋朝的婉约派词人在他们创作的描写男女恋情的词作之中,也讲述了一个又一个爱情故事,但是古代中国的爱情故事与当代美国的爱情故事遵循不同的剧本来发展其情节,不过,在爱情产生的动因以及爱情所带来的正面和负面的影响方面,古代中国的爱情故事则与当代美国的爱情故事有很多共通之处。

在中国漫长的封建统治时期,爱情一直是一个禁忌的话题,男女之间的交往被控制到“授受不亲”的地步。只有一种情况下男女拥有相对的交往自由,那就是在风流才子面对歌舞妓时。这些歌舞妓可能是官妓,也可能是贵族家里所养的歌女、舞女,她们大多色艺俱佳,虽然失去人身自由,但内心依然渴求纯洁的爱情和正常的生活。另一方面,像秦观、柳永、晏几道这样的风流才子大多因仕途不如意而辗转漂泊,远离亲人,心中同样渴求感情的抚慰。于是,在酒宴上,在各种声色场所,一段段爱情故事便孕育、萌芽,被演绎得缠绵悱恻。不过,这种产生于畸形环境、男女双方地位悬殊的爱情故事绝大多数没有结果,以分离告终。

笔者认为,反映在宋词里的词人与歌舞妓的古典爱情故事通常遵循图2所示的发展步骤:

由初遇——钟情——欢会——分别——相思构成的爱情五步骤可以说隐现在绝大多数歌咏爱情的词作里,不仅词人了然(并因此会在有限的篇幅里略去其中的很多步骤),读者也了然(并且会在阅读时参照这一脚本补足词人略去的情节,以达到一个合理的理解)。用虚线箭头连接的第六和第七个步骤,“重逢”和“再分别”,并不是必要步骤,但可以循环往复地出现,构成一部分爱情故事绵延不断的尾声。

图2 中国古典爱情脚本

多数爱情词作写的都是相思这个步骤,当然在倾诉相思之苦时,有时会回忆一见钟情的初遇、短暂的欢会以及分别时的种种。也有少数词作写重逢之喜,兼顾相思之苦。至于单写初遇、钟情、欢会(也就是爱情剧本里的前三个步骤)的词作则极少。

下面笔者将分析体现在秦观、柳永和晏几道的三首代表作后面的爱情故事的脚本。

雨霖铃(柳永)

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处、兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去、千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别。更那堪、冷落清秋节。今宵酒醒何处,杨柳岸、晓风残月。此去经年,应是良辰、好景虚设。便纵有、千种风情,更与何人说。

这是柳永的传世名篇,上阙写在清秋时节、日暮时分与情人洒泪分别的情景,下阙写对未来相思之苦的展望。换句话说,这首词重点写的是爱情五步骤里的第四个步骤:分别。因为读者的头脑中都储存有爱情五步骤的剧本,所以柳永不必长篇累牍地介绍他与情人如何初识、如何堕入情网、如何柔情蜜意等等,当他把笔墨都投入到描写分别之凄惨,就像是把一束强光打到这第四个步骤上,将其突显出来,而之前的三个步骤和之后的一个步骤都因为剧本的存在而被调动起来,成为背景,烘云托月地映衬着作为角色被描写的分别的片段。如果不是因为读者的头脑中已经有这样一个爱情脚本,那么词人所展现的分别之苦就会成为无本之木,无源之水,不仅不能打动读者,反而会让他们感觉到突兀、生硬、甚至可笑。

满庭芳(秦观)

山抹微云,天连衰草,画角声断谯门。暂停征棹,聊共引离尊。多少蓬莱旧事,空回首,烟霭纷纷。斜阳外,寒鸦万点,流水绕孤村。

销魂,当此际,香囊暗解,罗带轻分。谩赢得青楼,薄倖名存。此去何时见也,襟袖上,空惹啼痕。伤情处,高城望断,灯火已黄昏。

这是秦观的代表作之一,描写词人登高忆旧,怀念远方的恋人。也就是说,这首词突显的是爱情五步骤里的最后一个步骤,别后相思。从上下阙之间的关系来看,上阙写景,营造出一个由远山、衰草、画角声、斜阳、寒鸦、孤村组成的辽阔的舞台背景;下阙抒情,词人悄然登场,而他的意中人也在他的思念中登场,他们一明一暗,共同成为舞台上被聚光的角色。从爱情剧本的角度来看,明写的第五个步骤在读者的头脑中串联起前面的四个步骤:相思越苦,则当初相爱越深,欢情越浓,分别越难。读者在想像中帮词人完成了一个完整的爱情故事,不如此,则词人单独挑出来浓墨重彩地描写的相思就无法深入人心。

鹧鸪天(晏几道)

彩袖殷勤捧玉钟,当年拚却醉颜红。舞低杨柳楼心月,歌尽桃花扇底风。

从别后,忆相逢,几回魂梦与君同。今宵剩把银釭照,犹恐相逢是梦中。

这首词写的是词人与一个歌姬久别重逢的喜悦,也就是说,突显的是重逢这个环节,兼顾当年的欢会和别后的相思,是本文所分析的三首词作里叙述爱情故事最完整的一个。62个字的篇幅不可能让词人铺展开来去讲述他们的爱情五步骤,他只能选取最有代表性的片断来写当年的欢会(捧玉钟、醉颜红、劲舞、欢歌),用最概括的语言总结别后的相思,而写今日的重逢则是通过描写萦回曲折的心情来完成的。太多应该交代的细节没有交代:比如两人是在什么情况下认识的,是如何一见钟情的,是因为什么分开的,分开了有多久,又是如何重逢的,重逢之后能长相守吗。但是读者在读词中所描述的片段时,并没有感觉它们之间不连贯,反而能读出一种笔如串珠、一气呵成的味道。之所以会有这种效果,还是因为读者心中和词人共享一个爱情故事的脚本。

4.结语

认知诗学认为,作家所创作出来的作品并不是自足的,也就是说,它并不是一个自给自足的独立体,作家完成创作只是为读者的解读提供了一个平台,一部文学作品真正实现其价值在于读者带着各自的背景、经历、禀赋、情感、认知风格等来阅读和理解这部作品,走进它所指引的世界里,体会,感悟,运用想像进一步构筑这个世界,让它丰满、充盈、鲜活,并且在走出这个世界时成为一个或多或少被改变了的人。

从这个角度出发,一些认知诗学家提出了“写读连续体”(writingandreading)的概念,而认知诗学的价值就在于它能帮助我们更好地理解文学作品的写读过程,帮助我们通过文学作品的写读来认识自身,认识人类,从而更好地理解文学在个人生活和社会生活中所起的不可或缺的作用。(Gavins and Steen 2003:162)

[1]Gavins,J.and G.Steen.Cognitive Poetics in Practice[C].London:Routledge,2003.

[2]Turner,M.Reading Minds:The Study of English in the Age of Cognitive Science[M].Princeton,NJ:Princeton U-niversity Press,1991.

[3]蓝纯.认知语言学与隐喻研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2005.

[4]Langacker,R.W.Concept,Image,and Symbol:The Cognitive Basis of Grammar[M].Berlin:de Gruyter,1990.

[5]Langacker,R.W.Foundations of Cognitive Grammar:Descriptive Application[M].Standard:Stanford University Press,1991.

[6]Stockwell,P.Cognitive Poetics:An Introduction[M].London:Routlege,2002.

[7]Schank,Roger C.& Roger P.Abelson.Scripts,Plans,Goals and Understanding[M].Hillsdale/N.J.:Lawrence Erlbaum,1977.

[8]Schank,R.C.Dynamic Memory[M].New York:Cambridge University Press,1982.

责任编校:李伟民

A Cognitive Approach to Tang and Song Poems

LAN Chun

Cognitive poetics provides a new way of understanding literature in applying the theories of cognitive linguistics to the interpretation of literary texts.It sees literature not just as a matter for the few elitists,but as a specific form of everyday human experience and cognition.In this paper,we apply the figure/ground segregation theory and the script theory of cognitive linguistics to the interpretation of four classic poems of theTangpoet Wang Wei and theSongpoets Qin Guan,Liu Yong and Yan Jidao,and we propose a five-stage script for the LOVE scenario as depicted in classical Chinese poems.We take this as a worthwhile attempt to combine the western cognitive poetic theories with the interpretation of classical Chinese poems.

cognitive poetics;cognitive linguistics;figure/ground segregation;script

H0-06

A

1674-6414(2011)01-0039-05

2011-01-21

蓝纯,女,湖北人,北京外国语大学英语学院教授,博导,主要从事认知诗学、修辞学和翻译研究。