让农民失地不失业

■ 文/图 本刊记者 戴聪

让农民失地不失业

■ 文/图 本刊记者 戴聪

通过为农民提供就业增加工资性收入和为农村非农产业发展提供市场、增加农民家庭经营性收入,让失地农民更好地生活。

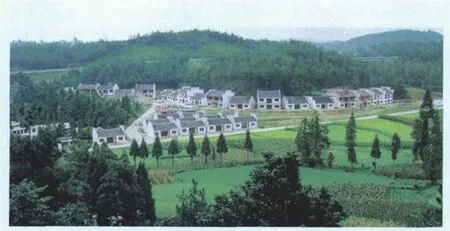

在龙里县观音村的塘坊,以服务业、加工业为主的第三产业带动了当地村民致富。

从农民到产业工人

龙里县的谷脚镇,离贵阳市区16公里,素有龙里面对贵阳的“前哨”之称。早在上个世纪90年代,谷脚镇就开始发展工业,经过20年的积累和发展,目前已经有神奇制药、红狮水泥、珠海富华、四力机械等74家企业落户谷脚,工业经济蓬勃发展。

工业化导致大量失地农民涌现。失地农民大部分文化程度较低,技能单一,收入来源有限,如果没有充分的就业,只能靠吃补偿的“老本”。“老本”也有吃光的时候。失去了土地,农民的出路在哪里?

为帮助失地农民解决就业与生存问题,龙里县除了将失地农民纳入社会保障体系以外,专门推出“村级人才市场”,对失地农民进行失业登记管理和相应的就业援助,尽最大努力为入驻企业组织劳动力,让企业发展更省事,也让农民有事可做。

记者在工业区园区采访工人陈小萍,她说自己每月从企业领取固定的工资和奖金,虽然没有了土地,但却获得了工作和稳定的收入。有一份工作,又不用离开熟悉的家园,这正是陈小萍的心愿。

陈小萍算了一笔账:白天在工厂上班,每月可从工厂领到1300多元的工资,晚上回家还可以养鸡喂猪,拿到市场卖,做点小生意,一年下来,最低收入都有4万多元。

“我们积极为农民提供就业,增加他们的工资收入。”谷脚镇孟杰镇长介绍:“村民只要有就业愿望,我们就与工业园区企业联系,培训就业、灵活就业,让农民失地不失业。”

从庄稼汉到小老板

在龙里,记者真切地感受到,龙里通过城镇化带动为农村非农产业的发展提供市场、增加农民家庭经营性收入,让当地农民享受到了实惠。

在谷脚,政府积极帮助新村村民依靠工业园区,办起建材、餐饮、运输等产业。

在观音村的塘坊,以当地特产野生食用菌为依托,以服务业、加工业为主的第三产业带动了当地村民致富。记者来到塘坊,七八户农家餐馆引人瞩目,中午时分,新村坝子里停了好几辆汽车,记者本以为是来自贵阳的游客到此吃饭,原来他们却是附近工业园区的工人。

“林香苑”餐馆老板王光仙的脸上洋溢着喜悦:“我们原先是在家做活路的,后来挨近工业园区办农家乐,没想到生意这么好,一年能赚五六万,不外出打工,在家也能挣钱奔小康。”

“城里人特别喜欢吃我们这里的野蘑菇。”村民唐正芳高兴地告诉记者,“这里特别适合野生菌生长,多雨季节,野生菌长得更快,一斤野生菌的价格在20元左右,我们一天能卖出200多元的野生菌。”以前这里的野生菌都是农民自己食用或者拿到路边卖点小钱,收入不多。现在依托工业园区和园区附近的餐馆,野生菌身价倍增,成了当地农民的一个增收渠道。

在谷脚,有很多农民与陈小平、王光仙、唐正芳一样,因为工业化和城镇化的带动,或者从农民变成了产业工人,或者从农民变成了小老板。

“现在有不少人来我们这里吃菌子、游玩,等贵龙大道修好了,贵阳到龙里更方便,会有更多游客来我们塘坊,我们的生意就更好了。”王光仙对未来充满希望。

(责任编辑/李 坤)