革命前夕的中国

文/刘则永

革命前夕的中国

文/刘则永

瓜分豆剖的中国

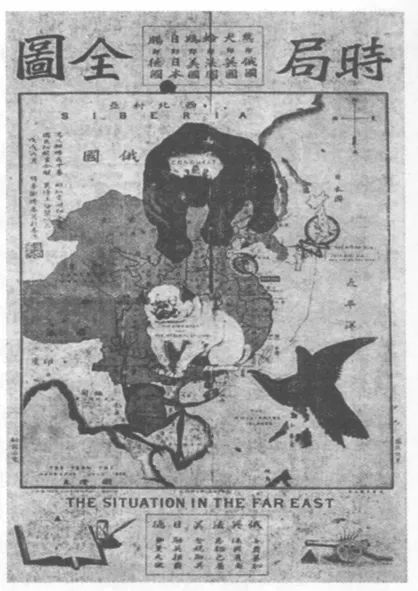

右面的 《时局全图》诞生于1898年,它是中国第一幅近代漫画,作者是孙中山的战友、革命志士谢缵泰。

画面的背景是一幅中国地图,画中用不同的动物分别暗示着当时参与瓜分中国的帝国主义列强,形象地描绘出清政府任人宰割、中华民族处于生死存亡紧急关头的严酷现实。画的左上方还有一首题诗:“沉沉酣睡我中华,那知爱国即爱家。国民知醒宜今醒,莫待土分裂似瓜。”

这幅漫画所反映的百年之前的形势,到底是个什么样子呢?

19世纪末20世纪初,西方列强纷纷进入到帝国主义阶段。但世界上的殖民地却几乎已被瓜分殆尽。有着庞大国土和市场和一个无能政府的中国,成了一块最后的肥肉,列强无不虎视眈眈。

1898年,饱受外国传教士压迫欺凌的山东巨野百姓,忍无可忍,杀死了两个德国传教士。德国乘机一面派兵占领青岛,一面取得了租借胶州湾及青岛、在山东修铁路和开矿的权利——山东成为德国的势力范围。德国的这一举动掀起了列强的瓜分中国狂潮。俄国出兵占领了旅顺、大连,还要修南满铁路,东三省成了俄国的势力范围。英国提出租借威海卫、九龙及在长江流域的优越权利,法国提出租广州湾及在广东、广西、云南的优越权利,日本提出在福建的优越权利,意大利要求租浙江的三门湾。

除意大利的要求以外,清政府都答应了。美国则提出门户开放政策,西方列强之间由此达成了共同宰割中国的同盟。

时局图以浅显易懂的手法,一针见血地描绘出了中国所面临的危机四伏的境地,即使文化程度不高的人也容易理解,很快就引起了国人的共鸣。该画短短时间内就有了多个版本,被印成彩色的单张宣传画,作为革命宣传品寄发给散布在世界各地的革命党组织。一时洛阳纸贵,影响极大。

自鸦片战争以后,中国国势江河日下。“天朝上国”竟一步步沦为列强的俎上肥肉。面对此“三千年未有之变局”。国人上下求索,寻觅救亡之策。

自强运动

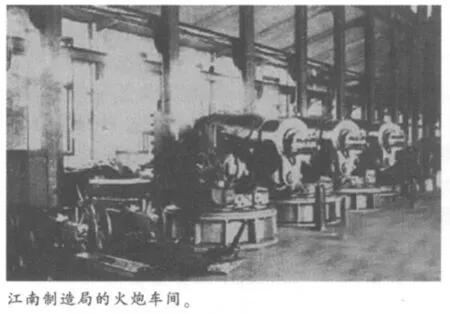

随着对西方了解的不断加深,以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等为首的汉族知识分子和上层官僚深感于列强器械之利,为改变中国积弱格局,发起了洋务自强运动。他们提出了“中体西用”的主张。即在不改变既有统治格局、不触动传统观念的基础,采用西方造船炮、修铁路、开矿山、架电线等自然科学技术以及文化教育方面的具体办法来实现“富国强兵”,免遭瓜分厄运。

经过20多年的“自强”,清政府拥有了号称世界第六、远东第一的海军舰队,以及西式学堂、兵工厂、造船厂、铁路、电报局等近代设施。但是在甲午战争中,苦心经营20年的北洋水师全军覆没,清朝这个“天朝大国”惨败给了刚刚实行君主立宪制不久的东邻“小国”日本。这一严酷的事实,证明了耗费了巨大人力物力的所谓“自强”,只不过造就了一个不堪一击的纸老虎而已。洋务运动失败了,证明了中国之弱,原因远不止是“器械不如人”。

维新改良

1895年春,中日议定 《马关条约》,清政府准备将辽东半岛、台湾和澎湖列岛割让给日本,并赔偿军费白银2亿两,开放重庆、苏州、杭州等地为通商口岸。当时正值清政府定期举行选拔进士的会试期间,各省的举人齐集北京。4月17日,来自广东的举人康有为探知了条约的全部内容,极为震惊,立即派他的门生梁启超发动广东籍举人联名上书,请求清政府拒签条约。一石激起千层浪。他们的行为,在应试举人之间引起了强烈的反响,1千多名举人闻风而动,在北京宣武门外的松筠庵集会,公推康有为执笔,起草了一份长达1.8万字的《上皇帝书》,要求清政府任用真正有本领的人管理国家、迁都到西安、宁可用2亿两白银作军费誓死抵抗也不可求和、改革政治等等。

但是清政府最终还是批准了《马关条约》。康有为等人毫不气馁,他们开办“强学会”、“保国会”等团体,印行报刊,宣传维新改良思想,公开讨论时事。年轻的光绪帝深受鼓舞,从1898年(戊戌年)6月11日起,短短时间内相继颁布了几十道新政诏令,涉及政治、经济、军事、文化、教育等各个方面,力图全面变法。但是,由于触及到了以慈禧太后为首的顽固派的利益,也缺乏相应社会条件支撑,在推行了103天之后,这种自上而下的改良就以失败而告终。光绪皇帝遭到囚禁,康有为、梁启超被迫流亡海外,谭嗣同等被杀,种种改革措施几乎被全部废止。

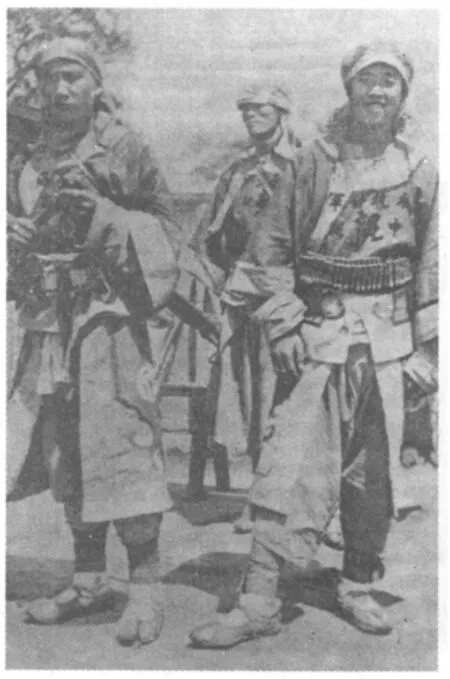

义和团运动

1900年,帝国主义贪得无厌的瓜分和侵略,终于在北方引发了一次以农民为主体、以“扶清灭洋”为号召的“义和团运动”。拳民们打教堂,挖铁路,以为这种天真而狂暴的简单排外就可以救中国。同时,清政府也愚蠢地认为凭“刀枪不入”的拳民们便可以抵御洋人。最终,颠狂止于枪炮。八国联军攻入北京,慈禧太后仓皇西逃。对义和团则始乱终弃,变抚为剿。而中国则又背上了庚子赔款的重压。义和团运动中,清政府极度愚蠢无能和不负责任的表现,极大地刺激了国人,无数人由此走上了革命的道路。

义和团运动之后,清政府的表现也极大刺激了列强的侵略欲望。从1901年到1908年,列强掀起了重新分割在华路权的浪潮。更为重要的是,通过对路权的控制,帝国主义列强不仅获得了高额利润,侵略触角随着铁路的延伸不断扩张,矿业开发、航运业、在华投资贷款等等,无不成为帝国主义攫取中国利益、巩固和加强势力范围的工具。“不劳兵而有人国”,帝国主义掌握了中国的经济命脉,人民大众与民族资产阶级的生活日益窘迫。

义和团团民。

实业救国

甲午战争后,湖南人禹之谟到了上海,计划在长江沿岸从事开矿,实现“实业救国”的理想,但没有成功。1902年,他回到了家乡,在湘潭开办了一家规模不大的毛巾厂,招收了十来个工人。由于他学过纺织技术,善于经营管理,产品质量比较好,价格又便宜,赢得了一定的市场。1903年夏,禹之谟把毛巾厂迁到长沙城里,扩大了规模,还设立了技术学校,招收青少年学徒,教给他们简单的应用化学和制造藤、竹、木等新式家具的手艺。在禹之谟的倡导下,湖南省很快创设了不少织布工厂。

可是西方商品如潮水般的涌入,大肆倾销,区区毛巾厂如何应对得了?禹之谟的“实业救国”理想受到了沉重打击。1904年初,黄兴、陈天华等在长沙成立华兴会,禹之谟当即加入。1905年,他成为中国同盟会湖南分会负责人,先后领导了湖南的抵制美货、收回铁路利权、反对盐捐浮收等运动,被推举为湖南教育会会长和商会会长。一心爱国的禹之谟,被清政府视为眼中钉,于1907年1月将其杀害。

革洋人之朝廷的命

甲午战争和义和团运动,使清政府承担了巨额的赔款。为了支付赔款,维持日常开支,清政府的各级统治者不惜竭泽而渔,加紧对人民进行剥削。1901至1910年的10年间,仅田赋就增加了2倍以上。地主、商人、官僚趁机兼并土地,农民被迫背井离乡,流离失所,纷纷揭竿而起。1902年,直隶广宗的景廷宾在清政府的统治核心地区举起“扫清灭洋”的大旗,四川资阳爆发的红灯教起义也提出“灭清剿洋”的口号。

从“扶清灭洋”到“扫清灭洋”,清政府的尊严、威望和信用已经丧尽,在很多国人眼中,清政府不再是一个合法政权,而只是洋人的傀儡。以推翻清政府为目的的革命逐步深入人心。与此同时,各个阶层的抗捐抗税斗争、秘密会社起事、少数民族的反帝反封建斗争、工人罢工此起彼伏,汇成了一股巨大的洪流,融入到资产阶级革命中,并对它的兴起和发展,起到了推波助澜的作用。

1903年,留日中国学生为了抗议沙俄违约不撤走它在中国东北的军队,组织了“拒俄义勇队”,企图效法古希腊斯巴达勇士抵抗波斯入侵的做法,与侵略者决一死战。这一爱国运动却遭到了清政府的弹压,被勒令解散。参加发起这一活动的陈天华极为愤慨。他在给湖南留日同学的公开信中这样写道:我们的行动分明是爱国的,但清政府却不说我们在和洋人作对,反而说我们和朝廷作对,要把我们作为叛逆者杀了,难道说这样的“洋人的朝廷”也不该推翻么?他大声疾呼:“要革命的,这时可以革了,过了这时没有命了。”他还在名著《警世钟》里写道:现在的朝廷已经成为帝国主义的代言人,完全是按照帝国主义的旨意办事,只有把它推翻,才是救亡图存的唯一出路。因此,“我们要想拒洋人,只有讲革命独立,不能讲勤王”。留日学生的爱国运动越来越壮大。1905年,清政府勾结日本政府,驱逐留学生中的革命党人,借以扼杀海外的革命运动。留日中国学生8千人群起反对。12月8日,陈天华在日本东京大森湾蹈海自杀,以自己的死唤醒人们的觉悟。

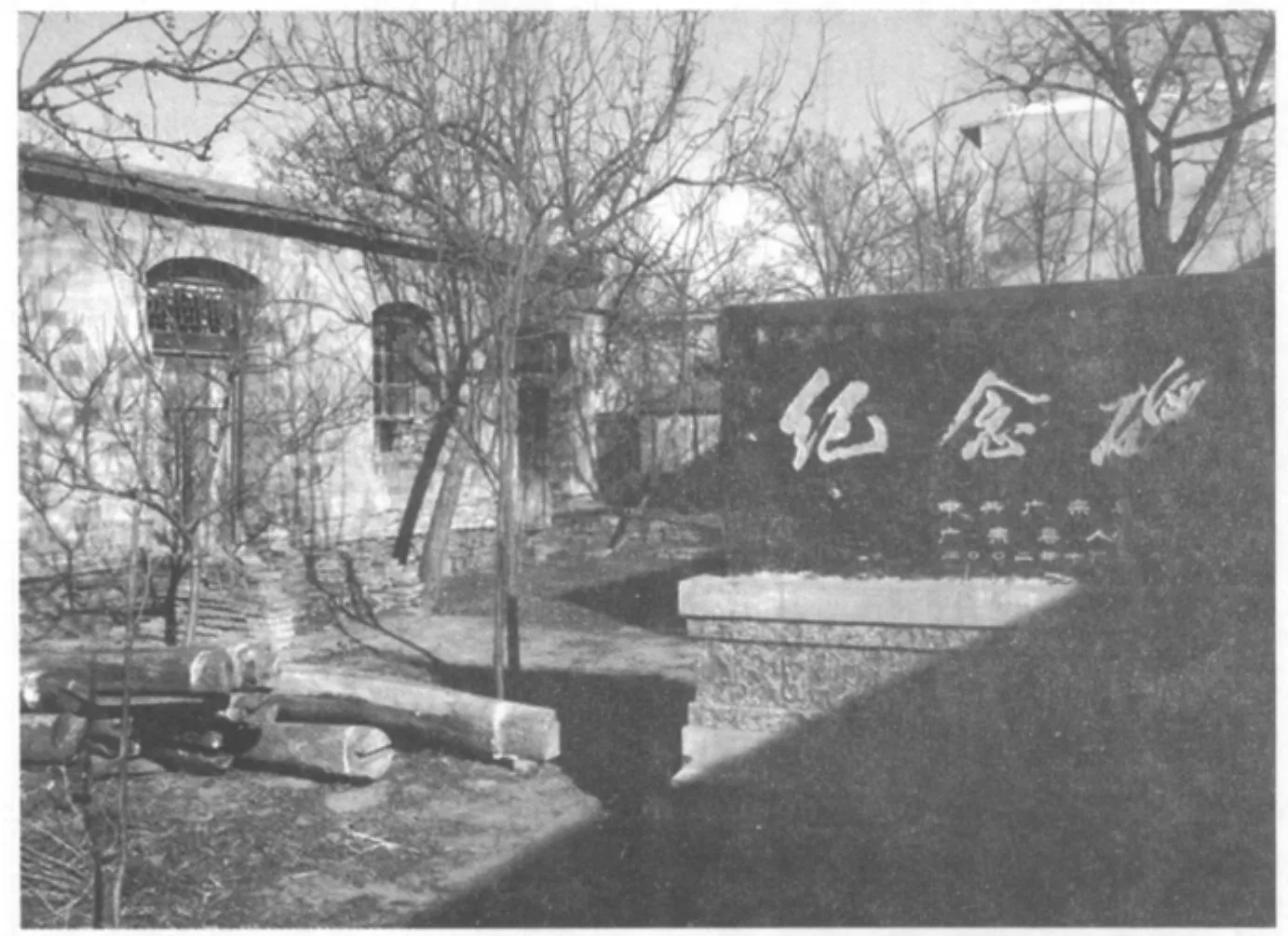

位于河北省广宗县的景廷宾起义纪念碑。

19世纪末20世纪初的中国,内忧外患、危机深重。为解决中国所面临的种种紧迫问题,形形色色的政治势力纷纷登场,争相在历史舞台上展示自己的理想和主张。经过历史大潮的几番无情沙汰后,前进的车轮不断朝着有利于革命的方向滚动,这大大鼓舞了革命者们,他们对自己的事业充满了信心。1904年,孙中山发表的《中国问题的真解决》一文指出:清朝统治“正迅速地走向死亡”,“中国现今正处在一次伟大的民族运动的前夕,只要星星之火就能在政治上造成燎原之势”。确实,伟大的辛亥革命,已经是呼之欲出了。

(责编 张海鸿)