新论《三国志演义》中论赞诗文的演化

·裴云龙·

新论《三国志演义》中论赞诗文的演化

·裴云龙·

从明代嘉靖壬午年(1522)《三国志演义》的刊刻问世,至清代毛宗岗评本的改正定型,这部小说中的论赞诗文在其间经历过两次大的改换过程。第一次是署名周静轩的诗歌和书坊主撰写的评论性语段在“志传系统”本中大量涌入,第二次是毛宗岗对旧本所有论赞诗文的删汰和改换。由于论赞诗文在小说文本中所承担的评价历史和教育读者的功能,这两次改换都与小说传播者在思想观念上的变化或调整相关,反映了不同主体的参与过程和他们对小说意义的不同定位。周静轩诗歌和书坊主评论的涌入,可被看成是“志传系统本”《三国志演义》对多层次接受者之思想观念的兼收并蓄,是其阐释空间被一次次扩充化的过程;而毛宗岗对既有论赞诗文的删减改换则体现的是儒家正统观念对既有观点的一种“规范化”的调整。

《三国志演义》论赞诗文嘉靖壬午本志传系统本毛宗岗

鲁迅先生在《中国小说史略》的“元明传来之讲史(上)”一节中指出,今日通行之毛宗岗评本的《三国志演义》对既往版本的内容修订,除情节上的增削,主要体现在“整顿回目,修正文辞,削除论赞,增删琐事,改换诗文”五个方面①。不过,鲁迅先生的“削除论赞”一说似仍有商榷的余地,因为被毛宗岗所“改换”的“诗文”绝大部分都是论赞类的。在《三国志演义》漫长而复杂的版本演化中,论赞诗文是改变幅度最大的成分之一,对它们的改换宣示着不同时期的小说叙述者或刊刻、批评者对历史人事的评价态度,折射着文史观念的差异与转变。

一、明刊本《三国志演义》中论赞诗文的演变过程简述

美国汉学家浦安迪(Andrew H.Plarks)认为,《三国志演义》对诗文的引录有别于另外三部明代奇书小说,其特殊意义“似乎是为了求助于古典经籍的权威”,而毛宗岗对这些诗文的改换则缘于“嘉靖以降品诗风味的变化”,同样出于“保持一种壮观权威感”的需要②。浦安迪从艺术的角度概括了《三国志演义》当中所引诗文的功用,但对它们的思想意义却鲜有论述。

在笔者看来,《三国志演义》所引诗文在内容思想方面的独特意义是它们有别于其他通俗小说的首要特征,因为它们大多是由史书中的“论赞”脱胎而来,是讲史题材小说中的重要组成成分。在早期人们的观念中,小说与历史的界限本不鲜明,讲史小说与历史文献的亲缘更加密切,它们的叙述者有理由认为自己编述的就是一部“史书”。于是,在叙述中插入论赞诗文就成了他们作为“编史者”抒发“一家之言”的表达方式。这些诗文能够抒发他们对所叙历史事件的感知和品评,同时还包含着重要的社会教化意义,借此诠释“正统必当扶,窃位必当诛,忠孝节义必当师,奸贪谀佞必当去”的基本道德③。早在宋元时期出现的讲史话本《三国志平话》即已收录了25首论赞诗,其中有3首诗——“三月襄阳绿草齐”(赞刘备跃马檀溪)、“鹤凫燕鼠狐狸嗥”(叹曹丕篡汉)和“丞相祠堂何处寻”(叹诸葛亮病逝)——后来被《三国志演义》引录④。

在嘉靖壬午(1522)本《三国志演义》当中,论赞诗文随着小说篇幅的扩充而大幅度增加,这种情形主要体现在四个方面:第一是诗文的出处庞杂且种类增多,既有对《三国志》正史论赞的抄录,又有对历代文人学者相关诗作、论点的摘引,还有文笔通俗的当代咏叹之作;第二是咏叹的对象范围更广,该本《三国志演义》无论是对刘备、曹操、诸葛亮、关羽这些“一等人物”,还是对董卓、郭嘉、荀彧、曹丕、周瑜、甘宁、张松这类“二等”甚至“三等”人物,无论是对赤壁之战、曹丕篡汉、夷陵之战这些重大的历史事件,还是对公子求计、义释曹操、卧龙吊孝这类文学性的故事情节,都附着了论赞诗文加以评价和咏叹;第三是针对单一事件或人物的论赞诗文数量广为增加,嘉靖本《三国志演义》大都引录了多篇诗文来评论那些重大的事件或重要的人物,从而形成一种宏阔的效果:例如针对曹丕篡汉有诗歌五篇,针对曹操之死有诗文七篇(诗四文二联一),针对诸葛亮之死则有诗文二十篇(诗十四文六);第四是对同一事件或同一人物的各类观点兼收并蓄,百家争鸣,比如对赤壁之战的功勋归属,既有诗歌认为应属黄盖诈降,指出“负忠若不因黄盖,妙计何曾识孔明”,同时也有诗歌认为应首推孔明借风,说“谩夸黄盖施猛火,须仗诸葛夏口风”⑤,对于曹操一生的功过是非,既有敬仰的,如“雄哉魏太祖,天下扫狼烟”,又有谴责的,如“堪叹当年曹孟德,欺君罔上忌多才”,也有中立的,如“一将之智有余,万乘之才不足”⑥。在笔者看来,这可能是受到《三国志》史书的影响,抑或是对它的刻意摹拟所致。在《三国志》中,正文部分的论赞有时和裴松之注文所引述的一些观点不同,裴注所引的不同文献也常有论点互异的现象。

此后,随着众多书商所刊行的“志传系统”本传播于世,署名为“周静轩先生”的论赞诗歌开始大量羼入。郑振铎先生认为,所谓的“周静轩诗”并非都是周静轩本人所作的诗歌,它包含了文人与书商的共同参与,是“集体智慧”的产物⑦。笔者曾在中国国家图书馆所藏《双峰堂本批评三国志传》(二十卷,残本)《汤宾尹校本三国志传》(二十卷)和《李卓吾先生批评三国志》(一百二十回)三部书中,共发现署名的且嘉靖本中未曾出现的周静轩论赞诗70首。从总体来看,“志传系统”本没有对嘉靖本中的论赞诗文加以删剪,但我们通过这些新羼入的周静轩诗,还是能够发现思想观念上的一些调整:

第一,尊刘反曹的正统观念强化了,非但如郑振铎先生所论,曹操被直斥为“奸雄”的次数增多,且他的重要谋士、在嘉靖本中被目为“忠臣”的荀彧,也遭受了道德指责,周静轩评价他道:

王佐才华天下闻,赤心事贼建奇勋。魏家社稷安排定,临没无颜见汉君。⑧

第二,由此出发,周静轩诗的道德教化意味尤其浓烈,其中歌咏忠臣义士、鞭挞奸佞小人的内容甚多,例如下面两诗:

奸宄专权汉室亡,诈称禅位效虞唐。满朝百辟皆尊魏,惟见忠臣符宝郎。⑨

妨贤卖主逞奇功,积得金银总是空。家未荣华身受戮,令人千载笑杨松。⑩

第三,周静轩诗并未因正统观念的强化而放弃对历史的重新反思,它们在很多时候能够摆脱现成文本和既有观念的束缚,对嘉靖本所推重的、蜀汉集团中英雄人物的失策行为,也给予适当的批评,例如此诗将“大意失荆州”的责任直指关羽的少谋和诸葛亮的失算:

江东寤寐索荆州,关将英雄独欠谋。可惜荆州归异姓,孔明缘自少计谋。⑪

再如此诗对姜维的九伐中原表示了异议:

除了周静轩诗歌之外,“志传系统”本中还插入了一些由书坊主所写的评论性文段,对嘉靖本当中一些不够中肯的评价性言论进行了直接的反驳,例如双峰堂本第七卷《长坂坡赵云救主》中的这段话:

糜氏之死,论者以因子龙一喝所致,故忠臣庙子龙遂不得入,只与子胥把门以尉。愚见论之,糜氏死时,谅必自度,倘从子龙之言,而三人俱自丧命,己与子龙不足惜,阿斗独不足惜乎?且子龙之过,亦充类至义之书也,子胥不得与同语,何也?盖子龙之喝,乃无心之失;子胥之鞭尸,乃由因仇而报之。吾细详观其行事,而原其心,以别玉石可也,慎勿如矮人看场云。⑬

这是针对嘉靖本此处正文旁有小字注“后来子龙不得入武臣庙,与子胥把门,盖因吓喝主母,以致丧命,亦是不忠也”而发的⑭。嘉靖本的叙述者想在三国故事中找到“子龙不得入武臣庙”的原因,遂盲目地臆造出这一因果关系,不切实际地给赵云扣上“吓喝主母,以致丧命”的帽子。双峰堂本的刊刻者余象斗经过了设身处地的理性思考提出了这一反驳,应该说更加接近于真实。

需要指出的是,以余象斗为代表的刊刻商和周静轩等平民文人在社会地位以及在图书流通环节中所起到的作用其实是很不相同的。这两类人群观点的共同加入,使得“志传系统”本的《三国志演义》论赞诗文呈现更为鲜明的多视角特色。后世的读者也可以由此感受到当时不同阶层人群在读书、评书的过程中引发的观点碰撞。

二、毛宗岗对《三国志演义》论赞诗文的改换思路新探

毛宗岗在《三国志演义凡例》中指出旧本小说论赞诗的缺点在于“处处是周静轩先生”,“而其诗又甚俚鄙可笑”,他的改动办法是“悉取唐宋名人作以实之”⑮。然而实际上,毛宗岗对《三国志演义》中论赞诗文的改换思路绝非如此简单,因为这一过程牵涉着小说创作观念与历史观念的变化,而不单纯是语言艺术上的问题。经过对勘和思考,笔者将毛宗岗对《三国志演义》论赞诗文的改换思路总结为如下三点:

第一,删除散文,保留通俗韵文。

毛宗岗悉数删除了旧本《三国志演义》中散文体的评论性文字。尽管《三国志演义》的叙述媒介并未完全采用白话,但连篇累牍的、从各类古书中征引的文言语段仍然会让多数读者感到佶屈聱牙,从而带来阅读上的障碍,且和通俗小说的审美语境甚不协调。其实严格说来,类似的工作并非始自毛宗岗,托名李卓吾的“志传系统”评本即已将嘉靖本中所有的评论性小字完全删滤。散文体的论赞被删除之后,它们的功能完全由保留下来的“文不甚深,言不甚俗”的诗词来承载,这使得小说的叙事艺术更加完美。

并且,那些被删除的文字中,有相当一部分是从《三国志》及裴松之的注释里直接抄录过来的,由于语境的转换,它们在小说当中已不再适用。例如,旧本《三国志演义》分别在叙及曹丕、曹叡父子病逝时从《三国志》及注文里引述了这样的话:

文帝天资文藻,下笔成章,博闻强识、才艺兼该。明帝沉毅断识,任心而行,盖有君人之至概焉。闻之长老,魏明帝沉毅好断,优礼大臣,开容善直,虽犯颜极谏,无所摧戮,而其人君之量,如此之伟也。⑯

这些评价是基于《三国志》的魏文帝、魏明帝本纪对他们二人一生行状的叙述而做出的,但《三国志演义》对这两人着笔最多的却是曹丕篡汉自立、逼迫兄弟的罪恶,以及曹叡穷奢极欲、杀戮大臣的昏暴,无法找到和他们“博闻强识”或者“沉毅好断,优礼大臣”有关的内容。语境的转换带来内容的剥离,使得这种照抄而来的论赞文字没有了存在的基础。

但是,毛宗岗也意识到,在这些散文体的论赞文中,包含着不少有价值的观点,可以作为评析三国历史并支持自己论点的好材料。于是他将这些内容改头换面,用自己的话进行加工之后,安置在了对相关章回的总结性评语当中,比如第二十九回的回评中对孙策“雅俗坐镇,君人之度未足耳”的评价即由嘉靖本卷之六《孙权领众据江东》中引录的“轻佻果躁,陨身致败”一句而来⑰,第一百十九回的回评中为姜维辩护的理由也和嘉靖本卷之二十四《姜维一计害三贤》一节所引“裴松之辩姜维”一段基本一致⑱。评论思考性的文段淡出小说正文,而由评语代行其职,这应该是讲史小说叙事与批评手段走向成熟的标志。

第二,突出正统观念在道德教化中的核心地位。

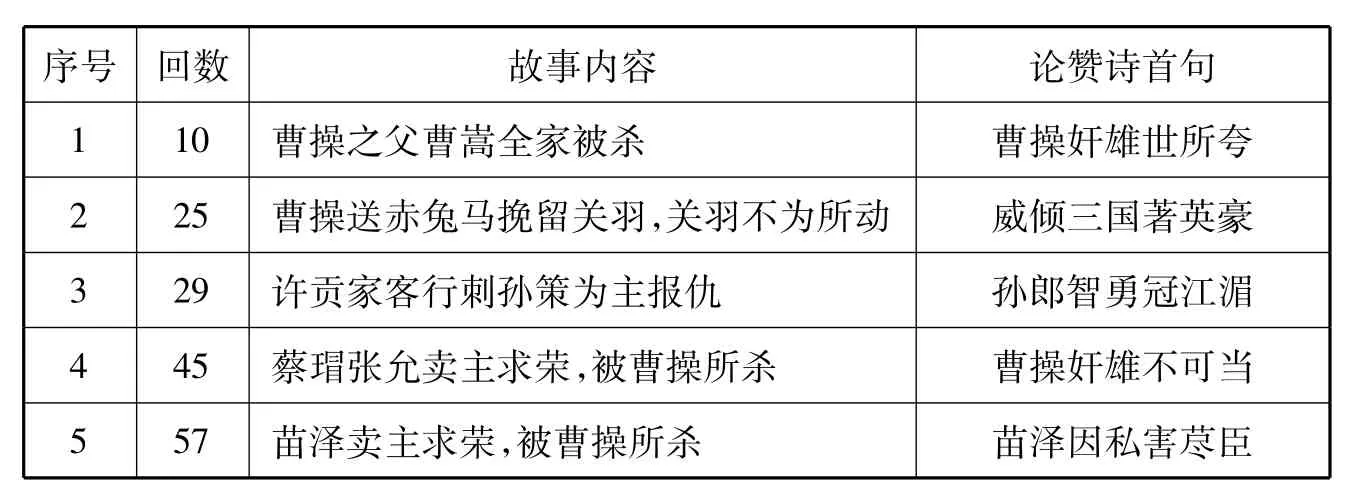

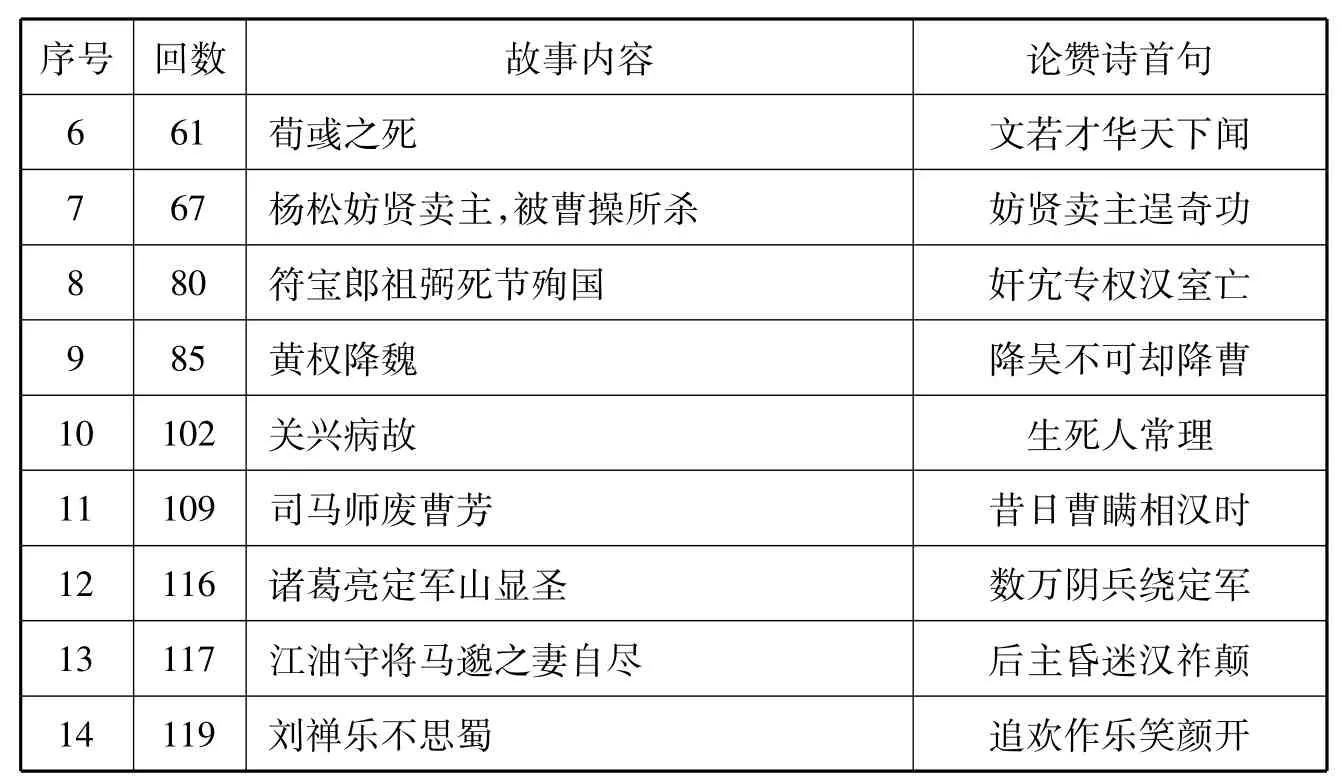

经过毛宗岗的评改,《三国志演义》的道德教化意味更为鲜明。尽管毛宗岗在《凡例》中对周静轩的诗歌表示不齿,但经笔者统计,他仍然保留了32首旧本中的周静轩诗歌。在这当中,有14首与扬善惩恶的说教有关,详见下表⑲:

序号回数故事内容论赞诗首句1 10曹操之父曹嵩全家被杀曹操奸雄世所夸2 25曹操送赤兔马挽留关羽,关羽不为所动威倾三国著英豪3 29许贡家客行刺孙策为主报仇孙郎智勇冠江湄4 45蔡瑁张允卖主求荣,被曹操所杀曹操奸雄不可当5 57苗泽卖主求荣,被曹操所杀苗泽因私害荩臣

序号回数故事内容论赞诗首句6 61荀彧之死文若才华天下闻7 67杨松妨贤卖主,被曹操所杀妨贤卖主逞奇功8 80符宝郎祖弼死节殉国奸宄专权汉室亡9 85黄权降魏降吴不可却降曹10 102关兴病故生死人常理11 109司马师废曹芳昔日曹瞒相汉时12 116诸葛亮定军山显圣数万阴兵绕定军13 117江油守将马邈之妻自尽后主昏迷汉祚颠14 119刘禅乐不思蜀追欢作乐笑颜开

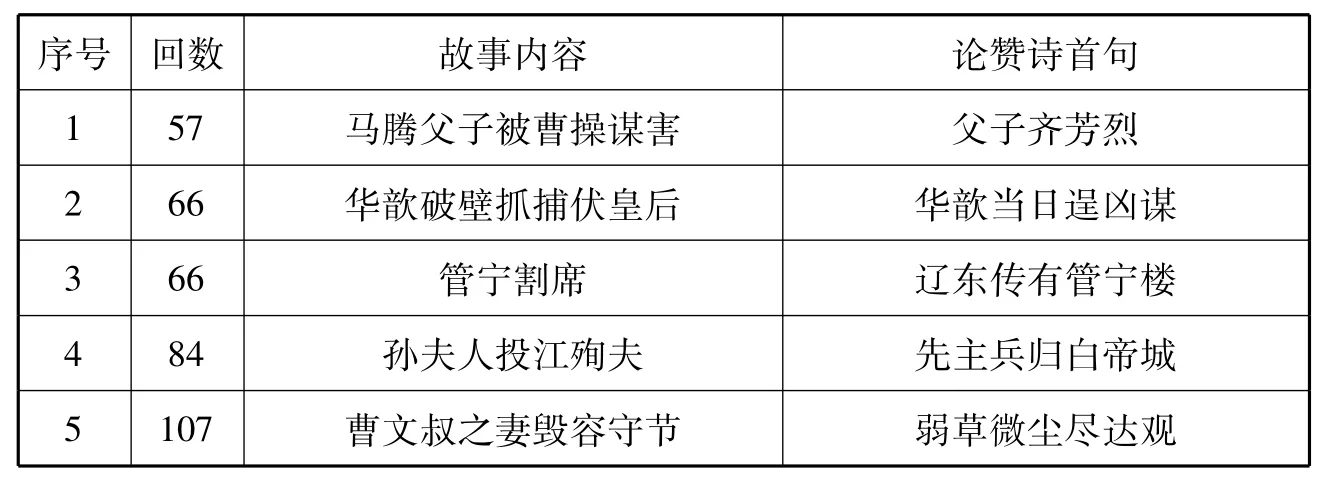

除此之外,毛宗岗对自己给小说改写或增加的几个细节——这些细节大多与道德教化有关——大多补充了相应的论赞诗歌展开道德评判,如下表所示:

序号回数故事内容论赞诗首句1 57马腾父子被曹操谋害父子齐芳烈2 66华歆破壁抓捕伏皇后华歆当日逞凶谋3 66管宁割席辽东传有管宁楼4 84孙夫人投江殉夫先主兵归白帝城5 107曹文叔之妻毁容守节弱草微尘尽达观

但必须指出的是,并不是所有的“忠孝节义”都能受到毛宗岗的推崇。毛宗岗有更为严格的标尺,他重视区别道德所服务的对象,只有不和尊刘反曹这一政治立场产生抵触的忠孝节义才能得到认可。因此,他在第六十四回“杨阜借兵破马超”的故事中删去了旧本中赞扬赵昂之妻和姜叙之母的两首诗歌,他在评语中表明:

我谓姜叙之母,异于徐庶之母:庶之母知操之为贼;叙之母不知讨操者之非贼,而助操者之为贼:此则其可惜者也……我谓赵昂之妻,同于刘表之妻:表之妻背刘备而从曹操,致其身与子俱死;昂之妻助曹操以攻马超,身幸免于死,而亦致其子于死:此又其可惜者也。⑳

同样,旧本里赞颂庞德的诗歌也于毛评本第七十四回中无存,因为毛宗岗觉得“不肯背曹操而降关公”却“背马超而降曹操”的庞德是“君子无取”㉑的。另外,旧本中魏吴阵营里许多杰出人物——诸如典韦、许褚、徐晃、司马懿、阚泽、甘宁、吕蒙等人的论赞诗,都在毛评本中被删除了。这不能不说与这些人物的立场问题存在密切的联系。可见,在道德体系里树立正统观念的核心地位,是毛评本《三国志演义》和既往版本在教化思想上最突出的区别。

不过,尊刘反曹的正统立场是符合毛宗岗道德观念的必要而非充分条件。对于刘备阵营中的一些重要人物,毛宗岗对他们人品的态度仍有所保留,比如位居五虎将之一的马超,毛氏是这样评价他的:

若马超,则可为战将,而不可为大将。其杀韦康,屠百姓,不得谓之仁矣;其不疑杨阜,不得谓之智矣。前既惑于曹操而攻韩遂,后复归于张鲁而拒玄德:此其识见当在四人(关、张、赵、黄,笔者注)之下。㉒

由于存在品行上的瑕疵,旧本中赞颂他的诗歌被毛宗岗删去,马超成了毛评本《三国志演义》里唯一没有论赞诗的五虎大将;再如为刘备献西川地图的张松,尽管堪称刘备入川的头号功臣,但毛宗岗依然反感他的“卖主求荣,而不告其兄”㉓,所以虽为他保留了论赞诗,却将旧本里“千经并万论,一览更无余”的前五个字改成了“百家并诸子”㉔。或许在毛宗岗眼里,张松可以算是聪明绝顶的纵横家,但绝不该是读“千经万论”出身的儒者。

然而,毛宗岗同时也意识到了正统观念与道德教化的局限性,这反映在他处理为曹操与刘备两人“盖棺论定”的论赞诗歌的独特方式上。旧本《三国志演义》在叙及曹操和刘备病逝时,都征引了古今各类诗文多篇,对曹操毁誉并存,对刘备皆为赞颂,而这些内容在毛评本中均不复存在。毛宗岗在第七十八回叙及曹操病逝的地方只引录了钟惺的《邺中歌》一首,诗中说“功首罪魁非两人,遗臭流芳本一身……书生轻议塚中人,塚中笑尔书生气”㉕;在第八十五回叙及刘备病逝的段落后,只引录了杜甫的《咏怀古迹五首之四》,在肃穆的诗语中表达怀念之感。的确,对于彪炳史册、千古评说的先人,任何单一的立场评判或道德归类都可能流于肤浅和空洞,而用怀古的幽思取代枯燥的言说或许是最好的办法。

第三,评述历史的观点由多元渐趋统一。

随着周静轩诗歌和书坊主评论的加入,“志传系统”本《三国志演义》里论赞诗歌的观点比嘉靖本更加丰富驳杂。毛宗岗通过对其中部分论赞诗文的删剪,改变了这一局面,使它们趋于统一。这带来了两个大的作用。

第一个作用是使书中一些重要的英雄形象得到了维护。旧本《三国志演义》尽管对关羽等英雄推崇备至,但并未将他们刻意放大到“古今名将中第一奇人”一类的高度,嘉靖本卷首的《三国志通俗演义引》中甚至还有这样的话:

人言三国多才俊,我独沉吟未深信。鹰犬骞腾麟凤孤,四海徒令蹈白刃。㉖

既然谁也无力真正挽救“天理民彝荡扫地”的败局,那么这些“才俊”名副实否就尚可推敲,他们的形象是可以被打折扣的。以嘉靖本卷之五《云长策马刺颜良》一节为例,该节正文旁有小字讲述了颜良被斩的真实原因是受了刘备的嘱托,故而对拍马赶来的关羽不做提防。因此在三首论赞诗中,尽管前两首称赞关羽的英勇,后一首却在惋惜颜良死得冤枉:

千万雄兵莫敢当,单刀匹马刺颜良。只因玄德临行语,致使英雄束手亡。㉗

旧本如此处理的原因,据正文透露,是为了给《三国志》正史所记述的“策马刺颜良”做出解释,因为叙述者认为史书曰“刺”字是有原因的。或许这样做的意图确是为了对历史场景加以最真实的还原,但它的代价是严重地抵消了关羽的正面形象,使得“大义参天地,英风播四方”的关云长此时成了“出其不意,攻其不备”的刺客,“斩颜良”的英名自然大打折扣。明万历年间托名李卓吾的评本于此基础上,在第七十七回的批语中提醒读者,关羽之所以被东吴杀害是他当年刺杀颜良的果报。这种差异性效果的形成是否出自叙述者的本意,由于没有合适的材料证明,我们不得而知,但它的确容易使人浮想联翩,美国浦安迪教授所坚持的“反讽”一说就由此生发㉘。结果,毛宗岗在修改中,悉数删除了与此相关的所有文字,重塑了关羽作为“古今来名将中第一奇人”的忠勇,也就维护了关羽形象所象征的思想道德内涵。

同理,旧本叙及张飞之死时,引述了批评他鲁莽暴躁的诗歌“盖为平生鞭士卒,致令小辈丧身躯”和“不知肘腋能生变,谩说英雄敌万人”㉙;在叙及姜维之死时,也收录了后人非议他的一首诗“邓艾遭刑钟会丧,姜维一计害三贤”㉚。尽管这些否定性的批判并非偏颇,且这种不拘泥于成说的态度也符合史家的思辨精神,但它们所形成的客观效果是将英雄的形象丰满还原,而不是高大突出。因此,毛宗岗很可能是出于主题立意上的考虑将它们全部滤出了小说正文。

第二个作用是强化了宿命论的观念。尽管从总体来看,各个版本的《三国志演义》都包含着宿命的天道观,但在旧本里,却有相当多的论赞诗歌表达着与此不尽一致的思想。它们在字里行间对天命的确定性存在着或多或少的质疑,认为历史包含着不定因素,英雄人物的才智与努力存在着改变“天意”的可能,例如嘉靖本卷之七《郭嘉遗计定辽东》一节中这首赞颂郭嘉谋略的诗:

虽然天数三分定,妙算神机亦可图。若是当时郭奉孝,难容西蜀与东吴。

指出如果郭嘉在世,那么三分天下的“天数”就并非铁板一块,而是存在着被他的“妙算神机”改变的可能,创造或改变历史的主体不一定总是“天数”。与此类似的,还有以下这些诗句:

不因徐庶临岐见,怎得西川四十年㉛。(嘉靖本卷之八《徐庶走荐诸葛亮》)

孔明当日心无量,西蜀东吴一旦休。㉜(嘉靖本卷之九《诸葛亮智说周瑜》)

假使华佗将脑劈,尚存身在洛阳宫。㉝(嘉靖本卷之十六《曹操杀神医华佗》)

当时若听亲儿语,未必山河扫地休。㉞(双峰堂本第二十卷《蜀后主舆榇出降》)

这类诗歌在毛评本《三国志演义》当中被悉数删落,因为他们不符合毛宗岗在评语中多次强调的天命观念㉟。全书只有一次例外,是卷之廿一在叙及诸葛亮“熄火上方谷”时的一句诗“孔明妙计如成就,争得山河属魏朝”被毛评本第一百三回保留㊱,这或许与该情节在塑造诸葛亮这一特殊形象的过程中所占有的特殊地位有关。

其实,宿命论的天道观念正是人们试图对既已形成的历史格局所做出的一种解释,它和偶然论从思想来源上说并没有大的区别。只不过,毛宗岗对宿命论的言说,使人感到他对于儒家“天命”之类形上观念的信仰有着难以动摇的敬重,并且认为自己拥有着随时宣传这种观念的使命。更进一步,毛宗岗从维护天命观念的儒家思想出发,删除了多首“志传系统”本所加入的,在评析历史之余谴责“天道”的诗,例如下面几句:

讨逆无成祸已昭,冤魂已百恨难消。非因操贼多权变,只为天公祚魏朝。(双峰堂本第四卷《曹操勒死董贵妃》)㊲

凶暴横行仁义殃,老天何事欠分张。功名未遂英雄困,到此如何不断肠?(双峰堂本第六卷《刘玄德走荆州》)㊳

报国忠臣多横死,欺君贼子尽投生。试看古今兴亡事,天道如何也不平?(双峰堂本第十一卷《曹操杖杀伏皇后》)㊴

但是,同样出自“志传系统”本的、嘲讽曹操父子篡汉自立却让子孙终遭天谴的诗却被悉数保留。毛宗岗的这一改换思路意在弥合客观历史进程与文人主观道德信念间的尖锐矛盾,也就是说,他在内心中不情愿承认、也不情愿让读者感受到道德规律(即“天理”)和历史规律(即“天数”)之间客观存在的巨大差异。毛宗岗认可“天道”,但他也在幻想着“天道”能和自己所认同并宣传的道德观念保持一致。他想用各种机会说明,这两者之间是并不矛盾的。这同样是儒家正统文人用自己信奉的道德观念对社会历史规律所做出的一种乌托邦式的阐释与构想。

三、《三国志演义》论赞诗文演化的实质

概括而言,如果说“志传系统”本里周静轩诗歌与书坊主评论的大量涌入是《三国志演义》里论赞诗歌的“扩充化”,那么毛宗岗对旧本论赞诗文的删剪就是一种使其“规范化”的调整。

郑铁生先生认为,署名为周静轩的那些诗歌的价值在于,使我们明白明代文人如何利用它来表达在不同版本《三国志演义》中的参与意识㊵。其实,“志传系统”本《三国志演义》里论赞诗文的“扩充化”现象本身,就是一种众多文人“参与意识”的表现。“参与”其中的主体是丰富多元的,在70首署名周静轩的诗歌里,那些针对历史人事和前人成说提出深思反驳的,可能反映了文人学者的参与;那些义正词严的劝惩说教,可能是道学家们的声口;而那些为数众多的俚俗之作,则可能是书商们为取悦一般读者所提供的娱乐之作。除此之外,像余象斗这样的大刊刻家同样不甘寂寞,也抓住各种机会来发表专属于自己的意见。因此,“志传系统”本《三国志演义》中的论赞诗文所呈现的驳杂观点,实际上是不同阶层、不同文化水准的接受者们的众声合唱。但是,参与主体过多也带来了思想观念上的混乱,这将不利于小说发挥它的教化功能㊶。《三国志演义》传播热度的日趋提升,更加需要有人对它的道德观念进行规范化的调整。

毛宗岗对《三国志演义》论赞诗文的改换删汰就是这种“规范化”工作的体现。毛宗岗所生活的顺治、康熙年间,正是中国社会政治由动乱趋向稳定的时代。因此,对热门通俗小说所传播的观念加以适当的规范,应该说也反映了时代的精神和要求。经过毛宗岗的一系列调整,《三国志演义》里的论赞诗歌对历史的评价标准由多元趋向统一,强化了正统道德和天道观念在小说价值观体系中的统率地位。为了在正统思想的框架下实现这种整合,他进而在思想意义上将《三国志演义》提升到了前所未及的新高度。最早,明人蒋大器为嘉靖本《三国志演义》作序时,是把史书的功用赋予这部小说的:

夫史,非独纪历代之事,盖欲昭往昔之盛衰,鉴君臣之善恶,载政事之得失,观人才之吉凶,知邦家之休戚,以至寒暑灾祥,褒贬予夺,无一而不笔之者,有义存焉。㊷

需要指出的是,史家所提炼的治乱兴衰之“义”和儒家正统的道德观念虽有交集,但不会完全一致。这和司马迁在《史记·仲尼弟子列传》中对德行突出的颜渊并不感冒,却对擅长言辞但“不受命而货殖焉”的子贡情有独钟是同样的道理。于是,毛宗岗对《三国志演义》提出了高于史书的道德期许,赋予它“自宦官妖术而外,尤重在诛乱臣贼子,以自附于《春秋》之义”的评价,使它形成“虽曰演义,直可继《麟经》而无愧耳”的儒家教化效果,这甚至有了经学的一些味道㊸。

属性定位上的微妙改变,却引发了历史观念的巨大变化,以至毛宗岗在《读三国志法》的开篇即为刘备、孙权、曹操三方贴上了“正统”“闰运”和“僭国”的标签㊹。同样,毛宗岗在第六十四回总评中对马超的那段“可为战将,而不可为大将”的品评,其声口与《论语·先进》篇中孔子对仲由、冉求两个学生“可谓具臣”而算不得大臣的那段评论有着高度的神似㊺。经学观念作用于其中之后,毛评本《三国演义》的历史观念也就和旧本里一般意义上的“拥刘反曹”有了显著的区别。其实,在对小说的评论和整理中展现出经学思想的痕迹,并不是一件新鲜的事情。有学者认为,《红楼梦》研究当中“索隐派”的思想来源其实也和传统经学存在着比较密切的关联㊻。

当然,毛宗岗在思想观念上对《三国志演义》文本内容的调整也不能不照顾到普通民众的审美情趣,这应该是他保留32首周静轩通俗诗歌的原因。其实,被毛宗岗整合进来的民间思想还不止这些,《三国志平话》所宣扬的因果报应论也进入了毛氏的话语体系中,我们可以在其评语中找到明显的痕迹㊼。但是,毛宗岗引入这类民间思想的原因,应该是拿它们来寓教于俗、寓教于乐,最终是为宣传儒家正统观念服务,这已经不是最早时候那种单纯的民间趣味的表现了。

注:

①鲁迅《中国小说史略》,上海古籍出版社1998年版,第90页。

②[美]浦安迪讲演《中国叙事学》,北京大学出版社1996年版,第113-114页。

③⑤⑥⑭⑯⑰⑱㉔㉖㉗㉙㉚㉛㉜㉝㊷[明]罗贯中《三国志通俗演义》,上海古籍出版社1980年版,第1、482、754-755、409、878及1037、288、1149、571、4、248、780-781、1148、356、434、751、1页。

④《古本小说集成·建安虞氏刊本至治新刊全相三国志平话》,上海古籍出版社1994年版,第63、120、136页。

⑦参见郑振铎先生《三国志演义的演化》一文第九章的详细论述,载郑振铎《中国文学研究》(上册),人民文学出版社2000年版,第207-208页。

⑧⑩⑫⑬㉞㊲㊳㊴[明]罗贯中著、[明〛余象斗评梓《双峰堂本批评三国志传》(二十卷本,第十二至十九卷残缺),中华全国图书馆文献缩微复制中心1995年版,第695、760、867、486、896、289、376、753页。在本文中,笔者参考最多的“志传系统本”就是双峰堂本,而不是叶逢春本和周曰校刊本。因为,郑振铎先生曾指出,余象斗评本与此前各本的最大区别之一就是“加诗歌”,且此前各本的“诗词”都“绝少异同”。并且,“自余氏本出现,于是罗氏的原本的面目便略略的有所变动了”。参见郑振铎《中国文学研究》(上册),人民文学出版社2000年版,第197-198页。今人陈国军先生也持此说,参见其《〈残唐五代史演义传〉非罗贯中所作》,《明清小说研究》1999年第1期。不过,郑铁生先生考出周静轩诗歌共有80余首,参见其《周静轩诗在〈三国演义〉版本中的演变和意义》,《明清小说研究》2005年第4期。窃以为有些地方尚可商榷,此处备一说。

⑨[明]罗贯中著、[明]汤宾尹校正《汤宾尹校本三国志传》(二十卷本),中华全国图书馆文献缩微复制中心1995年版,第855页。

⑪[明]罗本撰、[明]李贽评《李卓吾先生批评三国志》(一百二十回本),明末书林藜光楼植槐堂刻本第七十五回,全国图书馆文献缩微复制中心1992年版。

⑮⑰⑱⑳㉑㉒㉓㉟㊸㊹朱一玄、刘毓忱编《三国演义资料汇编》,百花文艺出版社1983年版,第241、344、486、407、420、406、403、450及453、308、293页。

⑯⑰[晋]陈寿撰、[南朝·宋]裴松之注《三国志》,中华书局1959年版,第89及115、1113页。

⑲㉔㉕㊱[明]罗贯中著《三国演义》,人民文学出版社1973年版,第509、666、886页。

㉘浦安迪将虚构叙事艺术中的“反讽”概念界定为“作者用来指明小说本义的表里虚实两方面严重歧异的一整套结构和修辞手段”。浦安迪认为,“反讽”在中国古代小说中表现为一种“大相径庭”的形式,“一方面有登场人物的幻想和期待,另一方面则是后来现实的意想不到局面”。至于“反讽”手法在《三国志演义》中的表现,浦安迪认为是“口与心、意与事之间的巨大分歧”,在刘备、诸葛亮、关羽、张飞等人物身上都有所表现。关于这一理论的详细表述,参见[美]浦安迪著、沈亨寿译《明代小说四大奇书》(The Four Masterworks of the Ming Novel:Ssu Ta ch’i -shu),三联书店2006年版,第393-434页。

㉟毛宗岗在其为《三国演义》第九十二、九十四回的回评中反复申明,诸葛亮北伐的失败是由于天意的确定,即便他调整了自身的策略也将无济于事。

㊵郑铁生《周静轩诗在〈三国演义〉版本中的演变和意义》,《明清小说研究》2005年第4期。

㊶这种乱象在托名李卓吾本的评语中体现得最为严重。

㊺杨伯峻《论语译注》,中华书局1958年版,第125页。

㊻这一观点参见张国风《索隐派是被经学的传统思维耽误了》一文,见其《漫话红楼梦》一书,河北人民出版社2000年版,第248-250页。

㊼毛宗岗在《三国志演义》第一百二十回的回评中说:“至于报报[应〛之反,未有已时:禅、皓稽首于前,而怀、愍亦受执于后;师、昭上逼其主,而安、恭又见逼于臣;西晋以中原而并建业,东晋又以建业而弃中原;晋主以司马而吞刘氏,宋主又以刘氏而夺司马”,这和《三国志平话》末尾所叙述的,汉帝外孙刘渊灭晋而兴后汉,告慰刘氏先帝的说法极其相似,可以看出二者是同出一源的。

作者单位:北京师范大学文学院

责任编辑:徐永斌