也说北京会馆

刘一达

也说北京会馆

刘一达

有关老北京会馆的著述很多。今年是辛亥革命100周年,会馆的历史文化价值也再一次被人们所提及。尽管老北京的许多会馆早已被拆除,并以宽阔的马路和林立的大厦取而代之。虽然许多老北京的会馆,我们只能在图片上寻踪,在记忆里觅迹了,但是人们对昔日会馆的怀念,并没有随着时光的流逝而消退。

这是因为北京的会馆,曾是近代史上许多革命运动的发祥地,而且近现代史上的许多伟人,都曾在北京的会馆留下了他们的足迹。所以说到中国的近现代史,我们不能不提到老北京的会馆。当然说到北京近现代史,我们也不能不说到会馆,因为会馆在北京的近现代史上,扮演着非常重要的“角色”。

一

北京的会馆最早起源于什么时期,北京的史学界在很多年前就有争论。

有人认为北京会馆的形成,可上溯于战国时期的燕国。

当时燕国作为北方的一个诸侯国,处于中原与辽东的要塞,经济十分繁荣,中原诸侯国和辽东的商贾纷纷到燕国经商贸易。为了解决客商的住宿问题,燕昭王下令开设了供商旅之用的客舍,同时还专设了安置报效燕国的诸国精英的招贤馆。

到了汉代,昭帝元年诏改燕国为广阳郡,南来北往的商人更多了。为了解决同乡、同业人士的集会议事场所,纷纷自建“郡邸”,这便是后来会馆的雏形。

但有人认为这一类“馆舍”和“郡邸”,与后来的会馆有本质上的区别。为什么呢?一是战国、汉代以及以后的唐、辽时期,北京的“馆舍”、“郡邸”带有官方色彩,而我们现在接触到的北京会馆,则属于民间自发建的。

二是后来的会馆与秦汉时期的“馆舍”、“郡邸”在同官府的关系上、组织形式上,以及房屋产权的归属上也是不同的。会馆的房产主要是民间集资建的,当然也有官宦、富商、名士出资建的,有的则是官宦、富商、名士拿出自己房产的一部分当作了会馆,而“馆舍”、“郡邸”则是政府出资兴建的。

二

经过多年的探讨,现在史学界已基本达成共识,即战国时期及以后的“馆舍”、“郡邸”,跟后来的会馆,也就是我们现在说的北京会馆,不是一个概念。而且史学家们也统一了认识,北京的会馆始于明代。清代是北京会馆的重要发展时期,会馆到清末才走向衰败。

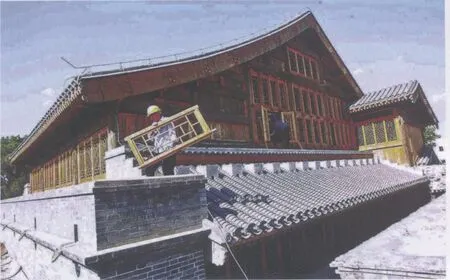

修缮中的阳平会馆

为什么得出这个结论?

主要是因为现在北京这座都城的格局,是明代打下的基础。明代的永乐皇帝定都北京以后,北京即成为全国政治、文化、经济的中心,许多外地人到北京做官,许多外地人到北京经商,而且从明永乐十三年科考开始,北京作为中央考场,全国各地的举子每三年要到北京参加一次会试,因此设立会馆,便成为外省人士在京城生活、工作的一种需要。

据史料记载,明嘉靖、隆庆至万历仅仅50年左右的时间,“京师五方已建有各省会馆”,也就是说当时各省在北京都有会馆了。

清朝,北京的会馆又有了新的发展。清代二百多年间,每次会试,进京应试的举子都有上万人。这上万人多数都住在会馆里。

到了光绪年间,北京的会馆已发展到400多所。不但各省有会馆,大一点的县也有会馆。此外各商会也纷纷兴建会馆。兴建会馆之风在乾隆、嘉庆两朝达到高潮,以至于当时京城的房价都跟着疯涨。乾隆时的汪启淑在《水曹清暇录》中写道:“数十年来,各省争建会馆,甚至大县亦建一馆。以至外城房屋基地价值昂贵。”

可以说清代北京的“满汉分置”制度,大大促进了会馆的发展。清代的北京,内城是不许汉人居住的,即使像纪晓岚、张之洞、林则徐这样的高官也不能住在内城,当然,会馆只能设在外城。

南城是清代的商业繁华地区,也是文人墨客居住之地,所以清代的会馆主要集中在“前三门”即正阳门、宣武门、崇文门以外,尤以宣武门外为多。因为宣武门外的会馆相对集中,为“宣南文化”的形成打下了根基。

三

有人认为会馆的形成与科举考试有直接关系。其实这种说法也不尽然。因为会馆不光是在京的同乡集资兴建,为进京举子应试期间提供的临时住所,有的会馆也是出于官场商场交际的需要建的,还有不少商会自办的会馆。辛亥革命废除了科举制度,但是直到民国的时候,北京还有新建的会馆。

老北京到底有多少会馆?这似乎是一个难以统计的数字,有点像北京卢沟桥的狮子,数不清。民国初年,北京曾对会馆做过统计,是402所,1949年北京市民政局的调查,北京有会馆391所。

我的老朋友、现任北京西城区图书馆(南馆)馆长的李金龙与学者孙兴亚先生,从2002年开始,先后耗时5年,查阅了大量史料,并对北京地区的会馆及遗迹进行了全面的调查,主编了《北京会馆资料集成》一书。

这部《北京会馆资料集成》,可以说是比较权威的一部会馆史料专著,收录了从明永乐十三年(1415年)到1949年12月,在北京所建的会馆共647所。这应该是比较准确的数字。

为什么会馆的数字不统一呢?一是由于统计的方法和角度不一致;二是会馆如同居所,在使用的过程中,总是有建有拆,变化较大。

光绪三十二年(1906年),北京外城巡警右厅对宣南地区的会馆,进行的调查统计数字是254家,分布于宣南108条胡同,其中11条胡同有会馆5所以上。可以说宣南地区几乎每条胡同都有会馆。由此可见宣南地区老会馆之多。

当然从清末开始,会馆已经式微,并逐渐失去应有的功能,开始改为民居,成为大杂院。所以到1949年,全北京市的会馆也只有386所了。这386所会馆,在当时统计时,其实有的已经是居民住的大杂院,称其为会馆也是徒有其名。

北京会馆到了1956年,其房产全部移交给政府,可以说,从此老北京的会馆便正式退出历史舞台。

四

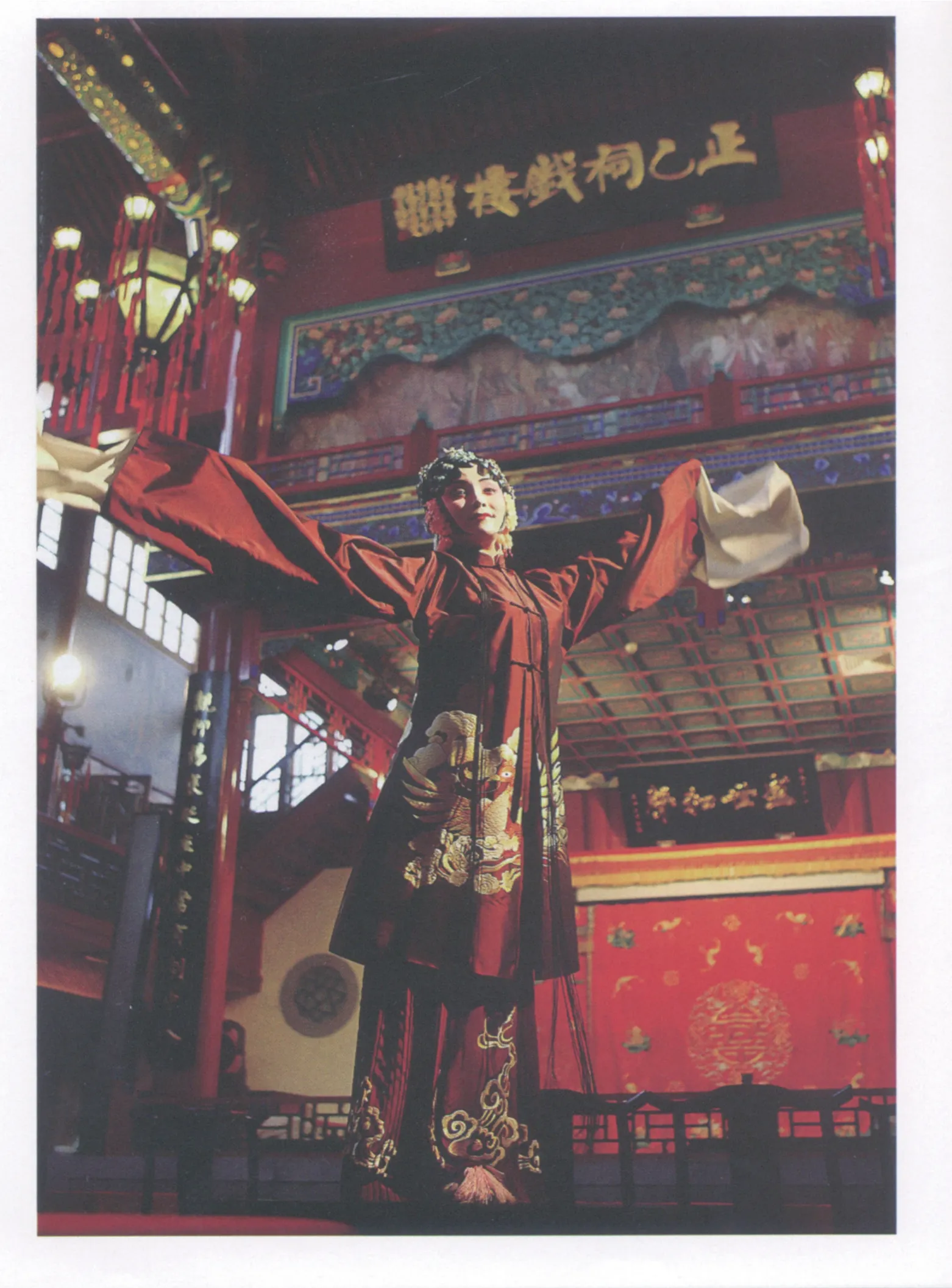

老北京的会馆虽然很多,但规模并不是很大,像原占地面积4000平方米的湖广会馆,在北京的会馆中并不多见。

通常的会馆,只有一个四合院,十几间房,稍大一些的有三四层院落,几十间房。所以散落在宣南地区一百多条胡同中的会馆,在改弦更张之后,与普通民宅别无二致。

《北京会馆资料集成》一书是2007年出版的。其中对北京会馆的历史和现状描述得非常详尽,并有大量的图片佐证。领略书中统计的647处会馆,可以看到有近500处会馆已经拆得踪影全无,有的只留下几张图片,有的甚至连图片都没留下,只有史料或残碑记录着历史上曾经有过这一处会馆。

保留下来的一百多处会馆,应该说弥足珍贵,但现在90%以上已成为民宅或机关单位了,像湖广会馆、正乙祠、阳平会馆这样修复的会馆屈指可数。

毫无疑问,由于会馆的历史文物价值越来越被人们认知,保护和抢救老北京会馆,成了社会关注的话题。

其实,抢救老北京会馆,早在上世纪80年代末就已经列入北京市政府的议事日程之中了。上世纪90年代,北京市和原来的宣武区政府投资3300万元,修复了湖广会馆。当时北京市的财政还比较紧张,政府用于北京市文物保护的经费全年只有几百万,在这种条件下市区两级政府花了4年时间,把破败荒废的会馆修葺一新,不能说政府对会馆的保护不重视。

但是需要抢救和保护的会馆太多了。面对近百所年久失修,濒于荒废,已经成为大杂院的会馆,如何抢救保护,便成了一大难题。

众所周知,保护会馆面临的首要难题是搬迁,换言之,就是资金。跟上世纪80年代修复湖广会馆时相比,现在用于搬迁的资金已经提高了十几倍。

据当时主抓湖广会馆修复工作的原宣武区政协副主席黄宗汉先生介绍,修复湖广会馆投入的3300万元资金,主要用在了搬迁上,以修复的占地面积2000平方米计算,等于每平方米的修复资金约1.6万元。

原来的宣武区政府本想继修复湖广会馆后,再修复规模小一点的绍兴会馆,初步测算使用面积1090平方米,搬迁费用约2000万元,相当于每平方米投入资金2万元。由于保护的成本太大,此举后来搁浅。

这是上世纪80年代的事儿。现在北京的中心区平房四合院的售价每平米已达到6万到8万元,搬迁成本可想而知。当然会馆的抢救保护的成本,也是原来的几倍甚至十几倍,实施起来难度更大了。

五

其实,在有关人士为抢救保护老北京会馆而奔走呼告,而政府却因为缺少资金束手无策的同时,新的会馆正在京城悄然兴起。从现在的发展势头上看,新型会馆的建设正方兴未艾。

这些新型会馆,有的也叫会所,或者叫俱乐部,有的叫同乡会。据我调查了解,这些会所或俱乐部有的是有钱的商人自己开的,有的是几个朋友合伙出资办的,还有的是某个有眼光的人向朋友或同乡集资办的,不管什么投资方式,都以民办为主。会所的地点有的是在胡同里的四合院,有的是在三环以外的大社区,有的是在郊区,更远的还有在怀柔、延庆、门头沟、房山、密云等远郊,山清水秀的地方。会所或俱乐部的规模不是很大,里面的装修典雅大方,或古色古香,或豪华别致,类似“沙龙”,私密性较强,别有洞天。每到周末,同事、同乡、同仁或者志同道合的朋友在会所相聚,品茗、饮酒、品尝美食、琴棋书画、交友、议事、联欢、打球、打牌等等,既可以为相关人士提供聚会酬酢之用,也可以租用办理婚丧喜寿的宴会,甚至还可以提供住宿。

这些新兴的会所,虽然与老北京的会馆名目上不尽相同,但功能其实都差不多。

考证一下会馆一词的含义,会,是聚合的意思;馆,则是提供宾客居住的房舍,合意为聚会寄居场所。前文讲到古代的“馆舍”、“郡邸”与后来会馆的区别,就在于一个是官办,一个是民办。

实际上,古代的“馆舍”和“郡邸”,发展到现在,类似于外省市的驻京办事处。而老北京的会馆,现在则演变成了会所、会馆、俱乐部等形式。因为“驻京办”是官办的,会所、会馆是民办的。

历史有时是会重复的,当然重复的历史,已经不是历史,它跟历史还是有所区别的。昔日的会馆演变为今日的“驻京办”和会所、俱乐部便是一例。

七

当我们探索和挖掘宣南会馆的可利用价值时,首先面临的问题是把这些濒临消失的老会馆,从大杂院中抢救出来。其实,抢救就是保护。当然,保护也是以挖掘其可利用价值为前提的。

但是抢救老会馆谈何容易?不过,新型会所在京城的出现,无疑为我们抢救保护老北京会馆,找到了一条出路。

什么出路?直言之,就是政府可不可以把老会馆交给民间来修复?

记忆犹新的是15年前,我在调查采访北京会馆的时候,黄宗汉先生曾对我说,当年计划修复绍兴会馆时,他通过关系找到了当时的绍兴市长。这位市长为此专门召开了政府办公会。他们不但双手赞成,而且积极准备出资。可是非常遗憾,此事运作了近两年,2000多万元的资金也筹集到位,最后因为产权问题,只得作罢。

现在那些散落在南城小胡同中的老北京会馆,产权人肯定是政府。可是政府又拿不出钱来修复,眼瞅着这些硕果仅存的老会馆变成了大杂院,正一天天地衰败下去,说是保护,目前也只是在有些老会馆门口挂个文物保护单位的牌子而已,这种保护在没有资金的状况下,只能是纸上谈兵。

而另一方面,不管是民间,还是外省的官方手里有钱,想修复,又因为得不到产权,望馆兴叹。

我们何不换一种思维方式,来抢救和保护这些老会馆呢?换什么思维方式?简言之,解放思想,干脆把产权交给社会。且记一条,地在哪儿,永远是国家的,甭管是谁,所谓的产权,说实在话,不过也是使用权。使用权最多50年,谈不上国有资产流失问题。话又说回来,追根溯源,当年老会馆的产权都是私人的。

退一步说,即使政府出巨资修复了会馆,将来也有利用的问题,更要命的是保护和维修问题。会馆多是平房四合院,这些砖木结构建筑,每年维修费也相当可观,这还不算修好之后得有专人管理的费用。

居于此,笔者认为,与其看着这些老会馆如烫手的山芋,不如把这些会馆的保护重担交给民间,或者交给外省的政府,如江西会馆交给江西,山西会馆交给山西。让那些有钱的人或外省的政府部门去筹资,来修复和使用。当然,我们可以约定一些规则,比如修复后的会馆可以作为爱国主义教育基地,对外开放,供人参观等等。

自然做出这样的决策需要解放思想,改变观念,也需要做一些探索。

所以,笔者认为不妨找两处老会馆(当然这里所说的会馆,现在也都是大杂院了),拿到拍卖会上,公开拍卖。姜太公钓鱼,愿者上钩。作为试点先行,然后个个击破,形成宣南会馆保护区。

这绝非异想天开,现在政府对国有资产的土地(建设用地)都可以招标拍卖了,为什么老会馆(大杂院)不可以公开拍卖呢?

我们谈会馆的文物保护价值,不能再纸上谈兵了,得有所行动。最好的行动就是还老北京会馆的本来面目,即来自民间,再让它回到民间。此举可以算作具体行动的一招儿吧。当然笔者人微言轻,最后决策还是政府。

作者系著名京味作家

责任编辑 刘墨非