影响大学生科研创新能力的因素分析

路海萍

影响大学生科研创新能力的因素分析

路海萍

以南昌地区高校为例,就影响大学生科研创新能力的相关因素进行调查,发现大学生对自身科研创新能力总体评价不高,男生和女生在对创新能力的自我评价方面差异不大,低年级和高年级的学生在创新能力的自我评价上存在显著差异,不同学科的学生在创新能力的自我评价上并不存在显著差异。在此基础上探讨提高大学生科研创新能力的对策措施,以进一步提高人才培养质量。

大学生;科研创新能力;人才培养质量

一、问题的提出

科学技术发展日新月异,增强自主创新能力是我国成为创新型国家的重要发展手段之一,也是全面深入推进科教兴国战略的重要措施。高等学校作为培养高素质创新型人才的基地,着力培养大学生的创新精神是深化教育改革的重要内容。在构成大学生创新能力的相关要素中,科研能力是立足点。就其本质而言,科研工作是一种发现问题,提出问题,然后研究解决方案,拟定解决对策的一系列活动。在这一系列活动过程中,一个人知识的渊博、视野的广阔以及创新钻研意识和创造性思维的强弱都影响科研工作质量。因此科研工作者的素质要求与创新型人才的培养要求具有一致性,为了增强创新型人才培养工作的实效性,可以把培养创新型人才的工作落实到提高大学生科研能力上来。因此,大力开展科研创新教育,是培养大学生创新能力的突破口和有效载体,是不断提高大学的核心竞争力,造就适应未来挑战的创新型人才的有效途径,也是高等学校对于国家创新体系建设义不容辞的责任所在。基于此,本研究就影响大学生科研创新能力的相关因素进行调查,并据此对当前高校创新人才的培养现状进行反思,以期为相关教育改革提供参考,从而切实提高人才培养质量。

二、调查过程

(一)调查对象

随机选取江西省南昌地区高等院校文科和理工科专业的大学生样本200个,进行问卷调查,回收问卷176份。其中选取的男生94名,女生82名。低年级学生87名,高年级学生89名。文科学生70名,理工科学生106人。

(二)调查方法

通过相关资料收集,在参考已有的影响大学生创新能力因素调查问卷基础上,结合南昌地区高等院校的实际情况进行适当修改,制成调查问卷。调查问卷分为两部分,第一部分是对大学生科研创新能力的总体调查。第二部分把人才培养模式、教师素质、学生素质、校园文化、实践训练5个项目作为一级指标,然后,筛选出主要因素25条作为二级指标,对大学生科研创新能力的影响因素进行调查。问卷采用5点记分。

(三)调查步骤

要求被调查者根据自己的体会和认识,首先对于自身科研创新能力做出总体评价,然后就调查问卷中给出的二级指标逐一评分,认为越重要的给分越高。最后用SPSS13.0软件进行统计分析。

三、调查结果

(一)总体评价结果

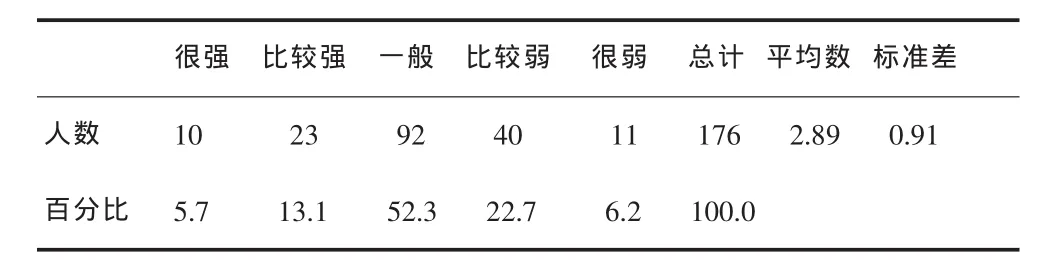

从问卷看,大学生对自身科研创新能力总体评价不理想。这一态度测量的得分平均值为2.89,标准差为0.91,说明大学生的科研创新能力总体比较一般(表1)。

表1 大学生科研创新能力总体评价(%)

(二)个体特征的影响统计结果

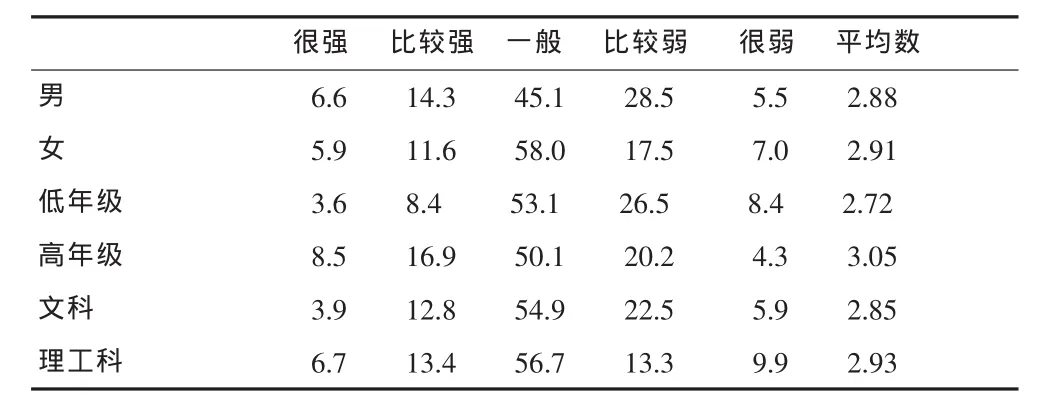

从性别来看,男生和女生在对创新能力的自我评价方面差异不大,平均数较为接近。通过卡方检验,表明男生和女生在创新能力的自我评价上不存在显著差异。从年级上看,通过卡方检验,低年级和高年级的学生在创新能力的自我评价上存在显著差异 (X2=10.9,DF=4,P〈0.050)。 从学科来看,文科和理工科的学生在自我创新能力的评价方面差异不大,平均数较为接近。通过卡方检验,不同学科的学生在创新能力的自我评价上并不存在显著差异(见表2)

表2 大学生个体特征与科研创新能力评价(%)

(三)各级影响指标的统计结果

大学生认为对科研创新能力培养比较有利的因素(平均数≥4.00)有21项,其中排名前10位的因素是:教师有培养学生创新能力意识,教师鼓励学生发表不同意见,浓厚的创新氛围,加强创造性思维训练,启发式教学,加强操作能力训练,学生参与课题设计与研究,学生自由选择专业与课程,学生参加社会实践,教师民主宽容。大学生认为重要程度相对较低的因素是:改革学籍管理制度,把创造性成果作为评优依据,开展各种文体活动,良好的学习条件和生活条件。

四、分析与建议

(一)个体特征对大学生科研创新能力的影响

研究显示性别影响不显著,说明科研创新能力不存在性别上的差异,也就是说男女大学生对创新能力培养的看法、要求大体上是一致的。年级对于科研创新能力的影响显著,说明年龄的增长、受教育程度的增加以及经验的增多会对个体创新能力产生显著影响。专业影响不明显,说明不管文科、理工科都可以进行创新,只不过不同专业创新的侧重点不同。

(二)关于大学生科研创新能力培养的各级影响指标

研究显示除个体特征之外,大学生科研创新能力培养涉及到一些制度和环境方面的原因,对于大学生认为与创新能力培养关系较为密切的因素,应该给予高度重视,需要采取有效措施,以形成有利于大学生科研创新能力培养的外部条件。

1.搞好学科建设,为大学生科研创新能力的培养打好基础

科研活动是一个系列性的渐进活动,对大学生科研能力的培养需要各方面的配合,形成良好的学习和科研环境。为此,需将培养大学生科研创新能力纳入人才培养计划,形成系统的培养方案。其中,学科建设是重要环节,学科有了好的发展,科研才有方向,课题才会充足,学生才能有更多的机会开展创新研究。为此,应充分结合学生所学的专业特点,树立创新教育理念,加强大学生基础教育的内涵更新和外延拓展及构建合理的课程体系。

2.加大实践教学的改革力度,为大学生的科研实践创造良好的条件

加强校企合作,重视教学实践基地的建设,重视生产实习和课程设计。改革毕业设计教学,坚持筛选综合性、应用性与先进性相结合的课题,尽可能地让大学生更多地参与科研实践。

3.抓好教师队伍建设,为大学生科研创新活动提供有效引导

要求教师爱岗敬业,了解本专业的前沿研究,教师还要开展对教学规律的研究,把科学研究引入教学过程,让学生在储备夯实知识的同时锻炼自主研究、探索的能力。要尊重和欣赏学生的首创精神,在教育过程,教师不仅要注意学习的终结性评价,更要注重过程性评价,以促进和激励学生创新能力的发展为主导性评价原则。

4.改革现行考试方式,建立适合科研创新人才个性发展的评估模式

变革考试模式,以采取书面答卷与科研论文、产品设计、社会调查报告等相结合的方式,考核方式采用逐个或分组方式进行,能力考核注意教育过程控制,鼓励学生自我培养。

5.加强校园文化建设和学术交流活动,为大学生科研创新营造教育环境

高校应积极举办内容广泛的学术报告,开展丰富多彩的实践活动,为学生营造宽松和谐、百家争鸣的学术气氛,通过感悟和比较不同的思维方法和学术流派,进一步强化学生的创新意识,促进其创新能力得到良好的发展。

[1]马颖章,林艳.高等院校人才培养模式的变革与专业结构调整[J].中国成人教育.2007(4).

[2]王宏华.对提高大学生科研创新能力的几点思考[J].中国青年科技,2008(8).

[3]汤建彬.影响大学生科技创新能力的客观因素分析——以苏州大学为例[J].中国市场,2007(12).

[4]刘军,马建国,李义宝.影响大学生创造力培养的管理因素分析[J].长春工业大学学报.高教研究版,2009(9).

G642.0

A

1673-1999(2011)20-0163-02

路海萍(1967-),女,上海人,硕士,江西科技师范学院(江西南昌 330013)职业教育研究所教授,硕士生导师,研究方向为教育心理、高等教育。

2011-7-26

江西省教育科学“十一五”规划重点课题“大学生科研创新能力培养体系研究”(08ZD045)。

- 重庆科技学院学报(社会科学版)的其它文章

- 忻州市农村初中课堂教学实效性现状及对策研究