我国企业会计准则质量分析——基于高质量会计准则评价标准体系的构建

罗映红

(广东技术师范学院会计学院 广东 广州 510630)

我国企业会计准则质量分析

——基于高质量会计准则评价标准体系的构建

罗映红

(广东技术师范学院会计学院 广东 广州 510630)

金融危机后,G20华盛顿峰会提出建立全球高质量会计准则的倡议,我国亟需系统性的高质量会计准则的评价标准,对新企业会计准则的质量作出评价。本文结合国内外已有观点及我国新会计准则的实施情况,构建以“高质量会计信息”为核心标准、具有细化标准的高质量会计准则评价标准体系,并对我国新企业会计准则的质量作出初步评价。

高质量 会计准则 会计信息 评价标准 体系 评价

一、引言

美国证券交易委员会(SEC)前主席阿瑟·利维特(Anthur Levitt)(1998)首次提出高质量会计准则的三个标准:第一,要以公认的财务报告概念框架的核心概念为基础;第二,准则必须能导致可比性、透明度和充分的信息披露,可供投资者在不同期间进行公司业绩的分析;第三,准则必须严格地解释和应用,利维特的观点得到了普遍认可;随后美国会计学会下属的财务会计准则委员会(FASC)、管理会计师协会下属的财务报告委员会(FRC)、美国注册会计师协会下属的会计准则执行委员会(AASEC)、投资管理与研究协会下属的财务会计政策委员会(FAPC)、财务经理协会下属的公司报告委员会(CCR)以及德勤国际会计公司合伙人约翰?史密斯(JohnT?Simth)分别就高质量会计准则的评价标准提出了各自的看法。纵观各种观点,一是提出的评价标准比较零散,二是基于不同利益出发提出的评价标准存在部分分歧。在国内,关于高质量会计准则的研究相对较少,只有少数学者对此做过专门的研究。我国著名会计学者葛家澍教授(1999,2000,2002,2008)先后介绍了国外关于高质量会计准则的研究动态并对高质量会计准则的评价标准做了研究,总结出高质量会计准则的九个评价标准。我国学者魏明海教授(1999)在介绍了国外的评价标准后提出二类十二条标准。裘宗舜(2003)提出了高质量会计准则的基本属性、制定模式和制定机制,并对我国制定高质量会计准则提出了初步建议。可见,国内的研究主要集中在介绍国外关于高质量会计准则的研究动态并对高质量会计准则的评价标准做出初步的探讨,研究不够深入,评价标准缺乏系统性,特别是结合我国上市公司执行新企业会计准则的情况去研究高质量会计准则的评价标准,并对我国企业会计准则的质量作出评价的文献更是罕见。全球金融危机爆发后,G20华盛顿峰会提出了建立全球高质量会计准则的倡议,再次引起了国际社会对高质量会计准则的关注和思考;我国新企业会计准则自2007年起在上市公司开始实施,全新的准则体系被认为是提高了一个层次,经过了3年多的实践检验,我国新会计准则的质量究竟如何,是否达到了高质量会计准则的标准,是我国准则制定部门、监管部门、会计准则执行者和会计信息使用者非常关注的问题。那么,究竟什么样的会计准则才是高质量的会计准则,高质量会计准则的评价标准应是什么?本文在国内外已有观点的基础上做进一步探讨,构建以“高质量会计信息”为核心的高质量会计准则的评价标准体系,并对我国新会计准则的质量作出初步评价,为进一步完善我国的会计准则提供参考。

二、高质量会计准则评价体系

(一)高质量会计准则核心评价标准——高质量会计信息 会计信息是会计系统的最终产品,是产品就有质量要求。会计信息的质量是通过一系列质量特征来体现的。美国FASB在其第二号财务会计概念公告中对会计信息质量特征作了系统阐述,其中重点强调了可靠性、相关性、透明度、中立性、可比性和一致性。我国在《基本准则》中也对会计信息的质量作了要求,主要包括可靠性、相关性、可理解性、可比性、实质重于形式、重要性、谨慎性和及时性。而高质量会计信息是以可靠性和相关性为首要特征的,其中,可靠性又是高质量会计信息的最重要的属性,正如葛家澍所言“可靠性是会计信息、尤其是财务报表内会计信息的灵魂”。可靠性是确保会计信息具有相关性的必要前提,不可靠的信息是不相关的,对信息使用者是毫无用处的。因此,会计信息若是高质量的,则首先必须是可靠的、相关的,当然也要符合其他质量特征。Auther Levitt曾形象地把会计准则比喻为照相机,而包括财务报告在内的会计信息是用照相机拍摄的,可反映公司财务状况和经营业绩的图像,高质量的会计准则好比性能良好的照相机,高质量的会计信息则是真实、清晰的财务图像。评价一部照相机的质量高低,关键是看所拍摄的图像是否真实、清晰,若所拍摄的图像失真、模糊,即使照相机的制造再科学、技术再高、材料再好、功能再齐全也都是枉然,只能判定此照相机质量并不高。同理,评价一项会计准则是否为高质量的会计准则,关键是看在此会计准则规范下所产生的会计信息是否为高质量的,若会计信息是高质量的,则此会计准则是高质量的;若产生的会计信息不可靠、不相关,即使会计准则的制定质量再高、可操作性和可理解性再强、与国际再趋同,也只能判定此会计准则质量不高。因此,产生并披露高质量会计信息是高质量会计准则的核心评价标准,其它评价标准都是在此标准的基础上分析获得。

(二)高质量会计准则具体评价标准 以核心评价标准为基础,高质量会计准则的评价标准可以细化为准则制定质量和准则内容质量两类标准。

(1)准则制定质量标准。要保证照相机拍摄的图像真实、清晰,照相机的制造必须具备一定的要求和标准;同理,要保证会计信息的高质量,会计准则的制定环境、制定基础、制定模式、制定程序和制定组织等必须有一定的标准可循。一是制定环境。会计准则具有一定的环境适应性。一项会计准则对某个国家某个时期而言是高质量的,但对别的国家或其它时期却并不一定是高质量的,因为不同的国家在不同的时期其所处的经济环境是不同的。首先,资本市场的发展程度是不同的,资本市场的发达程度会直接影响到经济业务的繁杂程度,从而影响到会计准则制定的详细程度;其次,会计准则执行者的整体情况如公司治理结构和企业内部控制的完善程度是不同的,从而影响到会计准则的实施;再次,会计人员的素质如职业判断能力是不同的,从而影响到会计准则的制定模式及实施。因此,会计准则的制定必须考虑其所处的环境,否则,将会导致会计准则不能反映经济实质或可操作性缺失,从而使会计信息缺乏可靠性和可比性。可见,会计准则的制定是否考虑到特定环境成为评价会计准则质量高低的一个标准。二是制定基础。以财务会计概念框架为制定基础是高质量会计准则的一个评价标准。利维特(1998)曾指出高质量会计准则必须以国际公认概念框架中的核心概念为其制定基础。财务会计概念框架是由奠定财务会计基础并为其应用的基础概念所构成的体系,其主要作用是评估现有的会计准则,指导未来的会计准则发展方向和技术取向,以及为解决实务中现有准则未涉及的会计问题提供指南。随着经济全球化的加速,制度创新,新经济业务层出不穷,以财务会计概念框架为基础制定的会计准则能对新问题的发展留下空间,作出潜在的合理安排,为新经济业务的会计处理提供指导,这样才能真实反映经济业务的实质,从而产生可靠、相关的会计信息。三是制定模式。目前存在三种会计准则的制定模式。一是规则导向模式,其特点是会计准则由详细的规则组成,优点是严密、完备,具有较强的可操作性,而缺点是挂一漏万,易为违反准则者寻找借口;二是原则导向模式,其特点是会计准则的内容上减少了对会计准则执行者的约束,在形式和过程上赋予执行者更多的职业判断自由,优点是能有效地减少违反准则者寻找借口的机会,并能孕育职业判断的氛围,缺点是可操作性较弱;三是目标导向模式,即以原则为基础的制定模式,目标导向不同于纯原则导向和规则导向,目标导向的会计准则具有以下特点:以经改进并一致应用的概念框架为基础、明确指出准则目标、充分的指南尽量减少准则中的例外情况、避免在实质上有可能规避准则意图的行为。目前三种模式中,原则导向模式和目标导向模式受到准则制定者的青睐。那么,究竟哪种模式下制定的会计准则才是高质量的会计准则呢?笔者认为,需要根据不同国家不同时期的具体情况去作出判断,若整体会计人员的专业知识水平较高、职业判断能力较强、能较好地理解和应用会计准则,则采用原则导向模式制定;若整体会计人员素质较低、职业判断能力较差、不能很好把握和运用准则,则采用目标导向模式更为合适,有利于会计准则的实施,否则必然会出现各自判断、各自理解,最后核算的结果五花八门,有损会计信息的可比性。四是制定程序。一项高质量会计准则的出台,必须有一套公开、透明的应循程序,应循程序是保证制定高质量会计准则从立项到发布的必经步骤。会计准则的制定程序中必须贯穿透明度原则:要建立公开化、制度化的征求意见制度,从立项开始,到准则发布,都应公开广泛地征求意见;会计准则在制定过程中应严格实行专家和群众相结合,力求准则制定过程公开化、民主化;要加强准则制定部门和相关监管部门的沟通,对准则的出台时间、基本要求、反馈意见等进行磋商与合作;准则、指南和解释公告都必须在执行前公开,不能变成内部文件;要公开更多已有相关知识,以便社会公众更好地理解会计准则及其相应的利益关系。总之,准则的制定和执行都不能暗箱操作,没有透明度,就不能体现公开、公平、公正的市场法则,就不能确保会计准则的质量,更不能保证会计信息的相关性、可靠性和透明度。五是制定组织。高质量会计准则的制定,需要有组织保证。一是准则制定机构的独立性,会计准则的制定过程是一个多方利益者博弈的过程,只有当准则制定机构独立于相关利益者,制定出来的会计准则才能不偏不倚,保持中立。二是准则制定人员的广泛代表性,应该广泛吸收实务界和学术界的专家学者、吸收信息提供者和信息使用者相关代表、吸收监管部门和审计部门及税务部门相关代表、吸收会计专业人士和非专业人士去参与准则的制定。只有具有组织保证的会计准则所产生的会计信息才具有较高的相关性和透明度。

(2)准则内容质量标准。要保证所拍摄图像的真实、清晰,除了要达到制造方面的标准,照相机本身的品质如零部件的质量、操作性、外形设计等也必须达到一定的要求;同理,要保证会计信息的高质量,仅仅有准则制定的保证还不够,更需要会计准则内容上达到相应标准,如准则的可操作性、可理解性、国际趋同性和经济实质性等。一是经济实质性。企业交易和事项的经济实质与其法律形式并不总是一致的,只有反映经济实质的会计信息才是真实的、可靠的、相关的,对会计信息使用者才是有用的。会计准则是规范企业会计确认、计量和报告行为、保证会计信息质量的种种标准,因此,必然要求会计准则提供的会计确认、计量和报告的相关指南能够反映企业交易和事项的经济实质,方能产生高质量的会计信息。二是可操作性。高质量的会计准则必须有利于实务操作。因此,要求会计准则的制定必须考虑会计人员的整体素质特别是职业判断能力,当职业判断能力不强的时候,会计准则的内容更强调可操作性。如果会计准则的制定采用原则导向模式,必须出台一些严格的解释和详细的指引,从而增强会计准则的可操作性。缺乏可操作性的会计准则只会使会计准则的执行者在实务中难以应用,此外,由于会计人员的职业判断能力参差不齐,将会导致“各自为政”的局面,各有各的判断、各有各的理解,最后执行情况大相径庭,从而造成会计信息严重不可比。三是可理解性。高质量的会计准则其内容必须是可理解的。仅当会计准则的内容容易被理解时,会计准则执行者才能正确执行会计准则,注册会计师才能准确判断所审计的财务报告是否遵守了会计准则的要求,监管部门才能有效监督会计准则的执行。因此,首先,会计准则的语言表述必须简洁、明确,在不影响科学性的前提下尽量通俗易懂,不能含糊不清;其次,语言表达要本土化,会计准则制定过程中为实现国际趋同,往往有些准则直接或间接引用国际会计准则,在引用过程中要求会计专业人士与翻译专业人士共同意译而非直译,否则会计准则的内容将会出现模糊不清、语句不通、晦涩难懂的情况,连会计学术界专业人士都难于读懂,更难于去要求企业一般的会计人员读懂并加于运用,此时要产生可靠、可比的高质量会计信息便无从谈起。四是国际趋同性。会计准则的国际趋同是一个国家经济发展和经济全球化的必然选择,是大势所趋。随着资本市场全球化步伐的加快,投资者在全球范围内寻找最佳投资机会,公司则在全球范围内寻求最低成本的资本,然而,这一发展却遇到一大障碍,即上市公司会计信息因会计准则存在不同程度的差异而缺乏可比性,这使资本市场的交易成本上升,为此,亟需建立全球统一的高质量会计准则,以减少资本市场和公司发展的成本。因此,会计准则的制定必须实现与国际会计准则的持续全面趋同,会计信息才能够成为国际通用的商业语言,才有利于本国企业和资本市场的发展。

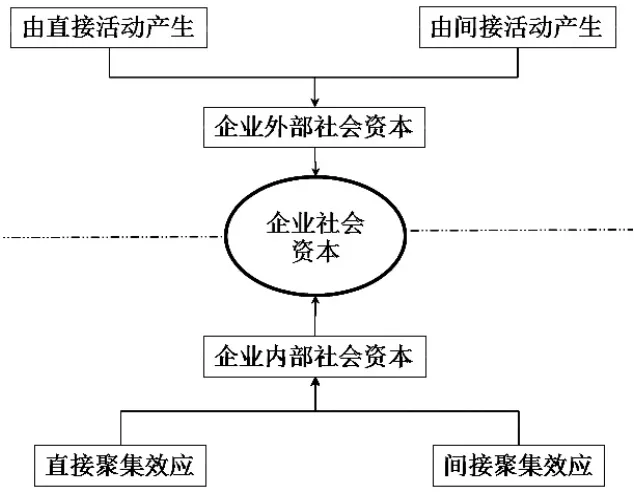

图1

(三)高质量会计准则评价标准体系图 综上分析,高质量会计准则的评价标准应该是一个体系,如(图1)所示:核心标准是产生并披露高质量会计信息,以核心标准为基础可分析获得准则制定质量和准则内容质量两类九个细化标准,而每个细化标准反过来又会影响到会计信息的质量。

三、我国企业会计准则质量分析

(一)我国企业会计准则制定质量分析 经过3年多的实践检验,我国会计准则的质量是否达到了高质量会计准则的标准,其实施是否达到了预期的目的,以下结合高质量会计准则的评价标准及我国上市公司执行新会计准则的情况予以评价,为我国准则制定者进一步完善会计准则指明方向、提供参考。(1)制定环境评价。我国新企业会计准则的制定既考虑到了国际环境又考虑到了我国的特殊环境。首先,我国新准则实现了国际趋同,是制定过程中考虑国际环境的体现,随着经济全球化和资本市场全球化的进一步深入,会计信息必须成为国际通用的商业语言,才能为全球投资者提供更加透明可比的财务信息,从而促进本国企业和资本市场的发展。然而,趋同不等同于相同,在制定过程中也考虑到了中国的实际情况。如关于资产减值损失的转回问题,国际会计准则允许对已经确认的资产减值损失予以转回,而我国考虑到很多企业将转回减值损失作为操纵利润的主要手段,新会计准则规定,资产减值损失一经确认,在以后不得转回。(2)制定基础评价。高质量会计准则强调以财务会计概念框架为制定基础。目前我国尚无专门的财务会计概念框架,而是以《企业会计准则——基本准则》取代,在作用上,基本准则是所有具体准则的基础,可用来指导、评估和发展具体准则,为具体准则的制定提供理论依据,为具体准则提供基本概念并指引方向;在内容上,除了包含国际会计准则及美英国家财务会计概念框架的基本内容外还有了一些突破,包含了会计基本假设、财务报告目标、会计信息的质量要求、会计要素及其定义、会计计量模式及财务报告;在地位上,基本准则不是站在企业会计准则体系之外,而是融入了企业会计准则体系,并处于顶尖地位,不仅是法规,而且是比具体准则更重要、更基本的规范。因此,葛家澍认为“全部准则如不看表述的用语,而看表述的实质,已完整体现了概念框架的基本内容”,我国的基本准则,是我国现阶段的财务会计概念框架,既立足于中国国情,又努力与国际会计惯例趋同。可见,我国企业会计准则的制定是以财务会计概念框架为基础的。(3)制定模式评价。国际会计准则是以原则为导向,实现国际趋同是大势所趋,我国新企业会计准则体现了原则导向的特征。原则导向最大的特点是需要更多的职业判断,但目前我国会计人员的整体素质特别是职业判断能力较差,对会计准则的一些原则性规定不能准确把握,会计职业判断不是很恰当,于是我国财政部等相关部门作出了一系列的努力,为会计准则的顺利实施提供基础,先后出台会计准则的应用指南、解释公告、专家工作组意见等一些详细的指导,同时也致力于提高会计人员的素质,如财政部2009年启动了企业类全国会计领军(后备)人才培养计划着力于培养高素质、复合型的会计领军人才,其他各级财政部门也组织了一些不同类型的培训,实践证明,新准则得到了平稳有效的实施。因此,笔者认为,虽然从短期看以原则导向仍然存在一些问题,但从长远的角度看我国准则采用原则导向模式是合适的、也是合理的。(4)制定程序评价。高质量会计准则的制定程序强调公开透明。为制定新会计准则体系,我国财政部在借鉴国际会计准则委员会和美国的先进经验的基础上,2003年7月颁布了《会计准则制定程序》,规定会计准则的制定过程分为立项阶段、起草阶段、公开征求意见阶段和发布阶段,较之我国以前的制定程序有了一定的进步,但与国际会计准则公开透明的应循程序相比仍存在一些问题:首先,公开性不足,除了第四个阶段社会公众能够看到准则的正式发布外,前三个阶段都存在公开性不足甚至不公开的状况,公众只是偶尔能从有关领导讲话中了解到将制定哪些会计准则,至于准则的研究进展及起草情况,公众不得而知。其次,征求意见的范围过窄时间过短,征求意见稿的反馈主要来自于高校和部委以及各地财政局所组织的座谈会记录,来自于会计准则执行者的反馈意见很少见;另外,一项国际会计准则的征求意见的时间长达6个月,而我国从财政部公布企业会计准则——基本准则征求意见稿到正式发布包含1项基本准则和38项具体准则只经历了短短8个月的时间,很显然,准则征求意见的时间是不足的。最后,缺少投票机制,美国财务会计准则委员会和国际会计准则委员会都会在征求意见期满后通过投票最后决定是否通过并发布准则,而我国准则发布与否决定权在会计司,财务会计准则委员会仅仅是收集意见并提交财政部会计司,其成员没有表决权。(5)制定组织评价。在制定机构方面,我国新企业会计准则是由财政部会计司代表政府制定的,一是考虑历史惯例,我国以往会计准则及其他会计制度均是由财政部代为制定,二是为了保证会计准则的权威性。但是,财政部会计司作为准则制定机构,其在形式上显然是不独立的,因为政府是会计准则的一大利益相关者,唯有在实质独立性上去弥补,若能有效去沟通政府与民间的关系,能有效去协调各方利益,最终也能制定出中立、不偏不倚的会计准则来。在制定人员方面,《会计准则制定程序》规定会计准则具体的制定工作由项目起草组负责,项目起草组原则上以会计司各处为单位组成并吸收相关人员参加,但对“相关人员”未作明确规定。财务会计准则委员虽吸纳了具有广泛代表性的专家参与,但财务会计准则委员会成员没有决定权,仅起到咨询的作用,因此,财政部会计司及其工作人员在准则制定过程中占决定性地位,其代表性显然是不够广泛的,特别是缺少会计准则执行者中的代表,势必影响到会计准则制定过程中的利益平衡。

(二)我国企业会计准则内容质量分析 可从以下方面进行分析:(1)经济实质性评价。我国《企业会计准则——基本准则》第十六条规定“企业应当按照交易或者事项的经济实质会计确认、计量和报告,不应仅以交易或事项的法律形式为依据”,所有具体准则的制定必须以此为理论依据和指引,必须能够真实反映经济业务的经济实质。以收入准则为例,准则规定了确认销售商品的收入的五个条件,企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;相关的经济利益很可能流入企业;收入的金额能够可靠计量;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,五个条件缺一不可,因此往往实务中出现的售后回租、售后回购等一些交易,形式上看是销售行为,但实质上其并不符合销售商品收入确认的条件,是不能确认销售收入的。(2)可操作性评价。我国新企业会计准则属于原则导向,其显著特征是要求企业根据会计准则规定的原则结合实际情况做出职业判断,如收入确认、资产减值、预计负债、债务重组、企业合并、公允价值计量等都涉及到职业判断,但目前我国会计人员会计职业判断能力普遍较低,凸现出某些准则缺乏可操作性。以公允价值计量为例,新企业会计准则的一大亮点是引入了公允价值计量属性,目前已颁布的38个具体准则中至少有17个不同程度地运用了公允价值计量属性,新准则规定企业应当根据不同情形分别采用同类资产活跃市场报价、类似资产活跃市场报价和估值技术等确定公允价值。但到目前为止,公允价值的确定在实务中仍是难于操作的一大难题:一是公允价值不易取得,我国市场经济的成熟度还不充分,部分资产不存在活跃市场,也无同类或类似资产的活跃市场价格,需要采用其他技术进行估值,评估价值又难以获得各方的共同认可;二是以同类或类似资产市场价值为基础确认的公允价值,如何确定其修正参数,也是一个难于操作的问题;三是目前仍有很多资产需要采用估值技术确定公允价值,但如何选择估值模型和相关参数假设等,新准则没有提供详细指导,存在较大的人为因素。公允价值计量缺乏可操作,导致会计信息缺乏可比性,同时也降低了会计信息的可靠性。(3)可理解性评价。为实现国际趋同,且制定准则的时间较为仓促,有些全新出台的准则如《金融工具确认和计量》、《金融资产转移》等,内容往往参照相应的国际会计准则直接翻译过来,一些条款句子过长,文字晦涩难懂,再加上有些经济业务在中国并不普及,导致会计准则执行者难于理解,也就无从在实务中正确运用。如对金融资产的分类,上市公司在执行过程中往往难于正确理解和把握,导致会计处理出现偏差,有的公司将其持有的对上市公司具有控制、共同控制或重大影响的限售股权分类为可供出售金融资产,新准则规定应作为长期股权投资处理,有些公司将本应归属于持有至到期投资的金融资产分类为贷款和应收账款,最后必然会导致企业间会计信息的不可比。(4)国际趋同性评价。我国新企业会计准则实现了国际趋同,同时致力于与国际上主要国家和经济体的等效,并取得了一定的成绩:一是2007年我国内地和香港的会计准则实现了等效;二是经过多轮会谈和协商,中欧会计准则等效取得重要进展,2008年12月欧盟就第三国会计准则等效问题发布规则,规定自2009年至2011年底的过渡期内,允许中国企业进入欧盟境内市场时利用中国企业会计准则编制财务报告;三是中美会计合作纳入双方对话议程,美国财务会计准则委员会已正式宣布允许外国企业赴美上市按国际财务报告准则编制财务报告,为中美会计准则等效创造了条件。另外,实现国际趋同后,准则制定部门仍密切关注国际会计准则的变化并积极参与到国际会计准则的制定过程中去,促进国际会计准则更多地考虑中国的情况,并对我国会计准则作出相应的调整,为实现与国际会计准则的全面持续趋同而努力。

综上可见,结合高质量会计准则的九个细化标准逐一分析我国新企业会计准则,其中制定环境、制定基础、制定模式、经济实质性和国际趋同性5个方面是达标的,但是制定程序、制定组织、可操作性、可理解性四个指标仍存在一些问题,而且均不同程度影响到会计信息的质量如可靠性、相关性和可比性,进而高质量会计准则的核心标准——产生并披露高质量会计信息难于达到。因此,我国的新企业会计准则与高质量会计准则仍有一定距离,准则制定部门仍需针对不达标的方面进一步加以完善,向高质量会计准则努力迈进,以提供高质量的会计信息,满足会计信息各方使用者的需求,从而更好地推进我国资本市场和社会经济的进一步健康发展。

[1]葛家澍:《美国关于高质量会计准则的讨论及其对我们的启示》,《会计研究》1999年第5期。

[2]葛家澍:《关于高质量会计准则和企业财务业绩报告改进的新动向》,《会计研究》2000年第12期。

[3]葛家澍:《关于高质量会计准则的几个问题》,《会计研究》2002年第10期。

[4]葛家澍:《创新与趋同相结合的一项准则》,《会计研究》2006年第3期。

[5]裘宗舜:《论高质量会计准则》,《上海会计》2003年第11期。

[6]中华人民共和国财政部(会计司):《关于我国上市公司2007年执行新会计准则情况的分析报告》,《上海证券报》2008年7月1日。

[7]Arthur Levitt,The Importance of High Quality Standards,Accounting Horizons,1998.

[8]American Accounting Associations Financial Accounting Standards Committee,Criteria for Assessing the Quality of An Accounting Standards,Accounting Horizons,1998.

( 编辑 聂慧丽)

Abstract:The second class room is the supplement and extension for the normal classroom to college students.It is the effective way to training students’innovation which had been recognized by the experts at home and aboard consistently.Thus we can learn and draw on existing theoretical results,create a strong atmosphere of culture of the second class.We should build a variety of activities’platform at different levels for teachers,undergraduates,graduate students to enlighten the students’creative thinking,stimulate innovation and awareness of students and cultivate innovation from the perspectives of both internal and external.The setting up of second class room in accounting department of Shandong University of Science and Technology achieved good results on training students’innovation ability.

Keywords:Second class room in university Plat form for activities Innovation ability Training

New Thinking on the Basic Accounting Theory Caused by the Financial Crisis

Zhang Xianmin

(Management School,Ocean University of China,Qingdao,Shandong 266100)

Based on the debate about the fair value accounting,this paper discussed some basic accounting theories.Accounting is a management activity in essence,its basic function are reflection and participation in control.Its objective is state dependent,so it is a dynamic concept.Measurement attributes will be colored pattern of the historical cost and the fair value.The prudence principle needs to be understood and applied according to the different economic cycle.

Financial crisis Fair value Nature of accounting Objective of accounting Measurement attributes Principle of prudence

Economic Perspective on Research about Accounting Income Indicator Selection

Liu Guofeng

(Business School,Hebei Agricultural University,Baoding,Hebei 071001)

Abstract:At present,The concept of comprehensive income has been formally introduced into our country business accounting criterion system,however,in accounting theory and practical realm some person of regarding this remaining anxieties,therefore has initiated this article to the accounting income target choice question research and ponder.This paper,starting from the perspective of economics,first set a accounting income definite model under completely closed economy environment,and then introduced gradually various factors analyzing accounting theory and practice in different economic environment in order to reflect the economic benefits and make accounting income index specific choice,and the future development of the accounting income index selection was discussed.

key words:Economic benefits Accounting in come Comprehensive income Property debt apparent Low-carbon economy

The Quality Analysis of Chinese Accounting Standards

Luo Yinghong

(Accounting School,Guangdong Polytechnic Normal University,Guangzhou,Guangdong 510630)

Abstract:After financial crisis,the construction of high quality accounting standards has been proposed in the G20 Washington Summit.In China,it urgently needs a systemic evaluation criterion for the high quality accounting standards to evaluate the quality of new accounting standards,and then to improve accounting standards further.In this paper,with all present views on the high quality accounting standards at home and aboard and the implementation of Chinese new accounting standards,the author tries to contract evaluation standards of the high quality accounting standards which has the core standard of“high quality accounting information”and nine detailed standards for two categories,and then has a preliminary evaluation to the quality of Chinese new accounting standards.

Keywords:High quality Accounting standards Accounting information Evaluation criteria System Evaluation

Present Situation and Improvement of Working Environment of CPA in China

Liu Tao

(School of Technology,Shenyang University of Technology,Shenyang,Liaoning 111003)

Abstract:The function of CPA is brought into play on the base of perfect working environment.Audit quality is affected to a large extent by working environment.The working environment of CPA must be improved to enhance audit quality.Countermeasures will be discussed after analysis of present situation of working environment of CPA.

Keywords:CPA Working environment Present situation Improve

Research on the Formative Mechanism and Implementation Path of the Corporate Social Capital

Li Chun

(School of Business,Renm in University of China,Beijing 1000872)

Abstract:The social capital begin to be discovered and taken into account in the enterprise management of the modern business society,and paid attention to as the key field as well as the physical capital,human capital,knowledge capital.It plays an important role in the enterprise value creation.There are some important value and significance to research on the formative mechanism and implementation path of the corporate social capital.Therefore,this paper firstly reviews the research progress and insufficiency about the corporate social capital theory.Secondly,we analyses the enterprise social capital formation mechanism formation from the different dimensions.Thirdly,we select 396 samples of the Chinese mineral resources of listed companies,and test the influence of these dimensions formation of social capital to the enterprise.Finally,we put forward several suggestions about how to develop and format the corporate social capital on the basis of above analysis.

Keywords:Social capital Formative mechanism Enterprise performance Implementation path

Exploration on Training Students’Innovation Ability by Setting up Second Classroom in Universities

Zhang Yueling Zhang Siyuan Ma Nan

(College of Economic and Management,Shandong University of Science and Technology,Qingdao,Shandong 266510;Journalism and Communication School,Southwest University,Chongqing 400715)

罗映红(1978-),女,广东梅州人,广东技术师范学院会计学院讲师