太阳能固体吸附式制冷技术的研究与进展

刘家林,郑学林

(上海海事大学 商船学院,上海201306)

1 引言

随着能源和环境问题与社会经济发展的矛盾日益突出,新能源和可再生能源经过多年的发展已经开始在世界能源供应结构中占据一席之地,受到各国政府的广泛重视。开发利用新能源和可再生能源成为世界能源可持续发展的重要组成部分,是大多数发达国家和部分发展中国家21世纪能源开发的基本选择。

太阳能固体吸附式制冷技术正是解决这一问题的有效途径之一,太阳能是一种环境友好、可再生的能源;太阳能制冷技术使用无氟工质,能吸收太阳辐射,减弱热岛效应也满足环保的要求;太阳能固体吸附式制冷具有结构简单、初投资少、运行费用低、无运动部件、噪音小、寿命长且能适用于振动或旋转等场所的优点。而且,太阳能在时间和地域上的分布特征与制冷空调的用能特征具有高度的匹配性,因此,利用太阳热能驱动的固体吸附式制冷技术的研究具有极大的潜力和优势。

2 太阳能固体吸附式制冷技术的工作原理

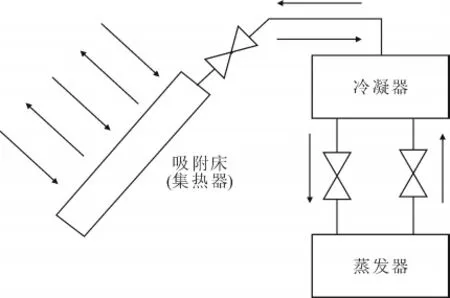

太阳能吸附制冷的原理为以某种具有多孔性的固体作为吸附剂,某种气体作为制冷剂,形成吸附制冷工质对,在固体吸附剂对气体吸附物吸附的同时,流体吸附物不断地蒸发成可供吸附的气体,蒸发过程对外界吸热实现制冷;吸附饱和后利用太阳能加热使其解吸。按照被吸附物与吸附剂之间吸附力的不同,吸附可分为物理吸附和化学吸附两类。物理吸附是分子间范德华力所引起的,而化学吸附是吸附剂与被吸附物之间通过化学键起作用的结果,吸附、脱附过程中同时伴随着化学反应。图1为太阳能固体吸附式制冷系统示意图,系统主要由4大部件即吸附床(集热器)、冷凝器、蒸发器、节流阀等构成,其基本的工作过程由吸热解吸和冷却吸附组成。

2.1 吸热解吸

白天太阳辐照充足时,吸附床吸收太阳辐射能后,吸附床温度升高,使制冷剂从吸附剂中解吸,吸附床内压力升高。解吸出来的制冷剂进入冷凝器,经冷却介质冷却后凝结为液体,经节流阀进入蒸发器储存起来。

2.2 冷却吸附

夜间或太阳辐照不足时,环境温度降低,吸附床被环境空气冷却,吸附剂开始吸附制冷剂蒸汽,系统中制冷剂蒸汽压力下降,当压力下降至蒸发温度下的饱和压力时,储存在蒸发器中的液态制冷剂开始蒸发制冷,产生的蒸汽继续被吸附床吸附,直至吸附结束,完成一个吸附制冷循环。

图1 太阳能固体吸附式制冷系统示意图

3 太阳能固体吸附式制冷的研究现状

最早记录的吸附制冷现象是1848年Faraday发现AgCl吸附NH3产生制冷。对固体吸附式制冷技术的研究则开始于20世纪30年代。70年代的能源危机为吸附式制冷提供了一个很好的发展契机,吸附式制冷的理论和实验研究进入了一个新的阶段,1992年首届巴黎固体吸附式制冷大会和1998年第6届国际吸附基础大会又促进了国内外对吸附式制冷进行更加全面、深入的研究,而且取得了大量的研究成果。

在国外,由英国University of Warwich研制的用于疫苗冷藏的太阳能吸附式制冷机被国际卫生组织推荐用于发展中国家。法国CNRS研究所与French Company BLM开发了一种以活性碳-甲醇为工质对的太阳能制冰机,每台制冰机的集热器面积为1m2。美国的Power公司[1]采用沸石-水作为工质对,太阳能为热源,他们把沸石吸附剂装在深5cm的涂黑的金属集热盒组成共用器,冷凝器与蒸发器合装在冰箱内,对集热器面积为0.7m2的冰箱进行了测试,结果显示:产冰量6.8kg(0℃左右),制冷系数是0.15;法国的M.Pons等人以活性炭-甲醇工质对,太阳能为热源,成功地进行了太阳能吸附制冷机的试验。活性碳-甲醇太阳能制冰机[2]的集热器用铜制成,面积为6m2(4个集热器),吸附剂质量为20~24kg,制冷系数为0.12~0.14。

在国内,上海交通大学的刘震炎[3]等人在太阳能真空管集热管和固体吸附制冷技术的基础上,考虑到太阳能作为辐射能这一特点,成功地研制了一种新型无污染的非金属太阳能制冷管,使太阳能加热和制冷集中在一根管子上完成,且由于各根冷管自成一体,宜于密封并长期保持较高的真空度。并试制了一台太阳能冷管型制冷系统试验样机,该样机共有13根冷管,集热器面积为0.9m2,试验过程中从8时至15时接收太阳能。当此段时间的日射密度为20MJ/m2时,可使制冷箱内25kg的水在吸附制冷循环阶段从29℃下降到17℃,COP值约为7%。分析表明,这样的系统尤其适合我国的新疆、西藏等昼夜温差大的地区。王如竹、寿海波[4]等制作了太阳能热水器-冰箱复合机的实验样机,采用电加热器模拟实验,在热水箱内放入22℃的水,加入热量61MJ后,可得到92℃热水和-1.5℃冰9kg,制冷循环的COP值为0.41。谭盈科[5]等人试制了一台太阳能吸附制冷样机,其采光面积为1.1m2,以活性碳-甲醇为工质对,冰箱的有效容积为103L,实验得到该样机的最大制冰量为6kg/d(-5℃)。

4 太阳能固体吸附式制冷技术目前存在的问题

经实验研究表明,太阳能吸附式制冷主要存在以下几个难点。

(1)吸附式制冷基本循环不能实现连续制冷,吸附床传热传质性能差,吸附/解吸所需的时间长,循环周期长,系统调节滞后时间长,制冷功率低,制冷系数小,能量利用率低。

(2)晚上制冷不符合空调用能规律,大大限制了太阳能吸附式制冷的应用。

(3)太阳能是低品位能源,且供能不连续,另外,太阳能集热技术难以保证高温而稳定的驱动热源,因此,系统需要较低的驱动温度。这将是推广吸附式制冷技术实用化进程所面临的最大的问题。第四、吸附式制冷系统难以根据工况的变化迅速及时地做出稳定的调节。

5 主要技术改进措施

5.1 吸附床的传热传质性能强化技术

吸附床作为整个吸附制冷系统中的心脏,其传热传质的性能对整个系统的性能有着决定性的影响。吸附床传热传质性能强化的途径主要是吸附床结构优化,对吸附床内吸附剂进行物化处理。

5.1.1 吸附床结构优化

对现有的吸附床进行结构改善或采用先进的吸附床结构。基本上所有的太阳能吸附床都采用翅片或类似的结构形式增加吸附器与吸附剂间的接触面积,减小热阻。从而大大的增加了吸附床的导热系数。

目前的吸附床大多采用平板式和圆管式结构。平板式结构单位容积内充装的吸附剂量较大,但圆管式结构的传热效率高,承压能力好,因此各国研究人员多采用圆管式吸附床结构以强化传热。圆管式吸附床可在床内设置多根开有槽或孔的内插管作为吸附质的传质通道,有效减小传质阻力,缩短吸附质进出床层的流程,减小压降,从而强化了传质,同时床内温度场分布更均匀。内插管可直接与冷凝器管路相通,也有利于吸附质蒸汽的合理流动。

5.1.2 对吸附床内吸附剂进行物化处理

吸附剂为多孔介质,接触热阻大,导热性能差,增强吸附床内部的传热效果,改善吸附剂的传热性能是最有效手段。最简单的方法是将不同大小的吸附剂颗粒混合,但这样做的效果很有限,还有一种方法是将吸附剂颗粒与导热性能较好的金属粉末或石墨混合,另一种更有效的方法是将吸附剂与粘接剂混合,形成固化的复合吸附剂。同时考虑到减小接触热阻,使吸附剂与吸附床壁紧贴。意大利Restuccia等研制了紧贴于金属肋片的沸石-氢氧化铝的复合吸附剂薄层,其导热系数达0.43W/(m·K)。

5.2 工质对的选择

由于工质对很大程度上决定着吸附式制冷能否得到工业上的应用,而且公质对的热力性质对系统性能系数、设备材料、一次性投资等影响很大。选择优化的工质对可疑增大单位质量工质的制冷量,提高系统的制冷系数,减小设备尺寸,缩短循环时间,是整个系统机器的性能有较大的提高。理想的吸附工质对要求吸附容量大,吸附热小,吸附质气化潜热大,具有良好的导热性和扩散性,热稳定性好,无毒、无腐蚀、无污染、不可燃。实际应用中,符合以上条件的理想工质对很难找到,只能综合全面的考虑后去选择。目前常研究的吸附工质对主要有沸石-水、硅胶-水、活性炭-甲醇、氨-氯化钙、氯化锶-氨等。

沸石-水工质对的解吸温度范围较宽(70~250℃),使系统对环境的适应能力强。但该系统蒸发温度大于0℃,不能用于制冰,另外系统是真空系统,对真空密封性要求很高,而蒸发压力低也使得吸附过程较慢,需要在高驱动温度下才具有较高的解吸速度,应用于太阳能制冷不是很理想。硅胶水-水的解吸温度较低(100℃以下),解吸性能好,但超过120℃硅胶将被烧毁,且其吸附量较小,制冷能力较低。

活性炭-甲醇是太阳能吸附制冷中应用最广的工质对,其吸附量较大,解吸温度不高(100℃左右),吸附热也较小,甲醇的熔点低(-98℃),使得系统可用于制冰,但是甲醇温度超过150℃将分解,另外,甲醇有毒,不利于其广泛应用。王圣佑等采用燃烧木炭-乙醇作为工质对,制冷量可达到150.8kJ/kg·m2。王如竹等[6]提出了一种新的吸附剂——活性炭纤维(ACF),其系统的吸附/解吸时间缩短为活性炭系统的1/10,制冷量可达活性炭的2~3倍,其制冷性能系数也比活性炭系统提高15%以上。活性炭纤维-乙醇应用于太阳能吸附式制冷将会有很好的发展前景。

华南理工大学的陈砺等[7]建立了化学吸附式制冷单元,对氯化锶-氨工质对的制冷性能进行研究,实验研究结果表明,在相同的制冷工况下,氯化锶-氨工质对的制冷量远远大于活性炭-甲醇工质对。在热源温度为100℃时,他们所用的工质对单位质量吸附剂的制冷量是活性炭-甲醇工质对的3.2倍。马刚等[8]对新型化学吸附式制冷工质对CoF2-NH3的吸附特性进行了实验研究,得出了吸附等温线,研究结果表明,CoF2-NH3工质对的单位吸附量大,达到最大吸附量时的温度要求降低,吸附周期缩短,并且多次重复吸附后既不结块,也不膨胀,为化学吸附式制冷的小型化和实用化提供了新的可能性。

最近Vasiliev将物理吸附与化学吸附相结合,提出了采用活性炭纤维-氨/氯化钙-氨复合吸附工作对,单位质量吸附剂对氨的吸附率可达0.85,揭示了吸附工质对研究的新方向。

5.3 采用高效制冷循环

5.3.1 连续回热型循环

连续回热型循环的工作原理:两床交替运行时,将正在进行吸附的吸附床的部分吸附质回流到另一台正在进行解吸的吸附床,既利用了部分吸附质的显热和吸附热,节省了能量输入,又加速了解吸和吸附的进行,缩短了循环周期,提高了循环COP的同时又增大了制冷量。

5.3.2 对流热波循环

对流热波循环是一种吸附床内强迫对流以改善吸附床传热性能的循环方式。即利用制冷剂气体和吸附剂间的强制对流,使用循环泵将氨等高压制冷剂蒸汽直接加热冷却吸附剂而获得较高的热流密度。因吸附床内的传热条件良好,在较短的时间内可将吸附床加热或冷却到预定温度,加快吸附/解析过程,提高循环效率。英国Critoph对该循环的近期研究表明其COP可达到0.90。

5.3.3 多级复叠型循环

多床循环中各级循环都是用同样的工质对,吸附热利用率不高。Douss和 Meunier[9]提出了双效复叠循环,利用工作在不同温度范围内的循环来提高吸附热的利用率,以沸石-水为工质对的高温循环来驱动以活性炭-甲醇为工质对的低温循环,系统的COP可达1.06。王如竹等[10]研究了一种四床三效复叠循环,COP可高于1.1。

6 太阳能固体吸附式制冷技术的应用前景展望

随着对太阳能固体吸附式制冷技术研究的不断深入,太阳能吸附制冷技术已经逐步向实用化推进,发挥其节能、环保的优势,有着广阔的应用前景和价值。如上海交通大学制冷与低温工程研究所提出了一种高效、综合利用太阳能的新设备——太阳能热水器-冰箱复合机装置,其特点是一方面复合机系统能有效地解决目前太阳能吸附式制冷中普遍存在的许多问题,如夜间散热问题、太阳能真空管在吸附制冷中的应用问题、间隙制冷效果的影响问题等。只要选用高性能的真空管并把吸附制冷中的新技术加以推广应用,有望在短期内试制出同时供热与制冷的实用新型产品。另一方面复合机系统的总能利用率高,若将太阳能真空管集热器与建筑业的设计有效结合,并用电加热器来辅助解决阴雨季节的影响,则一种全天候的太阳能利用装置将会带来巨大的社会效益和经济效益。

将太阳能吸附式制冷技术应用于家庭中央空调冷热联供是一个很好的选择。家用中央空调在国内市场刚刚兴起,它不仅适用于家庭住宅,也适用于办公楼、写字楼及商用住宅公寓楼等场所。传统的写字楼或办公室通常采用大楼集中空调,没有集中空调则可能选择安装若干分体式空调机,但是这些都不是最佳选择。同时,在可持续发展的潮流下,太阳能吸附式制冷技术在汽车空调系统、住宅小型化太阳能热驱动冷暖并供系统和列车、船舶食品冷藏等系统中也有非常广泛的应用前景。

7 结语

太阳能固体吸附式制冷技术与传统的蒸汽或电动压缩式制冷相比还不是很成熟,但随着太阳能固体吸附式制冷技术研究的不断进步,良好的社会与经济效益都将促进吸附式制冷技术的实用化进程。同时,由于节能和环保优势,决定了它具有广阔的应用前景。相信以后在政府的大力支持下,不断鼓励广大民众使用太阳能吸附式制冷装置,再加上大批在太阳能吸附制冷领域的研究人员的不懈努力下,太阳能固体吸附式制冷技术将逐步实现民用商业化,为社会的发展和人类的进步做出更大的贡献。

[1]D I Tcjernev.Natural Zeolites:Occourences,Properties and Use[M].London:Pergamon Pressltd,1978.

[2]Pons M,Grenier P h.Experimental data on a solar-powered ice maker using activated carbon and methanol adsorption pair[J].Solar Energy Engineering,1998(110):192~197.

[3]刘震炎,卢允庄.冷管型太阳能制冷系统[J].热能动力工程,2000,15(9):69~70.

[4]王如竹,寿海波.太阳能热水器-冰箱复合机性能实验研究[J].太阳能学报,2001,22(4):367~374.

[5]谭盈科.吸附式太阳能冰箱的研究[J].太阳能学报,1992,13(3):23~24.

[6]Wang R Z,Jia J P,Zhu Y H,et al.Study on a new solid adsorption refrigeration pair:active carbon methanol[J].Asme Journal of Solar Energy Engineering,1997,119(3):214~218.

[7]陈 砺,方利国,谭盈科.氯化锶-氨吸附制冷性能的实验研究[J].太阳能学报,2002,23(4):422~426.

[8]马 刚,李戬洪.新型化学吸附式制冷工质对CoF2-NH3的吸附特性[J].太阳能学报,2005,26(1):49~51.

[9]Douss N,Meunier F.Experimental study of cascading adsorption cycles[J].Chen engng Sci,1989,44(2):225.

[10]Wang R Z.Study on a four-beds cascade adsorption refrigeration cycle capable of COP over 1.1.Proceedings of the 20th International Congress of Refrigeration[J].Sydney,1999(6):172~174.