山西综改机遇

刘成虎

山西综改机遇

刘成虎

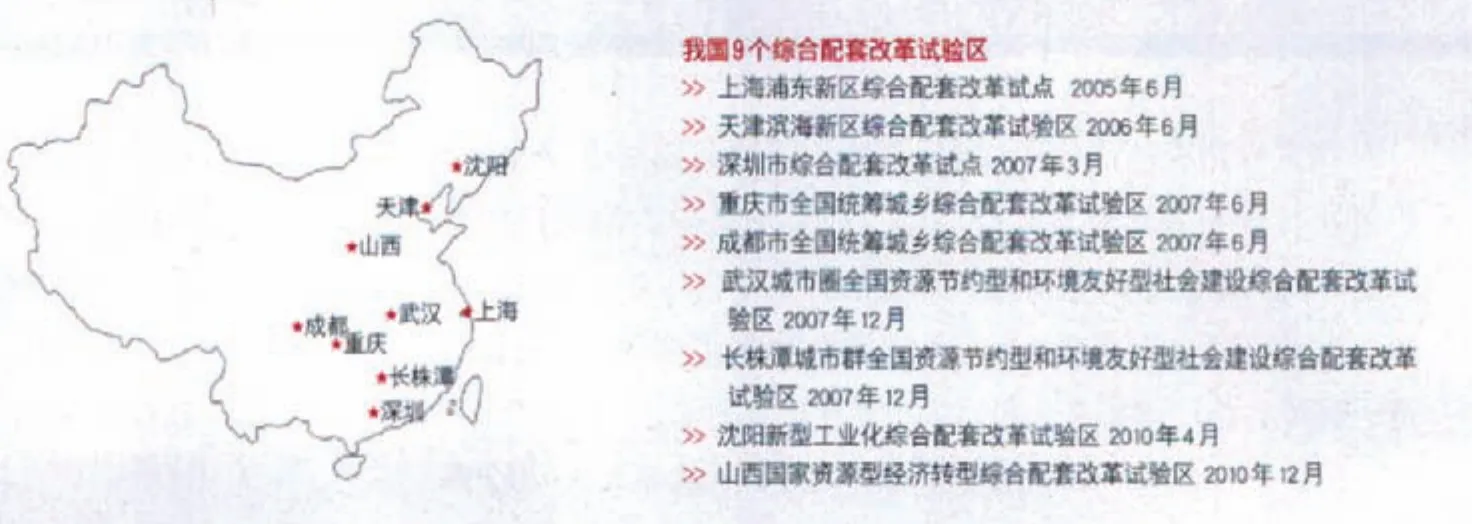

2010年12月13日国务院新闻发布会消息:国家发改委已正式批复设立“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区”。消息引起广泛关注,特别是山西各界人士,更对未来发展重拾信心。

悲壮而沉重的“一煤独大”

山西历史上长期处在少数民族和中原政权的交界处,一直进行着民族文化交流,历史文物古迹遍布全省。据学者统计,唐代369位宰相中,山西籍的就有狄仁杰等62人。《唐诗鉴赏词典》所载的196位著名诗人中,按籍贯划分山西多达22人,仅次于河南、浙江。其中,白居易、柳宗元、王绩、王勃、王维、王之涣等人更是妇孺皆知。

明清以降,山西重商之风日盛,迅速积累雄厚资本,并适时转型,创立了账局、票号等金融组织,曾“执全国金融牛耳”。商业空前繁盛,山西被认为是“海内最富”,晋商也被公认为明清十大商帮之首。

但自上世纪初期,山西随着商业势力的衰微而一蹶不振。长期战乱使山西的发展步履维艰。新中国成立后,凭借丰富的煤炭资源,山西为国家经济和社会建设作出巨大贡献。60多年来,累计产煤约120亿吨,净调出80多亿吨。同时,山西也是全国最大的能源基地和外输省份,煤炭、焦炭、电力等能源产品源源不断地调往除西藏、新疆以外的所有省份,原煤调出量占到全国的70%~80%。

巨大付出的背后是长期经济结构的畸形和产业结构的极度不合理。在20世纪80年代的短缺计划经济时期,煤炭等能源供不应求的局面给山西经济发展很大的机遇,但随着市场经济的发展和经济增长方式的逐渐转变,煤炭买方市场逐步形成,产业结构的不合理对山西经济发展的影响也越来越大。1984年至1988年,山西能源工业的年增长速度为9.3%,全省工业产值相应增长10.85%;1989年至1993年,这两个数字下降到8.13%和7.54%;1994年至1998年,降至6.45%和6.14%。2008年的金融危机使能源产业全面萧条,山西经济连续数月负增长。现在,山西煤炭、焦化、冶金、电力等四大传统产业仍占省内工业增加值的80%以上,其中煤炭更是占到其中的60%。

随着能源基地大规模、高强度的开发,山西的地理生态环境也遭受极大破坏,空气、水质污染已成为严重的社会问题。全国污染最严重的30个城市,山西占13个,临汾、太原、忻州、阳泉、榆次曾经包揽过前5名。另外,山西是中国资源型城市最集中的地方,占全国同类31个典型资源型城市的27%。由于种种原因,山西能源产业的市场化程度比较低,真正的现代企业制度尚未建立,再加上技术创新和技术应用力度不够,能源企业的可持续发展大打折扣。

山西长期无力扭转这种局面,使得山西人的思想意识也发生很大改变,求平稳、谋铁饭碗风气不断滋长,停、等、靠、看的心理有形无形地滋生。在区域经济长期落后于其他省份又缺乏国家红利政策支持的格局下,似乎市场经济也难以启迪他们固执而封闭的思维。

目前山西的经济和社会发展处在一个两难抉择的路口,主要矛盾集中在经济结构的变革。而这种变革需要国家在生产力的发展中给一个推力,在生产关系的调整上赋予一些先试先行权。

经济结构调整有望实现

“国家资源型经济转型综合配套改革试验区”对山西而言无疑是一个千载难逢的历史机遇,也是山西改革开放以来国家给予的含金量最高的一项利好政策。

对政府层面而言,经济转型的目标将更加明确,措施的制定将更加有针对性,执行力度也必将大大增强。政府多年来的经济结构调整愿望有望在转型中得到实现,山西为全国经济发展所作的牺牲也可能会得到补偿。

对大型能源型企业而言,在“综改区”政策的引导下,其竞争力将大大增强,市场化水平将进一步提高。更多的产业园区和高科技园区将会出现,大集团、大联盟的产业组织模式和有机结合的产业集群将会被推广。进而山西的资源开采率和利用率将会大大提高,能源经济发展和环境、人居的矛盾将会得到缓解。

经济结构的调整必然涉及到第三产业的全面发展,特别是山西文化资源的保护、开发。山西有着丰富的人文历史景观,经济价值和文物价值非常可观,必然会带动旅游资源整体规划进入新的阶段。由于结构调整和发展循环经济、低耗能产业的需要,高科技产业园区也会在经济转型过程中得到进一步发展。同时将推动现代金融业在山西的发展,提高金融业对经济发展和经济转型的服务水平。

“综改区”的地位必然大大增强山西吸引外资和留住本地社会资金的能力,山西引进外资难,省内资金外逃的局面会得到扭转。进而可能会根本解决山西人才引进难和人才外流的现象。

对山西居民而言,“综改区”的建设可能最终还山西一个青山绿水、空气清新的人居环境,“不适合人类居住”和“污染最严重的地区”将会得到改善,山西人的“娘子关”意识也将会得到改变,这是山西百姓最为期待的一个目标。

资源型城市难题

资源型经济区的转型是世界性难题,虽然有一些成功经验,诸如杜邦化学公司模式、丹麦卡伦堡工业园区模式、虚拟生态工业园区模式以及其他循环经济实践。由于体制不同,实现“他山之石,可以攻玉”,还需要对国外经验进行选择,包括国内其他“综改区”的经验,也要甄别。

由于山西“综改区”是在山西全省推进,全面展开之前,需要有系统、科学、全面的试验方案,特别是在涉及重大项目时,需要合理安排产业分布、区域分布和实施进度,设计方案的过程中肯定会关联到一些产业和地区的切实利益,如何协调各方利益也将是一个重要的难题。

山西已经对能源产能进行“优进劣汰”式的调整,目前初见成效。这些产业在很长一段时间内仍然是山西经济的主体,其转型成败决定试验区的成败。但这些企业长期存在市场主体不明确,竞争力不强等问题,如何在发展中提高其产业竞争力,进而在循环经济发展模式下形成产业集群发展的格局,是一个长期而又艰巨的工作。

另外,在资源型经济转型过程中,必须处理好积极引进外资和合理利用省内外资金的问题,以及在相对落后的中部地区引进和留住人才的问题。更重要的是如何促进金融业对煤炭整合主体的信贷投放、对重点产业转型振兴规划项目的信贷支持以及对企业开发和使用节能降耗技术的支持、对新技术、新工艺、新设备的支持,对生态环境修复治理工程和促进就业的支持。

最后,转型过程中肯定会伤害某些长期既得利益者,包括个别政府部门、某些官员、个别产业、企业及职工,如何妥善处置,减少摩擦成本,也是一门艺术。

刘成虎 山西大学晋商学研究所教师

————不可再生能源