中国经济增长方式转型的动力源泉及其因素分解——基于中国1952—2009年的实证分析

杨玉华,罗 斌

(河南科技大学 政治与社会学院,河南 洛阳 471003)

新中国成立六十多年来,我国经济发展取得了世人瞩目的成绩,按不变价计算,增长了75.8倍(从1952年算起),年均增长达到7.75%,特别是改革开放以来,年均增长达到9.95%,创造了新的东亚奇迹。21世纪以来,随着资源、环境约束的日益强化和劳动力成本的快速攀升,这种高投资、高资源消耗、高污染的经济增长方式已经越来越难以为继,传统的经济增长方式已经成为制约我国经济可持续发展的关键问题。特别是2007年爆发的金融危机,给我国经济造成了严重的损失和冲击,更凸显了这种增长方式的脆弱性、不稳定性和经济转型的紧迫性。今后乃至相当长的历史时期,转变经济增长方式已经成为我国进一步贯彻科学发展观、推进发展方式转型的战略重点。如何转型,转型的程度如何已经成为迫切需要解决的重大理论和实践问题,本文以新中国60年的历史数据为根据,运用索罗余值方法对我国经济增长方式因素进行量化分析,并对其动力因素进行量化分解,以分析我国的经济转型状况,探寻我国经济增长方式转型的动力机制。

一、我国经济增长方式转型动力源泉的实证分析

经济增长方式是指推动经济增长的各种生产要素投入及其组合和作用的方式。[1]经济增长方式按照增长动力来源可以划分为粗放增长方式和集约增长方式,前者主要是以生产要素投入和生产规模的扩张为动力的经济增长模式,后者主要依靠科技进步、劳动者素质提高和管理的改善,是以提高生产要素的利用效率为动力的经济增长模式。本文运用生产函数,把经济增长的基本要素简化为资本和劳动,如果经济增长动力因素主要来源于基本生产要素,说明我国经济增长是粗放经济增长方式,如果经济增长对基本生产要素的依赖已经降到次要地位,说明我国经济增长方式已经转变为集约经济增长方式。[2]

(一)模型的推导与选择

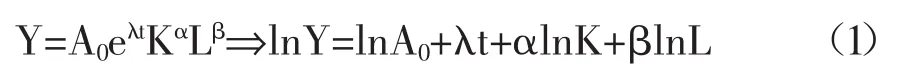

本文在生产函数基础上,采用索罗余值模型测算我国经济增长的动力因素。生产函数自20世纪20年代诞生以来,被广泛运用于分析经济增长的经济模型。本研究在改进型生产函数Y=Aλt0eKαLβ(Charles Cobb&Paul Douglas[3],1928;Solow,1957[4])的基础上,采用测算基本生产要素以外的全要素贡献率的索罗余值模型。具体推导过程如下:

式中:Y、K、L分别为生产总值、资本要素投入量、劳动要素投入量,t表示时间,λ表示技术进步比率,α和β分别表示资本、劳动对经济增长的弹性,λ、α和β均为待估参数。假设技术进步是希克斯中性,生产规模报酬不变,即α+β=1,则得出如下方程:

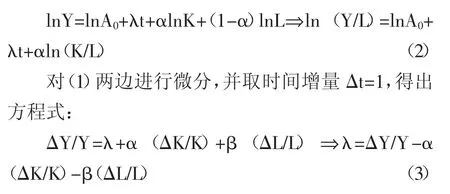

对(1)两边进行微分,并取时间增量Δt=1,得出方程式:

如果用 y、k、l分别表示 ΔY/Y、ΔK/K 和 ΔL/L,(2)式两边同时除以y得方程式:

(3)式就是索罗余值方程,其中,λ/y表示索罗余值,也就是除资本、劳动以外的其他因素的贡献率,也称为全要素贡献率(EA);α(k/y)表示资本的贡献率(EK);β(l/y)表示劳动的贡献率(EL)。

本文利用索罗余值方程对(2)式计算全要素、资本和劳动贡献率,采用10年一个分期,把新中国经济增长分为六个时期,即1952—1959年为I期,1960—1969年为 II期,1970—1979年为 III期,1980—1989年为 IV期,1990—1999年为 V期,2000—2009年为VI期,前三期为计划经济时期,后三期为改革开放时期。这样每个分期涵盖两个五年规划时期,时间跨度较为适度,能够较好地反映我国经济增长方式变动的趋势。本文采用函数方法按照方程(4)计算每个时期的增长率。

(二)数据采用与测算过程

本文选用数据来自中国统计局主编的历年《中国统计年鉴》,Y、K、L、t分别采用当年 GDP(亿元)、固定资本存量(亿元)、就业人数(百万人)和初始为1的时间长度(年)表示,并且GDP、固定资本存量使用基于1978年不变价的固定资产投资价格指数作为平减指数。其中,时间数据为了消除时间趋势,采取自然对数形式,固定资本存量采用永续盘存法——当年资本存量=上年资本存量×资本折旧率+本年新增资本量计算,初始年份1952年的全国固定资本存量取为700亿元(1978年价格),采用王小鲁等人的研究设定[5],当年新增资本量根据国家统计局历年的全社会固定资产投资数据,1952—1977年期间的折旧率按5%计算,新时期(1978—2009年)资本折旧平滑加速,最终达到8%。由于我国经济增长在长达60年期间,出现了“大跃进”、“人民公社运动”、“三年困难”时期、“八九动乱”等特殊历史时期,由于这些社会剧烈动荡时期的数据不能正常地反映我国经济发展的趋势,所以,本文在计算过程中,对1957年、1960年、1961年、1962年、1976年、1989年六个年份的数据按缺失处理。计算该时期年均算术增长率时,起始年份的数据均采用相邻三年平均值。本文的参数估计采用OLS方法,数据由Eviews6.0给出,估计方程如下:

按照生产规模报酬不变假设,即α+β=1,当α=0.331 46,则 β=0.668 54。按照 EK=α(ΔK/ΔY)、EL=β(ΔL/ΔY)计算资本和劳动增量对经济增长的贡献率,再运用索罗余值方程EA=1-EK-EL计算全要素对经济增长的贡献率。

(三)分析结果与我国增长因素的评判

从估计方程来看,方程拟合效果很好,调整后拟合优度达到了99.87%,D.W值也显示方程很好地消除了数据自相关问题,T绝对值均较大,各参数的显著水平均达到了0.000 1。根据规模报酬不变计算,资本弹性达到了0.331 5,在世界范围内属于较高数值,即资本每增长1%,可以推动经济增长0.331 5%,说明我国长期高投资的合理性;我国劳动弹性达到0.6685,属于较低水平,即就业每增长1%就可以推动经济0.668 5%的增长,说明在长期存在大量剩余劳动力的情况下,我国就业增长的效益并不十分理想。时间弹性也不算小,达到了0.083 1,说明随着时间的推移,每增加一年,我国的技术进步会增加8.31%,反映我国技术进步逐年增长的良好发展态势。

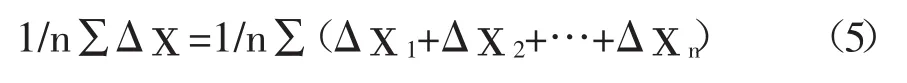

从我国经济增长方式因素的实证结果来看,新中国成立后的60年内,资本、全要素贡献率(TFP)最高,分别达到年均39.85%和35.02%,劳动就业贡献率也保持较高水平,年均25.13%。我国经济增长动力因素明显可以划分为前后两大时期,即计划经济时期(1952—1979年)和改革开放时期(1980—2009年)。两个时期经济增长主要因素从资本、劳动转变为全要素、资本,前期二者贡献率分别为39.74%和38.68%,合计为78.42%,属于典型的要素驱动增长方式;后期TFP攀升至年均45.21%,成为第一推动力,劳动贡献率下降迅速,年均只有14.86%。资本和劳动贡献率降低至54.79%,但仍属于要素驱动型增长时期。从前后时期的变化来看,劳动贡献率下降很快,从年均38.68%降至14.86%,降低了23.82%,降幅高达65.00%,TFP则增长迅速,从年均21.59%增至45.21%,增长了162.24%。而资本年均贡献率变化不大,只略微增加0.19%(见表1)。

表1 我国经济的增长因素及主导因素的判断(1952-2009年)单位:%

计划经济时期,由于经济增长波动很大,特别是“二五”、“三五”时期,出现了“大跃进”、“人民公社”运动、三年困难时期和爆发“文化大革命”等重大的政治社会事件,动荡的社会政治环境严重破坏了经济增长的内在连续性,但剔除这些数据后,实证分析的结果还是很好地反映了我国经济增长的基本态势。整个时期,经济增长的主导因素是资本和全要素,分别贡献了43.45%和37.11%的增长率,劳动贡献率较低,只有19.44%。其中50年代是典型的资本推动型增长,资本贡献率达到了88.22%;其次是劳动,但只贡献了11.15%增长率,TFP几乎为零,典型的外延式的增长方式。60年代,由于政策的严重失误,投资贡献率急剧降到-6.60%,而劳动就业的增长成为该时期的绝对主力军,年均贡献率高达87.01%,TFP也增长至年均19.59%,说明扫除青壮年文盲、初等教育的普及和机械化的高速增长,推动了技术的较快进步。70年代经济增长主导因素是资本、TFP,资本贡献率恢复增长至年均43.45%,TFP进一步增长至37.11%,劳动贡献率进一步降低,只有19.44%。说明计划经济严重地挫伤了人们的生产积极性,在工业化水平还很低的条件下,劳动的贡献却出现了异常的下降。

改革开放时期,剔除“八九”因素,分析结果也十分理想。整体来看,该时期我国经济增长动力结构进入了持续调整时期:资本和劳动年均贡献率均是逐期下降,TFP则是稳步提高。其中劳动下降趋势最为显著,从20世纪80年代的年均23.58%下降到21世纪的年均4.61%,与其他两因素相比,已经是微不足道了。TFP增长最为抢眼,从20世纪90年代开始反超资本,在21世纪迈上了标志性新台阶,达到57.58%,超过资本和劳动的总和,成为我国经济增长方式转型的标志。从改革开放三个时期来看,初期,改革开放极大地激发人们的积极性和创造性,劳动和资本贡献率都比20世纪70年代有了显著提升,分别达到了23.58%和44.10%。特别是在农村,人民公社体制的解体和联产承包制普遍推行,极大地解放了长期被牢牢束缚在土地上的农村劳动力,亿万农民被转移到劳动生产率较高的第二、第三产业,特别是沿海的非农产业,极大地推动了产业结构优化和经济的增长,实证分析证实了该结论,劳动贡献率的增长主要是由农村劳动力转移推动的。20世纪90年代,农村劳动力持续转移,投资进一步扩大,但效率递减趋势显著。与前一时期相比,该时期劳动和资本贡献率都显著下降。与此同时,随着教育发展和科技投入不断扩大,TFP进一步提升,超过资本成为第一推动力,但仍然低于资本与劳动贡献率之和。但从具体年份来看,20世纪90年代,却显示出与年均趋势不同的特点:随着我国社会主义市场经济改革目标确立和社会主义市场经济的发展,我国民营经济、乡镇企业异军崛起,资本的贡献率稳步提升,在20世纪90年代后期年均贡献率达到了48%以上,成为推动经济增长第一推动力。同时期,就业则表现为二元经济环境下剩余劳动力配置的典型特征,年均贡献率只有7.1%。该阶段劳动贡献率急剧下降与资本贡献率迅速攀升,形成了此消彼长的替代关系。进入21世纪,随着科教兴国和人才强国战略的实施,我国的科技队伍和科技投入都迈入世界前列,人才、科技进步对经济增长的支撑作用逐步凸显,TFP攀升到历史的最高水平,达到了年均57.58%,超过了资本和劳动贡献之和,标志着我国经济增长方式已经成功地由过去生产要素驱动转变为科技进步驱动。这说明我国经济增长方式转变已经实现了实质性跨越,我国的经济增长已经由过去主要依靠资源、资本等生产要素投入进入以劳动者素质提高和科技进步的新时期。实证分析也显示出该时期的特征,该时期劳动增量只贡献了4.61%,资本贡献率有所降低,只有37.81%。

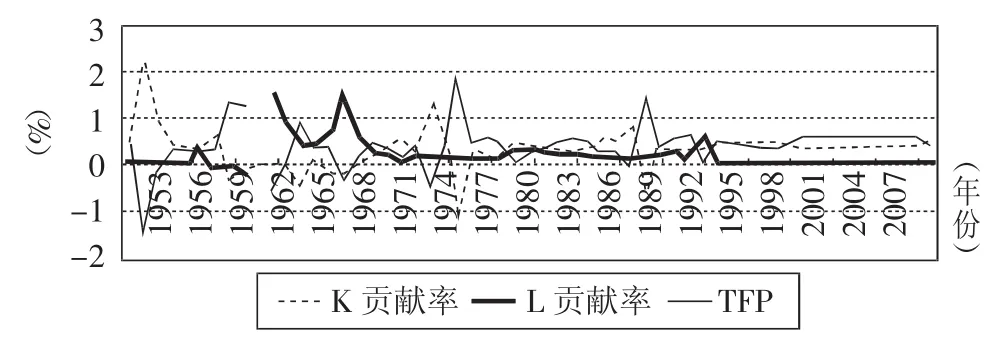

从图1中也可以看出,计划经济时期各因素的贡献率波动很大,进入改革开放时期,除1989年度外,其余年份的数据则比较平滑,波动较小,基本都在-1.0%~1.0%之间波动,说明计划经济时期数据受外部偶然性事件剧烈影响而严重失真。1957年、1962年有关数据超出了正常值4倍以上,1954年、1989年达到正常值1~2倍,该时期的数据及分析结论不及改革开放以后的真实有效,所以,看计划经济时期的结论宜粗不宜细,而改革开放时期数据及分析结论除“八九”外都是十分贴近实际,是真实有效的。从最近10年的变化来看,可划分三个阶段:2000—2006年、2006—2008年和2008—2009年,第三个阶段,属于金融危机影响的特殊时期,该时期为了应对金融危机的巨大冲击,我国果断推出四万亿的投资刺激计划,有效地缓和了金融危机的负面影响,保持了经济的较快增长。分析结果显示:该阶段具有资本推动的显著特点,因为该时期资本贡献率从33.08%骤然增加至 56.95%,TFP 则从 63.28%降至 39.81%,劳动的贡献率则由原来的不足3%,提振至3.5%左右。2006—2008年则属于金融危机影响的过渡期,明显显示出了金融危机的影响:资本贡献率和劳动贡献率双双降至21世纪的最低点,分别只有33.08%(2008年)和 2.88%(2007年),只有TFP攀升至 63%以上,成为缓解金融危机冲击的中流砥柱。2000—2006年则很好地反映出我国新时期经济增长的因素,即TFP达到年均58.5%,成为名副其实的第一推动力,说明21世纪我国经济增长方式转型已经取得了不可逆转的重大进展,科技进步已经成为新时期稳定的第一生产力,劳动的贡献率则持续走低,年均5.19%,资本的贡献率年均36.30%,说明劳动贡献率的降低是以科技进步贡献率提升替代的,我国已经进入到技术进步和资本双重推动的新时期。

图1 我国经济增长的源泉(1952-2009年)

二、我国经济增长转型动力因素的分解

(一)模型的构建与方法

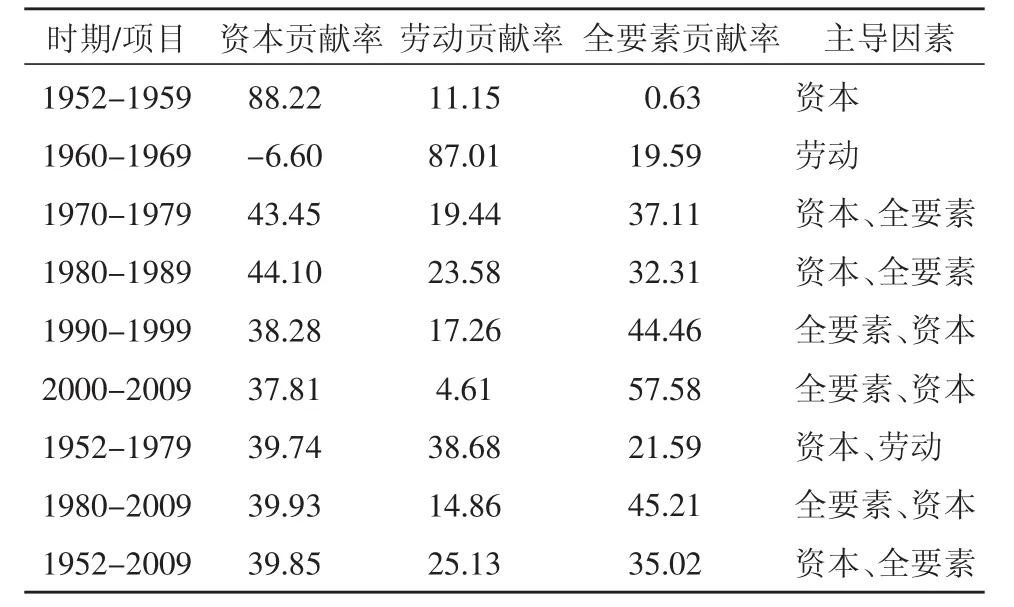

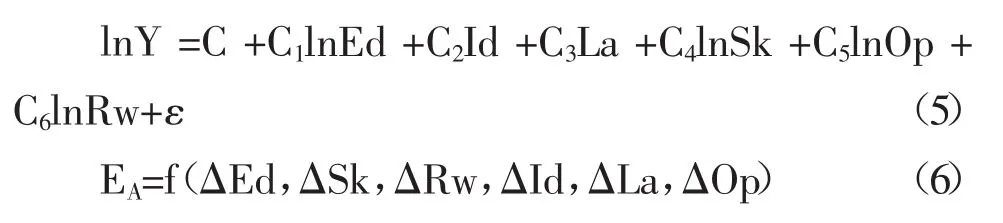

本文把TFP理解为包括教育和科技进步、结构调整、制度演进等在内的除资本和劳动以外所有生产要素的贡献率。为了分解TFP的各个因素的贡献率,本文采取两步方法:第一步,对TFP组成因素进行分解,建立有关数学模型,定量分析各因素对经济增长的弹性。本文对TFP进一步分解为教育(以人均教育年限Ed表示)、工业化(以非农业产值比重Id表示)、劳动力转移(以非农就业比重La表示)、科技投资(以科技投资存量Sk表示)、对外开放(以对外贸易额Op表示)、基础设施(以铁路营运里程Rw表示),人力资本(以劳动力的教育年限总量表示)、劳动力结构(以高中及以上的劳动力数量表示)、市场化(以新兴经济体就业比重表示)、城市化(以城市人口比重表示)、知识传播(以图书出版数量表示)等因素,然后以经济增长(GDP)为因变量,以上述TFP组成因素为自变量,建立数学模型,采取从一般到特殊的方法进行OLS估计和筛选,舍弃那些影响不显著的因素,最后确立数学方程式(5)式,再进行估计,确定有关自变量的弹性系数,根据各组成因素的弹性计算有关因素贡献率。第二步,建立数学方程式(6),并按照100%份额对TFP组成各因素参数进行折算,计算各组成因素的实际贡献率和相对贡献率。

(二)数据采用与说明

本文工业化、劳动力转移、对外开放和基础设施原始数据均来自历年《中国统计年鉴》,教育年限、科技资本存量1952—2007年数据采用王小鲁等人的估算数据,2008—2009年数据,由本人估算。在定量分析中,采用绝对量的有关数据,为消除时间趋势,本文均采用其自然对数,采用的有关相对量数据不变。分析过程中,由于OLS估计结果显示,人力资本存量、劳动力结构、市场化、知识传播等因素影响不显著,所以舍去。TFP组成因素贡献率实际数据和相对数据,按照100%构成比重进行了相应调整和修正。

(三)分析结果与评价

从估计方程来看,方程拟合效果良好,调整后拟合优度达到了 99.80%,D.W=1.892 2,T 值也较大,lnEd(-3)、Id和lnOp估计参数的显著水平均为0.01,La、lnSk(-4)和 lnRw 的显著水平也达到了0.02~0.10。估计方程显示,教育水平的提高、工业化进程、劳动力转移、科技资本投入、对外开放和基础设施建设都会显著推动经济增长,其中,工业化、基础设施和劳动力转移增长弹性分居前三位,分别达到1.0399、1.077 3 和 0.648 86,教育、科技资本投入和对外开放较小,分别只有0.286 8、0.138 9和0.162 6。根据(5)式,运用OLS回归分析估计出如下方程:

lnY=2.608 2+0.286 8×lnEd(-3)+0.138 9×lnSk(-4)+1.077 3×lnRw (-3)+1.039 9×Id+0.648 86×La+0.162 6×lnOp[AR(1)=0.910 929 915 658]

(0.101 425)(0.077 595)(0.417 620)(0.385 310)(0.254 333)(0.055 346)

R2=0.998 3(0.998 0) D.W=1.892 2

F=3 681.063

T=2.8275,2.5508,2.5797,2.6989,1.7897,2.9379。

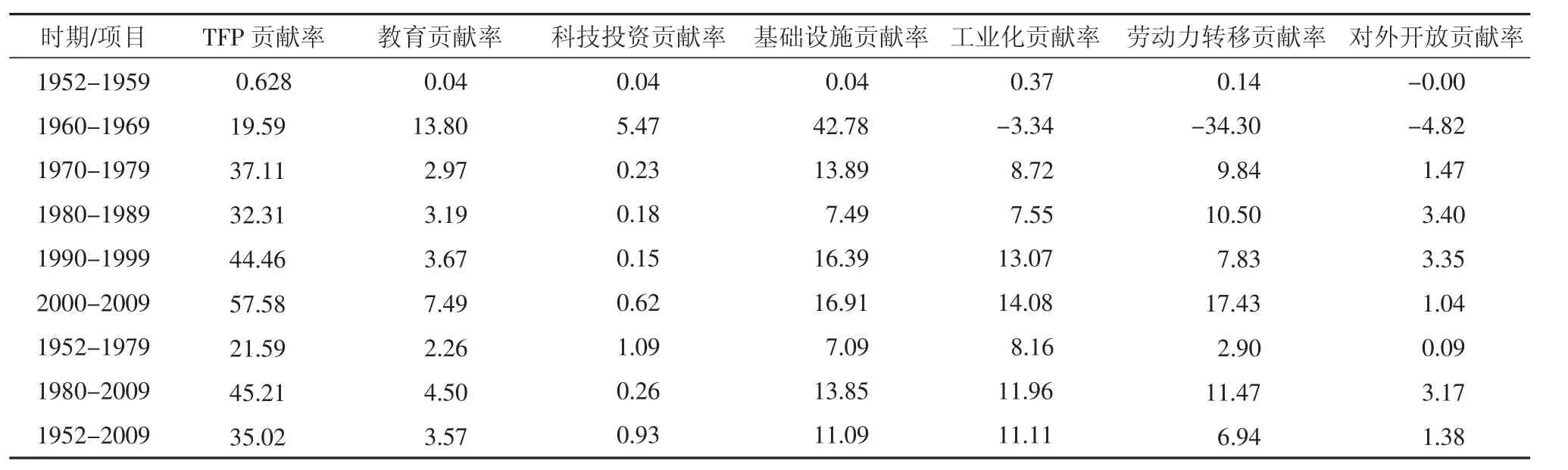

根据TFP组成各因素系数之和,即C1+C2+C3+C4+C5+C6=1 折算,C1=0.085 5,C2=0.041 4,C3=0.321 2,C4=0.310 0,C5=0.193 4,C6=0.048 5,对 TFP 各组成因素分解结果如表2所示。计划经济时期,扣除偏离正常值严重的1957年和1962年数据外,1954年、1976年和1989年偏离度较小,可以保留,总体效果比较理想。1952—2009年,我国经济转型推动力主要是工业化、基础设施的改善、劳动力的转移和教育年限的提高。第一动力为工业化和基础设施建设,分别年均贡献率达到了11.11%和11.09%,二者贡献合计占到了TFP的63%。第二动力是劳动力转移和教育的贡献率,分别为年均6.94%和3.57%,二者合计占到了TFP的30%。第三动力为对外开放和科技投资,二者合计只占到TFP的7%,分别只有年均1.38%和0.93%。从前后两个时期的变化来看,除科技投资外,其余因素提升幅度都很大。对外开放贡献率提升最大,增长了34.22倍,其次为劳动力转移,提高了2.95倍,教育、基础设施和工业化分别提高了99.12%、95.34%和46.57%。从绝对值来看,计划经济时期,工业化和基础设施建设为经济转型的第一推动力,年均分别贡献率8.16%和7.09%,二者占到TFP的70.6%,其次是劳动力转移和教育,二者合计占TFP的23.9%,年均贡献率分别为2.9%和2.26%。改革开放时期,基础设施建设、工业化和劳动力转移成为经济增长方式转型的主动力,年均贡献率分别为13.85%、11.96%和11.47%,三者合计占到TFP的82.4%。再者是教育和对外开放,年均分别贡献了4.50%和3.17%。改革开放以来,除对外开放外,其余因素都有不同程度的提高。20世纪80年代,劳动力转移贡献居首,年均贡献率达到了10.50%。位列第二的为工业化和基础设施,年均贡献率分别为7.55%和7.49%,三者合计占到TFP的79.0%。第三阵营为对外开放和教育,二者合计占到TFP的20.4%。20世纪90年代,基础设施建设和工业化的贡献率大幅提升,分别达到了16.39%和13.07%,二者合计占到TFP的66.3%。劳动力转移、教育和对外开放的贡献率紧随其后,三者合计占到TFP的33.3%。21世纪以来,劳动力转移提升最快,年均贡献率达到了17.43%;其次是基础设施和工业化,分别达到了年均16.91%和14.08%,三者合计占到TFP的84.1%;位列第三的是教育,年均贡献率也提升到年均7.49%,对外开放则降到1.04%。

三、结论及政策建议

20世纪末我国明确提出经济增长方式转型以来,经二十余年努力,进入21世纪我们已经取得了阶段性突破,跨入了由要素驱动向技术进步驱动的新时期,但金融危机的冲击和应对冲击所采取的投资拉动战略,对这种经济增长方式转型态势形成了严重挤压和冲击,这说明我国经济增长方式转型基础还不牢固,经济增长方式转型的动力不够持续强劲。长期以来,我国形成了严重依赖投资拉动的经济增长路径,本文分析也证实了这种选择的合理性,投资始终是我国经济增长方式的主要驱动力。

从经济增长方式转型驱动因素的分析显示,基础设施改善、劳动力的转移、工业化和教育水平的提高和对外开放的扩大有力地支撑了我国经济增长动力结构调整和增长方式转型。但我们也必须清楚地认识到,我国的经济增长方式转型的动力结构是十分不理想的,而且难以为继。首先,我国经济转型仍然是以物质、能源的消耗和大量投资推动的,基础设施建设、工业化、劳动力转移和对外出口,都是在传统增长方式基础上推动起来的,随着资源环境约束的强化,这种增长是不可持续的。其次,随着我国基础设施的不断完善,大规模的基础建设已经接近尾声;随着工业化水平提升,我国的工业产值比重已经达到了发达国家历史最高水平,提升的空间已经不大;我国大规模的农村劳动力转移已经持续了30年,近几年,民工荒的持续蔓延和农民工工资水平的大幅攀升,都印证了我国已经达到刘易斯拐点,农村已经没有大量剩余劳动力存在,只有“386061”部队支撑农村经济的发展;随着外资的大量引进和对外出口的高速增长,我国对外依赖度已经达到历史最高水平,许多大宗出口产品的市场份额也达到国际市场8%~15%的历史新高。长期的低价竞争已经被廉价劳动力短缺和资源环境成本的提高所削弱,过高的对外依赖度不仅严重地影响到我国经济增长稳定性和可持续性,而且已经危及到我国的经济安全。所以,这种经济增长方式转型的动力是难以为继的。同时,科技投资、教育还没有成长为经济增长方式转型的主导动力,说明我国经济增长还远没有转变到依靠人的素质的提高和科技进步上来,仍然是物质消耗支撑的传统经济增长方式。因此,为了更好地推动经济增长方式转型,进一步巩固经济增长方式转型的基础,我们应该在以下几个方面做好工作:

表2 TFP各组成因素分解(1952-2009年) 单位:%

(一)大力优化投资结构,保持投资的持续适度增长

长期以来,投资一直是我国经济增长最大驱动力,它也应该成为推动我国经济增长方式转型最直接的力量。所以,保持经济适度的增长速度,必须保持合理投资规模和增长速度。但由于我国产业结构和能源利用方式没有得到根本调整,单位产值能耗依然是世界上最高的大国之一。主要表现为省区重复建设,产业结构趋同,同质化竞争严重,企业间、产业上下游之间分工协作水平不高,产业综合竞争力不强,产品的定价议价能力不高,导致我国经济增长质量不高,人民分享世界分工的利益水平较低。因此,要在保持投资合理增长的基础上,大力整合存量资本资源,调整产业结构,优化企业布局,提高产业集中度和竞争力;积极引导增量资本投向优势产业、新兴战略产业、优势企业和高科技企业,大力培育新的产业增长点,以增量变迁推动产业结构优化,进而推动投资水平和效益的提高。

(二)优化对外开放结构,提高对外开放的效益和质量

新时期以来,大量外资的引进不仅弥补了我国投资和外汇的不足,而且引进了先进技术、管理经验和全球化生产和销售渠道,发挥了我国人力资源富裕的比较优势,优化了我国在世界分工的格局和出口结构。与此相适应,我国也形成鼓励出口的对外贸易增长方式,特别是入世以后,相对稳定宽松的贸易环境,推动了我国对外贸易的全面繁荣,外贸增长创造了年均25%左右的持续增长。但长期依赖外资、外贸增长的格局,在给我国带来漂亮数字和巨大贸易顺差的同时,却带来了不足5%的利润效益。外资外贸坐享了近30年的超国民待遇,助长了我国传统粗放的经济增长方式:利用廉价资源、劳动力、环境成本和超国民待遇,造就了“中国制造”超乎寻常的价格竞争优势,但也带来了严重的负面影响:资源大量廉价外流,环境污染严重,劳动力价格长期低迷,内需不振,传统的增长方式路径依赖严重,经济结构调整严重滞后,以及日益频繁的国际贸易摩擦和日渐严重的贸易保护。外资外贸的超国民待遇政策、低价竞争的贸易增长模式,不仅加剧了国内经济增长与资源、环境的矛盾,也加剧了国际贸易摩擦,恶化了我国的发展环境,严重扭曲了我国的对外经贸关系。高达近60%的加工贸易和外资产品贸易,在国际分工格局中,把大量的贸易顺差转移到“中国制造”上,严重扭曲了世界经贸关系,掩盖了中国“增量不增利润”的困境。所以,在逐步取消外资外贸超国民待遇基础上,应提高引资质量,调整贸易进出口结构,努力提高一般贸易、民族产品和高新技术产品贸易比重,优化贸易结构,提高贸易效益。

(三)加大科技投入,提高科技市场化水平,提高科技贡献度

长期以来,我国经济增长和对外贸易效益之所以低下,根本原因就在于企业创新能力不足。我国只拥有万分之三的知识产权、10%左右自有品牌的企业支撑起经济增长和对外贸易增长,大量企业不得不靠拼资源、价格,低价竞争[6]。而随着科技投入规模的扩大和创新能力的不断提升,我国已经具备科技驱动的基础和条件。统计数字显示:目前,我国高等教育在校生规模突破2 800万人,研究生140万(2009年)[7],均居世界第一;我国科技活动人员达到496.7万人,居世界第一;科研经费达到了9 123.8亿元(2008年),占到当年GDP的3.03%,总量位居世界第二;专利授权年均 35.2 万件,SCI、ISTP、IE 收录20.79万篇(2008年),位居世界第二位①。但由于我国科技成果转化率较低,只有30%左右,远低于发达国家70%~80%的转化率,因此,虽然我国科技投入增长很快,投入和产出规模均居世界前列,但由于科技体制等因素制约,科技投入效益还有待提升,特别是科技成果转化率过低的问题直接制约了我国科技进步贡献率的提升。所以,要在持续加大科技投入的基础上,改革科技体制,推进科研院所与企业结合,提高科技成果市场化水平,提高科技投入效益。

(四)在改善基础设施基础上,提高基础设施管理水平和服务质量

长期以来,我国基础建设的高速度为社会发展和经济增长提供了良好的基础条件和环境。截止到2009年,我国铁路运营里程达到8.55万公里,公路运营里程达到了386.08万公里。我国高铁技术从无到有,到2010年投入运营的高速铁路已达到6 920公里,连续创造时速和运营里程两个世界第一。手机用户超过了2亿,互联网用户达到了2.98亿,均位居世界第一。广播、电视人口覆盖率分别达到95.4%和96.6%。按照国家2008年最新修订的《中长期铁路网规划》和当前的建设进度,到2012年,我国铁路营业里程将达到11万公里以上,其中,高速铁路总里程将超过1.3万公里②。未来30年,我国将建成五纵六横七连线的高铁运营网络,将全国主要省市区连接起来,形成国家网络大框架。从历史经验看,基础设施的建设,不仅可以直接拉动经济增长,而且可以推动经济增长和改变经济的布局。20世纪初,美国建成四通八达的铁路交通网,奠定了美国经济长达一个多世纪的繁荣和强大。今天,中国基础设施的高速建设和不断完善,也一定可以起到相应的作用。随着基础设施逐步完善,未来基础设施管理水平和服务质量的提升、效率的提高将成为促进物流、客流、信息流顺畅流转的重要保障,而存量的增长将逐步放缓。

(五)大力发展现代服务业、现代农业和新兴产业,高水平转移劳动力

劳动力转移不仅发挥了我国劳动力富裕优势,而且促进我国经济结构调整和资源的优化配置。如果说近2亿的以初中毕业生为主体的农村劳动力非农产业转移促进了我国工业化高速推进和沿海地区的迅速崛起,那么这一进程仍将持续,但强度和规模都将大为减小。随着我国工业化和城市化水平的提升,待转移劳动力已经大为减少,就目前的就业结构来说,已经出现了结构性短缺。同时,劳动力结构和转移方式已经有所改变。目前,每年新增劳动力约1 200万人,其中大学毕业生就占到了50%以上,高中阶段和初中毕业的劳动力大约各占25%左右。再者,劳动力转移主体已经由以前直接进入劳动力市场,转变为经过高等教育和职业教育间接转移。所以,较高水平的劳动力队伍要求更好的就业岗位和薪水,传统产业和传统的经济增长模式已经越来越难以满足这些要求。所以,大力发展现代农业、新兴产业和现代服务业已经成为我国高水平转移劳动力的主渠道。目前,严重滞后的现代产业的发展已经成为我国经济转型瓶颈因素,特别是落后的现代服务业,已经严重制约了现代工业的发展和工业化的进一步提升,已经严重阻碍了全国高效统一现代市场的形成。目前,商品流通成本已经占到50%甚至更高,以致出现了国外“中国制造”比国内便宜得多的怪现象。“小、散、乱”型的传统商业模式,不仅严重蚕食了中国制造的利润空间,增加了消费者的经济负担,而且严重侵蚀了中国制造的发展空间,压抑了国内消费的增长,因此,大力发展现代服务业,不仅是劳动力转移迫切需要,也是工业化深入发展的重要条件。

(六)大力推进教育改革,稳步提高教育质量,大力培养创新型人才

教育是人力资源开发的基本形式,也是人力资本积累的基本路径,但我国教育年限的提升对经济增长贡献率却并不尽如人意。我们注意到:计划经济时期扫除青壮年文盲、普及中学教育对经济增长贡献率还是较显著的,新时期普及义务教育对经济增长贡献率的提升也很显著,但随着高等教育大众化,特别是进入普及时期,教育贡献率反而有所降低,说明我国教育、特别是高等教育与社会实践的严重脱离,受教育者没有因教育年限延长,其生产技能和实践能力得到显著提升,而小学和初中教育则因普及了基本社会知识和科学知识而使受教育者受益良多。因此,要调整教育结构,形成相互衔接而又层次不同的教育体系,使受教育者的知识、技能和能力结构贴近社会需求;改革教育体制,推进教育与社会实践结合,落实高校办学自主权,推动高校面向市场办学,形成高校各自不同的办学特色和准确的市场定位;改进教育内容和方法,彻底改变偏重学理和灌输教育的理念和方法,转变教育教学思路,拓宽理论基础教育,注重方法、能力养成教育,强化专业实践教学,面向社会需求动态培养。

(七)继续推进工业化,优化工业结构,提高工业化水平和效益

工业化一直是我国经济增长的主要动力因素之一。改革开放以来,随着工业化水平提高,其贡献率呈现显著下降趋势,特别是“十一五”以来,这主要与我国工业化增长方式与环境有关。随着我国重化工业进一步发展,我国节能降耗压力越来越大,也必然反映到工业化进程中去。随着资源、环境约束强化,传统工业化增长方式效益会持续下降;另一方面,随着我国原有比较优势逐步发挥,劳动力优势、资源、环境成本优势逐步丧失,工业化转型压力越来越显著。因此,要大力发展新型战略产业,优化工业结构和布局,依靠科技进步和创新驱动,转变工业增长方式,提高工业化效益和质量。

注释:

①参见国家统计局、科技部编《中国科技统计年鉴2009》有关内容。

②何华武表示:到2020年我国铁路营业里程将达到12万公里以上,http://www.cei.gov.cn/loadpage.aspx?page=ShowDoc&CategoryAlias=hangye/ggmflm_hy&BlockAlias=sxhyyb&File Name=/doc/sxhyyb/201007290252.xml。

[1]卫兴华,侯为民.中国经济增长方式的选择与转换途径[J].经济研究,2007,(7):15-22.

[2]卫兴华.从生产力标准和价值标准的统一来研究经济发展方式转变问题[J].河北经贸大学学报,2010,(6):8-13.

[3]迈克尔·波特.国家竞争优势[M].李明轩,等译.北京:华夏出版社,2001.

[4]Cobb and Douglas.A Theory ofProduction,American Economic Review[J].Supplement,March 1928.

[5]R. S olow. Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics[J].August 1957.

[6]王小鲁,等.中国经济增长方式转换和增长可持续性[J].经济研究,2009,(1):4-16.

[7]杨玉华.我国新时期贸易竞争优势转型战略分析[J].生态经济,2007,(5):55-58.

[8]杨玉华.我国教育事业60年的发展及其对经济发展的推动作用[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2009,(6):89-92.