装备业务信息系统总体设计应把握的几个重点问题

张 斌,杨长虹,石 勇,赵路华

(1.总装备部综合计划部,北京100034;2.军械工程学院科研部,河北石家庄050003)

装备业务信息系统作为承载装备全系统、全寿命业务管理工作的信息化平台,是促进装备科学化管理和精确化保障水平、提高基于信息系统的体系作战能力和加快转变战斗力生成模式的根本着力点和重要突破口。装备业务信息系统的总体设计,既要遵循一般信息系统总体设计的普遍规律,同时又要与装备业务工作紧密结合,是信息技术与装备管理理论、方法、知识、经验的复合体。只有准确把握装备业务管理的特点和规律,运用先进的信息工程理论和方法,着眼系统的建设目标和军事需求,对系统进行综合统筹和一体化设计,才能确保系统建设的技术途径切实可行,进而有效生成和充分发挥装备业务信息系统的使用效能。

1 准确把握系统设计原则,引领系统建设科学发展

我军武器装备长期以来实行条块分割、分段管理的工作模式,呈现出以装备为主线的纵向成条、横向成块、立体交织、多维融合的显著特点。装备科研、采购、调配、维修等主干业务既在纵向上自成体系,又在各级装备部门横向有机融合,整体构成装备业务管理体系。因此,系统总体设计应立足全维、全域、全要素进行统筹考虑,按照“统筹规划设计、突出业务主线、优化功能结构、整合数据资源、确保安全保密”的思路[1],从全局上对系统的体系结构、技术体制、网络结构、安全保密、数据体系、功能结构等进行综合设计,确保系统业务体系整体完备、技术要素规范齐全、组织实施策略合理、运维保障措施得力,引领系统建设科学发展。具体应把握以下原则。

1.1 需求牵引、突出主线

在设计思路上,坚持需求主导、技术支撑。按照需求分析所确定的业务流程、战技指标和功能要求,对系统体系结构、技术体制、接口模式、网络通信、安全防护、密码保密、软件支撑环境等进行设计和规范,防止出现需求与设计“两张皮”的问题。在具体实施上,坚持突出主线、有序展开。首先,通过装备科研、采购、调配、维修等主干业务技术设计,力争实现功能和信息的纵向贯通;其次,通过军区、军兵种装备部和总部有关装备业务部门等分块业务技术设计,力求功能和信息的横向互联;最后,通过总体上的综合统筹,对上述各项技术设计整合对接,优化功能结构,整合信息资源,规范接口模式,实现技术设计的纵横一体、统分结合。

1.2 统筹设计、重点突破

在设计思路上,坚持从业务管理、技术要素和建设过程等多个维度统筹考虑、综合设计。在业务管理维度,把全军共用、装备业务通用、部门业务专用等统筹起来;在技术要素维度,把软件功能、网络结构、安全保密、信息资源、标准规范以及综合集成等统筹起来;在建设过程维度,把研制开发、集成部署、上线运行、维护管理和使用保障等统筹起来,利用系统工程方法进行全要素、一体化设计。在具体实施上,优先考虑系统体系结构、技术体制、网络安全、密码保密等全局性、基础性技术问题实现途径,重点谋划装备信息中心的布局结构、组成要素、配置标准等难点设计问题,突出制约部队装备保障能力的重点领域。通过统筹设计,确保技术设计的体系完备、重点突出。

1.3 立足成熟,适度前瞻

装备业务信息系统作为各级装备部门平时业务工作的信息化平台,稳定、可靠是其基本要求。因此,在系统网络、安全保密、基础软件、标准规范等方面,应立足于利用现有成熟技术和实际应用成果,重点提出增强设计和补缺堵漏需求,尽量避免重复开发和资源浪费;同时,应考虑系统建设周期和信息技术发展的实际,始终坚持技术的成熟稳定与适度前瞻相结合,紧贴技术发展前沿,充分汲取军内外大型信息系统建设的新思路、新模式、新方法以及成功经验,坚持统一开发平台、数据集中存储、统一门户服务、综合运维保障、一体化综合集成的系统开发和应用模式,确保技术设计具有较强的适应性、兼容性和拓展性。

1.4 改建结合、稳步自主

应坚持继承、发展和创新相统一的思路,充分利用现有软件系统开发、基础数据建设和技术保障环境等信息化建设成果,紧贴技术发展和需求演化实际,在确保实现信息共享和互联互通的首要目标前提下,研究提出新系统研制和旧系统改造、迁移的原则和要求,通过设计实用高效的综合集成框架、方法和配套手段,确保系统建设的规范、高效。同时,为加强系统安全防护和自主可控能力,着眼国家软硬件自主化发展战略,按照国产军用关键软硬件应用推进总体计划,在深入研究论证国产软硬件适用性、可行性和稳定性的基础上,根据系统建设特点和要求,统筹考虑和科学制定国产军用关键软硬件产品在装备业务信息系统的应用策略和实施方案,逐步实现全系统的自主可控。

总体设计是系统建设的重要技术基础,只有以业务需求为主导,坚持一体化、全要素设计,精心筹划组织,整体有序推进,才能确保系统建设科学、高效发展。

2 优化系统总体结构设计,合理确定系统建设目标

装备业务信息系统建设应以现行的管理体制、职能分工和工作模式为依据,以装备全系统、全寿命管理理论为指导,运用先进的信息工程理论和方法,采用网络互联、分层分级、集中管控、统一服务的系统体系结构,在此基础上,按照技术要素凝练、功能优化组合、服务保障融合的思路,设计组件化、服务化、网络化的技术体系结构,最终构建承载装备业务工作信息功能的物化平台。

2.1 依托网络基础设施,以信息中心为枢纽,设计层级式的系统体系结构

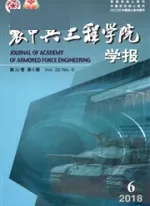

随着网络和信息技术的迅猛发展,互联互通、集中存储、统一服务已成为信息系统建设的基本要求。装备业务信息系统应以全军网络基础设施为依托,以各级装备信息中心为枢纽,以总部、军区军兵种和部队三级应用系统为核心,通过军队已有的安全防护和密码保密设施建立安全保密保障体系,形成纵向贯通、横向互连的系统体系结构。各级应用系统依托网络实现互连互通,通过信息中心实现数据集中存储、应用集中管控和一体化服务保障;同时,与军队和地方相关系统有机互联,按需实现信息共享。系统体系结构如图1所示。

2.2 通过凝炼技术要素,整合功能结构,构建层次化的技术体系结构

图1 系统体系结构

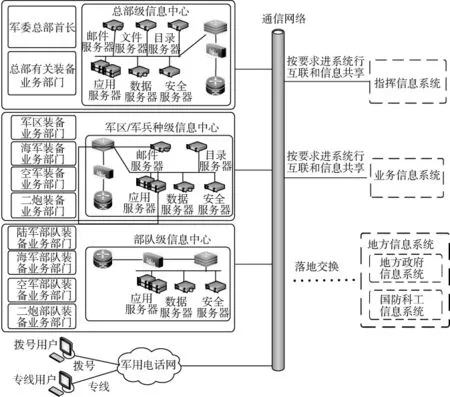

技术体系结构是系统总体设计的核心和关键,决定系统研制的基本思路、技术路线和应用模式。装备业务信息系统采取组件化、服务化、网络化的技术体系结构,主要由支撑环境、系统软件、基础软件、业务软件及标准规范等5部分组成。其中,支撑环境是底层,系统软件是基础,基础软件是支撑,业务软件是核心,标准规范是保障。这种层次化的体系结构模式,使得各层次间的界面清晰、关系明确,各要素间有机融合、互相支撑,且利于组织实施、综合集成[1]。系统技术体系结构如图2所示。

图2 技术体系结构

2.2.1 支撑环境

支撑环境是保障系统运行的底层硬件平台,主要包括路由器、交换机等网络基础设施,存储设备、UPS、服务器、工作台等信息服务设施,防火墙、病毒防护、入侵检测、补丁分发、密码机等安全保密设施。支撑环境可依托全军网络基础设施,选择军队选型厂商生产的计算机等设备,加装全军统一配发的安全保密设备,构建运行稳定、安全可靠的底层硬件平台。

2.2.2 系统软件

系统软件是构建在底层硬件平台之上、确保系统运行的基础,主要包括操作系统、数据库管理系统、办公软件以及应用服务器等。装备业务信息系统的研制建设应遵循国家软件自主化发展战略,积极推进国产关键军用软件应用,优先选择国家和军队推荐的国产化系统软件产品,在此基础上根据系统实际需要进行拓展。

2.2.3 基础软件

基础软件主要为业务软件提供共性功能支撑,主要包括共性支撑、集成环境、综合保障和数据库等。其中:共性支撑由基础服务、报表处理、流程管理、数据处理、地理信息服务、协同工作、信息共享与交换以及装备信息采集等软件组成;集成环境由组件集成、数据集成、服务集成和门户集成等软件组成;综合保障由开发环境、测试软件、联试软件、运维管理和数据审计等软件组成;数据库由基础数据库、业务数据库和交换数据库组成。

2.2.4 业务软件

业务软件是实现业务管理的核心,主要包括主干业务软件、专用业务软件和决策支持软件。其中:主干业务软件主要包括装备科研、装备采购、调配保障、日常管理、装备维修等装备业务管理软件;专有业务软件主要指总部有关装备业务部门以及军区、海军、空军、二炮装备部门在主干业务软件基础上,补充研制的用于满足本部门、本系统特殊需求的软件功能;决策支持软件主要依托各主干和专有业务软件所提供的数据,综合运用数据仓库、数据挖掘技术,采用图、文、表等多种表现形式,分析展示装备发展、保障、管理的规律性、关联性和趋势性内容,为实现装备业务管理科学决策提供支持,主要用于支撑各级装备首长和机关对装备业务管理情况、发展趋势进行宏观分析。

2.2.5 标准规范

标准规范是系统规范化研制、制度化管理和常态化运行的保障,主要包括管理保障、基础支撑和业务应用。其中:管理保障类主要用于规范系统研制、推广运行、使用维护、技术保障等系统研制和管理使用过程;技术支撑类主要用于规范软件设计、基础数据、支撑环境、通信网络以及安全保密等系统研制的技术要素;业务应用类主要用于规范各类业务应用层面的数据采集、交换格式和应用模式等。

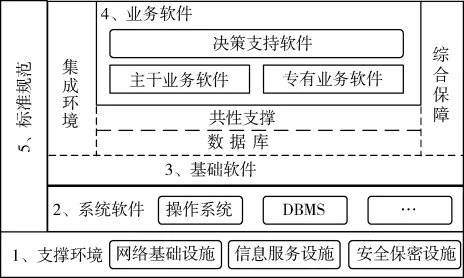

2.3 以业务管理为目标,通过统一集成框架,构建成一体化的应用系统

应用系统是面向最终用户使用的业务处理窗口和信息应用门户。按照统一的标准规范,利用统一的集成框架,通过搭建底层网络支撑环境,加载系统软件、抽取定制基础软件和业务软件,最终构建面向具体使用部门的一体化的应用系统。应用系统的构建思路如图3所示。

1)基础软件研制。主要是研制开发基础服务、报表处理、流程管理和数据处理等基础软件,供通用业务软件、专有业务软件研制时调用,同时为应用系统综合集成等提供基本的共用功能支撑。

图3 系统构建思路

2)主干业务软件研制。主要是在基础软件所提供的共用功能支撑下,依据装备采购、装备科研、调配保障和维修保障等主干业务管理需求及信息交互要求,研制相应的软件功能,并提供各部门进行专有业务软件研制参考。

3)专有业务软件研制。各部门基于基础软件,参考主干业务软件功能,在此基础上,根据本部门业务管理需求,补充研制专有业务软件,为综合构建面向各使用部门的应用系统提供补充。

4)应用系统综合集成。在基础软件、主干业务软件和专有业务软件基础上,各级装备部门根据本部门业务管理需求,按照统一的标准规范,利用统一的集成框架,通过抽取、定制、集成和分发,形成满足本部门使用需求的应用系统,并部署到信息中心,构成网络化的实体系统,作为各级各类装备业务人员进行业务管理和信息处理的工作平台和窗口。

3 着力搞好信息中心建设,提升系统整体使用效能

信息中心作为装备业务信息系统的承载地,具有业务应用载体、数据集散中心、信息服务窗口及信息交换枢纽的重要作用,准确把握装备信息中心的目标定位,科学设计装备信息中心的总体架构,合理确定装备信息中心的应用模式,构建灵活高效、务实管用、安全可靠的装备信息中心,对于充分发挥装备业务信息系统的使用效能至关重要。

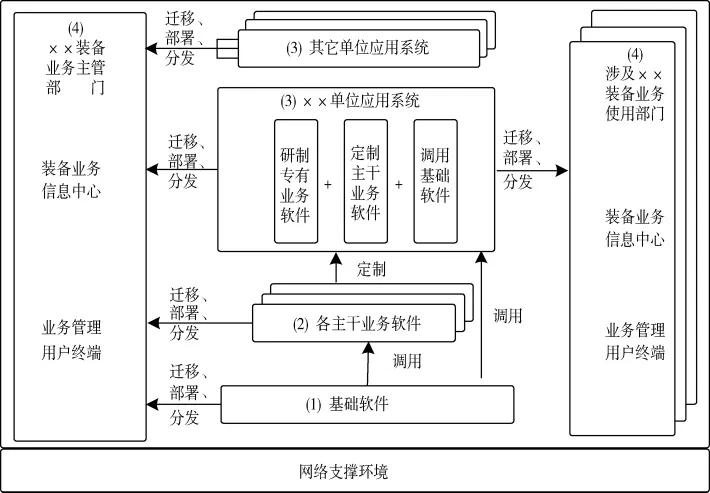

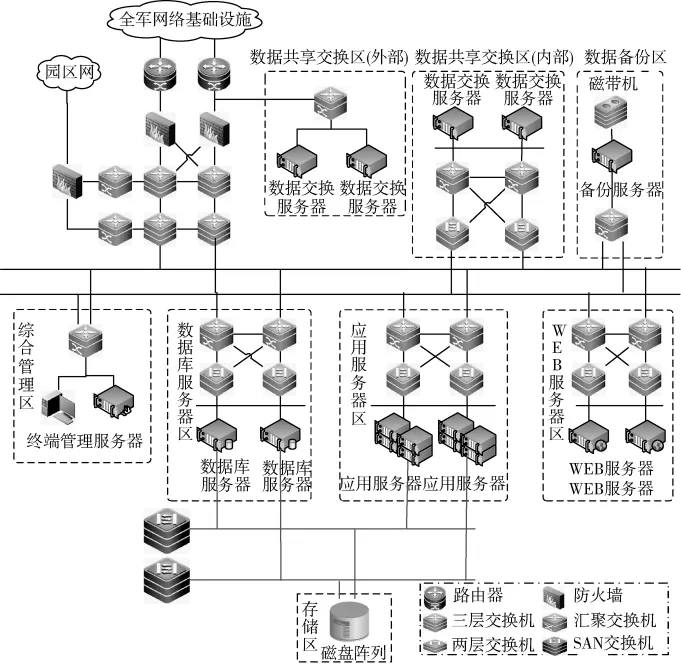

信息中心应采取模块化、层次化的设计思想,按照功能分区、网络分层、应用分级和集中存储的原则进行设计,并做好容灾备份,确保信息中心安全、稳定、可靠和高效运行。一个典型的信息中心配置如图4所示。

3.1 建立功能分区布局

按照信息中心中部署的各应用系统间业务的相关性、数据流的访问要求和系统安全控制等要求,将信息中心划分为WEB服务区、应用服务区、数据库服务区、数据存储区、数据共享交换区、系统管理控制区和数据备份区,每个功能区有自己单独的核心交换、安全边界等设备。这种分区式布局,使得信息中心各区域分工界面清晰,相互关系明确,设备布局整洁,并便于部署实施、故障诊断和维护保障。

图4 信息中心典型配置示意图

3.2 构建分层网络结构

按照分级控制、逐层聚合的思路,信息中心的网络架构采取接入层、汇聚层和核心层3层结构。其中:接入层主要提供各个功能分区内部主机和服务器之间交换,具备高密度接入的能力,支持基于主机端口的访问控制,支持堆叠,具备扩展能力和上行双链路冗余能力;汇聚层由各个功能分区的交换核心组成,提供各个分区内部接入层的数据汇聚,作为各个分区的对外接入,集中实现接入控制和安全控制;核心层是信息中心网络的高速交换核心,为各个功能分区提供高可靠、高稳定和支持快速愈合的3层接入服务。这种分级控制、逐层汇聚的网络架构确保大部分数据交互在功能分区内部进行,并在每个功能分区的汇聚层交换机上采用互访控制策略,使核心交换机的压力更小,故障影响范围更小,故障恢复更快。

3.3 实施应用分级策略

装备业务信息系统采用B/S架构,总体上分为WEB级、应用级和数据级3级,3级之间通过交换网络实施互连,并通过配置相应的安全策略实施各级之间的安全防护。其中:WEB级主要负责应用界面的提供和展现,接受客户端请求并返回最终结果,是业务系统和数据的对外界面;应用级主要负责业务应用的数据计算、转换以及业务流程处理等;数据级主要负责业务数据的存储,供业务应用进行读写、调用,并为页面级提供数据支撑。这种服务器担负集中存储、统一服务功能,客户端零配置、分级应用的架构,既便于系统的部署安装和维护保障,又有利于系统安全和访问控制。

3.4 采取集中存储模式

目前,通用的存储方式包括直接连接存储(Direct Attached Storage,DAS)、网络附加存储(Network Attached Storage,NAS)和存储区域网络(Storage Area Network,SAN)3种。其中:DAS是将存储设备与服务器直接相连接的方式,其优点是连接简单、成本低、见效快,但是由于没有网络结构,扩充能力差;NAS是将存储设备接入网络中,按照网络协议进行通信,以文件的I/O方式进行数据传输,其特点是可附加大容量的存储,内嵌操作系统,并专门针对文件系统进行优化设计,以提供高效率的文件服务;SAN是以数据存储为中心,采用可伸缩的网络拓扑结构,通过具有高传输速率的光通道的直接连接,提供SAN内部任意节点之间的多路可选择的数据交换,并且将数据存储管理集中在相对独立的存储区域网内,其特别适合于服务器集群、灾难恢复等大数据量传输的业务环境[2]。信息中心作为业务系统的数据集散中心,应提供高速、高效、安全、可靠的数据存储和信息服务。根据信息中心的数据存储需求和访问控制要求,适当选取集中存储模式,将数据集中存储在信息中心的高性能存储设备上,既便于数据的安全管控,又可发挥数据的综合应用效能。

3.5 进行资源虚拟整合

应用虚拟化技术,对信息中心各项资源进行整合,以充分利用信息中心的存储、服务资源。可以将灾备环境中一台物理服务器虚拟成若干服务器,这样对于性能要求不苛刻、RTO要求在数小时以上的几个应用系统,可以集中部署在一个硬件服务器资源中,尽可能提高灾备中心对信息中心应用系统的灾备范围。服务器虚拟化为虚拟服务器提供了能够支持其运行的硬件资源抽象,包括虚拟BIOS、虚拟处理器、虚拟内存、虚拟设备与I/O,并为虚拟机提供了良好的隔离性和安全性[3]。

4 切实采取科学有效措施,确保系统建设质量效益

装备业务信息系统涉及装备全系统、全寿命管理业务,涵盖各级装备业务部门,既要保证同一业务系统的纵向互通,又要确保不同业务系统间的横向互联,具有高度的复杂性。因此,应对系统研制建设的全过程实施科学管理,采取有效措施,切实保证系统建设的质量和效益。

4.1 建立健全质量保证体系

1)管理标准化。对工程建设全过程实施标准化、规范化管理,确保各项工作在技术上有标准、在管理上有规范、在实施上有计划、在操作上有方法,各项工作正规有序、稳步推进。

2)管理规范化。应建立业务、技术、质量、标准四位一体的跨部门质量保证组织,即对需求分析、技术设计、研制开发、联试试用等科研工作实施质量和过程规范化管理。

3)管理全程化。即依托质量管理组织,研究论证系统交付部队使用后的部署运行、使用管理及维护保障等工作的质量保证规程,确保对系统建设的全过程实施质量管控。

4)管理信息化。即依托系统的综合保障平台,集成质量过程管理功能,对工程建设全过程的标准规范、技术要求、质量信息以及故障情况进行统一的信息化管理,利用先进手段促进系统质量效能的提升。

4.2 强化系统的可靠性设计

首先,应着眼系统的建设目标、体系结构、功能结构和技术路线等方面,研究论证系统可靠性模型,明确可靠性参数,用以指导全系统的可靠性设计工作;其次,应制定系统可靠性保证大纲、可靠性设计规范、评审规范(准则、方法、要求),对系统的需求分析、总体设计、软件开发、系统集成和联试联调中进行可靠性管理;最后,应依据可靠性模型和规范,对系统进行可靠性检查,发现潜在的设计缺陷,解决潜在的设计问题,同时,对出现的各种故障作详细的记录并及时填写故障记录、故障分析和纠正措施,建立闭环的故障诊断、报告分析和纠正机制。

4.3 构建系统容灾备份体系

稳定、可靠、不间断地提供业务处理和信息服务能力是装备业务信息系统对信息中心提出的基本要求,因此,应着力构建信息中心的容灾备份体系,建立业务数据、应用系统、网络设施、计算设备、运维保障能力等全要素的备份和容灾措施,当信息中心发生故障或无法正常工作时,可自动启动备份系统或切换到灾备中心,确保能够不间断地提供业务应用、数据存储和信息服务能力,避免因外部灾害和人为因素等造成的信息系统和数据损失,最大限度地提高系统的抗毁能力[4]。

4.4 建立常态化模拟运行环境

系统模拟运行环境应能够模拟总部级、军区军兵种级和部队级三级信息中心的内部配置,并按照各级信息中心的实际部署方式进行拓扑互联,以确保在接近真实的环境中模拟应用系统的运行。其主要完成以下功能:1)系统实际部署前,可通过模拟运行环境开展系统应用演练,即由业务管理人员对应用系统的功能性、联通性、稳定性和可用性等指标进行充分的检验验证,确保应用系统交付部队部署后能够可靠、稳定运行;2)系统实际部署后,模拟运行环境作为一个常态化环境,承担系统在线故障诊断、升级改造以及使用培训等任务;3)系统运行过程中,模拟运行环境作为信息中心的灾备中心,对信息中心实施远程容灾备份。

[1]杨长虹,石勇,张斌,等.装备业务信息系统构建路径研究[J].装甲兵工程学院学报,2011,25(2):1 -4.

[2]陆广瑜,谈超洪.当前三大主流磁盘阵列系统的技术比较[J].广西科学院学报,2003,19(4):242 -245.

[3]虚拟化与云计算小组.虚拟化与云计算[M].北京:电子工业出版社,2009:32-33.

[4]顾大伟,郭建兵,黄伟.数据中心建设与管理指南[M].北京:电子工业出版社,2010:206.