中国画之“写意精神”

雷晓辉

中国画之“写意精神”

雷晓辉

中国画的精神是“写意精神”,“写意”是对中国传统艺术具有重要影响的艺术观念,也是中国传统艺术的典型美学范式。中国画是中国传统思想文化的体现和表率,也是中华民族精神的集中体现。

中国文化的产生与其地理环境有着密不可分的渊源,在古文明早期,黄河中下游地区适宜农业生产。据仰韶文化早期聚落遗址的考古发现证明,距今约7000多年以前的新石器时代的农业生产,已经达到了较高的生产水平。相对稳定的农业生产所积累的经济基础,导致更多的人源集聚,也导致民族国家的产生,于是黄河中下游地区逐渐形成的华夏文明发展为中华古文明的中心,华夏文明与其它文明在长期的磨合、交流、碰撞与对话中逐渐交融,由多元走向一元,由分散趋向统一,并形成了中华文明的初始形态。而中国画也在中国文化的形成过程中逐渐萌芽、产生和发展。

中国画是在中国传统文化积累中发展起来的具有独特文化、独特表现方式、自成体系且影响巨大的世界重要画种之一。中国绘画经历了一个相当漫长的历史过程,才逐渐由萌芽发展到成熟。其源头上可追溯至原始社会的旧石器时代,原始岩画便是中国绘画最早的遗存。而新石器时代的彩陶文化中的彩绘,造型手法朴实简洁、匀称而流畅。彩绘图画中有穿衣的人物、游鱼、野兽、家禽、奔鹿、图腾、伏龟等各式各样的几何图案,造形夸张、生动活泼、富有很强的意象美感,并已初步具备写意精神,堪称中华原始先民早期绘画中的经典之作,并深深地影响后世的艺术创作。夏、商、周及春秋战国时期,绘画已有了相当大的进步,绘画思想也得到了相应的发展。400多年的秦汉王朝,是中央集权的封建大帝国,国势强盛,丝绸之路使中外艺术得到交流,中国艺术的写意精神得到进一步发展。魏晋南北朝时期是中国文化艺术至关重要的时期,各民族的往来,实现了各民族文化的交流融合,佛教的进入,玄学的兴起,士族的产生导致了艺术的自觉和兴盛。由于人的觉醒和对个性的张扬,使得绘画艺术的个性化趋势加强,一批优秀的画家涌现出来。卷轴画的兴起,有关绘画理论与思想的文集的出现,使得我们现代人观念中的真正意义上的中国绘画体系得以建立并日趋完善,而“写意精神”也日渐发展为中国民族艺术的核心精神,它与中国思想文化息息相关,密不可分,所以中国画是中国传统思想文化的集中体现。

《韩熙载夜宴图》(局部)

中国画是关照生命、写心的绘画。它敬畏自然、崇尚“天人合一”的哲学观念;讲究中庸、内敛、过犹不及、不走极端。中国人物画是物化了自己内心中的人物;中国山水画是拟人化了的心中山水,可游、可居、可览;中国花鸟画是拟人化了的花鸟,花是活着的花,鸟也是活着的鸟。简言之,中国画的创作是主体对心中之客体的写意化呈现:客观对象“眼中之竹”在画家心中成形为“胸中之竹”,并升华为“胸有成竹”,然后情感集聚一吐为快,倾泻成画。画作早已不是对客观物象原型的描摹与复制,而是心中“意气”和“胸有成竹”的表现,显然,这种诗性的写意精神与中国人崇尚的“天人合一”之哲学观念极为契合。

中国绘画工具极具自然性与生命性。使用由竹子、动物毛发构成的没有改变其物理结构的圆形,软性,且极具阴阳意识的毛笔,笔锋柔软,又变化多端,提、按、拖、转、收、拽、拉等等洒脱灵动。水墨,顾名思义,水和墨在绘画中不可分开,不含水分的墨是无法使用的,虽然焦墨也含有水分,但水分较少,所以水墨也极具活性。宣纸是檀树皮、沙田稻草经过水的浸泡、滋养等多道工序,由师傅们纯手工加工制造出来的。笔墨经水到宣纸的渗化过程,本身就是生命化的联系过程。所以说,中国画的工具材料有着生命的内在联系性,而这种生命的内在联系性与中国画的写意精神不谋而合。

中国画的表现形式大致可分为工笔和写意,当然如果以从工整细致、繁密无间的工笔到粗放简约、一挥而就的简笔为表现技法两端的话,那么中间有多种或工或简的表现方式。表现方式并没有优劣、高低贵贱之分。画家在多种或工或简中,依据最适合自己的绘画语言去表达内心都是可取的。画家的内心体验与内在情感的升华就是“意”,传递出来具体到“形”的过程就是“写”。作品品味、格调的高低,就在于是否具备画家内心真情实感的升华,即有无“写意精神”。

内心真情实感的升华才是画之根本,要有真“意”真“情”可言,这才是“写意”之根本,而不是技法上的“工”或“写”。眼下各种各样有关“写意”、“写意性”、“写意精神”、工笔画有无“写意精神”等话题喋喋不休,这如同在改革开放初期有关“中国画”、“国画”、“水墨画”和“彩墨画”的名称争论,和有关笔墨为“零”与“非零”的争论一样,其意义并不大。中国画没有理由畏首畏尾,更没有理由把中国画萎缩在狭小的明清文人画范畴里。而是需要扛起“写意精神”的大旗,在精神上无所不能,为我所用。

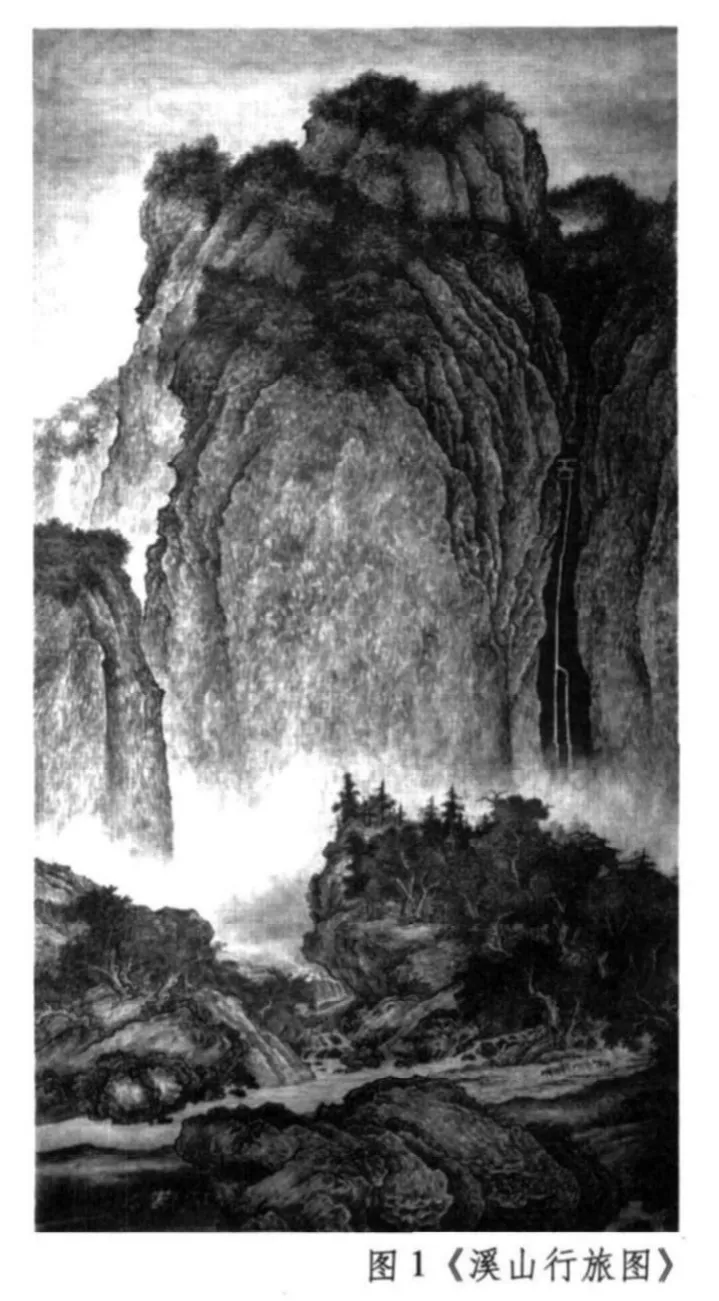

综览众多优秀经典的中国画作品,我们不难发现,无论表现技法的“工”或“简”,从画面本身均能感受到画家本人的生活阅历、人生感悟及内心体验与真挚情感。范宽如果没有在终南山惘川一带的隐居生活,感悟自身,感悟自然,就没有经典的《溪山行旅图》(图1)的问世。《溪山行旅图》画面工整细腻,又开放有度,既是工笔又是写意。而顾闳中的《韩熙载夜宴图》(图2)尽管描绘的是韩熙载的私生活,但作者明显是站在韩熙载的立场上赋予同情,甚或是尊重来加以描绘的。画面技法工整写实,但境界、设色、格调都很高雅,深具写意精神。布局也是典型的中国式,五个段落相互独立又相互联系。韩熙载借纵情声色来逃避政治现实,而内心的沉郁与无奈何尝不是顾闳中的内心感受呢!否则便不会有经典的《韩熙载夜宴图》让无数后人敬仰。

中国绘画史上的名作,皆是情真意切之作。有“真情”才会“意”切,有“真情”才能感人,反之,没有“真情”的画作,无论多么写实或如何佯装写意,其既无“实”也无“意”。那些为拿美展奖项而绞尽脑汁“喷”、“印”、“作”、“撒”等等,毫无自己真实情感可言的无不极“工”极“像”之画,那些大量模仿、复制大师的“八大”类、“吴昌硕”类、“齐白石”类等等,那些自封的“猫王”、“鸡王”、“牡丹王”等等,那些打着“写意”旗号骗人钱财的糊涂乱抹的所谓“逸”品等等,由于缺乏真情实感而沦为下品,终将被历史遗忘。

能经得住历史检验的经典之作,无不充斥着自己民族的强烈烙印和民族精神,民族的就是世界的。19世纪时,中华民族的综合国力急剧衰落,许多人对自己的民族文化也产生怀疑。许多仁人志士、画界精英呕心沥血,力挽狂澜,坚守中国古典艺术的“写意”含蓄之美。世界古文明只有中国华夏文明延续至今,“写意精神”是华夏文明绵延千年而未断的重要原因,我们要做的便是从大历史上了解、继承和发扬本民族的优秀思想文化遗产。

中国画的写意精神具有很大的包容性,历史上多次传入的外来文化皆被中华民族吸收且用以丰富自己。所以,我们在吸收外来先进文化的同时,要对自己的民族绘画精神充满自信,而且要创造独具当代中国风格、体现当代中国精神、无愧于时代的作品。弘扬中国的写意精神与理念,把具有民族特色的优秀中国画推向世界,树立中国风格的国际艺术形象,将中国当代优秀的美术作品留在历史上。

责任编辑:李 雷

雷晓辉:西安美术学院讲师