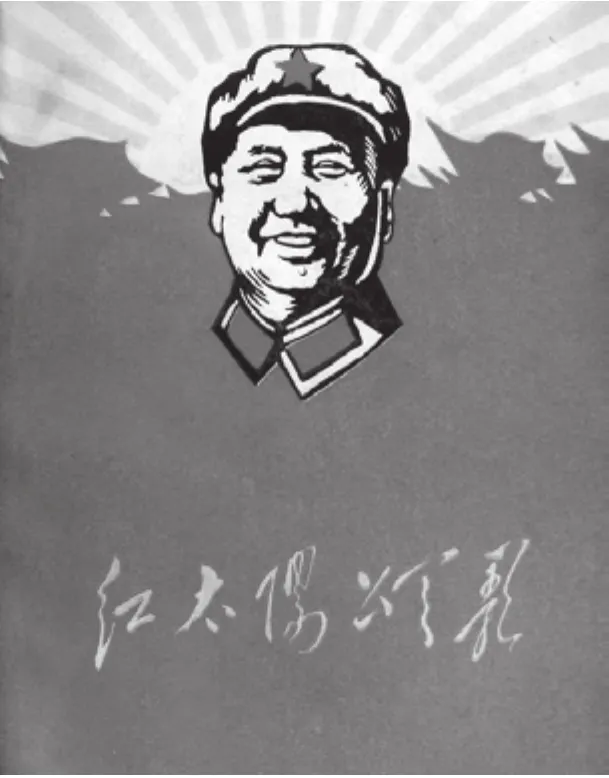

我编《红太阳颂歌》

谢发宝

我编《红太阳颂歌》

谢发宝

歌曲集《红太阳颂歌》

我是一个普通的音乐爱好者,在文革中因编歌本而与著名作曲家生茂有过偶然联系,得到过他的支持和帮助,因而一直心存感念。现将有限的交往略作记录,相信从中可以展现这位名作曲家作曲技术之外的平易、谦逊而又耿直的独特品格。

事情得从我在北京师大学习时(1963年考入中文系)说起。我因为爱好音乐,参加了学校民乐队。文革中,参加了学校毛泽东思想文艺宣传队。1967年末,我产生了编辑歌曲集《红太阳颂歌》的想法,想通过大量搜集歌颂毛主席、歌颂毛泽东思想等歌曲加以出版,来纪念1968年的毛主席诞辰75周年。我以“好听”和传唱范围广为标准,收集了三百多首,根据内容分成若干类:毛主席语录歌曲、毛主席诗词歌曲、歌颂毛主席歌颂人民解放军的歌曲、歌颂文革歌曲、革命传统歌曲、亚非拉内容歌曲、革命样板戏(包括现代芭蕾舞剧)选段,以及一些器乐曲。有些类的现成歌曲内容有欠缺,我便临时找北京的作曲家,如找过马骏英,要来歌唱铁道兵的歌曲,找过胡松华,要来歌唱解放军的歌曲(后未用)。其中革命传统歌曲中“永做革命人”部分,我觉得需要配合形势,“紧跟”最高指示,宣传毛主席关于“再教育”思想,于是便写了一首《走同工农兵结合的道路》的歌词。那么,请谁谱曲呢?我想起了生茂,我自初中便爱听、爱唱他作曲的《真是乐死人》,曲调是多么幽默生动。以后,他作曲的《学习雷锋好榜样》家喻户晓,《看见你们格外亲》广为流传,尤其是他参加作曲的《长征组歌》更是深入人心。可是,他这样大的名气,我却还是一名学生,他能够理我的碴儿吗?又一想:试试吧。于是便斗胆将歌词寄给了生茂,请他看看是否能帮助谱曲,而实际上,心里很嘀咕,并不抱多大希望,觉得多半是没有回音。可是不曾想,几天后居然还真地收到了回信,寄来了他请唐诃同志合谱的曲子,并附言“有何不当之处可修改”,且说明歌词还请词作家看了,“个别词句有些改动,改的不见得都合适,供参考好了。”歌题下标着“谢发宝词 唐诃、生茂谱曲”,歌词是:“东风浩荡展红旗,文化大革命风雷激,翻天覆地斗批改,把教育革命进行到底。到农村去,到边疆去,到工矿去,到基层去!走同工农兵结合的道路,接受工农兵的再教育。三大革命炼红心,风吹浪打志不移,永保祖国不变色,双手创造新天地。到农村去,到边疆去,到工矿去,到基层去!走同工农兵结合的道路,接受工农兵的再教育。永远忠于毛主席,誓将革命干到底,沿着毛主席指引的方向,奔向广阔的天地。到农村去,到边疆去,到工矿去,到基层去!走同工农兵结合的道路,接受工农兵的再教育。”这首歌是宣传“接受工农兵的再教育”的,事后证明这是并不合宜,我也使部队的词曲作者因此而白费了心力,想来确是心有愧疚。但生茂不以名人自居,甘为无名小卒的歌词谱曲,这种难得的平民意识和谦逊之风实在是值得我永远学习的。

过半年,歌本编成。同班同学赵庆翔(已故)便抓紧联系本书的封面设计(他负责此项和印刷事宜,此书工作就我们两人)。接着,经过我们的一起奔跑,此书得到了北京市革委会相关部门的批准,得以在北京新华印刷厂二厂排印。此后的两个多月,我的工作便是常去印刷厂进行校对。在这本490页的歌集(至今看,大部分属于“红歌”)中,当时为了不突出个人,我将生茂所署的“谢发宝词”改为“北京师大校宣传队词”(我那时在校文艺宣传队),并将整个歌本编者署为“北京师范大学毛泽东思想文艺宣传队、中文系《红太阳颂歌》编选组”。

这本书1968年12月出版(顺及:后于1969年3月在成都“再版”,增加了38首歌曲,书名被更换为《东方红歌声》,也更换了我写的序言,内署“成都市工代会(筹)、四川新华印刷厂、四川大学革委会”,红色塑料封皮外署“北京师范大学革委会、四川大学革委会”。由此亦可见文革中的某些行事特点)。彼时我已毕业分配到天津,在塘沽盐场劳动锻炼。春节前我回校去文艺宣传队(我离校时向队里的负责同学作了此书即将出版的交代)买了十数本,寄给外地同学(有的分配到工厂,工人们看到该书样本后非常喜欢,购买多本),也取了若干本,寄给在京的有关歌唱家、作曲家(我搜集过他们的歌曲),当然首先是寄给了生茂(却似乎没有多寄一本给唐诃先生,实在糊涂),并顺便问及所听小道消息和其他问题。生茂热情地回了信,说自己“开了20多天的会,昨天从军区回来,才见到了你寄来的歌曲和信,故未能及时给回信,请谅”。依旧是对待无名百姓的平等态度。

生茂对所编歌集中的时兴歌曲实事求是地提出了看法:“歌本我粗看了一下,内容还是非常丰富的,虽说这些歌不见得都是好的,但作为参考资料来说还是很有用的。”“不见得都是好的”,这样评价文革中流行歌曲,在当时需要多大的胆识。但又是“很有用”的一本创作“参考资料”,这当然包括集子中收集的文革前的一些歌曲;从作曲的角度来说,这样的评价在今天看来恐怕也有一定的客观性。当然,这本书毕竟打上了历史的印记,它当时在内容上宣传的毛泽东思想、毛主席革命路线,与今天我们所坚持的毛泽东思想有着极大的差异,而且即便是几部分的标题,也常常是用“革命”这样的字眼,因此,它注定反映了那段历史的事实,我在这里一提,不过是借此作为记人叙事的由头和线索罢了。

著名作曲家生茂

在信中,生茂还谈到了所问江青审查两万首歌曲的小道传闻:“我们在京从未听说过,我看不像真有其事,说实话,别说是两万首歌,就是审查二百首也不准有那可能。”这同样是一种善于判断的求实精神,使他能够根本不信传播的小道消息而加以否定。他又对有些人大肆否定文革前歌曲谈了看法:“目前除少数几首歌外,谁都闹不清哪些歌是可唱的,哪些又是不能唱的,要说所有的歌都是坏的,也不可能。”这也再一次显示出了难得的求实精神。他又对文革中引起的创作思想的迷惑感到着急:“我们现在……是深入生活,为下一段的创作作些准备,不过将来到底如何写法,心里还一点底也没有,这要很好的体会中央的精神才行。由于各方面水平所限,目前关于创作方面的很多问题仍未得到解决,恐怕在短时间内这些问题是不会一下子都解决得了的,就是明确了精神也要经过实践才能逐步加以解决,想一下子什么问题都要解决看起来是不现实的,那就从实践中摸吧。”解决问题,既需要明确中央的精神,又需要通过实践;既需要“摸”的探索勇气,又需要并非“短时间”的“逐步”过程,这些看法的求实和周全,令我十分惊讶。

1991年,我在一个基层单位的职工的平凡岗位上,忽对城市建设的突出成就生发习作歌词的兴趣,便又唐突地寄请生茂一阅。我知道他已很久没有作曲了,但不知道他年老了身体不好,而他却嘱夫人代为写了回信,告知“来信收到了,生茂同志因病现已住院,目前不能进行创作,望能谅解”。我后悔不该打扰,但又不由不想:对于像我这样一个曾在年轻时候有过讨教之事的非朋非友之人,又没有什么正事,这信原是可以不必回的。即此,亦可见生茂始终保持的平民情怀。

生茂同志被音乐界公认为“一代音乐巨匠”,但在与平民交往中的嘉言懿行,永远令我感佩、心念;他平等直率的人格,永远令我敬重。

(作者为天津作家协会会员、天津47中学退休教师)

责任编辑 张 鑫 周峥嵘