论民国时期云南文山地区鸦片的种植与危害

何廷明

(文山学院政史系,云南文山663000)

论民国时期云南文山地区鸦片的种植与危害

何廷明

(文山学院政史系,云南文山663000)

民国时期,云南当政者唐继尧、龙云对鸦片的种植、贩运先后采取“寓禁于征”、征收“烟亩罚金”、“新案亩法”等“禁烟”措施,将禁种、禁运变成鼓励,大开烟禁。文山地区鸦片烟毒泛滥,人民深受其害,而国民政府的禁烟措施却变成了官样文章。

民国时期;文山地区;罂粟种植;鸦片贸易;危害;禁烟效果

鸦片战争前,英、美等帝国主义国家就已将鸦片大量销往中国,赚取中国的白银和资源,毒害中国人民的健康。鸦片战争后,鸦片成为“合法”商品大量流入中国,泛滥成灾,给中国人民带来了巨大的灾难,造成国穷民困,哀鸿遍野。居住在祖国西南边疆云南东南部的文山人民亦未能逃脱鸦片的毒害。

一、鸦片的种植与运销

云南适宜种植罂粟,“自清代末叶便在沿边疆一线大量种植鸦片,后来延伸到云南腹地,年产鸦片二至三千万两,”云南鸦片号称“云土”,因质佳量大,销路好,成为风行全国的“俏货”。[1](P500)文山虽处穷乡僻壤,但因与越南接壤,种植罂粟面广,生产鸦片量大,文山各族人民深受其害。

早在清嘉庆年间,罂粟由越南传入文山地区,在马关、广南已有零星栽种。[2](P1)鸦片战争后,由于市场对鸦片的需求量大,种植与销售鸦片有利可图。富宁在“道光后期,争种罂粟”,以致“土地兼并甚烈”。[3](P2)在利益的驱使下,文山地区大量种植罂粟。至民国时期,先后执掌云南政权的唐继尧、龙云政府,为增加财政税收,采取“寓禁于征”、上缴“烟亩罚金”等措施,打开烟禁,致使鸦片种植泛滥。民国《广南县志》载: “入秋以后,兼种罂粟,罂粟产地甚多”,[4](P11)以致民间出让土地,地价高低要视其能否种植罂粟而定。在丘北,“除了不适宜种大烟的土地外,几乎全部用来种大烟”;[5](P250)民国二十四年 (1935) 秋冬,广南“全县种植罂粟 12000 亩”;[6](P19)民国二十六年(1937),砚山“全县偷种440亩鸦片”;[7](P12)民国三十三年 (1944),“丘北地区偷种大烟,已成为公开的秘密”;[8](P248)同年,广南 “全县大种罂粟”。[9](P128)据统计,民国十五年 (1926),文山地区“年产大烟 1000万两,仅广南县年产 160万两”。[10](P22)为逃避“烟课税”,烟农、烟贩普遍瞒报、不报鸦片的真实数量,确切数字难以统计,但就广南来说,“据有关老人称:在新中国成立前的几年间,县境年产约五百万两左右比较接近实际。”[11](P173)中华人民共和国成立后,仅在1952~1953年的土地改革运动中,广南就没收得鸦片100余驮 (每驮75公斤),于1953年8月组织100多匹骡马运交云南省财政厅。[6](P27)

鸦片种植的泛滥导致了鸦片贸易的猖獗。各县大小集市,鸦片贸易充斥市场,“每街上市大烟上万两,广东、广西等外省商旅,以棉纱、棉布、百货和黄金、白银换取大烟,交易异常活跃。”[10](P22)用文山、广南等地的烟土制作的“马屎土”是云南烟土中质量最好的,其香味烈,烟劲大,壳子硬 (经得住吸),吸引了两广一带的烟商。两广烟商常常活跃在文山各县集市收购鸦片,是文山烟市的大主顾。“邱北盛产大烟”,[12](P153)而且“无论其力头和香味,都比其他县为佳,”因此,“两广烟帮,每年陆续不断的到丘北来,”烟商“为了保护贩运安全,防止和抵抗沿途土匪之抢劫,而聚成帮,小的三百人一帮,大的七、八百人或上千人一帮。”[5](P250)烟帮都带有枪支防身,“有的烟帮达1200余人,枪械200余支。”[2](P3)如此众多的烟商云集文山地区,足见鸦片交易之红火。

文山地区所产的鸦片,除在本地销售外,还用马帮驮运,大量销往广西百色、靖西、南宁、广东、省内的蒙自、昆明等地,有的也运往越南、香港交易。

二、鸦片的危害

罂粟的大面积种植和鸦片贸易的猖獗,使文山各族人民深受其害,同时也给社会带来了极大的危害,阻碍了社会经济的发展。

一是烟毒泛滥,极大地危害着人民群众的身心健康。烟农为了检验大烟的质量,自种自吸上瘾;达官显贵、公子王孙、黎民百姓等吸食者各乡均有,并有烟馆供吸,“在那时,吸食大烟者,遍地皆是,凡有集镇的地方,烟馆林立”。[5](P252)据统计,解放前夕,仅西畴县“共有烟馆198家”。[13]长期吸食鸦片会损害身体健康,丧失劳动力。年青人吸毒,严重的会影响后代智力,甚至丧失生育能力,断子绝孙。鸦片一旦吸食上瘾,往往吸光家当,戕害身体,家破人亡。人们痛恨鸦片,用编歌或顺口溜的形式,在民间传诵,绘声绘色地宣传吸食鸦片的危害,敬告人们尤其是青少年远离鸦片。如“罂粟开花口朝天,背着儿子吹洋烟,三口两口吹上瘾,黄皮寡瘦命归天”。[14](P91)再如“鸦片烟来白浆浆,吹田吹地卖家当,一切家产吹尽了,无法只得卖婆娘。鸦片烟来胜毒药,吹上瘾来断不脱,不是爸妈坑害你,自搬石头自打脚”。[15](P100)这是对鸦片毒害的血泪控诉,也是对世人的警醒。

二是使农民生活陷入极端贫困的境地。正值种植小春时节不种粮食作物而种植罂粟,直接导致粮食生产下降,严重影响了农民的正常生活和农业生产的正常发展。部分地主见利忘义,不但强迫佃农种罂粟,而且乘农民贫困破产之机大量购置土地种罂粟,导致土地兼并激烈。

农民种植罂粟,要交烟亩罚金,甚至种也要交,不种也要交。不管大烟的收成如何,罚金的数额是不能减少的。“烟亩罚金”成为农户家庭经济中数量最重的支出与负担。这里仅以20世纪20年代末30年代初广南农民的生活及赋税支出来进行说明,以窥斑见豹。

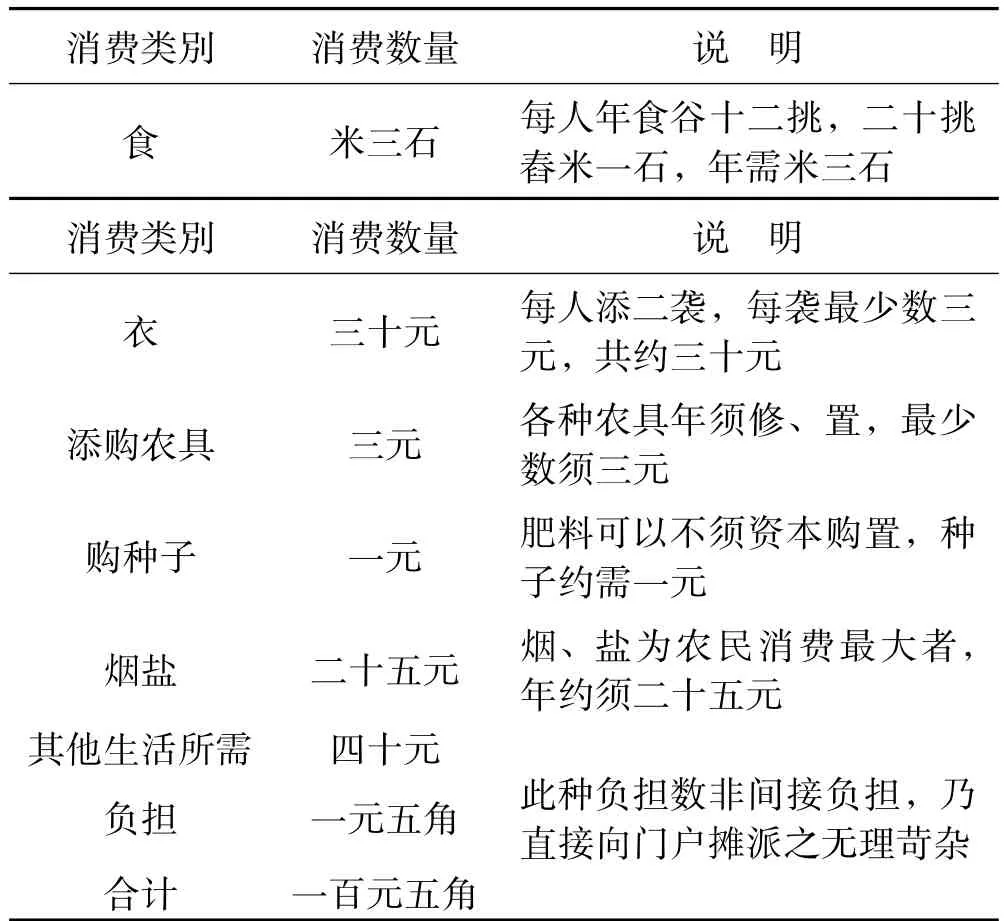

表1 广南农民平均每户消费统计表,每户以五人计

资料来源:民国《广南县志》第六册54页。

从表1可看出,农民吸烟及食盐的开支要占其支出的四分之一左右,这是一笔不小的开支。再看烟农们的家庭经济负担。

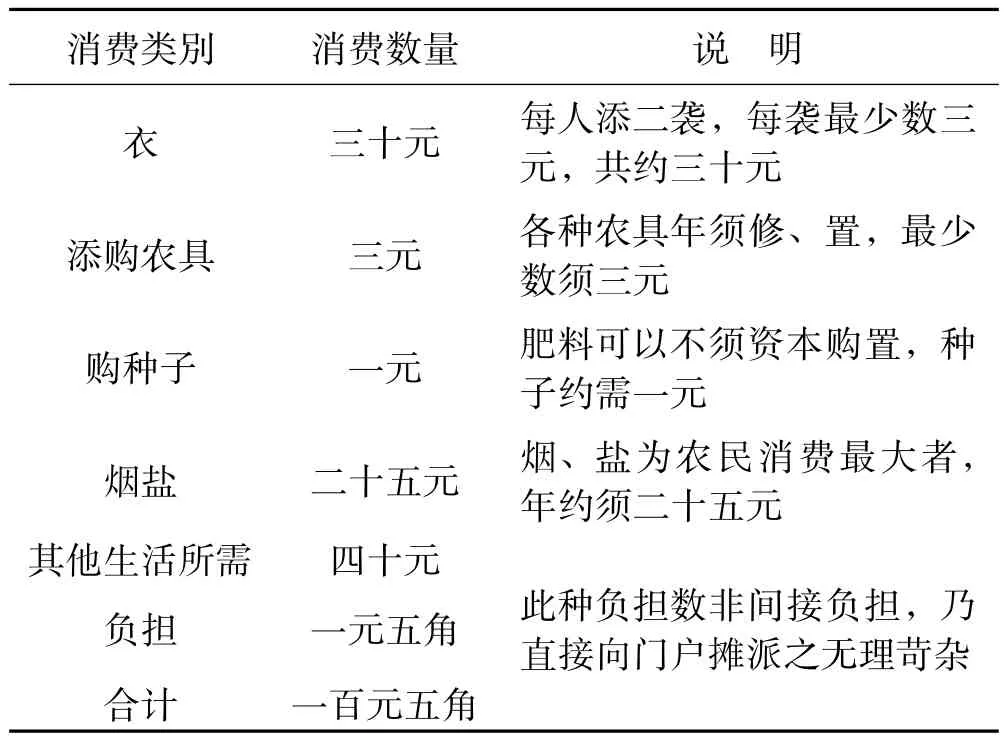

表2 广南农民平均每户负担调查统计表

从表2可以看出,在农民的家庭经济负担中,禁烟罚金支出占38%,即三分之一强,是农民最大的经济负担。经过层层盘剥,烟农所剩无几,难以度日,只好提前将地里、田里尚未成熟的新烟、新谷抵借高利贷以度难关,“故腊月卖新烟,五月粜新谷 (烟土须三月始上市,谷须八月末始黄熟,贫农在腊月、五月烟、谷尚未成熟之际已将田地中之烟、谷抵押罄尽),明知剜肉补疮,受高利贷之剥削,而生活压迫之下,虽火坑亦甘心跳入也”。“烟、谷尚未熟已早有主者,其生活不止无衣,亦且无食。”[4](P54)因此,种植罂粟,真正获利的并不是烟农,广大烟农“在种种剥削之下,能得二餐饱食,薄小棉衣,烟、盐无缺,追呼者不至门,即可谓农民中之登天堂者也。其余贫而无告之农民,有早无晚,鹑衣百结,野菜淡食,呼告无门,虽寒风凛冽,仍以皮肉之躯在风雪中颤抖挣扎而不已也”。[4](P55)

三是枪多、匪多,社会治安混乱,人民生命财产没有保障。文山生产的鸦片量大质佳,引来无数外地商人尤其是两广商人争相购买,“他们带来的,除了两广的名特产品或名贵药材外,还带来了大批的枪支弹药,这些枪支除防身外,大部用来换取大烟,”各种枪支在集市上应有尽有。另外,国民党政府“对私人贩卖枪支武器和收藏武器均无明文禁止”,以致抗战胜利后,国民党的散兵、游勇大肆盗卖武器,“解放前期,国民党的反动军队和官吏则十数百支公开进行盗卖,枪支成甘蔗一样,成捆成串在市场出售”。[5](P250)枪支在市场上公开买卖,正适应了烟贩、土匪购枪的需要。因此,烟农、烟贩大都有枪。

在鸦片贸易中,购买枪支或用鸦片兑换枪支十分普遍。从事鸦片贸易的商贩,绝大部分都随身携带枪支,或出售,或防身。一般的中产之家,为了保家防匪,他们需要买枪;官僚豪绅,地主恶霸,为了扩大势力,尽量买枪;一般的小商小贩,为了防止土匪拦路抢劫,也要买上一支枪;土匪、流氓,为了抢劫别人,更少不了枪。在广南县,用鸦片兑换枪支的活动十分活跃,约100两鸦片兑换一支步枪,1000两鸦片兑换一挺轻机枪。到1949年底,广南县有各种枪支近万支,大部分是用鸦片兑换来的。[6](P21)由于民间私藏枪支弹药,管理失控,导致社会治安混乱,人民生命财产得不到保障。民国十一年 (1922)冬的一天,广东、广西土匪130余人,伪装购买大烟商人,窜入温浏街,抢劫18户大烟富户,打死9人,打伤10余人,抢去大烟许多,骡马数匹,最终不了了之。[12](P11)土匪打家劫舍、拦路抢劫、祸害人民之事不胜枚举。总之,大烟、枪、土匪是当时社会的三大毒瘤,而大烟是罪魁,枪、匪因其而起,近百年来,给文山各族人民带来了极大的灾难。

三、国民政府在文山地区的禁烟措施与成效

面对烟毒泛滥,国民政府以及各县先后采取了一些禁种、禁吸措施,但收效甚微。民国二十四年(1935),国民政府下令禁绝鸦片,陆续发布条例,并派员到文山地区督禁,宣传禁种,组织武装查铲,收缴鸦片,惩处违种者,惩治官员,烧毁鸦片,层层具结禁种。同年一月,马关县根据国民政府发布的“禁烟令”,明令“禁止种植罂粟,禁止贩运、吸食鸦片”。[16](P16)民国二十五年 (1936) 八月,“省禁烟委员会发布告民众书,晓谕吸食鸦片者,限期于次年一月一日戒断”,民国二十六年 (1937),砚山县政府“先后向各乡镇发出禁烟令和布告”。[7](P11、12)民国二十七年 (1938),西畴“禁种罂粟,实施连保具结,保证本区域土地无罂粟苗出土事发生,是西畴禁种罂粟较彻底的一年”;民国二十八年 (1939)六月三日,“全县各乡镇召开‘六·三’禁烟群众大会”;民国二十九年 (1940),“成立禁吸鸦片验戒所,将60岁以下吸民分别传验戒断”。[17](P16)民国三十六年 (1947),国民党文山专员周淦、省民政厅秘书李馨谷,在丘北县政府门前监烧鸦片1.96万两。[10](P30)但是,在查禁鸦片的过程中,政府官员往往打着“禁种、禁售”的幌子,行征税之实,常与烟农、烟贩发生冲突,致人死亡的事件时有发生。民国二十九年 (1940)四月十日,省民政厅禁烟委员会杨明武率县政警队60余人到砚山县布凹乡 (今属丘北县)查禁,吊打无辜群众,逼交鸦片,引起民怨。禁烟者被群众持械围困。禁烟者将李二打死,民众开枪打死法白乡长梁文炳等23人,伤2人。随后县长董楠材率壮丁进剿,中饱私囊,被民众告发撤职。[10](P27)民国三十年 (1941),国民党丘北县长芮虞舜禁烟不力,被省府撤职查办,省派张永年接任县长,在芮的住处查获大烟1500两。民国三十一年 (1942)四月三十日,泸西县长李承勋与省禁烟终查员施灵伯率300余名军警到丘北舍得乡 (时属泸西县)婆得凹坝子禁烟收税,强行铲除罂粟,激起民愤,烟农抗铲抗税,打死县长李承勋、终查员及军警21人。后经省府查明,县长唆使栽烟,索取巨款,并将参与策划的兵役科长王正德、五槽乡长段克信枪毙。[10](P28)民国三十二年(1943),布凹一个赶集日,禁烟委员由县常备中队护卫前往视察,发现售烟者甚多,即派兵包围以武力收缴。烟农不服,开枪抗拒。禁烟委员死1人,伤1人。驻砚山国民革命军第十七团闻报,派出1个营前往救援,又遇烟农开枪反抗,致援军4人死,14人重伤,28人轻伤,烟农死伤不详。[7](P13)民国三十三年 (1944)十月二十五日,桂普乡乡长朱国才率乡丁17人到六常铲烟苗,路过坝郎村发现烟苗甚多,即到保长何正才家追究,寨老张臣良、赵华昌等人聚众百余人将朱一行包围。次日,把朱国才等11人打死。[13](P14)民国三十五年 (1946) 三月,广南县长刘剑魂调集团队300余名,到北藩乡 (今底圩)石山村 (现属八达乡)勒收朱钧隆鸦片烟税7000银元,与朱发生械斗,被朱击败退回县城。[6](P21)

可见,民国时期的禁烟行动,主要是为征税而禁烟,征税损害了烟农、烟贩的利益,不但烟毒屡禁不止,而且还导致冲突连连。中华人民共和国成立前夕,罂粟的种植与鸦片买卖并未禁绝,中华人民共和国成立后仍在进行坚决的禁毒斗争,直到1952年底,鸦片毒品才在大陆被禁绝。

应当承认,民国政府颁发的禁烟措施是严厉的,对偷种抗铲和受贿的地方官采取了罚款、撤职、监禁以致枪毙等措施,但鸦片在文山地区为何屡禁不止、越演越烈?究其原因有五:

一是清政府及云南统治集团,为增加财政收入明禁暗放,将禁种变为“鼓励”。清政府对鸦片贩运征收“土药厘金”。民国九年 (1920)以前,云南省政府也曾经颁布和执行过严厉的禁烟措施,云南的鸦片曾经一度被禁绝,[12](P30)但是,只要有庞大的吸食群体存在,鸦片的需要量就会有增无减。云南禁绝了鸦片,而英国控制下的缅甸乘机将鸦片倒灌入云南,且价高利厚,这对云南的禁烟是一大打击,从而导致当时云南军政主要人士错误地认为:“与其让鸦片偷运、偷种和偷吸暗中盛行,肥水外流至邻国邻省,地方蒙受损失,莫如公开容许种植、运输和吸食,化私为公,尚可为地方获得可观的经济利益。”[15](P35)于是,为维持庞大的军政开支,唐继尧政府饮鸠止渴,于民国九年 (1920)实行“寓禁于征”,将清政府实行的“土药厘金”改为“烟亩罚金”,征收产地罚金,打开烟禁,鸦片种植面积随即猛增,名为“禁烟”,实为“种烟”,鸦片得以公开合法地泛滥开来。民国十一年 (1922),唐继尧政府成立“靖国军军饷委员会”,在昆明设立官商合办的云广公司,在文山地区的广南、开化、丘北、富州剥隘设分公司专司贩运鸦片。[2](P3)龙云执掌云南大权后,从1928年起,将鸦片的种植与征税之事交由陆崇仁办理。陆崇仁将“烟亩罚金”改为“新案亩罚”,对不种鸦片的农民要征收所谓“懒烟捐”,实际上就是鼓励农民大量种植鸦片,以扩大财政厅的鸦片税收。[1](P501)政府派到地方查禁罂粟种植的官员,表面上制造“禁种”紧张空气,实际上就是去核实种烟亩数,以便按亩征烟税。因此,种烟缴税,“可以增加旧政府的财政收入,国民党政府不怕多种,只怕少种”。[5](P250)禁烟变成假禁真种。这是以牺牲人民健康换取财政税收的恶毒之举。

二是政府官员腐败,禁烟不力。国民政府虽然颁布了许多禁烟令,但地方政府官员贪脏受贿,使禁烟流于形式。如民国二十九年 (1940)被省政府撤职查办的丘北县长芮虞舜,受贿大烟1500两;民国三十三年 (1944)被核准枪决的“国民党丘北县常备队长彭继周受贿大烟15171两”;[10](P29)民国三十四年 (1945)被省政府撤职查办的丘北县长王承忠贪污大烟1616两;还有唆使烟农栽烟、索取巨款而被烟农打死的泸西县长李承勋。他们为一己私利,置国法与民众健康于不顾,放种罂粟,任鸦片贸易横行街市,并乘机以禁烟为名刮取民脂民膏,中饱私囊。

三是官绅勾结,武装押运。由于种植罂粟与贩运鸦片获利大,地方官绅勾结,引诱和强迫农民种植罂粟,刮取民脂民膏;一些军政大员也纷纷染指,以暗中投资或非法榨取等手段,直接或间接地从鸦片贸易中捞取好处。部分烟贩或商号公开勾结地方军队进行武装押运。武装贩运鸦片大宗的上1000公斤,最大一宗为3500公斤,就是富宁民团大队长为江苏省长的宠妾、剥隘人王某调运到百色,再由驻军三三零师押运到广东。[2](P3)烟贩为防抢劫,或对付官府敲诈、没收,亦配带枪支,武装贩运,他们打着“典田卖地,将本求利,有人挡着,人头落地”的口号往来于各地。[15](P32)

四是利益驱动,各方齐上阵。民间视鸦片为生财之道,“官僚政客、军队、下野军政人员,都挤入了鸦片、枪支武器、白银的买卖中,”因为经营“鸦片周转快,获利大,很多小商贩拉钱借债卷入了鸦片贸易的浊流中”,他们趋之若鹜,竞相经营,以致城内经营日用品的商店几乎不见了,“一般白布、香皂、牙膏都不容易买到,大小商店多数都转了行,资金投入了做黄白黑生意 (即黄金、白银、鸦片)去了”。[9](P128)城镇中有鸦片专业经销户和中介人,仅广南城就有上百专业户和数十名中介人,专门从事鸦片的经营活动。“因为种大烟经济价值高,一般卖上一、二两大烟,即可买上百多斤大米,”[5](P250)因此,种植户为谋生路,抵抗勒索,组织抗禁抗铲,致使抗铲戕官事件屡屡发生。

五是鸦片在流通领域里成为贵重商品和大宗商品交易的“媒介”。鸦片难禁还因为鸦片在交换过程中成为流通的“货币”之一,“国民党通货膨胀,钞票贬值,大烟成了市场通行的货币,所以当时黄(金)白 (银)黑 (大烟)三者并重,这就是大烟多的又一个主要原因”。[5](P250)“四十年代后期,100两鸦片可兑半开三、五百银元,兑黄金2—3两,买卖枪支弹药也以鸦片交换。”[9](P128)市场上大宗商品的交换也多以鸦片为媒介,如用鸦片兑换房屋、牛、马、布匹等,土地的交换也大多以鸦片为媒介。可以说,鸦片在社会经济生活中起着较为重要的作用。因此,鸦片在文山地区长期以来成为经久不衰的一项大宗生意。

民国时期,由于政府禁种、禁运、禁吸的行动不坚决,特别是云南省统治集团为增加财政税收而采取的“鼓励”举措,以及地方部分握有实权的腐败官员为牟取暴利,对罂粟种植及鸦片买卖采取明禁暗放,终使禁烟流于形式。部分禁毒人员虽曾为禁毒付出了生命代价,但他们的“禁毒”多为征烟税而与烟农、烟贩因利益冲突致死,并不是真正的禁毒。国民党中央政府虽然从1935年起进行干预,实施禁种、禁运措施,但其目的也是想乘机捞上一把:在禁种方面,采取分期分区的禁种办法;在禁运方面,成立“特货统运处”,企图借禁烟之名,垄断鸦片收购、运输、制造和销售的全部利益。以后又借严厉缉私之名,搜罗民间鸦片,虽然制造了相当紧张的缉私鸦片的气氛,但上梁不正下梁歪,鸦片的种植、贩运、吸食依然很普遍,从未真正禁绝过。因此,通过“禁烟”获取财政税收,这恐怕才是国民政府禁烟的真正目的。

[1]杨毓才.云南各民族经济发展史[M].昆明:云南民族出版社,1989.

[2]中共文山州委党史研究室,文山州公安局.文山州禁毒斗争(内部资料)[Z].2006.

[3]云南省富宁县地方志编纂委员会.富宁县志[M].昆明:云南民族出版社,1997.

[4](民国)广南县志第6册[Z].1965年云南大学借云南省图书馆藏广南县志稿本传钞.

[5]王增辉.鸦片对丘北人民的危害.丘北县文史资料选辑(第二辑)[Z].1989.

[6]云南省广南县地方志编纂委员会.广南县志[M].北京:中华书局出版社,2001.

[7]砚山县志编纂委员会.砚山县志[M].昆明:云南人民出版社,2000.

[8]刘正炎.我对县参议会的点滴见闻[A].丘北县文史资料选辑(第二辑)[Z].1989.

[9]戴启林.民国时期广南县城商业简述(1912—1949年)[A].广南县文史资料选辑(第三辑)[Z].

[10]文山壮族苗族自治州地方志编纂委员会.文山壮族苗族自治州志(第一卷)[M].昆明:云南人民出版社,2002.

[11]曾昭富.句町与广南[M].北京:中国文史出版社,2006.

[12]云南省邱北县地方志编纂委员会.邱北县志[M].北京:中华书局,1999.

[13]李天友.民国至新中国成立初期文山禁绝鸦片烟毒档案史料之一(西畴部分)[J].文山史志,2003,(2):52.

[14]戴启林.建国前广南的鸦片产销与社会状况[A].文山州文史资料选辑(第二辑)[Z].

[15]秦和平.云南鸦片问题与禁烟运动(1840—1940)[M].成都:四川民族出版社,1998.

[16]云南省马关县地方志编纂委员会.马关县志[M].北京:生活·读书·新知三联书店出版,1996.

[17]云南省西畴县志编纂委员会.西畴县志[M].昆明:云南人民出版社,1996.

Abstract:In the period of Republic of China,Tang Jirao and Long Yun,as administers,took somemeasures to suppress opium planting and transportation.The measures are as follows:imposing tax on opium planting,trading,selling,and smoking,and imposing fine or tax permu for opium planting.However,such measures imperceptibly took the ban on opium planting and trade as a kind of encouragement,which greatly broke the ban.Opium overflew in Wenshan district.People were severely affected by opium,but all those measures existing as a form of official document.

Key words:Wenshan prefecture in the period of Republic of China;opium planting;opium trade;damage; the effect of the ban on opium-smoking

(责任编辑 娄自昌)

On the Opium Planting and Its Damage in Wenshan Prefecture during the Period of Republic of China

HE Ting-ming

(Department of Politics&History,Wenshan University,Wenshan 663000,China)

K297.42

A

1674-9200(2011)01-0046-05

2010-06-02

云南省教育厅科学研究基金项目“文山地方史研究”(2010Z037)。

何廷明(1965-),男,云南马关人,文山学院政史系副教授,硕士,主要从事中国近现代史、中华人民共和国史、毛泽东思想研究。