基于产业创新系统理论的我国大飞机产业发展分析

彭 勃,雷家驌

(清华大学经济管理学院,北京 100084)

基于产业创新系统理论的我国大飞机产业发展分析

彭 勃,雷家驌

(清华大学经济管理学院,北京 100084)

研制和发展大型民用飞机是建设创新型国家,提高我国自主创新能力和增强国家核心竞争力的重大战略举措。大飞机产业具有产业链长、涉及单位多、辐射面宽、联带效应强、关系网络复杂等特点。发展大飞机产业要从完善产业创新系统出发,对其中各类要素及相互关系进行深入分析。产业创新系统理论是近些年来出现的一种研究产业创新、产业组织与产业绩效的理论体系,在许多国家产业发展中获得了广泛应用。本文从产业创新系统的基本理论出发,结合国外发展大型飞机产业的经验,归纳了大飞机产业创新系统的主要特点,进而提出了适合中国国情的大飞机产业创新系统的模型框架,并提出了相关政策建议。

大飞机;产业发展;产业创新系统

一、概述

大飞机一般是指起飞总重超过100吨的运输类飞机。我国把150座以上的客机称为大客机,而国际航运体系习惯上把300座位以上的客机称作为“大型客机”,这主要是由各国的航空工业技术水平决定的。大飞机是现代高新技术的高度集成,它能够带动新材料、现代制造、先进动力、电子信息、自动控制、计算机等领域关键技术的群体性突破,能够拉动众多高技术产业发展,其技术扩散率高达60%。发展大飞机,还将带动流体力学、固体力学、计算数学、热物理、化学、信息科学、环境科学等诸多基础科学学科的重大进展[1]。我国发展大飞机始于1970年,中间历经多次尝试,有经验也有教训。2008年5月,随着中国商用飞机有限责任公司(简称“中国商飞”)的成立,我国再一次踏上了自主研制大飞机的征程。大飞机产业具有产业链长、涉及单位多、辐射面宽、联带效应强、关系网络复杂等特点。因此,从产业创新系统角度出发对其产业发展进行分析具有重要的现实意义。

产业创新系统理论是近些年来出现的一种研究产业创新、组织与绩效的理论体系,在许多国家的产业发展中获得了广泛应用。产业创新系统理论最早由意大利学者Malerba提出,他认为所谓产业创新系统,就是在一定的知识与技术基础之上,全部与某种特定产品相关的机构、组织与个人在相关制度规制下,通过各种类型的相互联系构成的网络系统;该系统促进着创新的产生、扩散与产品的生产,并最终影响着产业的绩效与竞争力[2]。产业创新系统理论通常适用于分析创新活跃、动态性高、涉及部门众多、关系网络复杂的产业,大飞机产业正具有这些特点。

近年来,大飞机产业组织问题越来越引起了学术界的关注,郑晓博针对大飞机产业提出了RMMP分析框架,研究了相应的产业组织问题[3];田秋丽重点关注了我国发展大飞机产业过程中的自主创新与国际合作的关系问题[4];张吉昌讨论了双寡头制约情况下我国发展大飞机的产业组织策略问题[5];钱思佳借鉴波特的“钻石模型”,研究了我国大飞机产业发展战略问题[6]。众多学者对我国大飞机产业发展的各类问题进行了广泛而有意义的研究,然而从产业创新系统角度出发的研究目前还较少见;同时,产业创新系统理论虽已在全球范围内得到了广泛应用,但仍存在不符合中国国情和产业实际情况的地方,在使用时需加以调整。因此,本文力图在这两点上进行一些有益的工作。本文结构如下:文中第二部分简要介绍了产业创新系统的基本理论与国内外的相关研究;第三部分结合国外发展大飞机产业的经验与教训,归纳了大飞机产业创新系统的特点;第四部分从中国国情和产业实际情况出发,提出了产业创新系统模型框架和相关政策建议;第五部分对所做研究进行了总结和展望。

二、产业创新系统理论

1997年,意大利学者Breschi和Malerba在充分参考国家创新系统、技术系统和演化经济学等理论的基础上提出了产业创新系统(Sectoral System of Innovation)的概念,之后Malerba又不断将该理论进行深化。需要说明的是,这里的产业在英文中使用sector一词,而非常用的industry,这主要有两个原因。一方面,industry一词过于抽象和宽泛,且范围在不断扩大;另一方面,产业创新系统不仅包含企业等生产和销售机构,还包括大量非企业类机构以及相关制度和机制,用sector一词更加合理。

Malerba将产业创新系统分解为七大基本要素[7]:①企业,被视为产业创新系统的核心参与者;②其他参与者,除企业外,产业创新系统中还包含其他类型的参与者(组织或个人),如大学、金融机构、政府部门、商业联盟、技术协会、消费者、企业家、科学家等;③网络,大量各类创新主体通过各种市场或非市场的联系,进行正式或非正式的交互作用,形成了网络体系;④需求,在产业创新系统中,需求在影响创新活动和产业转型方面起着重要作用,既可能是促进作用,也可能是阻碍作用;⑤知识基础,决定着主导产业发展的技术范式和创新特点,从根本上界定了产业的边界,在产业创新系统中居于核心地位;⑥制度,产业创新系统中各行为者的创新活动与交互作用都会受到相关制度的规制,包括法律、标准、规则、惯例、风俗习惯、组织文化等;⑦系统运行进程与协同演进。

Malerba的产业创新系统理论注重从系统的、动态的视角去观察问题,既研究需求,也研究供给;既重视企业,也重视其他类型的组织;既关注市场行为,也关注非市场的交互作用。能使人们更好地理解产业的学习和创新过程,更详尽地分析影响创新的因素,更系统地了解产业中的各类行为主体以及它们之间的关系,更准确地解读产业中影响产业绩效和竞争力的因素,现已成为研究产业创新、产业组织、产业绩效与竞争力的有力工具[8]。当然,Malerba的产业创新系统理论也存在不足,尤其是在应用于发展中国家时。作为一项诞生于欧洲发达国家的创新系统理论,它没有考虑到政府、跨国公司、外来技术源、经济体制等因素在发展中国家产业发展中独特而重要的作用[9]。因此,当应用于发展中国家相关产业问题的研究时,必须对其进行适当的调整。

国内学者对产业创新系统的研究有其独到之处。相比于国外学者所侧重的理论体系的构建与分析方法的完善,国内学者更多地将产业创新系统视为一种管理工具,即借鉴创新体系理论来设计产业发展的战略思路与政策,理论性相对薄弱,且还未形成一套适用于多数产业的理论分析框架。此外,尽管国内学者对产业创新系统的研究沿着不同的道路展开,但他们的研究或是参考了Malerba的理论体系,或是自成一体但仍未超出其总体框架,基本都能用Malerba的理论进行分析。以笔者之见,应用产业创新系统理论研究问题,就是要结合相应产业的实际情况,阐明该产业中构成产业创新系统的几大要素的基本情况及其相互之间的关系,建立产业创新系统模型框架,指出其中影响产业创新、产业竞争力和整个系统顺畅运行的关键所在。

三、大飞机产业创新系统的特点

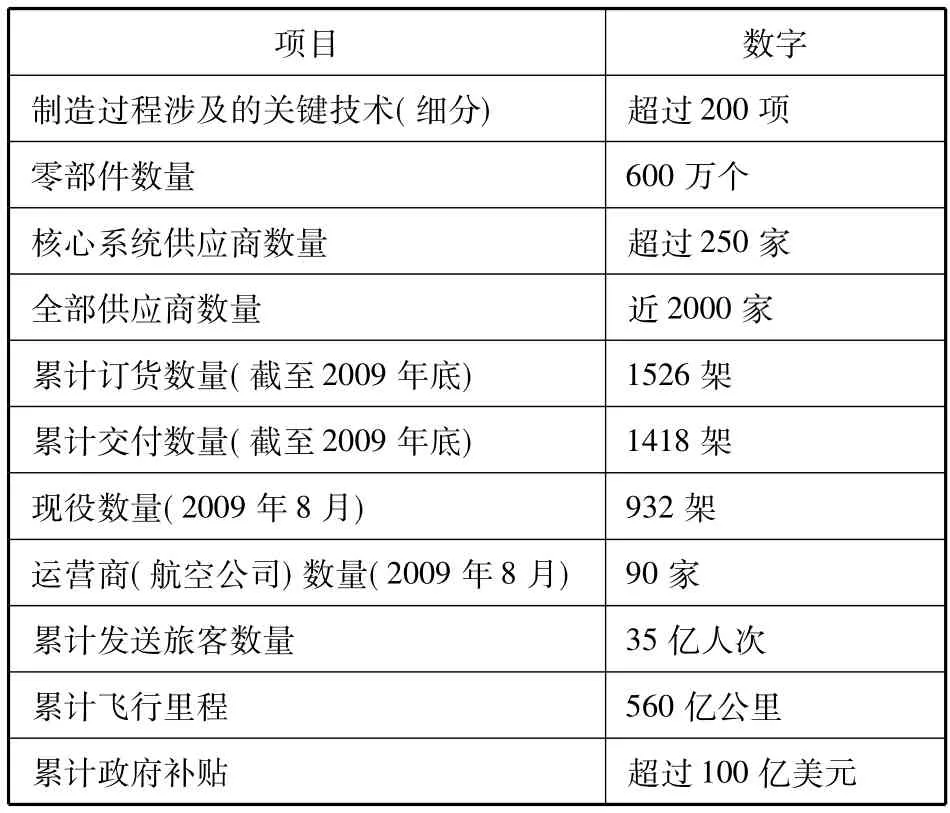

从根本上看,产业创新系统的特点是由其产品特点决定的。表1列举了一些与波音747飞机相关的数字,从中可以看出大飞机的一些特点。

由上表可以看出,大飞机作为现代高新技术的高度集成,具有机体结构复杂、涉及学科广泛、技术标准严格、关联企业众多等特点。这些特点决定了当前世界上只有少数国家有能力制造大飞机,而大飞机产业的市场结构必定是高度集中的。经过几十年的市场整合,目前全球大飞机市场已形成了波音与空客双寡头垄断的格局。从大飞机的特点和典型生产企业的发展历程,可以总结出大飞机产业创新系统的一些特点。

表1 波音747飞机的相关数字

(1)政府扶持对研制和发展大飞机具有至关重要的作用。大飞机产业涉及单位众多,建设时间长、投资巨大,并且对国家整体工业水平和科技实力的提升有重要意义,因此政府的扶持和干预必不可少。从历史上看,波音和空客自组建以来就不断得到政府或明或暗的扶持,包括资金资助和税收补贴、倾向性采购、国家间政治性贸易、政府科研投资与科研成果转化、国外相关政府资金和科研支持等。据估计,自1992年以来,波音公司获得美国政府各种形式的补贴超过了400亿美元,这些补贴很大部分被应用于大飞机相关领域;空客公司也是一样,英、法、德、西四国政府通过政府入股、经营补贴、金融政策优惠以及适航证门槛等方式给予其很大支持。相反,当政府支持削弱时,商务客机公司许多都归于失败。麦道就是因为当时被美国政府认为业绩突出而不需要资助,结果很快在市场竞争中失败而被波音兼并。

(2)充分整合资源是发展大飞机产业的必由之路。关联企业众多是大飞机产业的一个重要特点,一家企业独立完成大飞机的研制既不现实,也不经济。因此,发展大飞机产业必须充分整合资源,通过各类型参与者之间的交互作用,建立高效的网络体系。例如,空客认为,整合全欧洲的航空资源,联合全欧洲的航空工业是其与波音竞争的重要手段;而波音则更重视依靠外部力量提高生产效率,分散技术风险,其在全球范围的零部件供应商超过了5000家。

(3)多学科交叉与多门类技术整合是大飞机研制过程的重要特点。据估计,完成一架新型大飞机的研制需要攻克的关键技术在200项以上,涉及流体力学、固体力学、计算数学、热物理、化学、信息科学、环境科学等诸多学科。因此,大量各类型科技人才投入是发展大飞机产业的重要保障。例如,在B777计划中,波音公司集中了4000名工程技术人员,向14个国家的112万名专家征集过意见。

(4)技术创新是大飞机产业发展的不竭动力。大飞机的发展史就是相关航空工业企业的创新史。由于涉及学科和技术门类众多,加上产品本身对安全性、经济性、舒适性有极高的要求,大飞机的技术创新空间巨大。波音公司鼓励“鬼怪式”的创新思维,以“鼓励不寻常的想法”、“永不说那不行”等语录激励员工创新;空客则从其第一架飞机A300B开始,在性能、成本、通用性、安全性、环保性等方面进行持续的技术创新,从一个后发者逐步成为行业领先者,形成了与波音“二分天下”的局面。

(5)需求及客户关系攸关大飞机产业的生死存亡。大飞机产业投资回收期长,需要相当的销售量才能收回成本。据计算,一架空客A380的盈亏平衡产量为250架左右,一架B777的盈亏平衡产量在200-250架之间。这就意味着如果在早期不能获得足够的订单,相应的项目就会面临严重的亏损,甚至夭亡,航空工业史上不乏这样的案例。因此,各大航空工业公司都十分重视市场运作。空客公司以其灵活的营销手段著称;而波音公司早在2006年底前就累计收到了超过400架的B787订单,使之还未投产就已盈利。与此同时,航空公司作为客户是否乐于采购某个厂商所生产的飞机,也决定着该厂商未来的命运。前些年中国“运10”的结局即是佐证(参见后文论述)。

此外,资本运营能力、售后服务、定价策略、总裁能力等都在大飞机产业发展中发挥着重要作用,也是其产业创新系统建设需要重点考虑的要素。

四、中国大飞机产业创新系统

(1)中国发展大飞机的历史进程

中国发展大飞机经历过多次尝试。“运10”是我国飞机设计首次从十吨级向百吨级的冲刺,于1970年上马,是我国第一次参照美国适航条例FAR-25标准研制的大型飞机。“运10”飞行最远航程8600公里,最大时速930公里,最大起飞重量110吨,最高飞行升限超过11000米。最值得称道的是,该机还在被称为“空中禁区”、“死亡航线”的西藏连续7次试飞,均获得成功。然而,由于潜在用户根本缺位(当时的民航总局明确表示“不会购买‘运10’”),相关政府部门配合不顺畅,有些甚至明确反对发展“运10”,再加上“文革”干扰,“运10”最终于1985年下马。

1985年之后的20年间,中国先后与麦道和空客合作,开始在大飞机生产领域寻求国际合作。这两次合作都得到了政府有关部门的大力支持。1994年,上海飞机制造厂完成了计划中30架MD-82和5架MD-90的装配任务。2006年,空客A320总装线落户天津滨海新区,成为空中客车在法国、德国之外的第三条总装生产线。与这两家企业的国际合作使中国积累了大飞机制造的相关经验,但在这两次合作中,中方均未参与研发,“中国制造”的零部件比例也不到20%,大飞机研制能力提升有限。

ARJ21民用客机是中国第一次完全自主设计并制造的支线客机。虽然并不是“大飞机”,但其采用“异地设计、异地制造”的全新运作机制和管理模式。机体各部分分别在国内四家飞机制造厂生产。项目研制采取广泛国际合作的模式。采用了大量国际成熟先进技术和机载系统,发动机、航电、电源等系统全部通过竞标在全球范围内采购,其中有许多系统零部件、产品在中国生产制造。在整合国际国内资源,建立高效合作模式,积累相关知识与技术等方面,为之后大飞机的研制提供了宝贵经验。特别值得一提的是,ARJ21飞机在首飞前就获得了超过200架的订单,理想的需求情况自然有助于其进入批量化制造,进而早日实现盈利。

2008年11月,中国商飞正式启动了C919项目,计划于2014年底完成首飞,2016年取得适航证并交付用户。中国再一次踏上了自主研制大飞机的新的征程。

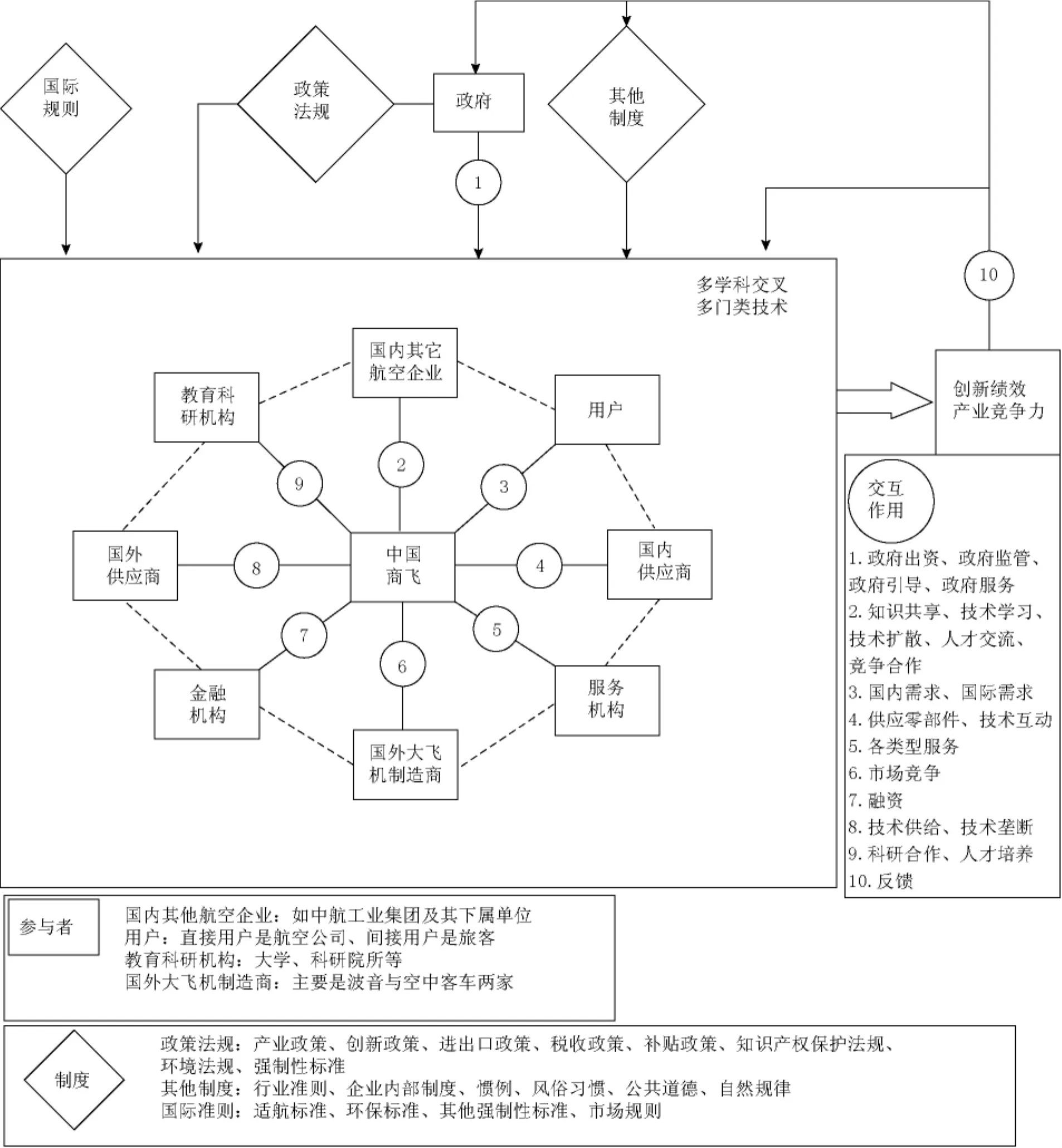

(2)一个适合中国的大飞机产业创新系统模型框架构想

如前所述,Malerba的产业创新系统理论应用于发展中国家时具有一定局限性,大飞机产业也有其自身的特点,而从中国发展大飞机产业的历史中也可以看出中国独特的国情,在研究我国大飞机产业发展、构建大飞机产业创新系统时必须充分考虑这些因素。

首先,应当突出政府在产业创新系统中的地位。Malerba虽认为政府是产业创新系统的重要参与者,但未突出其之地位。而国内外经验均表明,大飞机产业发展离不开政府的扶持和干预。在中国现阶段,政府更应在大飞机产业发展过程中发挥重要作用。目前我国政府对于大飞机产业发展所起的作用,一是下决心发展大飞机,改变了国内此前在发展大飞机上犹豫徘徊的局面;二是为大飞机目前的研制与未来的制造投入巨额资金。例如,研制和发展大飞机是《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》确定的重大科技专项,其之论证、立项与组织实施都是在各级政府和有关部门的支持和推动下进行的。在新成立的中国商飞公司中,国务院国资委和上海市政府投资成立的国盛集团共占股份约60%。

其次,应注意区分国外企业与本土资本企业,强调自主创新。Malerba的产业创新系统理论诞生于欧洲,一般不区分本土资本企业与国外企业。然而,中国现阶段发展大飞机产业,必须区别对待这两类企业。一方面,国外公司是我们重要的技术来源,在C919项目已确定的系统供应商中,就包括诸如德国利勃海尔、美国霍尼韦尔、美国柯林斯等国际著名企业;另一方面,本土资本企业应成为大飞机产业创新系统的核心,中国大飞机产业的发展最终还是依赖本土企业创新和制造能力的提升。Malerba的产业创新系统理论重视各种类型的创新活动。在中国发展大飞机产业过程中,自然应突出强调自主创新,要通过自主创新来突破关键技术,形成并持续提升国际竞争能力。

第三,要充分认识到产业网络体系的复杂性。网络是产业创新系统的基本构成要素之一,构建大飞机的产业创新系统也要充分认识到其之网络复杂性。首先是涉及单位众多。据估计,直接或间接参与C919项目的企业及其他组织至少在千家以上;其次是涉及单位的类型广泛,包括国有企业、民营企业、外资企业、金融机构、大学与科研机构、政府部门等。此外,各单位之间的交互作用复杂,例如中航工业集团既是中国商飞的股东之一,又与其存在人才交流与科研合作关系,将来还可能在某些领域展开竞争。基于大飞机产业创新系统的网络复杂性,我们即需要关注系统治理结构的构建。

第四,高度重视国内市场需求,同时应在利我的前提下适应国际市场规则。随着中国人流和物流的日益增加,航空运输的国内市场需求巨大,未来20年国内对C919级别的飞机的需求量在2000架以上,这将成为中国大飞机产业发展提供巨大的市场空间。基此,中国大飞机产业发展应首先立足于国内市场,为国内航空公司提供满意的机种和产品。与之同时,要在利我的前提下适应国际大飞机市场相关规则。制度被Malerba视为产业创新系统的基本要素之一。建立和完善相关制度有助于提高系统的运行效率,对创新绩效和产业竞争力产生正面影响。我国作为全球大飞机市场中的“后发者”,对业已形成的双寡头格局下的市场既成规则只能被动接受,暂时无力对其产生影响,如适航标准、环保标准等。但即便如此,我们也需要通过积极的研制努力、商业努力和外交努力,在适应既有规则的基础上创造利我的国际规则环境。

综合以上因素,可以构建中国大飞机产业创新系统模型框架如图1所示。

图1 中国大飞机产业创新系统模型框架

需要说明的是,除了中国商飞公司外,其他各类与大飞机相关的参与者之间也存在着各种类型的交互作用,为使框架图简洁清晰,这里仅以最外一圈的虚线来表示。

(3)政策建议

图1勾勒了我国大飞机产业创新系统的模型框架,实际创新系统的构建与运行还有赖于大飞机相关各方的积极努力,有赖于政府相关政策的建立与完善。

第一,要有效发挥政府的主导作用。在大飞机研制过程中,既要充分发挥市场机制在资源配置方面的基础性作用,更要利用中国集中力量办大事的体制优势,确保大飞机研制的资源投入和跨部门、跨企业的协调。与之同时,要加快建立并完善一整套有利于大飞机产业发展的市场规则和机制,以确保大飞机研制和生产市场竞争秩序的规范。例如,政府可以对大飞机产业进行财政补贴和税收优惠支持,让渡一部分财政和税收收入给相关纳税单位,从而起到激励作用。

第二,在重视引进国外先进技术的同时,要加强自主创新,将引进消化再创新、集成创新、原始创新三种创新途径合理地结合起来,逐步提高大飞机的技术自给率和产品的国产化率。同时,要充分借鉴、移植我国航空航天产业成功的研发经验,科学地整合各类研发力量,加快大飞机的研制进程,以迅速形成我国大飞机产业的国际影响力。例如,可以由政府组织,借助相关企业的支持,依托大学与科研院所成立航空研发基地,提升我国大飞机的研发水平。

第三,要充分发挥市场机制配置资源的基础性作用,积极吸引并鼓励民营资本和企业参与到大飞机的研制和制造之中。在集聚民营资本的同时,集成民营企业可用于大飞机研制、生产的技术,以提高大飞机研制和制造的产业效率,进而迅速形成我国大飞机产业的国际竞争力。例如,可以适当开放一些大飞机系统领域,建立民营企业准入、验收和退出机制,充分调动各种有利资源发展大飞机产业。

第四,要充分研究、重视国际市场竞争格局、市场规则,理性面对我国发展大飞机可能面对的外来压力,包括两大巨头对于我国发展大飞机或明或暗的抑制力量和行为以及两大巨头有可能采取的竞争行动。要通过积极有效的努力,为我国大飞机进入国际市场创造有利的国际条件,同时,要就我国大飞机进入国际市场提早做出战略布局。例如,政府可充分利用WTO框架下所充许的绿灯补贴机制对大飞机产业进行补贴,通过外交博弈等手段为我国大飞机产业的发展争取更广阔的国际空间。

五、结论与展望

本文结合中国特点对产业创新系统理论进行了适当的修正,建立了符合我国国情和产业实际情况的大飞机产业创新系统理论模型框架,该框架有助于认识并构建我国大飞机产业发展过程中遇到的问题。当然,我国大飞机项目刚刚起步,尚未完成总体设计,整个产业创新系统也还未完全成形,本文提出的理论模型还需要在实践中检验和调整。随着我国大飞机产业创新系统的逐渐建立和完善,今后可以在制度设计、系统优化、技术集成及整合体制与机制、产业创新系统对产业竞争力的影响机制等方面继续开展相关研究。

[1]温家宝.让中国的大飞机翱翔蓝天[J].航空工业经济研究,2008,(4):7 -10.

[2]Malerba F.Sectoral Systems of Innovation and Production[J].Research Policy,2002,31(2):247 -264.

[3]郑晓博,雷家骕.我国发展大飞机的产业组织问题研究[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版),2009,24(S1):33-42.

[4]田秋丽,刘战合.中国大飞机的自主创新和国际合作初探[J].长沙航空职业技术学院学报,2009,9(1):44-47.

[5]张吉昌,姜春海.中国大飞机产业组织策略分析[J].中国工业经济,2008,(1):59 -67.

[6]钱思佳.我国大飞机产业发展战略研究[D].上海:上海交通大学,2008.47-53.

[7]Malerba F and Mani S.Sectoral Systems of Innovaton and Production in Developing Countries[M].UK:Edward Elgar Publishing Limited,2009.6 -11.

[8]Malerba F.Sectoral Systems of Innovation:Concepts,Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe[M].UK:Cambridge University Press,2004.3 -10.

[9]Mehrizi and Pakneiat.Comparative Analysis of Sectoral Innovation System and Diamond Model[J].Journal of Technology Management and Innovation,2008,3(3):78 -90.

The Analysis of the Development of Chinese Large Passenger Aircraft Industry Based on Sectoral System of Innovation Theory

PENG Bo,LEI Jia-su

(School of Economics and Management,Tsinghua University,Beijing100084,China)

The development of large passenger aircraft is an important strategic action of constructing an innovative country,improving our capacity of independent innovation and enhancing the national core competitiveness.The large passenger aircraft industry is characterized by its long industrial chain,various actors involved,wide radiation,strong correlation effects and complex interrelation network.An elaborated analysis of all elements and interrelations which composes the sectoral system of innovation is needed,when developing the large passenger aircraft industry.Sectoral system of innovation has been a growing new theory of research on industrial innovation,organization and performance,which has been widely used in several kinds of industries across many countries.This paper bases on the basic theory of the sectoral system of innovation,as well as the foreign experience of the large passenger aircraft industry,summarizes the main features of sectoral system of innovation of this industry,proposes a framework of sectoral system of innovation and some policy suggestions,which fit in the situation of China.

large passenger aircraft;industry development;sectoral system of innovation

F407.5

A

1002-9753(2011)08-0041-07

2011-02-14

2011-06-30

国家科技支撑项目(2008BAB38B01)。

彭勃(1984-),男,河北石家庄人,清华大学经管学院博士生,研究方向:产业创新系统、产业竞争力、产业安全。

(本文责编:润 泽)