“电机学”课程体系的优化

谢宝昌,刘长红,王君艳,冯 琳,侯国平

(上海交通大学 电子信息与电气工程学院,上海 200240)

“电机学”是电气工程的重要专业基础课程之一。发电机、变压器和电动机是电力工业发配电和用电的主角。“电机学”教学既要综合多学科知识,又要为后续专业课程教学打基础,其地位非常重要。如何在压缩教学时数的前提下,提高教学质量,是当前必须面对和要解决的基本教学改革问题。

1 教学要求与目标

“电机学”教学以各类传统电机(变压器、直流电机、异步电机和同步电机)的稳态运行原理为主线,结合工程技术问题(起动、调速、制动与并网)的准稳态分析,拓展暂态行为研讨,通过课堂教学、课外参观、结合实物和虚拟实验、习题练习和考试等环节完成整个教学过程。在实施过程中,提炼与拓展教学内就需要对各类传统电机做深入研究。

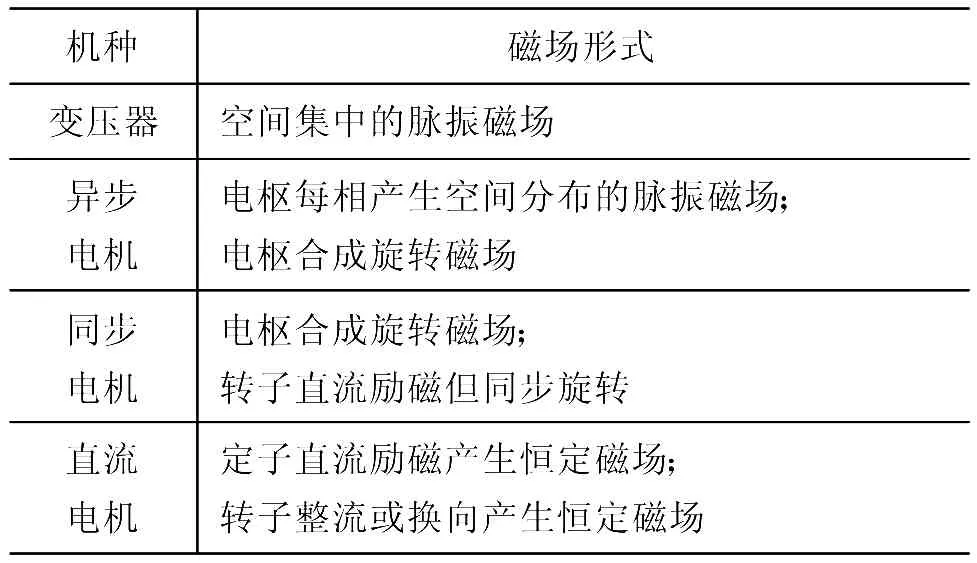

电机内部的电磁场是学习电机的本质。掌握磁场的产生机理、空间与时间四维运动规律、定转子磁场的相对位置与电磁转矩的大小和方向关系是学生把握电机内部物理本质的的重点。传统电机稳态运行内部磁场如表1所示,旋转电机稳态运行定转子磁场空间总是保持相对静止的。而通过磁场理解电磁过程并获得描述物理本质的基本方程、等效电路与相量图等则是学生分析与求解工程问题的有效工具和手段。

与变压器不同,三相交流电机每相绕组产生的脉振磁场是空间分布的,它可以分解为两个幅值和转速相同而转向相反的旋转磁场(双旋转磁场理论),这是分析单相和三相异步电机的基础。同步和直流电机的励磁与电枢磁场是相互独立的,前者空间同步旋转而后者是静止的。旋转电机中,沿着转子旋转方向看相对静止的定转子磁场,若定子磁场超前转子磁场,则电磁转矩起驱动作用(电动机状态),滞后则起制动作用(发电机或制动状态),同向或反向则电磁转矩为零(空载或调相机),由此可以确定电机的运行状态。

表1 传统电机稳态运行内部磁场

电机内部电磁变化是一个反馈过程,最终达到动态平衡。动态平衡包含四个方面:绕组中的电势平衡,磁势平衡,电机与外部交换能量或功率的平衡,以及运动部件的力或转矩平衡。

2 “电机学”教学内容体系

传统“电机学”教学内容体系包括基本电磁定律,磁路,交流电机的绕组、磁势和电势等共性问题,而变压器、异步电机、同步电机和直流电机四大机种的个性问题[1-5]。可以发现四大机种的主要教学内容中存在两大变化:一是绕组的个数与连接方式不同,二是电机的运行状态变化。

现代电机技术的发展,极大地丰富了电机的种类和功能,出现了永磁同步电机、混合励磁同步电机、轴向磁场电机、横截磁场电机、爪极电机、开关磁阻电机、双馈异步发电机、超导电机、形状记忆合金电机、纳米电机、超声波电机、磁流体发电机、磁悬浮电机、直线电机、平面电机、球形电机、无刷直流电机、变频电机等。所有这些形形式式的名称主要是强调各自不同的特点,如励磁方式、绕组和功能材料特性、运动状态、电力电子控制器类型等。有的已经超越了传统电机的概念,如超声波电机是利用超声波电信号激发压电陶瓷振动模态来驱动转子运动,在微纳米精细尺度运动控制方面具有优势。

3 教学内容体系的优化

针对种类繁多的传统电机和现代新颖电机,学时数大幅压缩而内容不断丰富是“电机学”教学必须面对的问题,如何解决这一矛盾必须提出一些切实可行的优化思路。

1)课堂教学内容

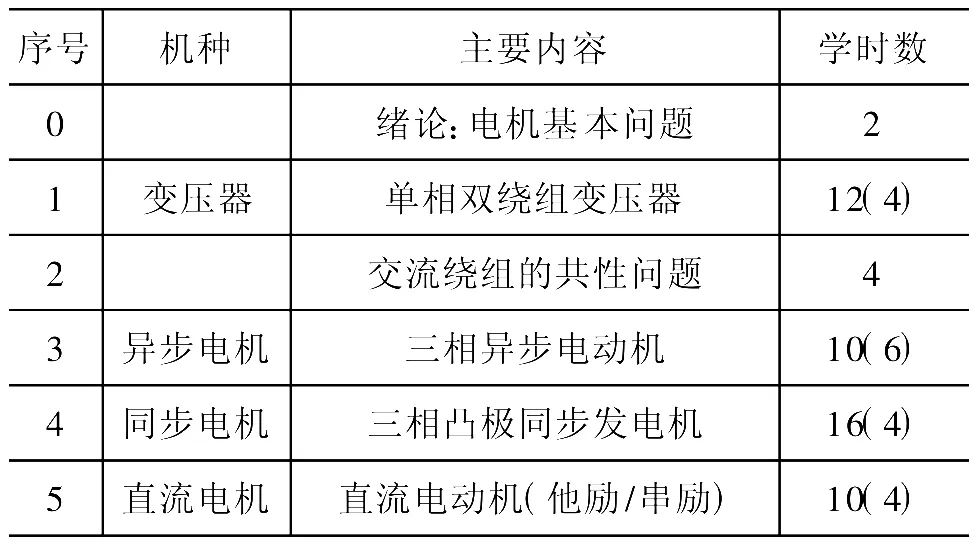

课堂教学重点是电机的基本结构、基本概念、运行特性的稳态或准稳态分析方法,以及获得解决实际问题的数学工具和手段,如基本方程(电压,磁势,功率,转矩)、等效电路与相量图等。我们根据学生认知规律,电机工作原理由简单交流到复杂交流系统,由复杂交直流回归到简单交直流系统,或者根据磁场形式从脉振磁场到交流耦合旋转磁场,再到交直流独立旋转磁场,最后到交直流恒定磁场,给出了表2所示的优化教学内容。

表2 优化后的课堂教学内容

我们以三相异步电机为例,说明如何进行教学内容的优化。首先通过阐述异步电机内部磁场的空间分布和旋转特性,说明异步电机的运动规律。再阐述合成磁场与定转子每相绕组匝链的磁通仍然是交变或脉振的,由此与变压器原理相类比获得电磁变化过程的基本方程和折算规律。两者的主要区别在于异步电机转子运动时其感应电势和电流的频率是转差频率,因此需要进行频率折算,即以时间和空间同步旋转的坐标系观测各物理量。然后,根据等效电路或相量图获得各种平衡关系、稳态与准稳态运行特性。最后通过绕线式异步电机转子外接电阻运行方式,拓展到外接转差频率交流电源的交流励磁工作方式,获得更一般规律的双馈电机特性。

2)实验环节

实验环节可以在电机系统与运动控制综合平台上实施。该公共基础平台融合现代科技成果,能完成各种传统电机及其机组的验证性实验(包括电机参数测定、特性测试等)和创新设计实验(学生自主研究型实验),并留有智能化控制等高级拓展功能。

3)课外拓展

课外拓展能对课堂教学内容的延伸与补充,如课外答疑,课外习题,动态模型的计算机仿真或虚拟实验,新颖电机原理的专题研究等。课外拓展通过网络建立师生交互活动。专题研究以小组形式展开,小组成员通过网络查找有关新颖电机的资料,通过网上讨论学习,最终形成专题理论研究报告。

4 教学内容体系优化原则

1)教学内容的层次性

教学内容的层次性根据认识规律分为两个方面:一是课堂教学内容的层次性,电机内部磁场遵循由简单到复杂再回归简单的规律,而电机的结构由最简单到最复杂的演变规律;二是整体教学内容体系的层次性,课堂教学以学生对电机稳态和准稳态分析能力培养为主体,实验内容注重学生对操作技能、验证方法和探究问题的能力建设,课外拓展则是学生对更高层次的电机动态建模、虚拟实验和新颖电机原理探究的创新实践。

2)教学内容的兼容性

教学内容的兼容性主要指本质上相同的概念的一致性。比如等效绕组与折算,归一化与标幺值等。

3)教学内容的关联性和差异性

电机中的共性问题是基础,需要在不同机种的教学过程中反复强调,加深印象。比如,电磁平衡关系,交流与直流电动机的起动、调速和制动方法。

不同种类电机的个性问题是由产生磁场的方式不同引起的。同类电机的差别主要是由结构差异性引起的。强调差异性是为了突出不同电机的特性。

4)教学方法的新颖性

教学内容要面向工程应用,必须采用突出物理本质的新颖工程化教学理念。

5 结语

本文针对电气工程与自动化专业“电机学”教学时数大幅压缩现状,讨论了课程教学内容体系优化的若干问题。我们抓住电机内部磁场的物理本质,将课堂教学、实验环节和课外拓展三部分形成完整的“电机学”教学内容优化体系,在实施过程中注重把握教学内容的层次性,兼容性,关联性,差异性和教学方法的新颖性原则,优化教学资源配置,以学生能力建设、知识探究和人格养成为目标,切实提高“电机学”的教学质量。

[1] 许实章.电机学(上、下册)[M].北京:机械工业出版社,1982

[2] 汤蕴缪,史乃.电机学[M].北京:机械工业出版社,2005

[3] 胡虔生,胡敏强.电机学[M].北京:中国电力出版社,2005

[4] 孙旭东,王善铭.电机学[M].北京:清华大学出版社,2006

[5] 周顺荣.电机学[M].北京:科学出版社,2005