天坪岭隧道爆破振动对既有隧道衬砌受力影响监测分析

代 勇,周建春

(华南理工大学土木与交通学院,广州 510640)

1 引言

隧道爆破施工时,炸药释放的能量以地震波的形式从震源向四周传播,经过介质达到地表,引起地表松动和周边建筑物损伤,振动强度随着爆距(爆破面到监测点距离)的增加不断减弱。在爆区的一定范围内,当振动达到一定的强度时,会引起相邻建筑物不同程度的破坏。一些隧道施工过程中爆破会对周围环境的安全产生影响,会引起相邻隧道衬砌受力发生改变,甚至产生安全问题。目前,国内有关爆破振动的研究主要集中在爆破速度对既有隧道的影响,而对爆破频率与结构物的响应引起衬砌受力的危害研究较少。通过工程实例探讨爆破振动对临近隧道衬砌受力的影响。

2 工程概况

2.1 工程概况

天坪岭隧道是广清(广州至清远)高速公路位于清远龙塘镇附近的1座改扩建隧道工程。老天坪岭隧道左、右洞均位于直线段,左线隧道长1 525.75 m,左线隧道里程为LK45+638.330~LK47+164.080;右线隧道长1 548.75 m,右线隧道里程为RK45+618.396-RK47+167.146,为双洞4车道隧道,采用分离式布设。新建天坪岭左线隧道长l557 m,隧道里程为LK45+643~LK47+200,新建天坪岭右线隧道长1537 m,隧道里程为RK45+653~RK47+190,改扩建方式为在原老隧道两侧各新建l座隧道,新建天坪岭左线隧道距相邻老天坪岭左线隧道中心线间距约41.8~50.7 m,新建天坪岭右线隧道距相邻老天坪岭右线隧道中心线间距约64.5~108.8 m。新隧道与既有隧道位置关系见图1。

图1 新隧道与既有隧道位置关系示意(单位:m)

2.2 地质概况

隧道穿越丘陵地段山体完整,丘陵脊线明显,地层岩性主要为燕山期花岗岩及风化层,覆盖层主要为第四系坡残积土,厚度较薄。隧址区地下水主要为基岩裂隙水,含水层为中~微风化层,腐蚀性较小。围岩大致分级如表1所示。

表1 天坪岭隧道围岩分级

3 爆破振动监测方案

3.1 监测内容

根据我国《爆破安全规程》(GB6722—2003)的规定,我国交通隧道振动限值为10~20 cm/s,为了保证旧隧道二衬结构的安全性,爆破振动施工时,须对旧天坪岭隧道衬砌爆破振动速度、二衬表面应变、隧道变形进行测试分析并确认爆破施工的安全性。

测试项目有:旧隧道衬砌表面应变、旧隧道二衬表面振动速度监测,各两个测试断面。爆破施工炸药选用φ32 mm岩石膨化硝铵乳化炸药,起爆采用延时毫秒电雷管,引爆电源采用FB-300型起爆器,施工方法为全断面爆破。爆破施工参数如表2所示。

表2 爆破施工参数

3.2 旧隧道衬砌应变监测

在旧天坪岭隧道左线清远端,与爆破区域对应的纵向1倍和2倍洞径长度范围内,爆破四周环境布置如图2所示。在旧隧道衬砌离洞门较近处布置2个监测断面,每个断面共6个测点,监测仪器采用金坛海岩仪器厂生产的振弦式混凝土表面应变计,横断面布置如图3所示。

图2 新天坪岭隧道爆破区四周环境布置(单位:m)

图3 旧隧道二衬表面应力测点布置

3.3 旧隧道衬砌振动速度监测

目的是了解施工过程中新建隧道爆破施工对于旧隧道二衬的影响,制定或验证合理的施工顺序和爆破装药量。在新建隧道左线清远端松动爆破施工时,在旧天坪隧道洞内设置2个爆破振动测试断面,根据监测结果指导施工。

监测断面纵向布置:在距离旧天坪岭隧道左线清远出口端1倍和2倍洞径处(与二衬混凝土表面应变监测断面相同桩号),分别设置2个爆破振动监测断面。每个监测断面处,左右侧各设置1个三分量高精度磁电式速度传感器,共计1个垂直方向、1个水平横向(按照隧道纵向对称轴线建立坐标系),总计4个测点(图4),采用东华测试DH5922动态信号采集仪和笔记本电脑连接,与爆破同步采集爆破速度时程数据。

3.4 旧隧道衬砌变形监测

旧隧道衬砌变形监测内容为单位时间拱顶下沉和周边收敛量判断支护效果。爆破监测区域旧隧道二衬断面变形(拱顶下沉和周边位移)断面测线布置如图5所示,共布设2个监测断面,每个监测断面布设拱顶下沉、周边位移观测点。

图4 旧隧道二衬表面爆破振动速度传感器布置

图5 拱顶下沉和周边位移测线布置

4 现场测试结果及分析

4.1 爆破施工时既有天坪岭隧道二衬表面应变测试分析

共进行3次爆破振动测试,应变测试包括2个断面,分别为洞口段1倍、2倍洞径处(见图2),每个断面布置6个振弦式传感器(图3),2倍洞径断面布置同1倍洞径。爆破前后应变测试结果见表3~表5。

表3 第1次爆破施工时天坪岭隧道二衬表面应变测试结果

由以上新天坪岭隧道地表松动爆破施工时既有隧道二衬表面应变监测结果可知。

(1)爆破施工时既有隧道二衬表面应变监测结果表明,所有监测断面各监测点混凝土表面压应变最大值为20.69 με,位于第2次爆破振动监测左侧墙脚处,远小于C20混凝土设计开裂限值1 400 με。

(2)由以上监测结果可见,爆破施工时既有隧道二衬左、右侧混凝土表面应变呈不对称分布状态;第1次爆破施工过后二衬较长时间仍有微小残余应变没有恢复,原因是第1次爆破装药量略大。第2次、第3次爆破施工时装药量略有减小,相应的二衬表面混凝土应变很小,可认为无残余应变发生。

表4 第2次爆破施工时天坪岭隧道二衬表面应变测试结果

表5 第3次爆破施工时天坪岭隧道二衬表面应变测试结果

4.2 爆破施工时既有天坪岭隧道二衬表面振动速度测试分析

新天坪岭隧道地表松动爆破施工对旧隧道振动速度监测结果如图6~图8所示,共进行3次爆破数据采集分析,限于篇幅,只列出第一次爆破振动速度测试图,后续2次结果相似,3次测试振动速度最大值为0.84 cm/s,振动衰减很快,说明旧隧道刚度较大。

由以上爆破振动监测结果可知,所有监测断面各向爆破振动速度远小于设计要求限值10 cm/s,振动衰减较快,说明结构刚度足够,对旧隧道衬砌影响不大,因此以此药量爆破结构偏于安全。

图6 旧天坪岭隧道第1次爆破衬砌左侧水平方向振动速度(单位:m/s)

图7 旧天坪岭隧道第1次爆破衬砌左侧竖向振动速度(单位:m/s)

图8 旧天坪岭隧道第1次爆破衬砌左侧横向振动速度(单位:m/s)

4.3 爆破施工前后既有天坪岭隧道二衬变形监测分析

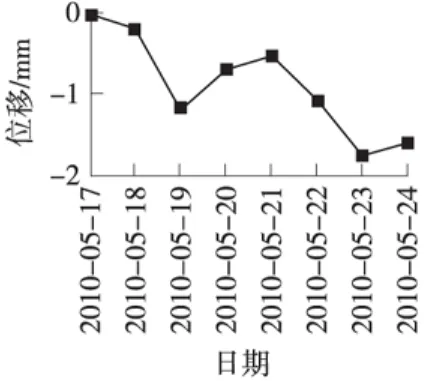

在每次爆破施工前后,采用激光断面仪监测了上述1倍洞径处(断面1)、2倍洞径处(断面2)的断面拱顶下沉和周边位移。实际监测结果表明,爆破施工前后2个监测断面未发生显著变形,如图9~图12所示,变形呈起伏状态,说明爆破前后结构会有轻微影响,但很快恢复原状。

图9 断面1拱顶下沉时程曲线

图10 断面1水平位移时程曲线

图11 断面2拱顶下沉时程曲线

图12 断面2水平位移时程曲线

5 结论

综上所述,新天坪岭隧道爆破施工时既有隧道二衬表面应变、爆破振动速度和断面变形监测分析结果如下:

(1)爆破施工时既有隧道二衬表面应变监测结果表明,所有监测断面各监测点混凝土表面压应变最大值为20.69 με,位于第2次爆破振动监测左侧墙脚处,远小于C20混凝土设计规范开裂限值1 400 με。

(2)由爆破振动速度监测结果可知,所有监测断面各向爆破振动速度远小于设计要求限值10 cm/s,以此标准来控制爆破施工对今后类似工程提供有益帮助。

(3)实际监测结果表明,在每次爆破施工前后,1倍洞径处、2倍洞径处的断面拱顶下沉和周边位移很小,爆破施工前后2个监测断面未发生显著变形,说明爆破施工满足设计要求,可供类似工程参考。

总之,测试通过以上3种方法联合使用,能达到更好的指导工程施工,确保爆破安全,为今后类似爆破提供监测参考。

[1]GB6722—2003 爆破安全规程[S].

[2]阳生权,周 健,刘宝琛.爆破震动作用下公路隧道动力特性分析[J].岩石力学与工程学报,2005,24(supp2):5803-5807.Yang Shengquan, Zhou Jian, Liu Baochen.Blasting vibration analysis of concrete lining tunnel[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2005,24(supp2):5803-5807.

[3]毕继红,钟建辉.邻近隧道爆破震动对既有隧道影响的研究[J].工程爆破.2004,10(4):69-73.Bi Jihong,Zhong Jianhui.Study on influence of blasting vibration from excavation of a new tunnel on existed tunnel[J].Engineering Blasting,2004,10(4):69-73.

[4]姚 勇,何 川,周俐俐,等.爆破震动对相邻隧道的影响性分析及控爆措施[J].解放军理工大学学报(自然科学版),2007,8(6):702-708.Yao Yong,He Chuan,Zhou Lili.Effect a nalysis and controlled measures research about blasing vibration to neighboring tunnel[J].Journal of PLA University of Science and Technology(science),2007,8(6):702-708.

[5]谭忠盛,杨小林,王梦恕.复线隧道施工爆破对既有隧道的影响分析[J].岩石力学与工程学报,2003,2(22):281-285.Tan Zhongsheng,Yang Xiaolin,Wang Mengshu.Effect of blast in double line tunnel on existing tunnel[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2003,2(22):281-285.

[6]姚 勇,何 川,晏启祥,等.董家山隧道小净距段爆破控制的数值模拟[J].岩土力学,2004(25):501-506.Yao Yong,He Chuan,Yan Qixiang,et al.Numerical Simulation of Blasting Control for Small Clear Distance Zone of Dongjiashan Tunnel[J].Rock and Soil Mechanics,2004(25):501-506.

[7]雷明峰,张运良,彭立敏.城市小间距交通隧道爆破安全监测及结果分析[J].现代隧道技术,2007,44(1):61-64.Lei Mingfeng,Zhang Yunliang,Peng Limin.Blasting Monitoring and Analyses for Urban Traffic Tunnels with Small Spacing[J].Modern Tunnelling Technology,2007,44(1):61-64.