北岛与《今天》

《中国新诗五十年》

林贤治著

漓江出版社 2011.11

定价:35.00元

“外省是外省,巴黎是巴黎。”

以黄翔为首的贵州诗群率先在首都呐喊,引发了文学刊物《今天》的诞生。随之,朦胧隐晦的“今天”派作品为诗坛所瞩目,凸显了北京的地位。

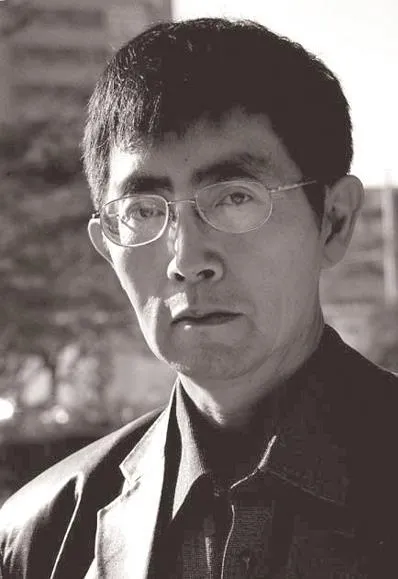

北岛:“叛军”首领

在“今天”派诗人中,北岛算得上一个“叛军”首领。他的诗,展现了一代人从怀疑、决裂到抗争的心路历程。著名的《回答》(1976)表明,他是时代苦难的见证者和承担者,同时也是现实世界的挑战者,他决心要做所有死难者和幸存者的代言人。在诗中,他大声呼喊道:

告诉你吧,世界,

我—不—相—信!

北岛写过两首诗,献给同时代人,因《出身论》一文而被杀害的遇罗克。其中一首名为《结局或开始》:“必须承认/在死亡白色的寒光中/我,战栗了… … … …/我,站在这里/代替另一个被杀害的人/没有别的选择/在我倒下的地方/将会有另一个人站起/我的肩上是风/风上是闪烁的星群”。

在遇罗克面前,诗人作出真诚的忏悔,承认了内心的懦怯;是英雄的感召,使他作为替补者站到了一个空缺的战斗的位置,捍卫人的权利、价值和尊严。在这里,挑战刽子手是一种英雄主义,战胜自己何尝不是一种英雄主义;但是,诗人说,所有貌似英雄的行动,不过出于一个普普通通的愿望,只为“做一个人”而已。这是一种新型的英雄观。既为了大众,又忠于自己,既富于牺牲勇气,又渴望平凡地活着,而这,便是“没有英雄的年代”里的英雄。

芒克:极具爆发力的自然诗人

芒克与北岛同为《今天》的发起人。多多称为自然诗人,在白洋淀插队七年之久的经历,使他的生命得以同大地连为一体,写出了一批散发着清新气息的诗篇,如组诗《十月的献诗》。其中写庄稼:“秋天悄悄地来到我的脸上/我成熟了”;写劳动:“我将和所有的马车一道/把太阳拉进麦田”;写土地:“我全部的情感,都被太阳晒过”,都很亲切自然。还有《路上的月亮》:“月亮陪着我走回家。/我想把她带到将来的日子里去。/一路静悄悄……”;《秋天》:“秋天,你这充满着情欲的日子。/你的眼睛为什么照耀着我?”这里有着情欲、青春的诱惑,颇类叶赛宁,在当时也是极其罕见的。

与北岛比较起来,芒克的诗多出了一种自然性、日常性,一种朴素亲切的成份。芒克犹如一个短跑运动员,极具“爆发力”。一般说来,他不作长诗,诗句也短促、强劲,能够把即时的情感力量全部调动起来。比喻充满野性,出没无常,带有象征主义的味道,如把日子比作受过侮辱和折磨的人,虚弱而怯懦;太阳长着有力的爪子,黄昏像一张被剥下来的风干的兽皮;风像街头迷路的孩子;时间像个屠夫,暗地里不停地磨刀子,等等。

舒婷:现代与传统的共同体

在《今天》众多在京的作者中,舒婷作为一个外省的女诗人,显得十分突出。她的诗,题材多属爱情与友谊之作,其中吸纳了古典诗词的典雅蕴藉,却能保留口语的新鲜亲切;善于使用美丽的意象,且乐于作直接的描写,真实、细腻地表现了一个敢于追求,勇于承当而又不无矜持与顾惜的女知青的内心世界。

《赠》是同情的,柔弱的:“如果你是火/我愿是炭/想这样安慰你/然而我不敢”;又如《枫叶》:“我可以否认这片枫叶/否认它,如拒绝一种亲密/但从此以后,每逢风起/我总不由自主回过头/聆听你枝头上独立无依的颤栗”。后来写的《神女峰》,结尾有这样的句子:“与其在悬崖上展览千年/不如在爱人肩头痛哭一晚”。女诗人歌唱而且热爱着的是俗世中的爱情,哪怕风雨兼程,哪怕悲欣交集,都是心灵所能真切感受的。在她的许多诗作中,爱情都是以双方平等并置紧密依存的和弦的形式呈现,如《致橡树》:“我必须是你近旁的一株木棉,/作为树的形象和你站在一起”;又如《双桅船》:“是一场风暴,一盏灯/把我们联系在一起/是另一场风暴,另一盏灯/使我们再分东西/哪怕天涯海角/岂在朝朝夕夕/你在我的航程上/我在你的视线里。”但是,在年轻的女诗人眼中,爱情的道路决非径情直达,相反必须经受痛苦的考验,正如《四月的黄昏》所写的:“也许有一个约会/至今尚末如期/也许有一次热恋/永不能相许”,这是一种悲剧情感:苦难的阴影永远与爱情相随。

对于舒婷,从忠实于自由天性的方面看,算得是现代女性;但从恪守现存秩序的方面看,则与传统女性无异。以这样的一体两面所弹奏出的自然而克制,热切而幽怨的曲调,引起共鸣或争议都是很正常的事。论题材内容,舒婷根本算不上开拓者;若论艺术成就,许多台湾女诗人都不在舒婷之下,然而,舒婷的创造正在于恢复。由于语境的贫困,她成了七十年代中国新诗的革命者。

北岛

顾城:一个悲哀的孩子

顾城是《今天》中年龄最小的诗人。由于“右派”诗人公刘的推荐,大家都记住了这个名字,连同他的著名的短诗《一代人》:

黑夜给了我黑色的眼睛

我却用它寻找光明

世上的诗人有两类:一类是后天的,靠的是知识修养;一类是先天的,靠的是生命气质,敏感,想象力,不是头脑而是心灵。顾城是后一种。他是天生的诗人,想象十分奇特,诗性的获得可以说直接来自天性,来自童真。像以下的诗句:“太阳带着他的宝物在晴空中行走/穿着漂亮的衣服,在脚下盘旋”;“穷有个凉凉的鼻尖”;“我从单眼皮的小窗里向外看着/窗纸有点困倦”;“阳光像木桨样倾斜”;“水厚起嘴唇/挨着岸,一下下亲着”,这些比喻和拟人的手法,明显地带有童话色彩;其实,他的许多诗篇,都不像其他诗人那样刻意追求深度,而是满足于率真的、任意的涂写,且多采用短句,韵律方面倾向于歌谣。为此,人们习惯地把顾城称作“童话诗人”。

顾城坦诚道,他是“一个任性的孩子”,唯是寻找爱、自由和梦想。他在一次笔谈中曾对“自我”作如下阐释:“他相信自己的伤疤,相信自己的大脑和神经,相信自己应作自己的主人走来走去。”正如他憎恶规定成型的城市而神往于牧场那样,他不能忍受任何形式的束缚、禁锢和压迫,一次又一次地描述天国,他的精神乐园。其实,《来临》、《门前》、《净土》、《河口》等诗,都可以读作顾城的政治乌托邦。所有关于自由的话题都必然通往政治,而诗人的政治,又都无一例外地带有乌托邦性质。顾城同样深知,他是“一个悲哀的孩子”,“始终没有长大”,所有的努力,都只是“徒劳地要把泡影带回现实的陆地”而已。

一次次的做梦,一次次的幻灭,这就是作为诗人的顾城的全部。他曾经自白说:“我一直在走各种极端,一直在裁判自己。在我生命里总有锋利的剑,有变幻的长披风,有黑鸽子和圣女崇拜。”但是,在他的诗里,我们看到的是纯真、和平、爱与美,只是神秘和不祥,却很少看到反抗的力量,梦中的挣扎,那“锋利的剑”的光芒。说到底,他是一个童话诗人,缺乏明确的政治意识;其实,他一直在自由与不自由之间焦躁不安地徘徊,有理由比许多仅凭观念写作的优渥的政治诗人写的更出色。他的许多诗,都大可以读作隐喻的诗篇、寓言式诗篇、乌托邦或反面乌托邦诗篇。可惜的是,在他那里,自由感往往止于童话的迷幻,发散、消融于孩子气般的冲动之中。

《今天》存在的时间非常短暂,但是,它在新诗发展史上作出了重要的贡献。集结在《今天》周围的是一群优秀的青年诗人,他们通过个性化的写作,共同创造了一种语言去表述我们的历史、经验和隐秘的内心事实,在过去的三十年间,诗坛是找不到这样一种语言的。“今天”派诗歌大体上无韵,无标点,呈碎片化倾向;而意象及意象群的使用,隐喻象征等修辞格的运用,在另一个维度里体现特殊时代诗歌政治化的特点。在经历了一个强制推行一种风格而禁止其他风格的颂歌时代之后,这些诗歌,对文学青年无疑是具有冲击力的。

结果,《今天》停刊之后,内部分化了。权力进入文学。体制开始变得松弛,却依然富有吸纳力,接受络绎而至的各式各样的人物。《今天》有实力的成员,只有个别人物继续留在屋子里,让寂寞陪伴自由的诗歌和昔日的光荣。《今天》的结局颇有点悲壮的意味,即如拜伦在《登雅典卫城》中所形容的那样:“除了还会升起的太阳,这里的一切都已经沉没。”在这里,《今天》只是一个象征性的存在。所以,诗人多多才有了相似的说法:“我所经历的一个时代的精英已被埋入历史,倒是一些孱弱者在今日飞上天空。”