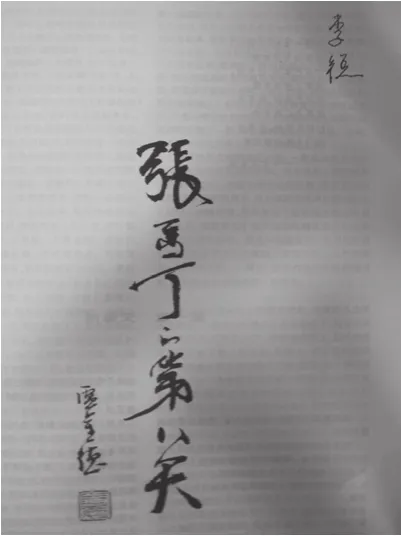

張馬丁的第八天(节选)

/[山西]李 锐

作 者: 李锐,学者、作家,主要作品有短篇小说集《厚土》、长篇小说《无风之树》《万里无云》等。

第一章 天母河 第三节

现在,无论做活还是串门张王氏都躲开天石村东边的石码头。她现在不能看见那个码头,只要一看见码头上的青石板,就会看见扛着枷板的丈夫张天赐跪在船头上顺水漂过来,雪亮的鬼头大刀在衙役们的肩膀上一闪一闪的,鬼头刀后面是满满一船扛着洋枪的官兵,洋枪尖上都挑着刺刀,也是一片的雪亮……那时候刚刚凉下来,还没有冻冰,天气清冷清冷的。动刑的那天,自己早早就蹲在河边儿等,衙门里的人传过话来,说是高主教说的,是天石村的人杀的人、惹的祸,这个刑就得在天石村动。冬天的天母河透底的清亮,水底下的石头、水草、游鱼全都看得清清楚楚的,全都冷冰冰的,一直凉到心根儿上……她就想,要是赶明儿个冻了冰可咋儿活呀你说……族里儿的男人们说了,已经给官府使了钱了,孙知县已经开恩答应了,能让当家的开刀问斩之前,再给自己留个种。族里儿的男人们说这话的时候天还没有凉呢,族里儿的男人们说,天赐家的你就好好准备准备吧,你可一定得把天赐最后的种留住呀你……你可不能让天赐绝了后呀你……可要是赶明儿个冻了冰可咋儿活呀……这么想着抬起头来,就远远地看见河对岸的船了,是两条船,一条上边坐的兵,一条上边坐的官和两个洋神父。她赶紧摸了摸抱在怀里的暖盆,压紧了盖子的暖盆里装着砂锅,砂锅里是她天不亮就起身熬出来的棒糁儿粥。用蒲草扎成的暖盆里又衬了厚厚的棉花,一丁点儿的热气也散不出来。喝粥用的家伙也带来了,就在怀里揣着……棒糁儿粥金黄金黄的,又甜又香,是自己后半夜里就起来熬好的。这一辈子也记不清楚熬过多少回棒糁儿粥了,见天儿熬粥,见天儿熬粥,全家老小都是喝自己熬的棒糁儿粥,天母河的人祖祖辈辈都喝棒糁儿粥,年景好的时候熬得稠一点,闹饥荒了就兑上野菜、树叶熬,棒糁儿粥、棒子面窝窝头,再加上老咸菜,世世代代不知道养活了多少条命,世世代代就没有个腻……今年天太旱,旱得地里只留下一两成的收成,棒糁儿粥越熬越稀,稀得能捧起来洗脸。半夜里,她把面罐子拉出来,就着灯苗看了看,狠狠心,还是剜出满满一碗来,唉——棒糁儿粥,家常饭,当家的最爱喝的就是这一口,当家的喝了这锅粥,再没有第二回,喝了这锅粥,就得开刀问斩了……

那时候夏天刚过去,因为祈雨闹出的人命案子刚刚判下斩立决。临去大牢前,天佑提着个口袋到家里来了,从口袋里拿出来一碗小米,一小包松籽,两把大红枣,两根长山药,天佑说:

“嫂,这些个东西是天石镇百草堂王老先生开出来的,他说拿着这些个东西熬一锅粥,用文火慢慢儿熬,熬得稠稠的,去之前你喝一半,赶到了里头给我哥喝一半,喝完了你俩再办事,定准就能坐上胎。”

她惊讶地伸手抚摸着眼前的东西,有点不敢相信自己的眼睛,“我说他叔,这大饥荒年的,人连树叶都吃开了,你是从哪儿弄来的这些个宝贝呀,这得多么贵呀?”

天佑把东西又朝前推了推,“嫂,我哪有钱买这么贵的东西,这都是族里儿的人们出钱凑的,人们都说我哥这是为了大家伙,为了娘娘庙舍了命,大家伙得对得住他……这些个东西都是我哥拿命换的……”

这么说着,天佑的眼泪噗嗒噗嗒落到小米上,他赶紧胡撸一把脸,背过身去。

看见小叔子哭,她也哭,一边抹眼泪,一边痛心地拍打着自己的胸口,“他叔呀,我这辈子真是对不住你哥呀,生了迎儿、招儿俩闺女,我就没有给他生下个儿子,是我害得他没有留下个传宗接代的种……”

天佑又从怀里掏出一把银元来,哗啦一声放在炕桌上,“嫂,你别哭啦,这儿呢还有十块大洋,也是乡亲们凑的,为着使唤方便专门给你把碎银子换了鹰洋。赶明儿个你进到大牢里头,还得打点看门的衙役们,打点不到,人家不能痛快叫你看见我哥。”

她就依在炕沿上又哭起来,“我真对不住他呀……我这一回要是再坐不上个胎,我在天石村、在咱们老张家门里儿就没脸活啦……”

天佑走到堂屋的水缸边上,拿过扁担,挑起水桶,天佑说:“嫂,别哭了嫂,我给你担水去,你就坐上锅吧。”

上路的时候,她也是抱着这个暖盆走的。那时候天还热,太阳把后背晒得热烘烘的,暖盆在怀里也是热烘烘的。天佑牵着毛驴走在前头,她怀里抱着个暖盆骑在驴背上。看见天佑又想起丈夫来,以前出门不论是到小王庄回娘家,还是赶集、看戏,都是天赐在前边牵驴。天赐每回都把毛驴收拾得又干净又漂亮,鼻梁上扎朵红缨子,脖子下边吊个铜铃铛,驴背上搭条棉褥子,坐着又舒服又软活。自己穿个红花袄,头发沾水篦得光光的,籫儿上别朵亮红的石榴花,一路走,一路有人瞄。天赐就摇着个驴绳在前边笑,好好瞧,好好瞧瞧吧,咳——,一口吃不上,瞧也是个白瞧。她就在驴背上抿着嘴低下头来嗔怪,她爸,你就不能停停嘴呀。一面说着,脸上红得赛过那朵石榴花……临走前,她专门去娘娘庙里上了三炷香,磕了九个头,泪流满面地求告:

“娘娘呀娘娘……我那当家的可是为了保你才和信教的人们打起来的,是为了保你才和洋神父结下仇的……求求你开恩保佑保佑吧……我这一回不是要生一个儿子,我是想要让一条命走得安心,除了给他生个儿子,我没有别的法儿救他,也没有别的法儿能叫他安了心,娘娘呀你就大慈大悲开一回恩吧,开一回恩能救一家人,你就开恩救救命吧……我永辈子都给你做牛做马,永辈子都给你供献……我也学当家的,我也舍出命来保你……”

一路上天佑嘱咐了没数遍,见了衙役们叫官爷,见了官爷就得跪下磕头,见了官爷就得给钱,可记住一样,千万不能把钱一下子都给了,里头门槛儿忒多,你要是一下子都给光了,闹不明白就绊在哪个门槛儿上。可她到底还是没算计好,到底还是叫一位官爷给绊在门槛儿上了。开大门的,开小门的,引路的,领班的, 都磕头了,都给到了,以为是再没有事情了,可一转眼,拿了钱的官爷们都走了,又进来一位开枷的,等到自己磕了头立起身要拿钱的时候,才知道总共十块大洋都给光了。官爷的脸立马耷拉下来,官爷说,他们拿钱办他们的事,我拿钱办我的事,没钱,就不办事。你们公母俩就这么戴着枷板办自己的事吧!我倒也是开了眼,这辈子头一回看见戴着枷板肏人!她把头在牢房的砖地上磕得咚咚响,官爷官爷,开开恩吧,我实在是没钱了,要知道您还在这儿,我哪敢不给您留呀……都是我的错,都是我的罪,您不看活人看死人,他一个再过几天就开刀问斩的人,您老就高抬贵手给他打开这个枷吧……一个人连死的罪都受了,就别让他再受这个罪了……赶明儿个我给您补上,我一定准儿给您补上……官爷的脸更难看了,我说,你可别在这儿哭可怜,这儿是什么地方?这儿是死牢,这儿就是鬼门关!进到这个号子里有几个活着出去的?都得死!鬼门关的规矩就是拿钱办事、没钱走人!我不拉出你去就是老大的面子了,再哭,我这就立马叫你走人!自己后悔得在砖地上磕头的时候,是当家的出来打的圆场,当家的坐在麦秸堆里嘿嘿笑起来,说,官爷官爷你不用跟她一个没见识的老娘儿们生气。当家的笑着说,这位官爷说得对,咱们没钱了就办没钱的事,戴着枷板也能肏人。那时候,自己就是个哭,就是个哭,一边哭,一边咚咚地磕头。当家的就劝,迎儿他娘,别哭啦,你再这么哭,哪还能留上我的种子。她就不敢再哭了,她就把准备好的粥锅从暖盆里拿出来,满脸挂着眼泪,一勺一勺喂丈夫喝粥。一边喝,当家的又笑了,我说迎儿他娘,王先生这个方子真能管用?真能让我种上?她点点头,泪水就落到粥锅里……能,真能……喝了一阵,她把勺子放下,当家的,王先生的这个方子咱们别一下子吃完了,咱们先做做,等你歇歇,再喝点粥,咱们再做……当家的就笑,行,行,把种儿都放到一个坑里儿,总得有个活了的,就怕一下子都种上,苗儿就忒稠啦,你说是不,迎儿他娘……她就说,是,是……她就抹着眼泪陪他笑。

喝了粥,先把专门带来的被子铺在麦秸上,拿一条布单子挡住栅栏门。丈夫带着枷板、脚镣没法脱衣服,只能给他解开扣子敞开怀,只能解开腰带把裤子褪到脚底下,又把地上的麦秸塞到空包袱皮儿里做个枕头,给他垫在头下边,不让枷板硌住脖子。一边垫,一边问,当家的合适了不……当家的就笑,合适,合适,你倒是赶快呀……然后,她就脱自己的,一边脱,一边说,当家的,你戴着个枷,你别动,就让我伺候你一回吧,这一辈子也就再伺候这一回啦……当家的说,迎儿他娘,你别哭,咱俩这辈子就剩最后这一回了,你哭个啥呀你……还是叫我伺候你一回吧,最后一回,正好按你喜欢的样儿,每年迎神会三天,你都要阴阳倒转,你都要在我上头,这一回正好,我戴着个枷,正好让我躺着,让我躺着再好好伺候你一回,再好好看看你的奶……唉,我说迎儿他娘,你这是《十八春》里儿的第几招呀……她就哭得站不起身来……当家的,你咋儿这时候了还跟我闹笑话呀你……她就骑上去,她就扶住他……当家的就进来了,当家的一下子就顶到了命根儿上……她就哭,当家的当家的,我就死在你身上吧,我就死在你身上吧……我死了,就不用再受这个罪啦……他就喊,迎儿他娘……迎儿他娘……我的那活祖宗啊,咱俩要是这会儿死就真是死成了活神仙啦……迎儿他娘……你可千万把种儿给我留住了……迎儿他娘、迎儿他娘你才是我的命根子……你就是我的活娘娘……一边做,一边哭……一边哭,一边做,两个活人在鬼门关里头,一边做,一边哭……一边哭,一边做……老天爷、老天爷,你说说这都是为了啥呀……啊?……你咋儿就不睁眼看看呀老天爷……

等到做完事,给丈夫穿衣服的时候她提着心特别问了一句,当家的,最后临走那天到底儿想再吃点啥呀……当家的笑笑,当家的说,没别的,就想再喝一口你熬的棒糁儿粥……眼泪立刻又涌出来,滴滴答答敲打在丈夫的枷板上。

丈夫就用戴着枷的手捧住她的脸,叫她的小名,我说石榴呀,我有件事想跟你说,又张不开个口……她就说,天赐,这都什么时候了还有啥张不开口的。丈夫点点头,丈夫捧着脸的手就有点抖,丈夫说,石榴呀,咱俩这一回要是万一没有种上,我的种这一回要是万一你没有留住……我就想求你一件事……她就哭,我现在给你命都心甘情愿,还有什么不答应你的呀……丈夫说,迎儿他娘,我这一辈子最揪心、最心疼的一个人就是你,我说啥也舍不得你走,舍不得你离开我们张家门,可你要是没有个儿子,俩闺女赶明儿个一出嫁,你一个寡妇家就没有个靠了,我就是说呀……你说呀,你倒是说呀……我就是说呀,这一回要是万一没有种上,你回家就借天佑的种,越快越好,越快旁人就越看不出来你是借的种……她就瞪大了眼睛抬起头来,当家的你说啥呀……你不是气糊涂了吧……丈夫伸手又捧住她的脸,石榴呀,你记住了,我一点不糊涂,你记住了,这是我这辈子最后嘱咐你的话,只要你能生出个儿子来,你就理直气壮地是咱老张家的媳妇,以后就有人给我顶门立户了,最当紧的是等儿子长大了就能给我报仇雪恨了,我不能叫洋神父就这么白白杀了我……我张天赐不是想找死,天底下哪有人自己个儿找死的呀,我是不能如了洋鬼子的意,不能叫他们拆了咱们的娘娘庙,咱们老祖宗几千年留下来的庙,是全村老少乡亲的宝贝,是全天母河的宝贝,凭他妈啥叫洋鬼子给拆喽呢……我早就看透那个高主教的坏主意了,他就是想拆庙,今天不找这个茬儿,明天就找那个茬儿。我张天赐是会首,我就得给大家伙顶着不是,没别的,我就是不能在没有娘娘庙的天石村过日子,我就是想叫洋鬼子们看看,拆庙的事情有人敢豁出命来给他挡住……迎儿他娘,这件事情你可不能怨我,你可不能记恨我……我的那人呀,你把命都给舍了,我咋儿能还记恨你呢……我不是记恨你,我是心疼你呀……我的那人,我的那命根子,我的这心碎得一片儿一片儿的……迎儿他娘,我知道也能从别人那儿过继一个儿子,可那不是你生的,就不是你的骨肉,不是你的骨肉他就不能跟你亲,他就不能舍下命替我报这个仇……这事情,上回天佑来探监我都和他说好了,天佑说这事情不能听他的,得听我嫂的……她就哇哇地放声哭起来……她本想说,天赐、天赐你这都是说的啥话呀你,我生是你的人、死是你的鬼……可她就是张不开这个嘴,就是舍不得让个临死的人再受罪……她就把脸埋在那双戴枷板的手上……当家的、当家的,行……行……我答应你……只要你高兴,只要你答应,你叫我死我都愿意……我给你生个儿子,我定准把他养大,叫他记住是谁杀了你,叫他给你报仇雪恨……叫他宰了那个高神父!

两条大船,一前一后,一眨眼就顺着冰凉的水面漂到眼跟前,一眨眼就站在码头的青石板旁边了。青石板上鬼头刀、刺刀亮闪闪的一片。她抱着暖盆扑上去,又被兵们吆喝着用刺刀挡在外边:

“一个娘儿们家你找死呀,没见大人们都还没下船呐!”

她就把暖盆高高举过了头,在刺刀缝里喊:“当家的,当家的,棒糁儿粥我给你熬好啦……”

丈夫回过头来笑笑,又转过头去对围上来的乡亲们抱拳作揖,“父老乡亲们,我张天赐多谢大家伙儿照应,今天这条命不算白搭,就算是我张天赐给天母娘娘的供献,只要能把娘娘庙保住了,我就算是没有白死。让洋鬼子们看看,老子不怕死,老子再过二十年又是一条好汉!谁敢动娘娘庙一砖一瓦,我张天赐做鬼也要找他拼命!老子们又没有去你们老家拆你们的洋教堂,你们他妈凭啥来天母河拆我们的庙,姓高的你们等着,早晚天母河的洋教堂都得毁成他妈屄的碎片子!洋鬼子你们等着,有的是人给我报仇雪恨……等我天保兄弟回来,把你们一个一个的狗头都他妈屄剁下来给我祭坟!”

高神父指着张天赐对孙知县哇啦哇啦喊了几句,孙知县就下令:“快把嘴给他堵上!”

衙役们撕下张天赐的一块衣服,三下两下塞进他嘴里。张天赐说不成话了,可是嘴里还是呜呜的叫喊,脖子上、额头上暴出来的青筋一跳一跳的,整张脸血红黑紫,眼看就要挣破,眼看就要爆出血来了。

她把暖盆抱好,腾出手从怀里掏出铜勺来哭喊:“别堵嘴……别堵嘴呀你们……我给他熬的棒糁儿粥他还没喝呢呀……”

眼见得还没有塞进去的烂布条在丈夫嘴角耷拉下来,左晃右晃……在他血红的脖子前边左晃右晃……

没人听得见她喊。她跪在地上,眼睛里只有一片乱哄哄的人腿。

人群分成两拨,一群人护着洋神父,一群人护着当家的。拥过来,挤过去……拥过来,挤过去……就和上回闹出人命来差不多……忽然就听见头顶上一阵噼噼啪啪骇人的枪声,几乎把耳朵震聋了,人群立刻像洪水一样退下来。一个戴眼镜穿长衫的先生掏出一张纸来念:

“……查案犯张天赐……天石村迎神会会首,一贯仇视西教,多次寻衅滋事……借请神祈雨聚众作乱,挑起争端……以石击人,致使天石镇天主堂执事张马丁受伤殒命……”

反对声从人群里爆发出来,生不见人,死不见尸,冤枉好人呐……冤枉啊……

孙知县抬手指着对面的人群,“你们不要信口胡说……本官带员亲赴教堂查验,张执事的尸体本官亲眼所见……”

人群还是叫喊,洋人教堂里的事我们没见过……有本事开棺验尸……有本事开棺验尸啊!

孙知县厉声厉色起来,“本官一向体恤百姓,爱民如子,这次更是仁至义尽,与高主教反复协商,终得退让,拆庙保人、杀人偿命,两选其一……最终是张天赐本人自愿舍命保庙,有他亲自画押在此……你们还想作乱造反不成!”

人群再次像洪水一样狂乱激愤地拥挤起来,人群里喊声一片,冤枉好人呀……官逼民反呀……天赐呀,你放心,老人我们给你孝敬、给你送终,孩子我们给你拉扯大……天赐呀天赐,你就放心走吧……张天赐拼命摇晃着头,像头发狂的牛一样呜呜吼叫着,想把嘴里的碎布甩出来……她拼死了力气地尖叫起来,她想用尖叫压住别人的声音:

“当家的——,你别急——,我这就过去,我这就过去给你把布拽出来……”骇人的枪声再一次噼噼啪啪响起来……混乱之中有人高喊:

“开刀动斩!就地正法!”

怀里的暖盆被人撞得摔到地上,砂锅里的棒糁儿粥黄灿灿的撒了一地,她不顾一切惨叫着朝棒糁儿粥扑上去的时候,猛然间,看见丈夫的人头骨碌碌地滚落在青石板上,一腔热血轰然喷洒了一地,丈夫滚热的血在天母河初冬清冷的阳光里凝起一阵白烟……

她捏着铜勺当即昏死过去。

她身边的乡亲们在青石板上呼啦啦跪成一片……天赐兄弟走好呀……天赐兄弟放心吧……天赐兄弟冤有头债有主我们都给你记着……

昏死在青石板上的她,有件事还没告诉丈夫,她不忍心也不敢告诉丈夫,自己身上又来了,王先生的方子不管用,给娘娘磕头烧香也不管用,女娲娘娘不睁眼……女娲娘娘不开恩呐……当家的种子自己还是没留住。

第四章 烛光 第三节

眼看着孩子们狼吞虎咽的样子,张天佑放下筷子,提起烫手的酒壶,一仰脖子,把满壶滚烫的薯干酒咕咚咕咚灌了下去,酒力加上热力,像是吞下一团火,从嗓子眼儿烧下去,一直烧到了心口窝的根儿底下。酒还是去年过年的时候打下的,没舍得喝完,留在黑瓷酒坛子里拿蜡封了口,本以为没有多大的酒劲儿了,没想到还是这么冲。很快,猛烈的酒力又从心口窝冲到脑袋上,张天佑晃晃温热的酒壶,心想,还行,没跑了味儿。一直站在灶台边上忙活的媳妇,放下手里的高粱穗炊帚,心疼地劝解:

“我说,你不能慢着点儿喝呀?你倒是吃口菜呀你!”

媳妇说的菜就在炕桌上摆着,一盘盐水煮黄豆,一盘生拌萝卜丝。这都是压箱子底儿的东西。媳妇舍不得,说黄豆是留着救命的,到了节骨眼上,一天一把炒黄豆,人能熬上两三个月。可张天佑不行,张天佑说,明儿个是大年初一,迎儿、招儿头一回在咱家过年,我不能亏了这俩没爹的孩子。

扎在炕桌边上的一群小脑袋,每人捧了一个烫手的杂面蒸饺子,只顾着低头吃。杂面加麸皮做的饺子皮儿,一盆萝卜丝剁碎了撒点盐,放了两勺棉籽油炝葱花,就算是馅儿。饺子还没出锅,就闻见满屋子油炝葱花的香味儿,馋得孩子们在锅台边上转过来,转过去。这会儿总算是把蒸饺子抓在手里了,急得谁也顾不上说话。只有迎儿听见婶婶的话了,迎儿抬起头来:

“小叔……婶子让你吃菜呢,你咋儿不吃呢小叔?”

眼泪一下子撞上来。张天佑不想让孩子看见,就狠狠抹了一把脸,“酒还怪有劲儿……”然后伸手拍拍迎儿的头,“迎儿,你好好吃,别惦记小叔……小叔这会儿就想喝酒!”

迎儿伸手指指灶台上的一小碟黄豆,“小叔,那碟儿黄豆儿是给谁留的呀?是给我娘留的呗?”

招儿也抬起头来,“不是给咱娘,是给咱爹留的,是吧,小叔?”

好不容易压下去的眼泪,又猛然撞上来,张天佑赶紧挪到炕沿上去穿鞋,“招儿,这碟儿黄豆儿不是给你爹留的,给你爹的,咱们昨儿个晚上就供献过了,这碟儿黄豆也不是给你娘留的,是给鼠爷留的。去年个是猪年,今年个就是鼠年了,这碟儿黄豆儿是专门给鼠爷留的,一会儿,小叔就给鼠爷上供去!”穿好鞋他又转回身来,“迎儿,甭惦记你娘,你娘这会儿住在娘娘庙里儿,给她上供的人多着哪!”

招儿又问:“小叔,我娘她咋儿就非要住在娘娘庙里儿,她咋儿就不回家了呢?咋儿就是显灵了呢?”

张天佑看看两个眼巴巴的孩子,还没张口,自己的眼睛先红了,“迎儿,招儿,你俩记住,从今往后小叔就是爹,小婶就是娘,小叔家就是你俩的家,柱儿、羔儿就是你俩亲弟弟、亲妹妹……你俩放心,只要小叔不死,你俩就能好好活着……”

天佑媳妇赶忙在一旁插话,“你瞅瞅你,大过年的又是活又是死的,再吓着俩丫儿”。一面又把刚刚出锅的杂面饺子端上来,“来,迎儿,招儿,柱儿,羔儿,一人再吃一个,今儿个过大年,今儿个管饱了吃!迎儿,招儿,别惦记你妈。天母娘娘神灵下凡附在你娘身上了,你娘这会儿就是咱天石村的天母娘娘,住在娘娘庙里儿,她饿不着,也冻不着,伺候她老人家的人多着呐!你娘这会儿住在她的殿里儿当娘娘,她着谁去,谁就得去。她不着谁去,谁也不敢进去!”

孩子们都仰起脸来迷惑不解地瞪大了眼睛。

天佑媳妇接着说:“前些日子,你娘住在厢房里儿谁也不叫进去,她就在厢房里儿下示唤。她着谁进去,谁才能进。”

招儿问:“啥就是个示唤?”

“咳,连这个也知不道,示唤就是圣旨,就是天母娘娘下的令!我听说,村西头换喜媳妇,村北头管同媳妇,十字儿上满荡媳妇,还有白蛾儿她娘,都接了示唤进去过,都是跟娘娘要儿子的!”

招儿不信,招儿说:“我娘自己个儿都没儿子,就能给别人儿子?”

“傻丫儿,真是啥也知不道,你娘原先个是你娘,这会儿是天母娘娘,那就能一样喽?”天佑媳妇看着一片疑惑的眼睛反问孩子们,“看啥呀?不信呐?迎儿他娘说叫着火就着火,说叫刮风就刮风,不是娘娘下凡哪有这么大的能耐?迎儿,你说,你娘原先个会刮风会着火不会呀?”

迎儿肯定地点点头,“我娘原先不会”。

“这不就对了,这就是天母娘娘神灵下凡了。也是得下来看看啦,这天都旱成什么样儿啦,这世道都乱成什么样儿啦?再不下来看看,老百姓都没法儿活了!再说咱天石村的老百姓供娘娘都供了几百几千年了,也不能一回灵也不显不是!”

孩子们都点起头来,他们不能不相信。

张天佑拍拍柱儿的脑袋,“儿子,走,别跟老娘们儿家们掰扯了,跟爹拜关老爷去!”

天佑媳妇不以为然地劝阻,“我说,甭叫他去。他一个不懂事的孩子家这么早就跟你闹那些个是干什么呀?”

张天佑断然一挥手,“你一个老娘儿们懂得什么,在天石村是个男人就得入红枪会,大年初一,在祠堂里儿拜完祖宗,回家吃了饺子,立马就得去庙里儿给关老爷烧香磕头!再小的男人也是男人,你个老娘们儿家别插嘴!柱儿,走,跟爹给关老爷磕头去!”

柱儿赶紧把手里的蒸饺子塞进嘴里,又伸手抓了几颗煮黄豆。

张天佑断然喝道:“柱儿,放下!一个男人家别这么没出息,没看见几个妹子还没吃完饭呐?”

柱儿听话地放下已经抓在手里的黄豆。柱儿心里一阵委屈,眼泪就在眼圈里转。

天佑媳妇看不过眼去,“不就是几个豆儿吗,就这么委屈孩子!”

张天佑吼起来,“那是几个豆儿吗?那是男人的脸!一个老娘儿们家就知道护犊子!走,柱儿,跟我走!”

走到门外边,张天佑缓和了口气,“柱儿,委屈啦?”

柱儿摇摇头,眼泪又在眼圈里转起来,“爹,不委屈”。

“不委屈,咋儿还哭呢?”张天佑拍拍儿子的头,“儿子,你是个男人,你要是连这几颗豆儿的委屈都吃不了,你这一辈子的日子咋儿能熬到头呀?儿子,你现在还小,你还不懂,男人呀,生到这个世上来就是为了吃苦受累来的,你得上为老人受苦,下为老婆孩子受苦,一辈子为全家人受累受苦……”

“爹,那啥时候就不用受苦啦?”

“熬到头。”

“啥时候就是熬到头啦?”

“埋进土里儿就算是熬到头了,就像你大伯。”

一句话说到痛处,眼泪终于哗啦啦地流下来。

柱儿仰起脸来,“爹,你咋儿也哭啦?你也委屈啦……”

张天佑不说话,埋下头一股劲地朝前走。

街巷里冷冷落落的,没有了往年的喜庆热闹。隔着微微的雾气,一颗冬天的白太阳,荒凉地挂在天上。

看见男人们出了家门,迎儿和招儿也悄悄出了门。虽然年景不好,毕竟天石村没有绝收,大家还是要过年,许多人家门上都贴了门联、福字,有的还换了新门神。偶尔还会有谁家的孩子跑出来放一两个鞭炮,噼噼啪啪地在有点寂寞的街巷里空荡荡地炸响。

迎儿在前边跑,招儿在后边跟着。还没跑出村,招儿在后边喊:

“姐,姐,她们跟来了!”

迎儿停住脚步回过头来,就看见羔儿和她的白闷儿了。羔儿喘着气,小脸涨得通红,身子后边紧跟着她的奶羊白闷儿。

迎儿说:“羔儿,你回去吧,快回去吧!你跟来,一会儿你娘就知道了,你娘要知道了非打你不可!”

羔儿说:“我又没气她,我娘才不打呢。”

招儿在一边抢着说:“我们去坟地,你也去?大年初一去坟地,你娘要知道了能不打你?”

羔儿说:“你们能去,我咋儿就不能去?”

招儿白了羔儿一眼,“人去坟地,羊也去坟地?”

羔儿就替自己的羊求情,“白闷儿就不是羊,白闷儿可懂事了!”

招儿不屑地抢白,“吹吧你,羊还能懂事!”

羔儿着急地朝前走了一步,“白闷儿就不是羊,白闷儿就是我们家的人,我是吃白闷儿的奶长大的,你又没吃过白闷儿的奶,你咋儿知道她懂事不懂事?”

招儿被问住了。招儿愣了一下,一眨眼又想出个难题,“我们兜里儿有豆儿,你有?”

迎儿生气了,“招儿,谁叫你说了?你咋儿都说给她了?”

羔儿把手从衣兜里抽出来,“我看见你拿豆儿了,我也有豆儿!”羔儿张开的手心里露出三颗黄豆,金灿灿的。

看见羔儿手心里的黄豆,招儿心软了,“姐,咱带上羔儿吧!”

迎儿也心软了,走上去拉住羔儿的手,“走吧,姐带你去,回家你可不能说出去,跟谁也不能说!知道不?”

羔儿点点头。三个人一下子亲近了起来。

招儿忽然就问:“羔儿,你娘说你是和羊羔子一块堆儿生下来的,是吗?”

羔儿很肯定,“就是。我娘说,我一生出来,我们家白闷儿就一块堆儿生出两只羔儿来。我爹就说,省事了,就叫个羔儿吧!又正赶上我妈没有奶,就让我吃白闷儿的奶,白闷儿就把我给养大了。我妈说,你就是白闷儿的羔儿!我们家白闷儿啥都知道,就差不会说话”。

三个人就一起开心地笑。

一眨眼,三个小姐妹直奔坟地,来到了张天赐的坟前。

招儿问:“姐,咋儿说呀姐?”

迎儿把自己手心里的黄豆放到坟前的石案上。招儿,羔儿,也学着姐姐的样,也把自己的黄豆放在石案上。冰凉的青石板上,撒下十几颗金灿灿的煮黄豆。坟地边上的老柳树上落了一群乌鸦,黑亮的翅膀哗啦哗啦地扑打着。高过头顶的苇子包围着坟地,像是围了一道枯黄的高墙。

迎儿也不知道该怎么说。迎儿咽下一口唾沫,迎儿说:“爹……”

乌鸦们呱呱呱呱地叫起来。枯黄的苇子们唰啦唰啦地晃成一片。

迎儿看看晃成一片的苇子墙,看看跟前的石碑,迎儿又说:“爹,今天过年呢……爹,我娘住到庙里儿不回家了……爹,我们想你……”迎儿浑身发抖地喘了一口气,迎儿说,“咱们哭吧……”迎儿的眼泪就流下来了。

小姐妹们哇哇地哭起来,哭成一团。

白闷儿不出声,安安静静站在一旁。

柳梢上的乌鸦们惊叫着飞起来,蓝天上留下一片慌乱的黑翅膀,荒地上站着一只雪白的羊。

- 名作欣赏的其它文章

- 论语片解·之一

- 我和高兴——《高兴》后记

- 内秀(节选)