城市文化资本与文化旅游发展研究

宋振春 李 秋

(山东大学管理学院,山东济南250100)

城市文化旅游的开展离不开其固有文化土壤的繁荣。近年来许多中外学者的研究深入探讨了文化与旅游发展之间的相互关系问题。这些研究通常是把城市文化作为一种静态的文化资源来看待,在旅游发展中是开发的客观对象,是被利用的因素。但从城市文化发展的实际情况看,社会文化是不断积累形成的,并处于不断的发展变化过程中。社会文化不仅是发展的资源,而且因为自身的变化影响着社会发展的进程。从历史发展的纵向脉络来看,城市文化不断经历“堆叠-选择-整合”(朱炳祥,2009)的传承创新过程,并形成具有文化和经济价值的文化资源。这些文化资源能够以资本的形式,促进城市内包括旅游、文化产业在内的众多产业开发,为城市带来巨大的经济价值。另一方面,城市旅游等产业活动的开展也为城市文化的发展提供创新因素。从“文化资本”的研究视角出发,分析城市文化资本的形成机制及其与文化旅游发展的相互关系问题,将有利于认识和把握旅游发展模式和路径的基础条件,并在此基础上探讨城市旅游发展与目的地建设的整体思路和相关对策。

1 城市文化资本理论研究综述

资本最初是经济学领域的术语,后来也被广泛地应用于社会学、文化学等一些其他学科。文化资本的概念最初被布尔迪厄(Bourdieu,1997)以社会学的视角阐释个体与家庭在文化方面投入及获得利益的能力差异问题。随着研究的深入,文化资本的应用主体范围也在不断扩展,“从主体意义上说,文化资本的行动者既可以是个人,也可以是共同体”(任勇,2010)。更有研究者明确提出了“城市文化资本”的概念(张鸿雁,2002)。

在布尔迪厄观点的基础上,索罗斯比(Throsby,2006)认为,文化资本是以有形或无形的财富形式具体表现出来的,是可能会引起物品和服务不断流动的文化价值的积累。他认为,文化资本以有形和无形两种形式存在;有形的文化资本是指建筑、绘画、手工艺品等有形的物质文化遗产和艺术品,无形的文化资本是指思想、信仰以及音乐、文学等无形的人类文明创造。这些有形或无形的文化资本会以私人物品或公共物品的形式引起服务流通,它们既可以以最终消费品的形式带来直接经济收益,又可以引发或辅助新一轮的包括文化资本在内的文化生产活动,从而带来更多的经济和文化增值。

从现有的认识看,文化资源是指人类所创造的具有文化性质的要素总和,是生产创造物质和精神财富的源泉和成果之一,是一种相对原生态的文化事物的存在状态。文化资本则是一种经过人为进一步改造的动态价值,侧重其生产和增值作用,这种增值不仅是指能够带来可观的经济收益,同时也可能带来社会及文化价值的增长。文化资源可以被资本化利用从而转化成为文化资本,同时文化资本也可以创造出区别以往的新型文化资源。比如《功夫熊猫》、《花木兰》等美国动画电影借助早已存在的中国传统文化资源,塑造出了具有美国英雄主义特征的卡通形象,传播着美国化的核心文化价值,在全球范围内取得了不俗的票房成绩,赚得盆满钵满,这种整合了的文化资源就变成了能带来可观经济收益的文化资本;而像麦当劳、迪斯尼这样承载了大量经济价值的文化事物也会成为人类所创造出的一种独特文化资源而载入史册。有国外学者指出,“文化是制造过程(知识)和产品(设计和款式)的一种横向表征成分,它为地方和集体身份的概念赋予了内涵;因此文化从经济、情感和物质上被转化为一种促进资本流向城市的催化剂”(Jansen-Verbeke,Russo,2010)。文化能够带来经济资本流动并不意味着文化就等同于文化资本,“只有其中经过社会的交易、流通、服务等领域,以转化的形式即文化产品来满足和引导人们的需求,从而产生价值增量效应的那部分文化资源才可称为文化资本”(施炎平,2007)。“当我们把一种东西作为生产要素来考虑时,就应当说是资本;而当我们把一种东西作为生产的结果、消费的对象以及产生拥有快感的东西来考虑时,我们就应当说是财富。也就是说,文化财富只有进入产业价值链的价值运动,才能成为文化资本,资本的运动性是区分文化资本与文化财富的分水岭”(王云,龙志和,2009)。实际上,从更广泛的领域来看,文化资本所产生的作用和影响是综合性的,它能够从整体上促进社会发展。因此,文化资本的构成也是一个内涵丰富的系统,涵盖城市社会文化资源的各个方面。

综观国内外学者的研究现状,总体上对于文化资本的概念及文化资本的作用进行了深入分析,但对于文化资本形成机制的分析不够深入和具体(牛宏宝,2010),从文化资本角度分析文化与旅游发展关系的研究则更为薄弱。因此,本文的重点是分析文化资本的形成机制,研究城市文化资本及文化旅游之间的构架关系,并以此为基础从宏观层面上思考城市旅游目的地建设方面的问题。

2 城市文化资本的形成机制

布尔迪厄认为,资本就是积累的劳动,衡量文化资本的精确方法莫过于计算耗费在获得该收益上所花费的时间长短(Bourdieu,2005),这一方法对于从个人到社会的各层次文化资本的计算都适用,只不过具体(个体)文化资本的传承和获取是靠习得的(如教育、学习等),会随着个体的衰落或消亡而失掉资本;而社会化了的文化资本(包括客观文化资本和制度文化资本)则可以以物质传递和社会公认的共同作用方式打破个体传承的生物局限。这种方式具体到城市文化资本传承和累积的差异上来讲可以概括为三个方面:

首先,文化资本基础的差异,或者也可以将其理解成资本积累起步时间的差异。一个城市所表现出来的文化资本的丰度取决于该城市所拥有的文化资本量的多少。也就是说,那些历史上拥有丰富文化资本的城市占据了先天优势:如果一个城市的历史悠久、文化积累丰富多样,那么它所拥有和展示出来的文化表现形式就会相对多样;在同一个时代横截面上,其文化资本积累所花费的时间和气力就相对要少。

其次,获得文化资本能力的差异。布尔迪厄指出,获取资本是一个延长的时间过程,这里的能力是指在这一延时过程中“所需的特别文化上的要求”(Bourdieu,2005)。而具体到城市来讲也就是城市在地缘、交通、资源以及经济、政治方面的比较优势会使其获取文化资本积累的机会较一般城市增加很多。这方面的例子比如上海:对外窗口城市的有利地理位置、广阔的内陆腹地、近代开埠以来对于西洋文化的率先接触以及改革开放以来飞速发展的经济水平都为上海形成中西合璧式的海派文化奠定了良好基础,并且使之有机会超越一些历史底蕴悠长的历史古都(如开封、杭州、洛阳、南京等),成为今天中国最重要的文化中心之一。

第三,文化资本的保障差异。文化资本的比较优势除了原始积累和获取能力的差异外,还有一个重要的影响因素就是保障这种比较优势的能力差异。只有持续、不间断的累积才能保障文化资本的稳定增值和持续鲜活,反之则可能使其所具有的文化资本逐渐消耗殆尽。在这一点上无形文化资本表现得更加突出,比如玛雅、古埃及等已经“死去”的古代文明,或是已经失传的艺术技能等。造成保障条件中断的原因有很多,可能是自然灾害、战争动乱、历史变迁等外部大环境的条件改变,也可能来源于城市内部的政策导向、城市拆迁改造等有意识的人为因素。在这一点上中国同国外特别是欧洲那些历史久远的国家相比,表现出了截然不同的城市发展态度,国外对于历史建筑的保护要较国内严格得多,老城区就像一座开放的露天博物馆,建筑上所体现出的不同文化风格诉说着这座城市的发展历程与所经历的世事沧桑;而在国内高低错落的各式“火柴盒”模样的建筑,则使人单从建筑式样上分不清香港、上海、北京、广州等城市的差别何在。

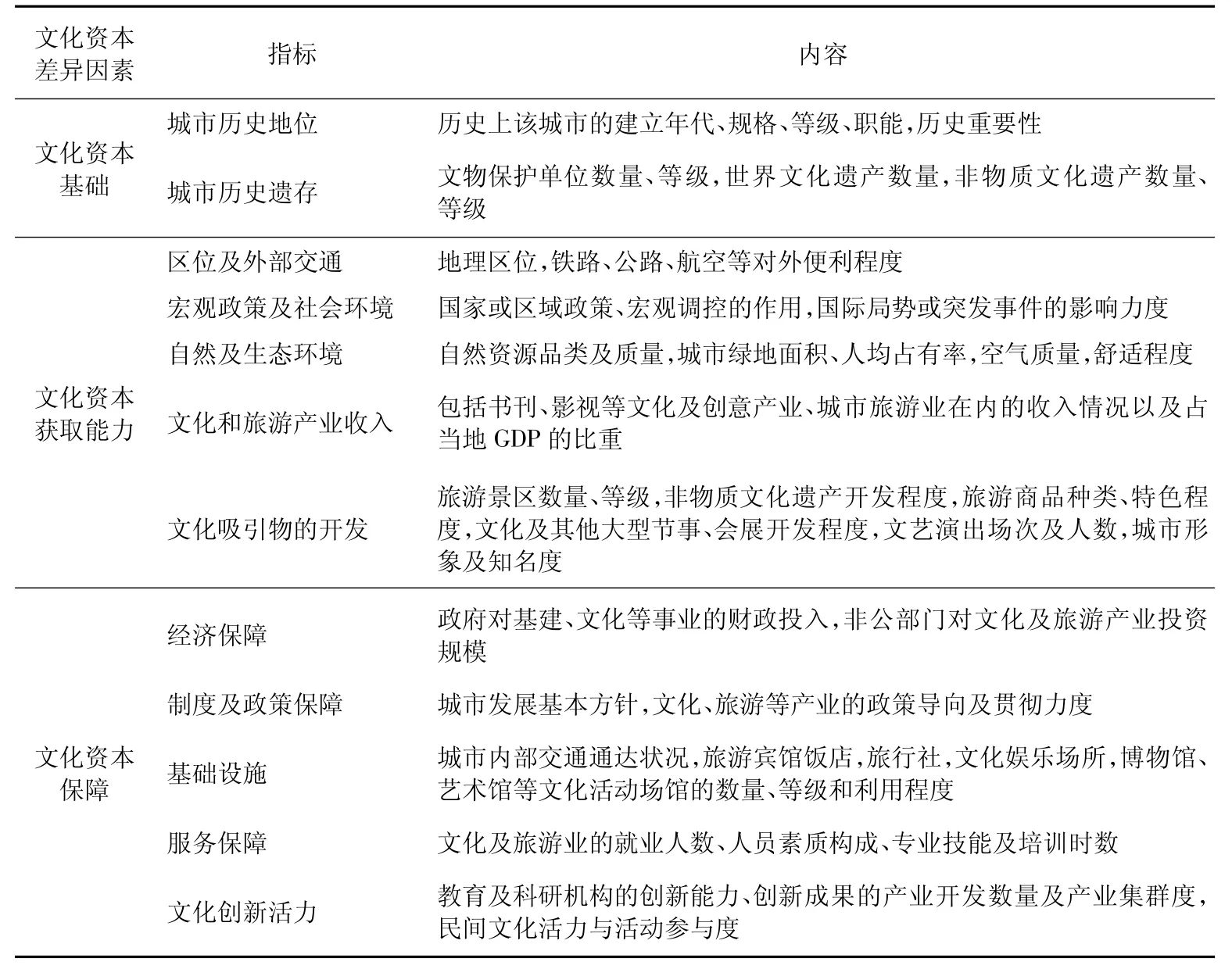

结合布尔迪厄对于造成文化资本差异原因的论述以及周云波等人(2009)对于文化资本的评估方法,可将影响城市文化资本差异程度三要素的具体指标概括如下:

表1 城市文化资本差异的影响因素

在此需要指出的是,一般而言,文化资本的历史累积是构成文化资本差异的基础性因素,而文化资本的获得能力和保障能力作则构成文化资本差异的后天因素和中坚力量。文化资本基础状况的好坏直接关系到文化资本累积与传承的起步基点,而获取能力和保障能力则是实现文化资本累积的持续、加速甚至赶超的决定力量。因此,如果一个城市同时具备了原始积累、获取能力和保障三方面的比较优势,那它一定具有强大的文化资本;而虽然基础欠佳,但两种后天优势同时齐备,同样也可以获得文化资本潜力的最大发挥。但如果原始条件较好,而获取能力或保障能力存在欠缺,则资本的开发程度就会大打折扣;最糟糕的状况是三种能力同时欠缺或只具备一种能力,那么文化资本的持续累积过程就会大受影响,甚至出现倒退的不利情况(见图1)。

对于不同城市而言,影响城市文化资本差异三要素的重要性排序是不尽相同的。在罗马、开罗、西安等典型的历史累积型城市中,先天的文化基础优势是构成城市文化资本的最主要因素;而在纽约、洛杉矶、香港等典型的当代都市中,能在时代浪潮中适时地把握住发展机遇,不断以各种形式获取文化资本的能力是城市文化发展的决胜关键;与此同时,巴黎、伦敦、北京等历史悠久又保持现代活力的城市则是以保障力的关键作用赢得了城市的不断繁荣。不管哪种力量在城市文化资本的积累与转化中发挥着主导作用,我们都应该清醒地意识到三种力量间不能彼此孤立和割裂的相互关系,否则即便城市文化发展取得了一时的繁荣,最终也将难逃衰败的噩运。

图1 城市文化资本的形成机制

在三者关系中,往往文化资本的获取能力和保障能力之间的关系更加紧密,二者之间既有差别又有联系。一方面,能力和保障的差异源于城市所处环境的内外部差异,即主观能动性和客观条件的差异问题;而另一方面,也可以从时空角度这样理解,获取能力是指在同一时间截面,不同城市获得文化资本的力量差距,而保障差异则是指从时空纵深方向上的资本连贯性的差异问题。当然对于许多城市而言,有时这两种差异的界限是模糊的,保障环节的缺失会影响到城市对于文化资本的获取能力,而能力的短板又会造成保障力度难以达到预期要求,继而造成了文化资本收支不平衡甚至消耗过度出现倒退的危险局面。正如有研究者所指出的那样,“如果不继续维护,(文化资本)就会毁坏甚至消亡;反过来,如果通过新的投资,那么它的价值就会增加”(牛宏宝,2009)。当然,这里的投资不应仅局限于物质资金方面,而且还应该包括为延续和发展文化资本所投入的人力、技术、政策、公众关注力等一切有形或无形的投入总和。

3 城市文化资本与文化旅游的互动关系

3.1 城市文化资本的价值实现

城市文化资本作为资本的一种表现形式同样具有资本的性质,即能够增值。Greffe(2010)认为,文化主要是通过三种途径对当地发展产生影响:传播有利于各利益相关方协作的信息,促使项目得以实施,创造具有吸引力的环境,为兼具美学与实用价值的创新型产品提供支撑;继而文化就成为了一种社会资本的投资、媒介和最终的消费品,可以促进当地社会资本的增加,扩大产品、服务乃至文化的出口量。如果说索罗斯比将文化资本划分为有形与无形的分类方法是从物质形态上对文化资本加以区别的话,那么文化资本的利用和价值实现过程同样可以基于不同的物质形态表现出来:一方面通过具有符号意义的物化文化产品消费使文化资本直接进入最终消费流通环节,带来可观的经济收益和文化效益;另一方面非物化的文化资本会以增加环境文化价值含量的方式为社会及文化环境提供附加值,进而为未来城市的文化及其他产业开发提供潜在的文化价值以及直接或间接的经济价值。前者多表现为以文化资本为加工原料或价值核心的产业部门,主要是以文化产业以及旅游业为典型代表;后者主要是指由文化资本所在场域所形成的文化环境,这种环境一方面可以作为文化等相关产业的存在或培育的外界条件基础,另一方面又可以作为城市氛围的营造者,吸引众多旅游者以及投资者的到来。

正是因为文化是一种附着在物质符号上的抽象内涵,因此在很大程度上就决定了它不能完全撇开其生存所依赖的、地域性相对固定的物质载体和时空环境而嫁接在全新且毫无瓜葛的母体之上。因此才会有学者指出旅游发展可能是文化区域在短期内利用遗产获益的最佳战略(Jansen-Verbeke,Russo,2010),旅游业是将文化注入主流商业的最直接方式(Russo,Borg,2010),而事实证明旅游也的确是实现文化向文化资本转化的重要方式之一。

一般而言,文化资源越丰富、市场容量越大的地区,其文化旅游开展情况就越好。当然文化旅游的开展情况并不绝对依赖于已有的文化存量。文化资本是可以创造的,由布尔迪厄、索罗斯比等人的观点可知,不同的资本形式之间可以相互转化,财力雄厚的城市可以通过消耗大量的经济资本来转化、创造和提升文化资本。例如美国,虽然相比欧洲、亚洲等一些国家其建国历史要短得多,而且还是典型的移民国家,历史文化底蕴并不丰厚,但是美国凭借其强大的经济及科技实力在文化建设方面一样取得了骄人的成绩,并且源源不断地向世界各地输出他们的文化产品。一提到美国,人们立刻可以联想到好莱坞、奥斯卡、迪斯尼、格莱美等一系列世界知名的文化事物。

3.2 文化旅游与城市文化资本的互动关系

文化旅游与城市文化资本的互动关系,其实反映出了在某一时空截面,城市文化资本其累积与传承的具体方式方法与路径问题。文化旅游同城市文化资本之间存在着一种双向互动关系(见图2):一方面,城市文化资本的传递与累积为文化旅游的展开提供凭借物和吸引物,促使文化旅游活动的形成;另一方面,文化旅游活动也为城市文化的传承、保护、活跃以及创新等资本累积与增值过程提供有效的外部刺激。在此过程中,城市文化资本的有形与无形形式共同作用于文化旅游的需求与供给环节,同时文化资本的经济和文化价值分别刺激着旅游者和旅游供应商参与文化旅游活动的动机和热情。

在高度发达的商业化社会中,城市文化的发展过程同样会受到市场规律的筛选:一方面,文化资本的累积及文化创新可以转化为生产力推动经济发展,成为一种关系到城市乃至国家竞争力水平的软实力;而另一方面,商业化的开发模式也为城市文化的传承带来严峻挑战,原因就在于文化的商业化所带来的文化虚假与曲解,而在此过程中那些具有重要社会价值但不具备商业开发条件的文化事物则渐渐被人们遗忘甚至遭到无情的抛弃。

在市场作用机制下,这一循环作用过程会根据系统自身的发展需要而不断做出选择,因而会产生一对离心作用力:城市文化旅游的市场化开发将会把不能进行商业化开发的文化吸引物逐渐甩离该循环系统,而城市文化对于城市文化旅游的吸引力正是源于城市文化特色的存在,一旦城市特色消失,其吸引力也将不复存在,因而城市文化旅游会将没有城市特色的吸引物排除在该循环系统之外。该作用机制可能会导致两种后果:一种是由于当代大众文化的世界性趋同,这一双向选择过程的理论极化结果会加剧不同城市之间的文化趋同速度,比如存在于世界范围内的迪斯尼乐园;另一种结果恰与第一种情况相反,这种增强循环会使城市的优势资源越来越突出,形成城市的文化象征,但从负面的角度来看也有可能由此带来“遮蔽效应”使城市形象及职能单一化(如威尼斯),从而为城市发展带来诸多负面影响。

鉴于文化本身所具有的公共属性以及上述市场选择的消极作用,文化在实现资本化的过程中就更需要包括政府和社会公众力量等在内的公共调节机制的介入,以此来保障城市文化资本的多样性和永续性动力。

图2 城市文化资本与城市文化旅游的双向作用路径模型

4 基于文化资本视野的旅游目的地建设

对于城市来说,所具有的文化资本是一个有机的整体,影响着文化旅游甚至是城市旅游总体发展的特点和水平。基于文化资本的角度,城市旅游目的地建设的措施主要应包括以下几方面:

首先,应注重提升城市文化资本的获取和保障能力。从文化资本的视域来看,每个城市都具有一定特色的文化资本基础,但文化资本并不能自动或独立地转化为文化旅游的竞争优势。根据文化资本形成机制的相关分析,应当加大对于文化资本开发运营以及维护方面的投入,这种投入不光是经济上的、更应该是科技、创新、政策等方面上的,以此来提高文化资本的转化和获取能力,并保持这种文化资本积累的连续性。

其次,处理好文化继承与创新的关系。从城市文化发展的脉络出发可知,任何文化在历史发展和社会进步的长河中都是变化着的,因此城市的文化发展不应固步自封,对于已有文化资本不应局限和满足于现有水平,要不断创新、从形式和内容上提高文化资本的展示种类和参与形式。从文化资本化的路径上看,我们不仅要关注物化的文化产品的开发,更要注重无形的文化环境的创新和培养,因为文化环境虽然不会带来直接的经济效益却可以以社会制度和符号化的形式对城市整体产生增值作用。

第三,从城市文化资本的系统性出发建立旅游发展的完整体系。考虑到文化资本的系统性,城市文化旅游的发展需要从产品、产业以及政府产业政策和辅助支持三方面建立完整的体系。在产品方面,无论是有形的商品还是无形的服务和体验,在广义的产品框架概念下,产品依然是对直接面向消费终端的供给方式的高度概括。因此,创造顾客价值并使顾客满意,使产品效能等于甚至大于顾客期望一直是全面质量管理中的不懈追求。从文化旅游的行业供给者来讲,城市的公共文化机构是除文化企业外的另一类主要的文化产品供给者,以历史博物馆、科技博物馆、美术馆、艺术中心等为首的公共文化机构直接为旅游者提供终端文化旅游消费产品;另一方面,公共文化机构也是城市文化环境载体的重要组成部分,文化场馆的多寡及其利用程度是城市文化发展水平的主要衡量指标之一。文化旅游的发展不仅要关注以盈利为目的的经济性旅游企业的发展能力,更要关注公共文化机构与城市文化发展的整体配合度。最后在城市管理者的层面上,政府部门要做好各相关方的利益协调工作,要从城市文化资本积累的长远发展角度制定适应的发展政策。

第四,建立与文化资本特性相符合的旅游目的地形象。文化资本的累积状况反映了城市的整体特性。因此,城市旅游形象的整体定位必须要考虑文化资本的基础条件、相对优势以及发展变化等。由于文化资本积累是不断变化的过程,面临旅游竞争与发展的新形势,城市旅游形象定位就不断要有新的发展和超越。

[1] Bourdieu P.文化资本与社会炼金术——布尔迪厄访谈录[M].包亚明,译.上海:上海人民出版社,1997:189-193.

[2] Bourdieu P.资本的形式[G].武锡申,译∥薛晓源,曹荣湘.全球化与文化资本.北京:社会科学文献出版社,2005:3-22.

[3] Greffe X.前言[G].孙业红,闵庆文,译∥Jansen-Verbeke M,Priestley G K,Russo A P.旅游文化资源:格局、过程与政策.北京:中国环境科学出版社,2010:1-3.

[4] Jansen-Verbeke M,Russo A P.文化旅游空间动态的创新性研究[G].孙业红,闵庆文,译∥Jansen-Verbeke M,Priestley G K,Russo A P.旅游文化资源:格局、过程与政策.北京:中国环境科学出版社,2010:5,13.

[5] Russo A P,Borg J.区域复兴和旅游发展:三个欧洲城市案例研究[G].孙业红,闵庆文,译∥Jansen-Verbeke M,Priestley G K,Russo A P.旅游文化资源:格局、过程与政策.北京:中国环境科学出版社,2010:239-259.

[6] Throsby D.论文化资本[J].王志标,译.经济资料译丛,2006(3):9-15.

[7] 牛宏宝.文化资本与文化(创意)产业[J].中国人民大学学报,2010(1):144-153.

[8] 任勇.国家治理视野中的核心价值:基于文化资本的考察[J].社会科学,2010(3):9-15.

[9] 施炎平.从文化资源到文化资本——传统文化的价值重建与再创[J].探索与争鸣,2007(6):50-54.

[10] 王云,龙志和.产业价值链视角下的文化资本特征与经营模式[J].经济地理,2009(12):2028-2033.

[11] 张鸿雁.城市文化形象与城市文化资本论——中外城市形象比较的社会学研究[M].南京:东南大学出版社,2002:4-5.

[12] 周云波,武鹏,高连水.文化资本的内涵及其估计方案[J].中央财经大学学报,2009(8):91-96.

[13] 朱炳祥.社会人类学[M].2版.武汉:武汉大学出版社,2009:225.