辐射时间对微波法合成Li3V2(PO4)3/C的影响

傅鹏立,谷书华,王力臻,2,张 勇,2

(1.郑州轻工业学院材料与化工学院,河南郑州 450002;2.河南省表界面科学重点实验室,河南郑州 450002)

聚阴离子型化合物的磷酸盐与过渡金属氧化物相比,稳定性较好,在超出化学计量比的状态下仍能保持结构的稳定。Li3V2(PO4)3作为高功率正极材料,具有197 mAh/g的理论比容量,高于 LiFePO4的理论值 169.2 mAh/g[1],且具有较高的稳定性。振实密度和电导率较低,制约了该材料的进一步发展。近年来,人们发现包覆碳或掺杂过渡金属可改善其电化学性能[2-3]。微波法作为一种快速加热的合成方法,具有合成时间短、能耗低等优点。任慢慢等[4-5]采用高温微波碳热还原法制备了Li3V2(PO4)3/C材料。

本文作者以 LiOH◦H2O、NH4VO3、NH4H2PO4及葡萄糖为原料,用一步低温微波碳热还原法制备了Li3V2(PO4)3/C材料,并分析了产物的电化学性能。

1 实验

1.1 Li3V2(PO4)3/C的合成

按 n(Li)∶n(V)∶n(P)=3.1∶2.0∶3.0,称取 LiOH◦H2O(天津产,99.0%)、NH4VO3(天津产,99%)和 NH4H2PO4(天津产,99.0%),再称取上述3种物质总质量20%的葡萄糖(天津产,99.0%)作为碳源,在XQM-0.4L变频行星式球磨机(南京产)上以 400 r/min的转速球磨(球料比 15∶1)4 h后,在烘箱中、120℃下保温2 h,再次球磨 2 h。将粉末取出并压成厚约1~2 mm的薄片,再埋入石墨粉(广东产,电池级)中,在G80W23YSL-V90型家用微波炉(广东产)中,以480 W的功率加热12~24 min,制得 Li3V2(PO4)3/C样品。

1.2 电池的装配

将制得的 Li3V2(PO4)3/C、导电炭黑 SP(深圳产,电池级)和聚偏氟乙烯(上海产,工业级)按质量比 80∶10∶10混合,加入适量的 N-甲基吡咯烷酮(濮阳产,电池级),搅拌得到正极浆料。将浆料涂覆在0.025 mm厚的铝箔(深圳产,99.95%)集流体上,然后在120℃下干燥6 h,再放入油压机的模具中,以10 MPa的压力压制成型。将成型的极片冲成直径为10 mm的正极片(活性物质含量为1.5 mg)。

以金属锂片(天津产,99.9%)为负极、Celgard 2400膜(美国产)为隔膜、1 mol/L LiPF6/EC+DMC+EMC(体积比1∶1∶1,广州产,99.9%)为电解液,组装直径为 20 mm、厚度为1.6 mm的扣式模拟电池。

1.3 性能测试

用D8型全自动X射线衍射仪(德国产)分析样品的晶型结构,CuKα A,扫描速度为4.0(°)/min,管压40 kV、管流40 mA;用JSM-6490LV扫描电镜(日本产)观察粉末样品的微观结构。

用CT2001A型多通道电池测试系统(武汉产)以0.1 C的电流在3.0~4.3 V循环1次,对装配的电池进行活化,再以0.2 C的电流在3.0~4.3 V进行恒流充放电测试。

用CHI600a电化学工作站(上海产)进行交流阻抗测试和循环伏安。交流阻抗测试频率为10-2~105Hz,交流幅值为5 mV;循环伏安的扫描范围为 3.0~4.3 V(vs.Li),扫描速度为0.1 mV/s。

2 结果与讨论

2.1 辐射时间对结构和形貌的影响

图1为不同辐射时间合成的 Li3V2(PO4)3/C的XRD图。

从图1可知,辐射时间为12 min时基本上没有 Li3V2(PO4)3的特征峰,说明在辐射时间较短时,Li+所具有的能量不足以逸出晶格参与反应,导致产物的结晶度较差,粒径较小。随着辐射时间的延长,Li3V2(PO4)3几个特征峰的相对强度增大。辐射时间为18 min时,合成样品的XRD图与标准谱图(ICSD#96962)基本吻合,说明随着辐射时间的延长,Li3V2(PO4)3/C在界面上或界面邻近的晶格内,不断地发生局部规整或者取向规整的反应,结晶度不断提高,结晶趋于完美。此外,碳的加入并没有导致Li3V2(PO4)3的结构发生改变。

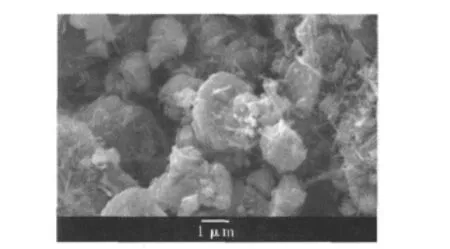

图2为辐射时间为18 min时合成的Li3V2(PO4)3/C的SEM图。

图2 辐射时间为18 min时合成的Li3V2(PO4)3/C的SEM图Fig.2 SEM photograph of Li3V2(PO4)3/C synthesized with 18 min radiation

从图2可知,样品的颗粒大小较均匀,直径约为1μ m,且表面包覆了一层絮状的碳层。碳的存在,改善了 Li3V2(PO4)3颗粒之间的电子电导率;同时,絮状的碳层结构有利于电解液对活性材料的浸润,有利于降低Li+的液相传质阻力,进而改善电池的放电性能。

2.2 辐射时间对电化学性能的影响

2.2.1 充放电性能

不同辐射时间合成的Li3V2(PO4)3/C的首次充放电曲线见图3。

图3 不同辐射时间合成的Li3V2(PO4)3/C的首次充放电曲线Fig.3 Initial charge/discharge curves of Li3V2(PO4)3/C synthesized with different radiation time

从图 3可知,随着辐射时间的延长,样品的首次充/放电比容量先增加,后减少。辐射时间为12 min时,样品的首次充、放电比容量分别为15.0 mAh/g和12.0 mAh/g,充放电效率为 74%;辐射时间为18 min时,首次充、放电比容量分别为132.0 mAh/g和123.0 mAh/g,充放电效率 93.2%;辐射时间延长至24 min,样品的首次充、放电比容量分别降至66.0 mAh/g和52.0 mAh/g,充放电效率为78.9%。

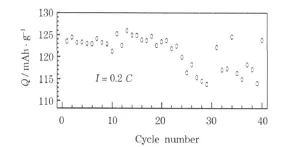

微波辐射18 min合成的Li3V2(PO4)3/C的循环性能见图4。

图4 微波辐射18 min合成的Li3V2(PO4)3/C的循环性能Fig.4 Cycle performance of Li3V2(PO4)3/C synthesized with 18 min radiation

从图 4可知,辐射时间为 18 min时合成的 Li3V2(PO4)3/C不仅具有较高的首次放电比容量,且第40次循环时的容量保持率为100%。

2.2.2 交流阻抗

不同辐射时间合成的Li3V2(PO4)3/C的交流阻抗谱见图5。

图5 不同辐射时间合成的Li3V2(PO4)3/C的交流阻抗谱Fig.5 AC impedance spectrum of Li3V2(PO4)3/C synthesized with different radiation time

图中高频区的压缩半圆代表电荷转移过程的阻抗 Rct,低频区的斜线代表Li+扩散至宿主晶格过程中引起的Warburg阻抗。从图 5可知,辐射时间为 12 min、18 min及24 min合成的样品的 Rct分别为 400 Ω、175 Ω和 250 Ω,而欧姆阻抗(半圆前顶点至原点的距离)基本相同。充放电过程中,减小Rct有利于克服动力学限制,增加Li3V2(PO4)3/C活性材料的嵌锂量,可提高容量、改善电化学性能。

2.2.3 循环伏安

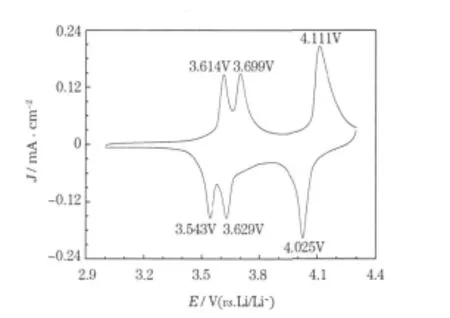

微波辐射18 min合成的Li3V2(PO4)3/C的循环伏安曲线见图6。

图6 微波辐射18 min合成的Li3V2(PO4)3/C的循环伏安曲线Fig.6 CV curve of Li3V2(PO4)3/C synthesized with 18 min radiation

从图6可知,循环伏安曲线中有3对明显的氧化还原峰,分别为4.111 V/4.025 V、3.699 V/3.629 V以及3.614 V/3.543 V,其中 3.614 V/3.543 V与 3.699 V/3.629 V处的峰对应于 Li3V2(PO4)3/C中第 1个 Li+的脱出;4.111 V/4.025 V对应于第2个Li+的脱出。在Li3V2(PO4)3/C晶体结构中,Li+分别位于不同的晶格位置,因此Li3V2(PO4)3/C材料的晶体结构随着电位的变化发生多个相变,相变发生的电位则分别对应于循环伏安曲线上3对氧化还原峰所处的电位;此外,氧化还原电对的峰电位差较小,说明材料具有较好的循环可逆性。这一结果与充放电数据一致。

3 结论

以LiOH◦H2O 、NH4VO3、NH4H2PO4及葡萄糖为原料,通过一步低温微波热碳还原法制备了Li3V2(PO4)3/C正极材料。在微波辐射功率为480 W,辐射时间为18 min的条件下制备的Li3V2(PO4)3/C材料,以0.2 C放电至3.0 V的首次放电比容量为123.0 mAh/g,第40次循环的容量保持率达100%。

[1]Huang Y,Ren H,Yin S,et al.Synthesis of LiFePO4/C composite with high-rate performance by starch sol assisted rheological phase method[J].J Power Sources,2010,195(2):610-613.

[2]Zhou X,Liu Y,Guo Y.Effect of reduction agent on the performance of Li3V2(PO4)3/C positive material by one-step solid-state reaction[J].Electrochim Acta,2009,54(8):2 253-2 258.

[3]Wang J,Liu J,Yang G,et al.Electrochemical performance of Li3V2(PO4)3/C cathode material using a novel carbon source[J].Electrochim Acta,2009,54(26):6 451-6 454.

[4]REN Man-man(任慢慢),LI Yu-zhan(李宇展),ZHOU Zhen(周震),et al.微波法合成正极材料Li3V2(PO4)3[J].Battery Bimonthly(电池),2006,36(1):13-14.

[5]YING Jie-rong(应皆荣),JIANG Chang-yin(姜长印),TANG Chang-ping(唐昌平),et al.微波碳热还原法制备Li3V2(PO4)3及其性能研究[J].Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程),2006,35(11):1 792-1 796.