个体异质性视角下工程移民社会融合研究

皮 蕾,程广帅

(中南财经政法大学 公共管理学院,湖北 武汉 430074)

一、引言

移民的社会融合是一个长期的过程,一般要经历“定居、适应、同化”三个阶段。施国庆、陈阿江等认为,我国工程移民迁移与重建大体经历前期准备、搬迁、生产生活恢复与重建、融合阶段[1]。李华、蒋华林从政治平等、经济同步、文化融入、自然融合等角度提出了判别工程移民是否成功实现社会融合的主要标准[2]。工程移民搬迁后的社会融合问题涉及到一系列的因素,有很多学者对此进行了研究,也取得了丰硕的研究成果,主要涉及到的因素有移民政策、经济因素、安置方式、人际关系、移民心态、文化因素等方面。

(一)移民政策。因为南水北调工程移民融合是根据移民与安置地的社会经济与文化诸方面的最终融入与同化度而言,因而国家的移民政策对移民与安置地有着双向影响与作用[2]。移民政策的落实成为影响南水北调工程移民社区外迁归属感的主要因素。

(二)经济因素。经济利益是移民外迁的最有力杠杆,同时也是影响移民社会融合的主要因素。郝玉章、风笑天的研究表明搬迁前后经济收入的差异影响最大,大多数移民家庭的经济收入都有不同程度的下降,这无疑阻碍了移民适应迁入地生活的关键因素[3]。从其他学者的文献中也能得知,移民谈论最多的就是经济因素,例如找工作难、致富无门路等。通过对上海市崇明县南水北调移民的调查,苏红指出,在安置过程中,南水北调移民存在着艰难的适应过程,其中经济上的困窘居首位。

(三)安置方式。南水北调工程移民实行就地安置与异地安置、集中安置与分散安置、政府安置与移民自找门路安置相结合。风笑天通过对江苏、浙江343 户南水北调农村移民的调查结果显示不同安置方式以及由不同安置方式所带来的地缘关系的变化对移民社会适应的过程具有明显的影响[4]。此外,许佳君、余文学以小浪底水库移民为例进行研究,认为移民安置时间长短、移民安置模式、远迁近迁等因素都直接影响水库移民与安置区居民的融合。

(四)人际关系。风笑天指出移民在安置地的人际交往状况、特别是异质人际交往(即与当地居民的交往) 状况,对增强和提高移民的社会适应具有最为重要的促进作用[4]。庾光蓉、徐燕刚认为工程移民在原居住地的社会关系基本被破坏,而短时间内,移民在迁居地又无法建立起与迁居前相似的社会关系时,移民们便对自己的社会交际与交流问题表现出忧虑,在情感、认知和行为上呈现出矛盾性特点。

(五)移民心态。移民的心态真实、直接地反映了移民对搬迁安置及未来生活的愿望和要求,对其社会行为有直接的影响[2]。运用问卷调查和焦点小组相结合的方法,楼玮群、何雪松对285名香港新移民进行了调查分析,发现乐观取向、社会服务的使用是影响社会融合的重要因素,高乐观取向、更多使用社会服务的新移民社会融合程度更高。

(六)文化因素。文化是一个很活跃的因素,对移民的社会融合影响甚广,迁移导致移民对异质文化的适应是一个考验。何泽仪,彭婷基于对湖南多个地区南水北调移民居住地的持续调查,从社会文化学的角度分析移民和当地居民间存在的矛盾及其文化成因[8]。移民和当地居民间经济文化、语言文化和心理文化等方面的差异,对他们的社会角色认知及定位产生了不利影响。这种不利影响导致的文化矛盾最终会引发一系列社会问题。

基于以上分析,可以看出对于工程移民的社会融合研究,大多都是理论上的定性研究,定量分析的研究较少,而且多数是研究分析移民迁入地等外在因素,而较少从移民的内在因素来衡量社会融合。但事实上,个人异质性等内在因素对这些移民的社会融合状况是有很大影响的,而这正是本文的研究视角,本文将以此来分析个体特征差异在社会融合上的体现,从而有利于政策制定者根据不同群体的个体特征制定相应的政策。

二、调查总体与样本特征

本文使用的数据库是中南财经政法大学人口与区域研究中心于2008年7月在湖北省巴东县所做问卷调查而得,调查中以行政村为单位进行抽样,共获得有效调查问卷421份。本研究主要研究对象为工程移民的社会融合程度,为方便分析,特剔除掉非移民样本,最后获得可用样本为253份。

(一)自变量

自变量主要包括年龄、性别、民族、受教育程度、婚姻状况、政治面貌。其中,男性占60.7%,女性为39.3%;年龄分成两部分,50岁以下占57.1%,50岁以上为42.9%;民族中汉族占34.5%,少数民族占 65.5%;受教育程度分为大专及本科(3.6%),中专及高中(9.5%),初中及以下(86.9%);婚姻状况为未婚(0.8%)、已婚(90.5%)、离异(1.6%)、丧偶(7.1%)。政治面貌中党员占6.3%,非党员占93.7%。

(二)因变量

本文考察的移民社会融合程度的衡量指标包括生活适应性、人际关系适应性以及经济适应性三个方面。其中生活适应性主要体现在移民的日常生活需要方面,如基本的生产需要,如问题“您对现在吃、穿等基本生存需要满意状况的评价如何?”“您对当地医疗卫生设施与条件是否满意评价?”人际关系适应性,即与当地居民的交往,遇到困难时是否接受他人的帮助,和邻里关系是否和睦。经济适应性主要表现在4个方面:劳动条件的适应性由耕地质量和生产条件的满意度体现;家庭经济收入的适应性体现为迁移前后的收入差异和与当地居民经济条件的横向比较;生产活动的适应性主要以生产技术使用和生产技术咨询及共享体现,对未来经济发展的信心,如“您所掌握的生产种植技能或收益对您家增加经济收入的重要性”。

三、社会融合程度分析

(一)生活适应性

移民群体对其搬迁前熟悉的生活环境以及生活习惯一时难以改变,而外迁移民需要一个漫长的适应与被吸纳的过程,在这个过程中,迁入地的生活环境及当地的生活习惯及其他一些特征很大程度上会影响移民户的社会融合程度。

本文对生活适应性的研究主要为基本的生活需要,即是日常的衣食住行。将所得的有效问卷进行整理后,按问题答案进行打分,最后将各项进行加总,得分越高者,表明生活适应性越好。然后运用两独立样本T检验和单因素方差分析对不同自变量进行分析,得到如下(见表1和表2)。

表1为以性别、年龄、民族、政治面貌为自变量,生活适应性为应变量的两独立样本T检验的均值检验结果,从表中可得,首先,从总体方差的F检验和P值来看,可以认为在性别、年龄、民族、政治面貌的方差没有显著差异。然后,由于他们的方差没有显著差异,则在方差相等的情况下可知均值T检验的结果。其中,性别的T统计量得观测值为-0.299,对应的双边概率P值为0.765,显然可以认为其均值没有显著性差异,及不同性别移民的生活适应性不存在显著差异。从年龄来判断,其方差齐性检验的P值显然没有通过检验,即方差没有显著差异,均值T检验的结果是:T值为-17.161,对应的双边概率P值为0,可知其均值有显著差异,即,不同年龄段移民在生活适用性方面存在显著差异。同样可知,不同政治面貌的移民在生活适应性上也存在显著差异。而不同的民族对生活的适应性则没有太大的影响。

表2为以婚姻状况和受教育程度为自变量,生活适应性为应变量的单因素方差分析结果。从受教育程度来看,不同受教育程度的方差没有显著性差异,且其均值也通过了检验,P值为0.020。从表2中的均数多重比较检验表中可得,其中,初中及以下文化程度和高中及中专文化程度的移民间没有显著性差异,在0.05的置信水平下不显著;而大专及本科与高中及中专、初中及以下间都存在显著性差异。从而可得,文化程度越高,其生活适应性程度差异越不显著,即其社会融合程度越好。从婚姻状况来看,不同婚姻状况的方差没有显著性差异,且其均值检验也通过了检验,P值为0.000。从表2中可得,丧偶和已婚、丧偶与离异存在显著差异,其P值达到了0.000和0.033,均在0.05的置信水平下通过检验,丧偶与未婚者也存在显著差异,其P值在0.1的置信水平下通过了检验,而未婚与已婚、离异,已婚与离异,这些指标则都没有通过检验,即其两两间不存在显著差异。从而可以认为丧偶者与其他婚姻状况者比较,其在生活适应性上要较弱,即社会融合的程度也要稍差些。

表1 不同个体特征生活适应性的独立样本T检验

注:***、**和*分别表示变量在1%、5%和10%的统计水平上显著。

表2 均数多重比较检验表(生活适应性)

注:***、**和*分别表示变量在1%、5%和10%的统计水平上显著。

(二)人际关系适应性

人际关系就是人们在生产或生活活动过程中所建立的一种社会关系,是我们在社会实践中与人产生的交往关系,人际关系对每个人的情绪、生活、工作有很大的影响,甚至对其周围的环境以及个人与组织的关系均有极大的影响。

人际关系适应性在本研究中主要从以下四个方面体现,即与当地居民的交往,遇到困难时是否接受他人的帮助,和邻里关系是否和睦。通过对评价人际关系适应性不同问题的评价得分,可以得到每个移民户的人家关系适应值,运用两独立样本T检验和单因素方差分析对不同自变量进行分析,得到如下表3和表4。

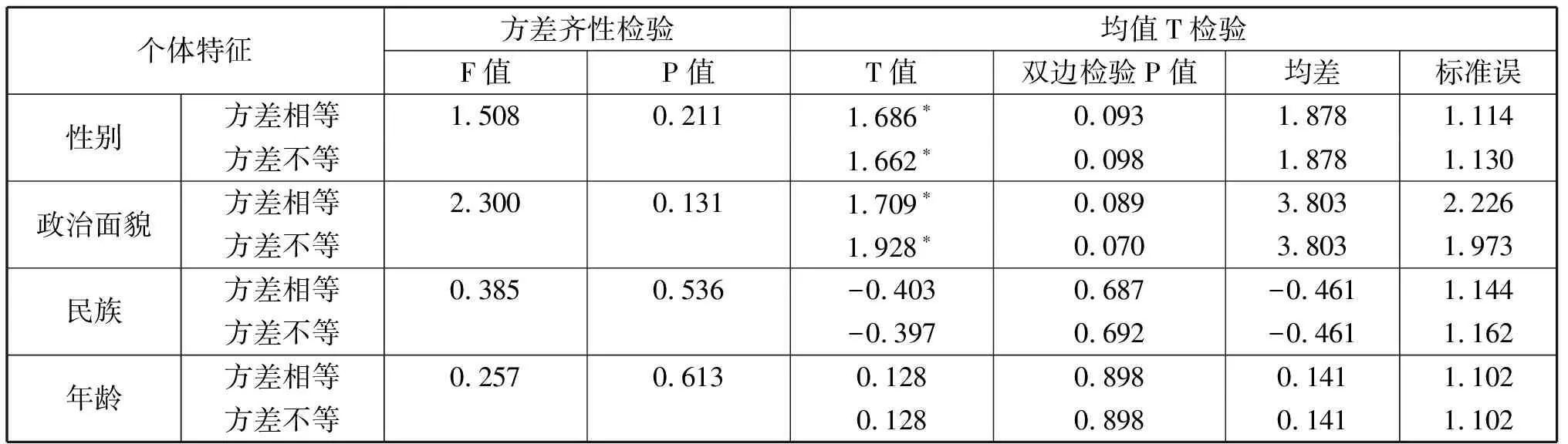

表3为以性别、政治面貌、民族、年龄为自变量,人际关系适应性为应变量得两独立样本T检验,由表中各个不同自变量总体方差的F检验值和P值来看,性别、政治面貌、民族、年龄的方差均没有显著差异。然而在方差相等情况下进行的均值T检验值结果却大不相同。首先,从性别方面来看,双边检验的P值在0.1的置信水平下通过检验,即不同性别的移民户在人际关系适应性方面存在现在差异。其次,从政治面貌来看,其P值也在0.1的置信水平下通过检验,说明政治面貌不同,对人际关系的适应性也不同。即不同性别层次和不同政治面貌的移民群体的在人际关系方面的社会融合程度是有差异的。最后,从民族和年龄来看,这两个自变量的P值均没有通过检验,证明不同民族和不同年龄层次的移民户在人际关系的适应性上没有显著性差异。

表4为以婚姻状况和受教育程度为自变量,人际关系适应性为因变量的单因素方差分析结果。由单因素方差分析得到,婚姻状况的方差不存在显著差异,为P值为0.104,然而从均值多重比较检验表来看,两两进行比较时,不同婚姻状态的移民户之间均不存在显著差异,都没有通过检验,这说明在人际关系交往方面并没有受到婚姻状况的影响。对受教育程度的单因素方差分析时,方差齐性检验的P值为0.033,在置信水平为0.05时通过检验,另从上表4可知,在做均值多重比较时,各不同教育程度的两两比较的标准差P值都未通过检验,即不同教育程度在人际关系适应性上不存在显著性差异。

表3 不同个体特征人际关系适应性的独立样本T检验

注:***、**和*分别表示变量在1%、5%和10%的统计水平上显著。

表4 均数多重比较检验表(人际关系适应性)

(三)经济适应性

经济发展是农民生产生活的核心和目的,经济利益也是移民搬迁的最有力杠杆,也会在移民的融合过程中起到至关重要的作用。经济适应性或者说经济适应能力不是一蹴而就的,而是在不断的社会生活中对当地经济从陌生到熟悉,再到能充分利用当地条件发掘经济价值。对于移民户来说,一个新的环境,驾驭得越好,它所能带来的经济价值越高,比如,很多农户利用库区水资源丰富的特点,开展特色产业如养鱼、养青蛙等经营,从而带来了丰厚的经济收入。

本研究对经济适应性的衡量指标包括:劳动条件的适应性、家庭经济收入的适应性、生产活动的适应性、对未来经济发展的信心。将所得的有效问卷进行整理,对各个问题采用打分法并加总,得到每个移民在经济适应性方面的得分值。再运用统计分析方法对根据不同变量分析其经济适应性方面的差异。如表5和表6。

表5 不同个体特征人际关系适应性的独立样本T检验(经济适应性)

注:***、**和*分别表示变量在1%、5%和10%的统计水平上显著。

表6 均数多重比较检验表(经济关系适应性)

注:***、**和*分别表示变量在1%、5%和10%的统计水平上显著。

表5为以性别、政治面貌、民族、年龄为自变量,经济适应性为因变量的两独立样本T检验的均值检验结果,从表中可得,首先,从总体方差的F检验和P值来看,性别的方差齐性检验有显著差异,因为若显著性水平为0.1,其概率值0.087小于0.1。则在方差不相等的情况下,看起T检验的结果,其中,T统计量的观测值为2.248,对应的双边检验P值为0.026,由于概率P值小于0.05,因此可以认为该变量的均值有显著差异,即不同性别的经济适应性的均值存在显著差异。其次,政治面貌和民族的方差齐性检验结果表明,这两个自变量的方差没有显著差异,且均值T检验没有通过,表明在不同政治面貌和民族情况下,没有显著性差异。最后,从年龄来看,它的方差也没有显著差异,P值大于0.1,而T统计量的观测值为-0.375,对应的双边概率P值为0.071,在显著性水平为0.1时通过检验,因此可以认为不同年龄的均值存在显著差异,即不同年龄层次的移民户在经济适应性上存在显著差异。

表6为以婚姻状况和受教育程度为自变量,人际关系适应性为应变量的单因素方差分析结果。由单因素方差分析得到,婚姻状况的方差没有显著差异,为P值为0.165,从均值多重比较检验表来看,只有已婚与丧偶比较时,P值为0.043,通过检验,即这两种婚姻状态的均值之间存在显著性差异,而其他状况进行两两比较时,其均值之间没有显著性差异。从受教育程度来看,方差齐性检验的概率值为0.230,方差没有显著差异,且从上表看,各不同受教育程度间都没有显著性差异。

四、结论

移民的社会融合是三峡工程安全移民与社会稳定的主要内容(李华、蒋华林,2002)。王蜀见(2007)通过对三峡工程移民的社会融合问题研究,提出和谐社会是社会各阶层和各群体诚信友爱、和睦相处的社会,关注社区中不同类型群体间的融合是构建社会主义和谐社会的重要课题之一。三峡工程移民这一庞大群体的社会融合对于构建社会主义和谐社会意义重大,而构建和谐社会为三峡工程移民的社会融合提供了历史机遇,同时,三峡工程移民的社会融合也有利于和谐社会的构建。

从以上分析可得,不同的个体特征在不同方面均对社会融合程度有一定的影响,很多变量的影响是非常显著的,主要有:

(一)不同年龄,不同政治面貌,不同婚姻状况(特别是丧偶移民户)和不同受教育程度在生活适应性方面都存在显著性差异,即其社会融合程度也不相同。

(二)在人际交往中,不同性别和不同政治面貌的移民户的适应性存在差异,即以人际关系适应性为导向的社会融合程度也会存在不同。

(三)对于不同的性别,不同的年龄,已经不同的婚姻状况(特别是丧偶移民户)在经济适应性上存在显著差异,从而其社会融合程度也会有不同程度的影响。

从以上结论来看,政府在解决和处理移民问题时应该对症下药,可以从不同个体特征的移民群体采取特定的措施,是移民户能够更好的融入到迁入地,恢复生产生活。

参考文献:

[1] 施国庆,陈阿江.非自愿移民的社会整合研究[J].江苏社会科学,2002(6).

[2] 李华,蒋华林.论三峡工程移民的社会融合与社会稳定[J].重庆大学学报,2002(2).

[3] 郝玉章,风笑天.三峡外迁移民的社会适应性及其影响因素研究——对江苏227户移民的调查[J].市场与人口分析,2005(6).

[4] 风笑天.安置方式、人际交往与移民适应——江苏、浙江343户三峡农村移民的比较研究[J].社会,2008(2).

[5] 许佳君,余文学.水库移民与安置区原居民的社会整合[J].学海,2001(2).

[6] 庾光蓉,徐燕刚.论四川水库移民在安置地的心理特征与文化融合[J].四川师范大学学报,2008(5).

[7] 楼玮群,何雪松.乐观取向、社会服务使用与社会融合:香港新移民的一项探索性研究[J].西北人口,2009(1).

[8] 何泽仪,彭婷.入湘三峡移民与当地居民的文化融合探析[J].三峡大学学报,2006(1).