体检人群脂肪肝与代谢综合征及其组份的相关性分析

曾洪利,王宏宝,刘 颖,张春玉

(1.大连医科大学 附属第二医院 内分泌科,辽宁 大连 116027;2.大连医科大学 7年制2004级,辽宁 大连 116044; 3.大连医科大学 附属第二医院 体检中心,辽宁 大连 116027)

近年来,随着人们生活水平的提高、生活方式的改变及医学影像检查技术的提高,脂肪肝的检出率不断增高,并且无论是酒精性还是非酒精性脂肪肝均有发展至肝硬化、肝癌,以及肝功能衰竭的风险[1]。因此,脂肪肝的流行病学研究受到普遍关注。高脂血症患病率也呈逐年增高的趋势。为了探讨人体血脂的含量与脂肪肝之间的相互关系,作者对大连医科大学附属第二医院体检中心健康体检者的血脂和肝脏超声的资料进行统计学分析,以了解人群脂肪肝的患病率及其与血脂之间的相关性。

1 资料与方法

1.1 对 象

2009年6月~2010年6月大连医科大学附属第二医院体检中心8009例健康人群体检资料。其中,男性4518例,占56.4%,平均年龄为(46.46±13.49)岁;女性3491例,占43.6%,平均年龄(44.27±14.47)岁;男∶女为1.29∶1。详细询问年龄、性别、相关病史、个人史等,除外急性疾病、严重肝肾疾病。分组:按年龄分为29岁以下、30~、40~、50~、60~和70~岁6组,计算各组脂肪肝的患病率;按有无脂肪肝分为脂肪肝组和非脂肪肝组,比较两组甘油三酯(TG)、胆固醇(CHOL)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)均值有无差异。并分析脂肪肝与代谢综合征及其组份的相关性。

1.2 标本的采集和测定

所有受检者均于清晨空腹来院受检,坐位采集静脉血3~4 mL,室温下静置,凝集后离心分离血清,1~3 h内完成生化分析项目。血脂谱包括TG(mmol/L)、CHOL(mmol/L)、HDL-C(mmol/L)、LDL-C(mmol/L),测定采用酶学法,以上测定均在日立7600-020全自动生化分析仪上完成。

1.3 超声检查

采用日本生产的HS-2000型B超检测仪(探头频率7.5 MHz/50 mm)对全体受检人群进行肝脏检查。超声诊断脂肪肝标准[2]:①肝区近场回声弥漫性增强(强于肾脏和脾脏),远场回声逐渐衰减。②肝内管道结构显示不清。③肝脏轻至中度肿大,边缘角圆钝。④彩色多普勒血流显像提示肝内彩色血流信号减少或不易显示,但肝内血管走向正常。⑤肝右叶包膜及横膈回声显示不清或不完整。凡具备第1项加其余1项以上者可确诊为脂肪肝,仅具备第1项为疑似诊断。对于疑似病例予以排除。

1.4 统计学方法

2 结 果

2.1 体检人群脂肪肝的患病情况

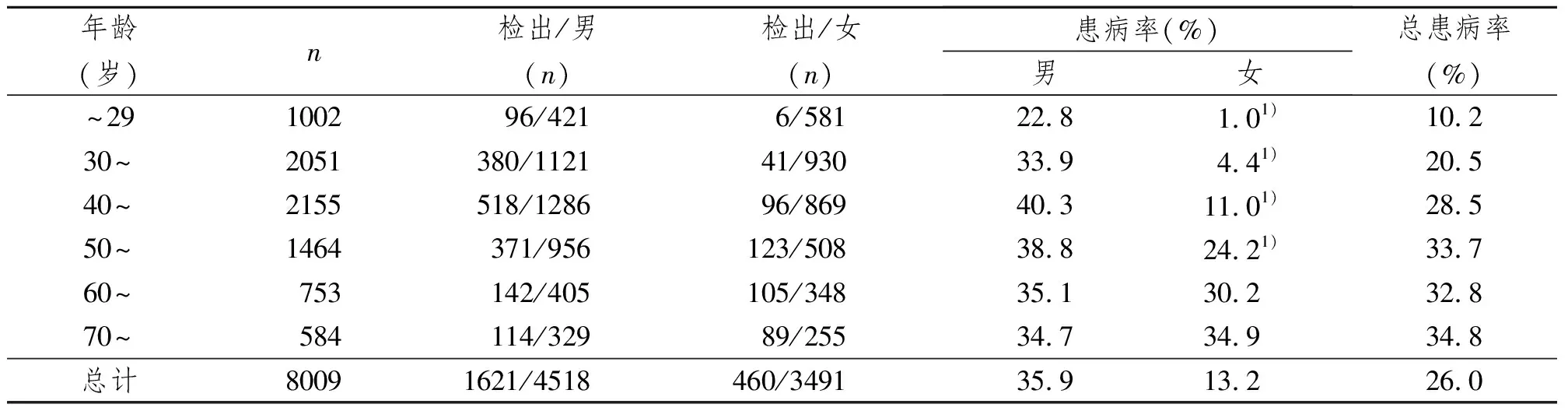

8009例健康体检者中,共发现脂肪肝2081例,人群患病率为26.0%;其中男性体检人数为4518例,发现脂肪肝1621例,患病率为35.9%;女性体检人数为3031例,发现代谢综合征460例,患病率为13.2%,男女患病率比较,男∶女为3.52∶1,差异具有显著性意义(P<0.001)。将所有受检人群按年龄、性别分组,各组脂肪肝患病率变化见表1。由表可见,<60岁年龄组内,男性患病率高于女性患病率,两者比较差异具有显著性意义(P<0.05),>60岁年龄组内,男性患病率与女性患病率比较,差异无显著性意义(P>0.05)。

2.2 脂肪肝组与非脂肪肝组血脂均值比较

按有无脂肪肝分为脂肪肝组和非脂肪肝组,并按年龄分组,各组血脂均值比较见表2。由表可见,各年龄组内脂肪肝组TG和HDL-C均值与非脂肪肝组比较,差异有显著性意义(P<0.001),<50岁年龄组内脂肪肝组CHOL和LDL-C均值与非脂肪肝组比较,差异有显著性意义(P<0.001),50~69岁年龄组内,脂肪肝组CHOL和LDL-C均值与非脂肪肝组比较,差异无显著性意义(P>0.05),>70岁年龄组内,脂肪肝组CHOL均值与非脂肪组比较,差异有显著性意义(P<0.001),而脂肪肝组LDL-C均值与非脂肪肝组比较,差异无显著性意义(P>0.05)。

表1 体检人群脂肪肝患病率

表2 脂肪肝组与非脂肪肝组血脂均值比较

2.3 脂肪肝与代谢综合征及其组份的相关性

以脂肪肝为因变量,以年龄、性别、BMI、高血压、高血糖、TG、CHOL、HDL-C及LDL-C为自变量,进行logistic回归分析,结果显示经年龄及性别校正后,脂肪肝与TG、CHOL、LDL-C、BMI、高血压及高血糖呈正相关(r值分别为2.461,1.462,1.358,1.535,2.424,1.629,P均<0.001),而与HDL-C呈负相关(r=0.047,P<0.001)。见表3。

表3 脂肪肝与代谢综合征及其组份相关性

3 讨 论

肝脏是脂肪代谢的重要器官,正常情况下肝细胞内含有约5%的脂肪(大多为甘油三酯),进出肝细胞的脂肪处于动态平衡状态,胞浆内看不到脂滴。若胞浆内脂肪含量增多,低倍镜下视野内脂肪变的肝细胞<30%者称为肝细胞脂肪变性,组织学中脂肪变性肝细胞在30%以上称为脂肪肝[3]。近10年来,中国脂肪肝尤其是非酒精性脂肪肝(NAFLD)的患病率明显上升,2004年上海成人脂肪肝的患病率为20.82%[1]。本研究显示,大连地区体检人群脂肪肝患病率为26.0%,其中男性患病率为35.9%,女性患病率为13.2%,男性脂肪肝患病率高于女性,考虑可能与男性社会应酬比女性多,高脂食品摄入较多以及饮酒、吸烟等因素有关。随着年龄增长,女性脂肪肝患病率呈上升趋势,显示女性脂肪肝的发生与年龄呈正相关,考虑与女性绝经后雌激素产生减少,导致血脂代谢紊乱、胰岛素抵抗增加有关[4]。

近年来,国内外对脂肪肝与代谢综合征及其组份的相关性进行了许多研究,认为脂肪肝通常与中心性肥胖、2型糖尿病、脂代谢异常以及高血压有关[5]。范建高等[1]研究结果显示,男性、高甘油三酯血症、糖尿病、空腹血糖增高、高血压病、腰围增粗、体重指数增大是脂肪肝的危险因素,提示脂肪肝与胰岛素抵抗为中心的多元代谢紊乱密切相关。本组资料显示,脂肪肝组TG、CHOL、LDL-C水平高于非脂肪肝组,HDL-C水平低于非脂肪肝组,对脂肪肝进行logistic回归分析,经年龄及性别校正后,结果显示脂肪肝与TG、CHOL、LDL-C、BMI、高血压及高血糖呈正相关,而与HDL-C呈负相关,提示TG、CHOL、LDL-C、血糖、BMI、血压增高是脂肪肝的危险因素,而HDL-C增高是脂肪肝的保护因素。

脂肪肝尤其是非酒精性脂肪肝的发病机制迄今为止尚不甚清楚。目前被广泛接受的一个理论是“二次打击”假说[6,7]。第一次“打击”是指外周胰岛素抵抗造成脂肪酸和TG在肝脏累积引起的单纯肝脂肪变性;第二次“打击”是指在第一次“打击”基础上引起慢性氧化应激导致肝细胞凋亡和/或肝细胞坏死、炎症及纤维化,进一步促进肝硬化的发生和发展。有作者把包括酒精、肥胖、糖尿病、药物及其他代谢异常等病因引起的脂肪肝病变[8],一并纳入“二次打击”假说的发病机制里予以解释,认为许多发病因素可通过引起氧化应激和脂质过氧化反应作为共同致病途径对肝脏实施二次打击,导致脂肪肝发生及其后病变的进展。

本研究证明,脂肪肝的发生率与脂代谢异常密切相关。两者均能引起一系列的并发症从而影响人们的生活质量,因此要予以高度重视。降低脂肪肝的发病率,首先要有效控制脂代谢紊乱的发生,从而减少脂肪肝的发生,提高患者的生活质量。

参考文献:

[1] 范建高,朱军,李新建,等.上海市成人脂肪肝患病率及其危险因素流行病学调查[J].中华肝脏病杂志,2005,13(2):83-88.

[2] 中华医学会肝脏病学分会脂肪肝和酒精性肝病学组.非酒精性脂肪性肝病诊疗指南[J].中华肝脏病杂志,2006,14(3):161-163.

[3] 中华医学会肝脏病学分会脂肪肝和酒精性肝病学组.非酒精性脂肪性肝病诊断标准[J].中华肝脏病杂志,2003,11(2):71.

[4] 吕宝经,郭晋村,陆尚彪,等.绝经后妇女冠心病患者雌激素、凝血及纤溶系统的变化[J].中华心血管病杂志,2004,32(1):33-34.

[5] Po-Hsin Chiang,Tsui-Yen Chang,Jong-Dar Chen.Synergistic effect of fatty liver and smoking on metabolic syndrome[J].World J Gastroenterol,2009,15(42):5334-5339.

[6] Moreno Sanchez D.Patogenia de la hepatopat a grasa no alcoh lica primaria[J].Med Clin (Barc),2005,124(17):668-677.

[7] Day CP.Pathogenesis of slcalohepalilis,Best practice and rescaroh[J].Clin Gastroienterol,2002,16:663-782.

[8] 曾民德.脂肪肝发病机制及其“二次打击”假设[J].中华消化杂志,2002,22(3):167-168.