2009年度我院药品不良反应监测工作总结

叶思款,袁 进,凌 丽,石 磊

药品不良反应(ADR)监测是合理用药的重要依据,是关系到广大患者用药安全有效、减少医患纠纷的一件大事。目前药品不良反应监测工作在我国的各个医疗领域都已经深入开展[1]。本文就我院2009年收集上报的1 174例ADR进行统计、分析,并总结了ADR的一般规律和特征,为临床合理用药提供依据。

1 资料来源与方法

对2009年我院上报的1 174例ADR报告进行回顾性分析及讨论,采用描述性研究方法[2-3],对1 174例ADR报告的一般情况、用药途径、药物种类、临床表现、不良反应等进行统计、分析。

2 结果与分析

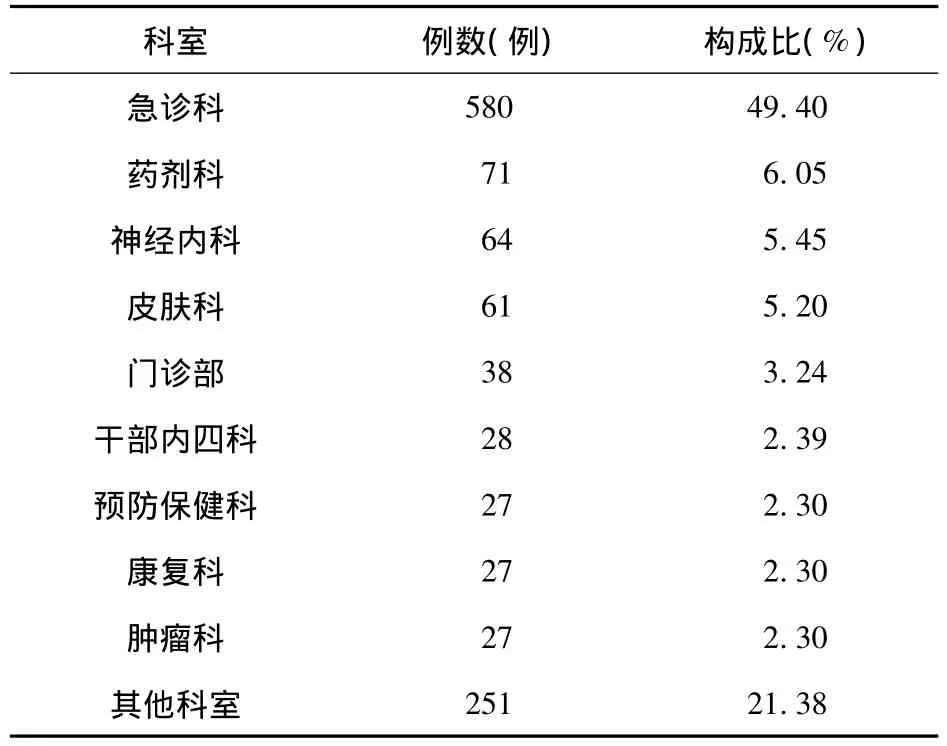

2.1 报告人职业和科室分布 报告人包括医生、护士和药师,其中医生上报323份,占27.51%;护士上报780份,占66.44%;药师上报71份,占6.05%。ADR报告来自全院34个科室,其中住院患者380例,门诊患者794例,见表1。

表1 ADR报表科室分布

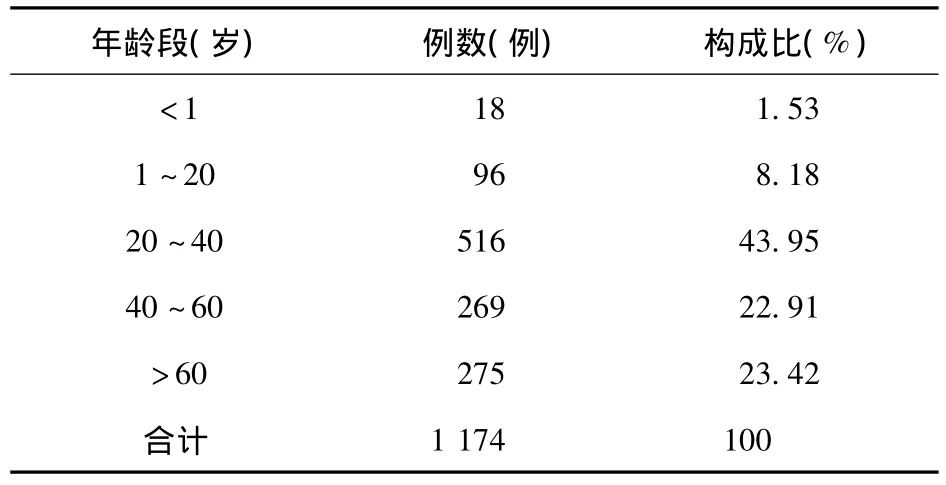

2.2 病例报告人口学特征 1 174例中,男542例,女632例,年龄1~96岁,平均(42.1±21.9)岁。

表2 患者年龄分布情况

2.3 用药情况分析

2.3.1 引起ADR的中成药与非中成药构成情况分析 按照国家关于中成药和非中成药(含化学药物、生物制品)的分类,非中成药共1 129例次,占96.17%;中成药共45例次,占3.83%。

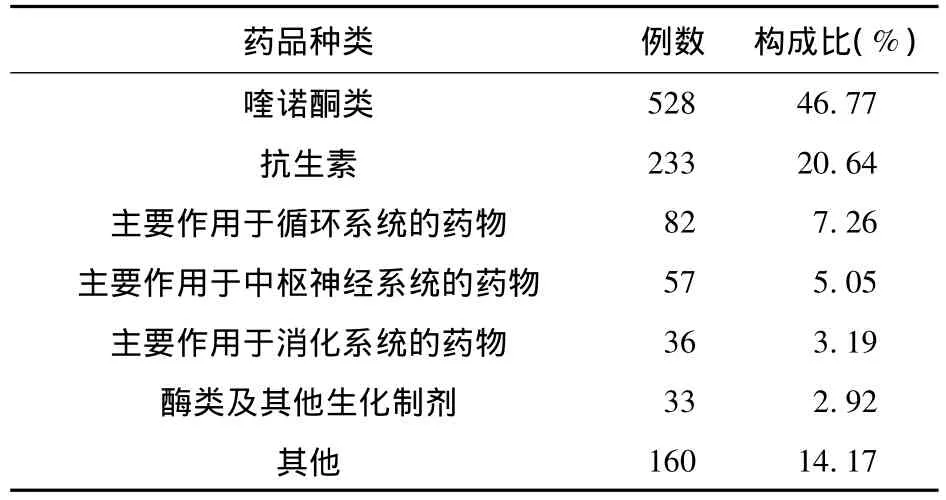

2.3.2 引起ADR的非中成药按药理学分类情况见表3。

表3 引起ADR药品的药理学作用分类

2.3.3 引起ADR药品的给药途径 口服给药167例次,占14.22%;静脉给药992例次,占84.5%;动脉注射1例,占0.09%;肌注4例,皮下注射4例,各占0.34%;外用6例次(包括滴眼1例次),占0.51%。

2.4 药品不良反应/事件分析

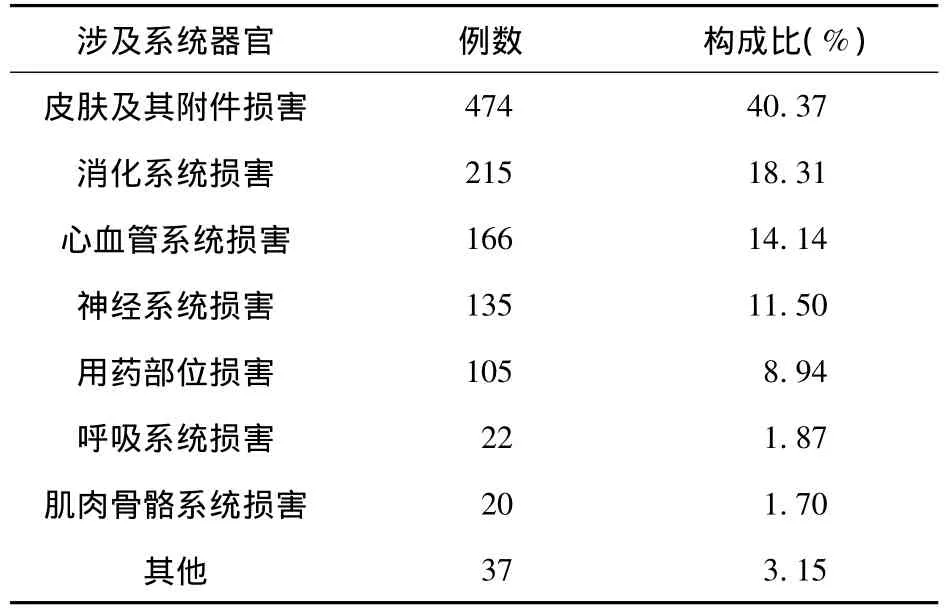

2.4.1 ADR涉及的系统/器官情况 见表4。

2.4.2 药品不良事件的转归 按照严重程度分为一般的1 141例,占97.19%;严重的33例,占2.81%。新报告50例,占4.26%,其中新的严重的3例。40例患者未采取停药或其他治疗措施,1 134例患者采取了停药、减量或减慢滴速、对症治疗等措施。除1例因固定型药疹主动出院、1例因过敏性休克死亡外,其余患者均好转。死亡患者因颅底凹陷症行喉镜检查,在使用2%盐酸丁卡因注射液行表面麻醉约2 min后,发生过敏性休克,经多方抢救无效,最后因呼吸循环衰竭而死亡。

表4 药物不良反应所涉及的系统/器官情况

2.5 关联性评价 对1 174例药品不良反应进行关联性评价,其中肯定298例,占25.38%;很可能871例,占74.19%;可能5例,占0.43%。

2.6 ADR发生的时间 用药后最短0.5 min、最长11个月后发生ADR。在30 min内发生的占64.73%,0.5~1 h占7.6%,1~24 h占12.11%,超过24 h占15.56%。

2.7 ADR持续时间 反应持续时间最短1 min,最长90 d。反应持续时间在30 min内的占58.79%,0.5~1 h占11.40%,1~24 h占15.08%,超过24 h占14.73%。时间在1 d内的主要是静脉炎、皮疹和消化道症状;时间超过1 d的主要为粒细胞缺乏、肝肾功能损害以及固定型皮疹。

3 讨论

3.1 医师、护士、药师在ADR监测中的作用 临床医师在询问患者病史、用药史、过敏史时较易获得药物使用信息。临床着重关注一些严重、罕见的ADR,而对一些常见的以皮肤及附件症状、消化道症状为主的ADR注意较少;护理人员在患者使用药物过程中能直接接触患者,往往较能反映一些表现直观、发生速度快的ADR,如静脉注射时局部皮肤、肌肉或神经系统的ADR,口服药物的消化系统ADR等;药学人员在药物调剂、咨询等工作中与患者接触,在发现一些与用药有关的迟发性或药物积蓄效应所引发的ADR方面具有优势[4]。药师应引导医师和护士正确看待ADR,强化ADR的危害意识,提高医务人员的警惕性,并进行阶段性总结,为以后临床更加安全、合理用药提供保障。

3.2 性别、年龄对药品不良反应的影响 从报告资料看出,女性发生率略高于男性,这与国内外统计一致。各年龄段中,值得注意的是≥60岁者有275例,占23.43%,因此,老年人的不良反应发生情况值得警惕,老年人易发生ADR的因素大致如下:(1)老年人的肝、肾功能下降,导致药物在体内的代谢、排泄能力下降,药物蓄积[5-6];(2)老年人多患老年慢性疾病[7],在就诊时,常忘记向医生说明自己正在服用的药物,而导致重复用药或药物间相互作用。所以,对于老年患者,应慎重选择药物、选定剂量,避免药物相互作用。

3.3 不同给药途径对ADR的影响 1 174例ADR报告中,992例由于静脉滴注引起,静脉给药引起不良反应远高于其他给药途径[8-9]。由于静脉给药产生ADR的间接诱因较多,如内毒素、pH值、渗透压、微小粒子等[10],所以,临床上应根据患者病情正确选择给药途径,能口服用药者尽量避免静脉给药,同时还需要正确的护理、操作,避免药物配伍不当、浓度过高、滴速过快等因素,以减少ADR的发生。

3.4 抗菌药物的合理使用 1 174例ADR病例中,有784例是由抗菌药物引起的不良反应。而且以喹诺酮类[11]、头孢菌素类[12]及青霉素类为主,这些药物均为临床常用、已知毒副作用较小、安全性较高的药品,有报道,临床上报的不良反应报告中,许多病例均为超剂量用药[13]。因此,合理使用抗生素应引起重视。医生应根据抗菌药物临床指导原则,严格掌握适应证,依据药敏试验结果,按阶梯由窄谱到广谱合理选用抗生素,避免长期用药,对高过敏性药物应做皮试或充分问诊,以减少不良反应的发生。

3.5 中药注射剂的不良反应监测 中药的不良反应所占比例也很大,主要原因为中药成分复杂,没有严格掌握适应证[14-17]。因此,临床应用中药注射剂应提高警惕,严格掌握适应证,按照药品说明书使用,密切注意患者过敏史并加强监护。

在1 174例药品不良反应中,仅有2.81%的患者产生了严重后果,而大部分患者均为治愈或好转,因此,大部分的药品不良反应是可以治愈的,也是可以避免的。因此,医生在临床治疗时,应充分考虑患者的用药史、过敏史及家族史,尽可能减少致敏药物的应用,从而减少ADR的发生。

综上所述,由于引起ADR的原因比较复杂,医药界应提高警惕,加强防患意识,做好ADR的监测工作。药品生产厂家应该努力改善生产条件,及时更新相应的工艺设备,以提高药品质量,并且在说明书上尽可能完善药品不良反应及禁忌证等,确保患者用药安全。临床使用者应该严格根据患者的病情及外界因素等合理用药,根据情况适时做出停药或改变给药方案等处理。

[1] 刘贵银,徐卫宾,刘玉英.720例药品不良反应报告信息汇总分析[J].药物警戒,2006,3(1):30-32.

[2] 李刚,龙恩武,童荣生,等.1810例药品不良反应报告分析[J].中国药房,2008,19(14):1100.

[3] 陈新谦,金有穆,汤光.新编药物学[M].第15版.北京:人民卫生出版社,2003:253-259.

[4] 薛海霞,赵东永.2008年1-8月份我院药品不良反应报告分析[J].现代医药卫生,2009,25(5):694.

[5] 魏娟娟,白玉国,魏国义.我院339例药物不良反应分析[J].中国医药,2010,5(6):534-535.

[6] 陈富超,方宝霞,朱军,等.302例药物不良反应临床分析[J].中国医药,2007,2(8):473-474.

[7] 李旭梅,涂厉标.2006-2007年我院药品不良反应报告比较分析[J].药学进展,2009,33(1):38.

[8] 张天栋,刘世峰.药物不良反应146例临床特点分析[J].中国医药,2010,5(2):174-175.

[9] 丁海燕,王浩.药物不良反应587例监测报告分析[J].中国医药,2009,4(7):526-527.

[10] 谢丽君,吴佳滨,张华.我院2008年药品不良反应报告总结[J].中国民族民间医药,2009:18.

[11] 方宝霞,时晓亚,李鹏,等.抗菌药物引起骨与关节疼痛169例分析[J].中国医药,2010,5(7):627-628.

[12] 王亚军.头孢菌素类药物在儿科应用中的不良反应[J].中国医药,2009,4(7):559-560.

[13] 戚颖.129例抗菌药不良反应报告分析[J].中国现代药物应用,2009,3(1):65-67.

[14] 张琳,魏国义.中药注射液不良反应50例分析[J].中国医药,2009,4(12):986-987.

[15] 王晓瑜,王宏敏,杜文民,等.中药静脉滴注引发不良反应的探析及防范[J].中国临床医学,2005,12(4):732-734.

[16] 徐文科,杨益艳,汪琳.中药不良反应116例回顾性分析[J].中国医药,2009,4(2):122-123.

[17] 汪荣华,钱崇付,任东平.198例中药注射剂不良反应分析[J].安徽医药,2009,13(7):858.