唐河水电站泄洪闸模型试验研究

郭天明

1 工程概况

唐河水电站坝址位于灵丘县东河南镇韩淤地村西170m处,距县城约22km,最大坝高30.4m,工程等别为Ⅳ等,主要建筑物有拦河坝、泄洪闸、灌溉洞和供水管道取水口。

泄洪闸布置在河床左段,面板堆石坝与混凝土重力坝之间,桩号为0+069—0+115.5。泄洪闸轴线与大坝轴线垂直,最大泄洪量2033m3/s,设计泄量1729m3/s。

泄洪闸由进口段、闸室段、消力池、海漫段及铅丝笼段组成,总长173.5m。进口段长35.93m(桩号为0-038.54—泄0+000),底高程1037.0m,进口为带胸墙的宽顶堰,底板高程1048.0m,共5孔,每孔净尺寸为6.5m×6.5m,闸室底板和闸墩为混凝土。闸室段长26.5m,桩号为泄0+000—泄0+026.5,闸室总净宽41.5m。闸室后接消力池,池长35m,桩号为0+026.5—0+073.5,池宽41.5m,池深3m。消力池前设一段12m长的陡坡,坡度1∶4.0。消力池及陡坡均为混凝土。消力池后接海漫,长度为50m,桩号为0+073.5—0+123.5,上游宽41.5m,下游宽41.5~53.8m。海漫底板与侧墙均为混凝土,海漫左侧墙长50m,与海漫轴线呈4°夹角。左侧墙长为25m,与轴线呈10°夹角。海漫后为长50m的铅丝笼,桩号为0+123.5—0+173.5。铅丝笼宽103.8m,其后接河道,河道表面为混合土卵石和作物等,河道不够规则。

2 模型设计

2.1 模型比尺

在保证模型水流流态与原型相似的条件下,根据原型泄洪闸等建筑材料和尺寸及试验场地情况,同时按照水工模型试验的有关规程,确定几何比尺为100。

2.2 试验系统及模型布置

2.2.1 试验系统

试验系统由八部分组成,即:模型水库、模拟试验段、退水槽、退水渠、地水库、水泵、流量计和控制阀。水泵从地下水库抽水,经流量计量后送入模型水库,流经模型试验段后,经退水槽和退水渠流回地下水库,流量大小由控制阀调节。

2.2.2 测点布置

模型试验段主要包括闸室段、消力池、斜坡、海漫段、铅丝笼段及下游河道。本文主要研究泄洪闸5孔全开时在设计水位和校核水位下泄流时的水流特性。模型测点布置如图1所示。其中,测线1是沿泄洪闸中线的方向布设,测线2是沿主河道的方向布设。

图1 模型测点布置图

2.2.3 模型材料

根据原型材料和模型糙率比尺,闸室段、消力池、斜坡及海漫段皆用有机玻璃制作,铅丝笼段用网砂包石子模拟,河道表面用水泥沙浆掺细小碎石模拟。

3 试验结果分析

3.1 库水位与泄量之间的关系

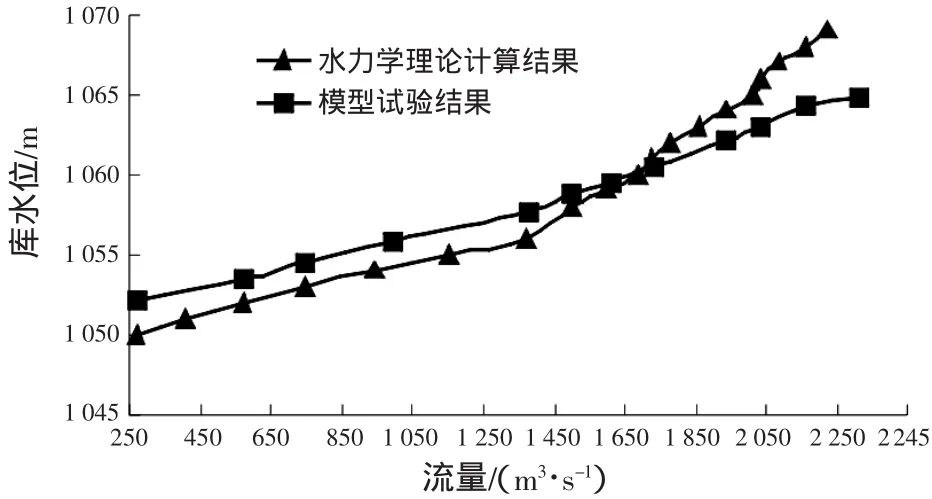

图2 库水位与泄量的关系

从图2可以看出:在相同流量条件下,设计工况Qv=1729m3/s库水位的试验结果与水力学理论计算结果基本相同;流量小于设计工况时,试验测得的库水位略高于水力学理论计算结果,最大偏差不超过0.204%;流量大于设计工况时,试验测得的库水位低于水力学理论计算结果,最大偏差不超过0.384%。

3.2 泄洪闸全开时沿主河道方向的水面线分布

泄洪闸全开时,在设计流量与校核流量两种工况下,沿主河道的水面线分布如图3所示。

图3 (a) 设计工况下沿主河道水面线

图3(b) 校核工况下沿主河道水面线

从图中可以看出,在5孔泄洪闸全开泄洪时,在消力池后海漫入口附近,均出现较明显的水面降落,之后沿泄洪闸中线两侧从海漫、铅丝笼一直延伸至下游河道,在下游河道桩号泄0+273.5—0+290.0附近形成壅水,壅水最高可达4.5m。壅水前,沿泄洪闸中线两侧河道内水深较浅,水流较急,且这种流态偏向中线右侧,其最大横向(与坝轴线平行)距离达到140m左右。水流流出铅丝笼进入下游河道,在铅丝笼最右侧出口水流进入主河道,形成较大水深的河道主流,与壅水后中线来流汇合流向下游。

3.3 不同流量工况下的流态分析

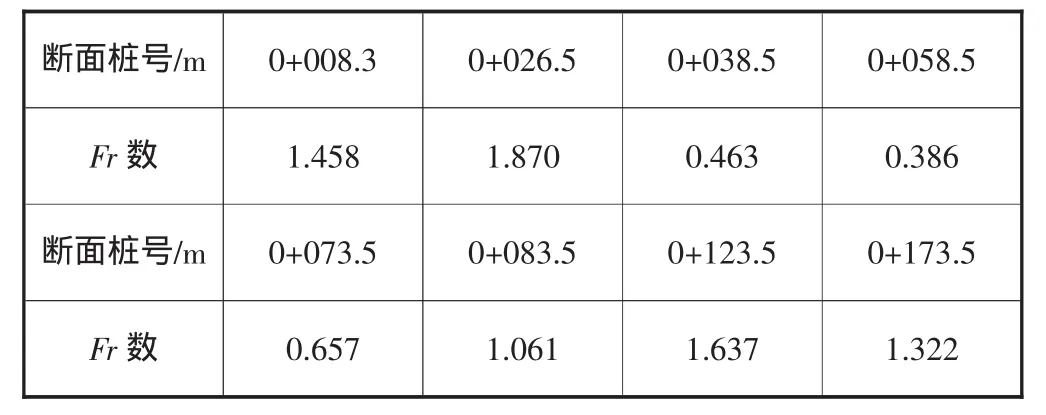

不同流量工况下,泄洪闸、消力池、海漫及铅丝笼各断面的Fr数如表1和表2所示。

表1 校核工况下Fr数

表2 设计工况下Fr数

根据表1和表2可知,设计流量和校核流量工况时,消力池内水流均为缓流,泄洪闸、海漫及铅丝笼内水流为急流。