感知泛在物联网

曹 莉,景悦林

(威海职业学院,山东威海264200)

1 概述

2009年8月7日下午,温家宝总理在中科院考察时指出“要大力发展传感网,掌握核心技术”[1],并指出“要把传感系统和3G中的TD技术结合起来”。在2009年11月3日《让科技引领中国可持续发展》的讲话中,温家宝总理再次提出“要着力突破传感网、传感网关键技术,及早部署后IP时代相关技术研发,使信息网络产业成为推动产业升级、迈向信息社会的‘发动机’”,这标志着“感知中国”已正式上升至国家层面并进入战略实施阶段,中国传感网产业发展面临着巨大机遇。

2 传感网/物联网的演进

“传感网”在国际上又通称“物联网”(IOT,Internet of Things),是指将各种信息传感设备,比如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其目的是让所有的物品都能够远程感知和控制,并与现有的网络连接在一起,形成一个更加智慧的生产生活体系,实现智能化识别和管理。

如果说互联网主要是将计算机和人用网络连在一起,传感网则通过各类信息传感设备,按约定的协议,把物件连接在网络上,进行通信和信息交换,以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理,是将网络连接的范围进一步扩大到所有可能的物件和物品。相比互联网,传感网将大大扩大信息网络联接的范围与规模,大大扩展信息化在人类社会方方面面的应用范围,大大加深信息化的应用深度。传感网是在互联网基础上延伸和扩展的网络,其目标是解决“无所不在”的人与物、物与物之间的通信需求。总体来说,是指各类传感器和现有的互联网相互衔接的一个新技术。有人甚至将其说成是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮[2]。泛在物联网的发展阶段如图1所示。

图1 泛在物联网发展阶段

3 国内外传感产业发展现状

西方发达国家对传感网高度重视,并将其作为未来发展的重要内容。美国将微纳传感技术列为在经济繁荣和国防安全两方面至关重要的技术,以传感网应用为核心的“智慧地球”计划也得到了奥巴马政府的积极回应和支持,其经济刺激方案将投资110亿美元用于智能电网及相关项目;欧盟2009年6月制定并公布了涵盖标准化、研究项目、试点工程、管理机制和国际对话在内的十四点行动计划。日本的U-Japan计划将传感网作为四项重点战略之一[3]。韩国的IT839战略将泛在传感网USN作为三大基础建设之一,其中的U-Life计划的目标更是要在2014年建成松岛泛在城市,投资约250亿美元。同时还有新加坡的“下一代IHub”计划、中国台湾地区的U-Taiwan计划等都将传感网作为当前发展的重要战略目标。

我国的物联网发展始于1999年,中科院启动了传感网的研究工作,先后投入数亿元,在无线智能传感器网络通信技术、微型传感器、传感器端机、移动基站等方面取得了重大进展。总体看来,我国传感网研究没有盲目跟从国外,而是面向国家重大战略和应用需求,开展传感网基础标准体系、关键技术、应用开发、系统集成和测试评估技术等方面的研究,形成了以应用为牵引的特色发展路线,在技术、标准、产业及应用与服务等方面,接近国际水平,使我国在该领域占领价值链高端成为可能。

在标准方面,2007年,我国领先于国际启动传感网标准化制定工作。2008年,首届ISO/IEC国际传感网标准化大会在我国举办。第2次会议上,我国代表ISO/IEC传感网标准化工作组向上级做总体报告,提出了传感网体系架构、标准体系、演进路线、协同架构等代表传感网发展方向的顶层设计,并获得了标准组成员国的认可。我国已成为国际传感网标准化的四大主导国(中国、美国、韩国、德国)之一,在制定国际标准中享有重要话语权。

在专利方面,根据国家知识产权专利数据库和德温特世界专利数据库资料的统计,截至2008年底,国内申请的关于传感网的专利数是378件,基础和核心专利分别是10项和211项,分别占整个比重的2.6%和55.8%,而外围专利为157项,占整个比重的41.5%。我国传感网领域的专利分布状况与国外情况类似,基础专利和核心专利所占比重较小,基本状况符合传感网是新兴的通信应用网络以及传感网产业化还处于刚刚兴起的阶段这一现状。为了提高我国传感网研究的核心竞争力,避免知识产权问题成为传感网研究发展的瓶颈,标准、核心技术及产品开发迫在眉睫。

在技术方面,自1999年起,中国科学院相关研究所、高校和部分企业在传感网、传感网的许多技术领域已开展科学研究、产业化攻关,支持了从传感器、信号传输、信息处理、系统集成和示范应用等多方面的研发和产业化工作,在一些关键技术上实现了突破。

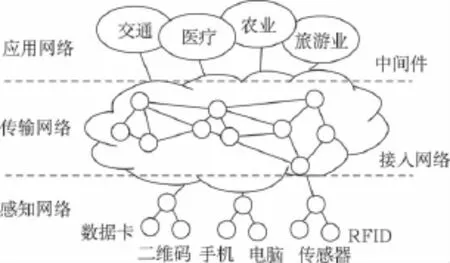

4 传感网的构成

传感网的技术构成主要包括三个层次(如图2所示):一是作为感知网络,它是由众多传感器节点所组成的有线或无线通信网络,节点密集部署在所关注的“物”或事物的内部或周围,实现对“物”的连接、感知和监控;二是作为传输网络,数据传输网络与数据处理技术,即通过现有的互联网、无线通信网或者一些专用的通信网络,实现传感网探测数据和控制信息的传输和分发、信息的海量存储与管理、云计算、数据模型表示和智能化处理等;三是应用网络,用户与应用接口,包括PC、手机、显示屏等终端设备。

图2 传感网的技术构成

5 传感网发展的几个突破口

传感网技术从提出到今天已经11年,经过孕育和发展,其主要技术已经取得了实质性的进展。温家宝总理将其与我国国情相结合称之为“感知中国”,为传感网的建立和推广带来巨大的动力,但是作为一项产业,我国泛在传感网要突破的不光是技术层面,更有应用层面的难题,未来其可能的几个突破口主要有:

(1)国家层面的政策导向。考虑到传感网应用中有相当多政府公共管理与服务的领域,在交通、电力、环保、城市信息化等领域,传感网应用将有较快发展,将引发市场快速启动。因此,传感网的发展需要积极的激励政策。

(2)在关键技术方面急需突破。在传感网关键技术方面,存在如下问题:缺乏产业的顶层设计、标准规范缺失、核心技术缺位、规模化应用不足、成熟商业模式缺乏、产业链不完善。这些问题均是制约传感网发展的主要技术难题,急需突破。

(3)在应用领域。智能家居、感知医护等概念已经获得了长期的市场响应,随着产品与技术的进一步成熟,市场需求将得到进一步的激发。传感网应用的另一个重要方向是对传统产业的升级改造。部分传统企业将传感网应用集成至自身的产品中,以实现产品升级,提升附加值与市场竞争力,企业自发的发展将产生更多传感网产业相关的延伸产业。

6 应用前景及技术展望

2002年,美国OAK实验室预言,IT时代正从“The network is computer”向“The network is sensor”转变。2003年,美国《技术评论》将无线传感网技术列为改变人类生活的十大技术之首。IT行业权威咨询机构预测,下一个万亿级的产业将是传感器网络产业。欧洲智能系统集成技术平台(EpoSS)在《Internet of Things in 2020》报告中分析预测,未来物联网发展的技术愿景将经历四个阶段:2010年之前标识单个物体、逐步建立物物间的连接;2010~2015年物与物之间的整合联网,建立无所不在的传感器网络;2015~2020年实现可操控的、物件全球化应用和互联;2020年后达到全面智能化,实现人、物、服务网络的完全融合。

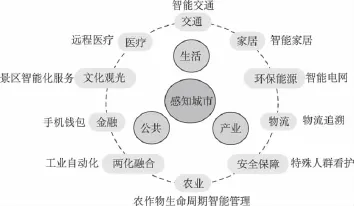

较之互联网时代的P2P通信,传感网最大的特点是实现P2M和M2P通信,并最终实现M2M通信。在传感网中,感知器件被嵌入或装备到电网、铁路、隧道、公路、建筑、油气管道等各种物体中,并且被普遍连接,形成感知网络,然后将感知网与现有的互联网整合起来,实现人类社会与物理系统的整合[4]。在这个整合网络中,能力超级强大的中心计算机群能够对整个网络内的人员、机器、设备和基础设施实施实时的管理和控制,人类可以以更加精细和动态的方式管理生产和生活[5]。对传感网的前景展望如图3所示。

图3 传感网前景展望

对于这样一项新兴的产业,虽然有专家认为传感网将成为下一个万亿元级的通信业务。但就目前而言,要建立泛在的感知网和实现海量数据的处理与整合,把传感网真正做到大众化,任意时间和任意地点的无限制接入,还有很长的路要走。

[1]王 慧.传感网又一次信息产业浪潮[J].通信与信息技术,2009.6:50-51.

[2]钱大群.建设智慧的地球[J].互联网周刊,2009,(1):92-93.

[3]古丽萍.对于我国物联网应用与发展的思考[Z].理性物联网,2009-10(B8).

[4]M-YOKOI.以日本为镜,中国物联业发展路径[Z].野村综合研究所.2010.

[5]周贤伟,覃伯平,徐福平.无线传感器网络与安全[M].北京:国防工业出版社,2007.