输电线路消除地基液化措施初探

宁昭晔

(陕西省电力设计院,西安 710054)

1 土体液化的判别及形成机理

1.1 液化土的概念及危害

“液化”一词的定义比较多,虽略有不同,但不存在原则上的分歧。1978年美国土木工程师协会岩土工程分会土动力学委员会对“液化”一词的定义是“液化——将任何物质转变为液态的作用或过程”;美国的Seed H.B.对土体液化的概念性解释为“峰值循环孔隙水压力比(峰值循环孔隙水压力与初始有效约束压力之比)达到100%的初始液化”;汪闻韶给无黏性土液化的定义是“物质从固体状态转化为液体状态的行为和过程”。“液化”宏观上表现为土体出现类似液体的状态,主要在饱和无黏性砂土或稍具粘性的土中发生;微观上表现为不排水条件时,在重复或单向动荷载作用下,土体颗粒处于悬浮状态,孔隙水压力增加,有效应力减小,抗剪强度降低甚至消失,由固体状态转变为液体状态。这种受外力震动作用具备土体液化条件的土体称为液化土。土体液化后,地面常可能出现喷砂冒水和塌陷现象。

粉土、砂土液化的主要影响因素有:土的类型和性质,饱和粉土、砂土的掩藏分布条件以及地震等动荷载的强度和历时。在粉土或砂土分布广泛的地区,地震液化是导致地基失稳和上部结构受损的直接原因之一。

1.2 地基液化的机理

地基液化的危害早己为人熟知,强烈液化的宏观标志是“喷水冒砂”和建、构筑物严重沉降、失稳,但对液化机理的认识,却有2种明显不同的观点。

一种观点从液化的应力状态出发,液化条件为土的法向有效应力滓'越0,土体已不具有任何抵抗剪切的能力。这种观点以Seed为代表,认为当土在动荷载作用下的任何一个瞬间开始出现这种应力状态时,即达到了初始液化状态。此后,在往复荷载的持续作用下,周围土体轮番出现初始液化状态,使土的动变形逐渐积累,最后出现土的整体强度破坏或超过实际容许值的变形失稳。这种过程均需有初始液化状态的出现,否则将不会有液化破坏。从这一观点出发,液化的研究将着重于确定饱和砂土达到初始液化的可能性及其范围,同时视初始液化的点或范围内的土具有零强度值,来分析土体的应力、应变以及稳定性。

另一种观点从土体位移、变形的角度出发,认为土体不必达到初始液化的应力条件,却由于结构破坏和孔压上升而引起强弱化,出现具有液化状态的流动破坏,就认为土体已经液化。

1.3 砂土液化的影响因素

液化在砂土、粉土甚至砾石中都可能发生,影响液化的因素有:1)颗粒级配,包括粘粒、粉粒含量,平均粒径在D50;2)透水性能;3)相对密度;4)结构;5)饱和度;6)动荷载,包括振幅、持时等。

砂土液化的必要条件是:

1)距荷载中心较近,且震级大于5级;

2)地下水位较高,地层中有饱和粉土、砂土层;

3)土颗粒直径为0.21耀1.00 mm。

表1~4给出了地基液化与各种因素的关系。

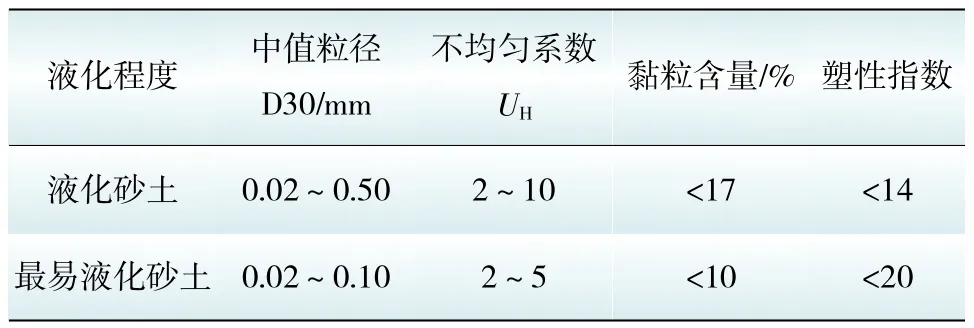

表1 震动液化层的粒径与级配

表2 液化层观察资料

注:喷出的颗粒比地基液化砂土颗粒细,可能是由于喷出过程中带出了上覆土层细粒土的缘故。我国常见的液化土层为饱和中砂、细砂、粉砂和黏性土(黏粒含量<15%~20%,塑性指数<3)。

表3 饱和粉土、砂土相对密度与振动液化关系

表4 上覆压力与振动液化关系

从形成砂土液化的条件可以看出,砂土的相对密度和粗度及级配是产生砂土液化的必要条件。要防治液化现象,就主要从增加砂土相对密度、改变颗粒级配入手,消除土层形成液化的条件,即一是降低砂土层的空隙率,减少孔隙水,使孔隙水形不成巨大的空隙压力液化砂土层;二是在砂土层中掺入粗颗粒,减少颗粒浮动,改变液化条件。

1.4 液化土的判别方法

我国规范[1]根据1971年以前8次大地震的数据,参考美国、日本的有关研究成果,给出了以临界标准贯入击数为指标的粉土、砂土液化判别公式。现行规范[2]通过对海城、唐山地震的系统研究,结合国外大量资料,对原规范进行了修改,采用了两步评判原则,并对临界标贯击数公式进行了修改,使之更符合实际。在国标[3]中,对此又进行了补充,给出了液化比贯入阻力临界值和液化剪切波速临界值公式,用来进行液化判别。现阶段工程建设中,基本上沿用上术两步评判原则,采用了临界标贯击数判别方法,现行规范[2]给出了临界标贯击数的计算公式。这些规范在我国工程界得到了广泛应用。

液化判别是指地基是否会发生液化,液化危害程度是指地基液化程度。传统液化判别和危害程度评价方法多是在宏观地震灾害现象资料、现场试验和室内试验基础上总结、分析、统计得出的规律。目前液化危害程度评价的量化公式较少,常用液化指数法、概率分析方法以及震陷值方法来综合评价液化等级。国内外用于砂土液化的判别方法种类繁多,但由于砂土液化问题的复杂性,每种方法都有一定的运用范围和局限性。

传统液化判别方法大致可归纳为现场实验、室内实验、经验对比、动力分析4大类。

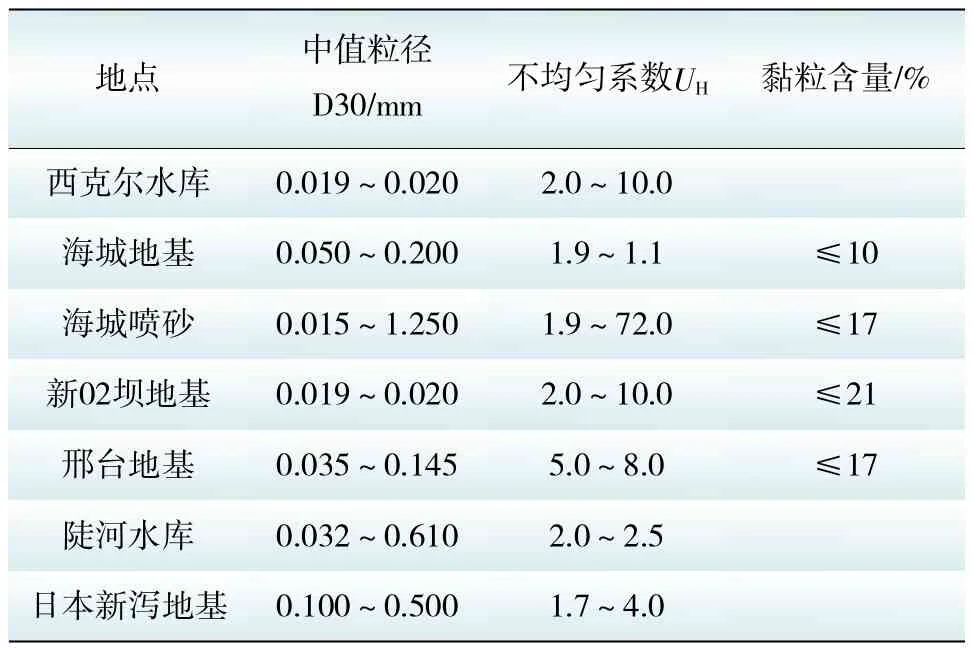

1)现场试验法。其判别的基本原理是:在宏观地震液化和非液化区域,依据现场试验测得判别指标的数据,通过分析、统计和总结,建立与宏观地震灾害资料之间的关系,得出经验公式或液化分界线来判别液化与否。主要为标准贯入临界击数判别法(SPT),当饱和砂土或饱和粉土标准贯入锤击数N63.5实测值小于Ncr确定的临界值时,应判定为液化土。

式中,Ncr为液化判别标准贯入锤击数临界值;N0为液化判别标准贯入锤击数基准值,按表5取值;ds为标准贯入实验点深度,m;dw为地下水位深度,m;籽c为黏粒含量百分率,当小于3或为砂土时,均应采用3。

表5 标准贯入锤击数基准值

此方法比较直观,且可以考虑多个影响饱和砂、土液化的因素,许多建筑物抗震设计规范都是采用此类方法,避免了室内试验中土样扰动等问题,具有较强的实用性和可靠性。

2)室内试验法。这类方法根据室内试验模拟现场条件,确定土体的抗液化强度,同时用设计地震资料计算地震动应力指标,比较两者大小,判别液化与否。研究人员采用的主要室内试验有:各种类型的循环三轴压缩试验、共振柱试验、循环剪切、循环扭剪、振动台、离心机模型试验。这类方法以Seed和Idriss提出的抗液化剪应力法为代表,还包括以后改进的一系列方法以及基于其基本思想提出的其他判别法。

此类方法主要用于判别在大型建筑物地基中和土工结构物中的饱和砂土的液化。它可根据建筑物的具体形状、场地边界、排水条件等,在实验室中进行模拟,并根据实际经验对结果给予修正。此类方法存在取样困难、应力释放和试样应力状态与实际差异较大等缺陷。试验参数确定以及如何更好地模拟土体的现场情况是提高室内试验方法判别可靠度的关键。

3)经验对比法。根据宏观震害总结的经验,提出液化判别标准。例如Seed和水利水电工程地质勘察部门提出的相对密度判别法。

4)动力分析法。动力分析方法主要有等效线性总应力动力分析法和有效应力动力分析法2种。前者不考虑孔隙水压力的升高对土动力特性的影响,后者则反之。为了考虑土的非线性特性,主要采用有限元法评价土体的液化特性。

动力分析方法适用于自由场地,也适用于判别重要建筑物地基中和土工结构中饱和土体液化 (土体的受力状态和几何边界比较复杂,需要单独的试验研究和计算分析)。它综合考虑了地震动力特性、地形地质条件、荷载作用、边界条件等多种因素的影响,还可以研究地震过程中及以后液化区的发生、发展过程。动力分析方法需要由室内试验确定土的若干动力特性参数以及复杂的计算分析,因此在实际工程中应用较少,目前只在一些重大工程中适用。

工程中多建议采用现场实验法,此种方法简便,且有操作性强,能够很好结合现有文献地震液化资料,通过现场试验、土动力试验以及经验公式得到液化指标。

2 土体液化地基处理措施

液化地基处理恰当与否,关系到整个工程的质量、投资和进度,其重要性已越来越多地被人们所认识。根据液化地基的影响,改善建、构筑物抗液化能力的方法也分为2类:一是处理地基,使其不液化;二是提高结构强度,降低液化的影响,如采用深基础穿透可液化土层等。在输电线路工程中,除沙漠地区外,一般线路可液化地基分布并不广,杆塔位不多,考虑工程外部条件和施工条件,强夯法和干振碎石桩法是首选的地基处理手段,当基础外缘较近范围内无重要构筑物且运输方便时,强夯法是最理想的地基处理方法。

2.1 强夯法

强夯法处理地基是20世纪60年代末Menard技术公司首先创立的,该方法将80~400 kN重锤从落距6耀40 m处自由落下(见图1),给地基以冲击和振动,从而提高地基土的强度并降低其压缩性。强夯法常用来加固碎石、砂土、粘性土、杂填土、湿隐性黄土等各类地基土。由于其具有设备简单、施工速度快、适用范围广、节约三材、效果显著等优点,经过20多年来的应用与发展,强夯法处理地基受到各国工程界的重视,并得以迅速推广,取得了较好的经济效益和社会效益。

图1 强夯法施工

由于强夯处理的对象(即地基土)非常复杂,一般认为不可能建立对各类地基土均适合的具有普遍意义的理论,但对地基处理中经常遇到的几种类型土,还是有规律可循的。实践证明,用强夯法加固地基,一定要根据现场的地质条件和工程要求,正确选用强夯参数,一般通过试验来确定以下强夯参数。

1)有效加固深度。有效加固深度既是选择地基处理方法的重要依据,又反映了处理效果。

2)单击夯击能。单击夯击能越锤重伊落距。

3)最佳夯击能。从理论上讲,在夯击能作用下,地基土中的孔隙水压力达到土的自重压力,这样的夯击能称最佳夯击能。在砂土中,孔隙水压力增长及消散过程仅为几分钟,因此孔隙水压力不能随夯击能增加而叠加,可根据最大孔隙水压力增量与夯击次数关系来确定最佳夯击能。

夯点的夯击次数,可按现场试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定,其应同时满足下列条件:淤夯坑周围地面不应发生过大隆起;于不因夯坑过深而发生起锤困难;盂每击夯沉量不能过小,过小无加固作用。夯击次数也可参照夯坑周围土体隆起的情况予以确定,就是当夯坑的竖向压缩量最大,而周围土体的隆起最小时的夯击数。对于饱和细粒土,击数可根据孔隙水压力的增长和消散来决定,当被加固的土层将发生液化时的击数即为该遍击数,以后各遍击数也可按此确定。

4)夯击遍数。夯击遍数应根据地基土的性质确定,地基土渗透系数低,含水量高,需分3~4遍夯击,反之可分2遍夯击,最后再以低能量“搭夯”1遍,其目的是将松动的表层土夯实。

5)间歇时间。所谓间歇时间,是指相邻2遍夯击之间的时间间隔。Menard指出,一旦孔隙水压力消散,即可进行新的夯击作业。

6)夯点布置和夯点间距。为了使夯后地基比较均匀,对于较大面积的强夯处理,夯击点一般可按等边三角形或正方形布置夯击点,这样布置便于强夯施工。由于基础的应力扩散作用,强夯处理范围应大于基础范围,其具体放大范围,可根据构筑物类型和重要性等因素考虑确定。

夯点间距根据所要求加固的地基土性质和要求处理深度而定。当土质差、软土层厚时,应适当增大夯点间距;当软土层较薄而又有砂类土夹层或土夹石填土等时,可适当减少夯距。若夯距太小,相邻夯点的加固效应将在浅处叠加而形成硬层,影响夯击能向深部传递。

强夯法理论计算较为复杂,参数取值不易得到,当地下水位较高时,强夯容易造成局部隆起,地基不易密实,加之输电线路杆塔基础范围较小,强夯法工程应用相对较少,缺少相对成熟的经验,所以输电线路一般不采用。

2.2 振冲碎石桩

振冲碎石桩是以起重机吊起振冲器,启动潜水电机带动偏心块,使振冲器产生高频振动,同时开动水泵,通过喷嘴喷射高压水流。在振动和高压水流的联合作用下,振冲器沉到土中的预定深度,然后经过清孔工序,用循环水带出孔中稠泥浆,此后就可从地面向孔中逐段添加填料(碎石或其他粗粒料),每段填料均在振动作用下被振挤密实,达到所要求的密实度后提升振冲器;再于第二段重复上述操作,如此直至地面,从而在地基中形成一根大直径的密实桩体,与周围土共同工作,形成复合地基。

2.2.1 挤密作用

在施工过程中通过高压水流的冲击,使松散软砂土处于饱和状态,砂土在强烈的高频强迫振动下产生液化,并使颗粒重新排列致密;且在桩孔中填充粗骨料后,粗骨料被强大的水平激振力挤入周围砂土中,这种强制挤密使砂土的密实度增加,空隙比降低,干密度和内摩擦角增大,土的物理力学性能得到改善,使地基土承载力大幅度提高,抗液化的性能得到改善。

2.2.2 排水减压作用

振冲碎石桩加固砂土时,桩孔内填卵石等过滤性好的粗颗粒料,在地基中形成渗透性能好的人工竖井排水减压通道,可有效地消除和防止超孔隙水压力的增高,从而使砂土产生液化,并可加快地基土的排水固结。

2.2.3 砂基预震效用

有研究表明,经过预震液化后重新固结的砂土,其抗液化能力比未经预震的砂土要高。在采用振冲法施工时,振冲器以1 450次/min的高频率振动,使砂土在被挤密的同时获得强烈的预震,这对砂土增强抗液化能力是极为有利的。

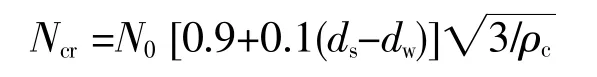

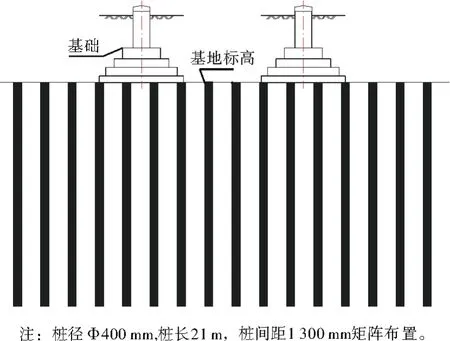

某输电线路工程采用振冲碎石桩布置(见图2),单桩尺寸和桩间距(见图3),处理范围为铁塔基础底板向外4.5 m,碎石桩桩径0.4 m,碎石桩间距1.3 m,呈网格状布置。

图2 振冲碎石桩平面布置图

图3 振冲碎石桩垂直抛面布置图

振冲碎石桩是消除地基液化最有效的方法之一。采用振冲碎石桩处理液化地基与其他方法相比,施工快,节约投资,因此,是输电线路常用的液化地基土处理方法。

2.3 联梁桩基础

联梁桩基础是一种常见的深基础型式,把桩身用混凝土梁连接起来是为了提高基础的整体刚度,更好地抵御外力作用,消除地基液化对基础的影响。当液化土层较厚时,桩身可穿透全部液化土层,并将桩底设置在较为坚硬的非液化土层上。对碎石土、砾、粗、中砂,坚硬粘性土和密实粉土,桩端深入深度不应小于0.5 m,对其他非岩石土不小于1.5 m。

联梁桩基础是输电线路工程常用的基础型式,设计与施工经验相对丰富。对于厚度较大且埋藏较深的液化土层,一般采用钻孔灌注桩的方法来消除液化土层对基础的影响,缺点是桩基造价较高,且对施工设备和施工场地的要求较高。

3 小结

规程规定[4],大跨越杆塔及特殊重要的杆塔基础,当位于地震烈度为7度及以上的地区,且场地为饱和砂土和饱和粉土时,或对220 kV及以上的耐张型转角塔基础,当位于地震烈度为8度以上时,均应考虑地基液化的可能性,并采取必要的稳定地基或基础的抗震措施。在输电线路工程建设中,应根据荷载大小、线路重要性、工程投资、施工环境等因素综合考虑,选择最有效的地基处理方法和基础型式,消除地基液化对工程的影响。

[1]国家基本建设委员会建筑科学研究院.TJ11-78工业与民用建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,1984.

[2]中华人民共和国建设部.GB 50011-2001建筑抗震设计规范[S].2001.

[3]中华人民共和国建设部.GB 50021-94岩土工程勘察规范[S].1994.

[4]东北电力设计院.DL/T 5219-2005架空送电线路基础设计技术规定[S].北京:中国电力出版社,2005.