川西北阿坝地区沙化土地动态变化及驱动力分析

廖雅萍,王军厚,付蓉

(国家林业局调查规划设计院,北京100714)

近10 a来,随着大规模生态建设工程的实施,我国土地沙化和荒漠化发展势头得到初步遏制并有所好转,从20世纪的持续扩展转变为本世纪初的初步逆转,全国沙化土地面积和荒漠化土地面积双双出现减少,其程度也有所降低[1]。然而在川西北地区,沙化土地发展的势头并未得到根本控制,草地退化和沙化日趋严重,对当地社会经济和畜牧业发展、人民生活水平提高和生态环境造成严重影响。川西北高寒草原区是我国五大牧区之一,也是我国两大水系——长江、黄河的发源地,具有十分重要的生态作用[2],因此川西北土地沙化,不仅影响了该地区畜牧业的发展,导致生态环境恶化,也严重威胁到我国两大水系的水资源环境。全面了解和掌握川西北土地沙化的现状、动态变化、发展趋势及驱动力,对该地区生态环境保护和国民经济的可持续发展具有十分重要的意义。

1 自然概况

阿坝藏族羌族自治州位于四川省西北部,即北纬30°35′-34°19′,东经 100°30′-104°27′,总面 积83 426 km2。自治州地处青藏高原东南缘与四川盆地西北边缘,是川、甘、青三省交错的接触带,地形地貌复杂,地势西北高东南低,西北部是高原高寒草地,海拔3 500~4 000 m,丘状高原与山原地貌广布。该地区属长江、黄河水系分水岭,嘎曲(白河)、墨曲(黑河)、贾曲婉蜒流淌,自南向北注入黄河,是四川省三大江河岷江、大渡河以及嘉陵江支流涪江、白龙江的发源地,经济以农业和畜牧业为主。

近半个世纪以来由于自然和人为因素的影响,草地生态系统急剧退化,特别是近30 a,受全球变暖和人为活动的共同影响,湖泊萎缩,沼泽变干[3],湿地面积变小,海水干涸,天然牧草长势弱、产量低、有毒杂草数量剧增,鼠害和过牧越来越严重,表现为草场持续退化和沙化,沙化土地面积不断扩展。

2 监测评价方法

2.1 沙化土地

沙化土地类型和面积及其与之相关的土地利用类型、植被等数据采取现地调查的方法获得,调查时间分别为1994年、1999年、2004年和2009年,共 4次调查数据。沙化土地调查因子和类型划分均采用中华人民共和国国家标准《沙化土地监测技术规程》[4]所规定的标准。

2.2 气象数据

利用中国气象局标准气象站近30 a监测数据,以阿坝州诺尔盖县和红原县的年平均气温和年降水量作为环境影响评价因子。

2.3 社会人文统计数据

利用中国农业科学院农业信息研究所提供的县级社会经济统计数据,分别对阿坝州以及若尔盖县和红原县近30 a的年人口和牲畜数量变化进行统计分析。

3 结果分析

3.1 沙化土地现状

阿坝州土地沙化始于19世纪60年代,源于当时阿坝州的若尔盖、红原、阿坝三县进行沼泽草地人工排水,区域地表水位降低而引起的沼泽湿地干涸和土地不合理利用[5],在随后的几十年中,由于牲畜的急剧增长对草场的过度利用,沙化土地迅速扩展,到2009年沙化土地面积已达172 248 hm2。

调查结果显示,阿坝州2009年沙化土地面积172 248 hm2,主要分布于高寒草地和干旱河谷地区,以若尔盖草原分布最为集中。从行政区域上看,阿坝州13个县都有沙化土地分布,其中若尔盖县沙化土地面积最大(72 241 hm2),占整个阿坝州沙化土地面积的42%,其次为小金县、理县、金川县、九寨沟县、壤塘县、阿坝县和红原县。

从沙化土地类型上看,阿坝州沙化土地主要以露沙地为主(127 931 hm2),占沙化土地总面积的74%,这主要是该地区草地严重退化引起的沙质草场地表破坏,出现斑点(块)状沙堆广泛分布于草地的沙化草地景观。其他沙化土地类型的面积相对较小,分别为流动沙地(丘)5 792 hm2,半固定沙地(丘)6 053 hm2,固定沙地(丘)29 278 hm2,沙化耕地3 194 hm2。另外该地区还有10 759 hm2有明显沙化趋势的土地。

3.2 沙化土地动态变化

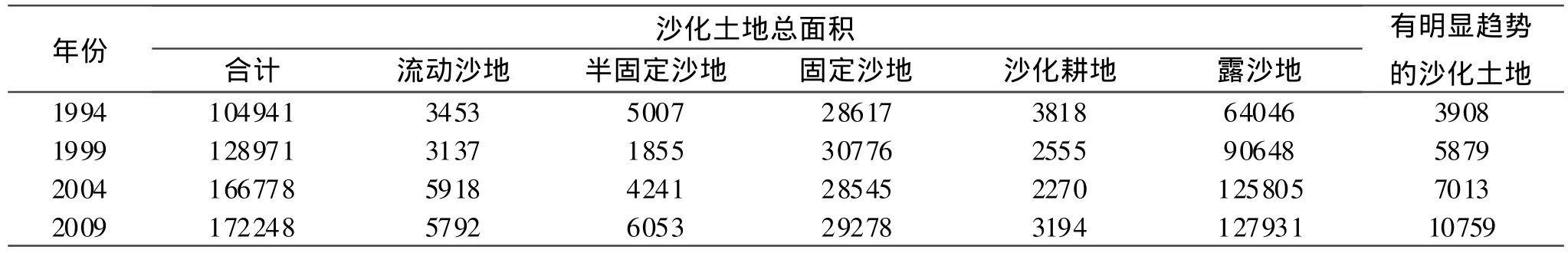

3.2.1 沙化土地整体持续扩张 根据1994-2009年连续4次沙化土地监测数据分析,阿坝州沙化土地面积持续扩大,从1994-2009年的15 a时间里,沙化土地从104 941 hm2增长到172 248 hm2,沙化土地面积增加了46 307 hm2,增长64%,见表1。

分时间段来看,不同时期沙化土地增加的幅度变化较大,1994-1999年5 a间沙化土地面积增加了24 030 hm2,沙化土地增长23%;1999-2004年5 a间沙化土地面积增加了37 808 hm2,沙化土地增长29%;2004-2009年的最近5 a间沙化土地面积增加了5 469 hm2,沙化土地增长3%。由此可见,1994-2004年10 a间为沙化土地快速扩展阶段,尤其是1999-2004年为加速扩展时期,此后的2004-2009年,扩展势头相对有所减缓,见表2。

表1 阿坝州不同时期沙化土地面积 hm2

从行政区域看,20世纪60年代以前沙化土地只出现在若尔盖、红原和阿坝等县的河谷两岸和岸边的丘陵上,到90年代沙化土地已分布到除小金县和九寨沟县的其他11个县,到2009年,阿坝州的13个县全部都有沙化土地分布。从地理位置上看,40 a来沙化土地的分布范围不断扩大,初期沙化土地沿黄河两岸向南、向东南、向东延伸,随后黑河与黄河之间的丘陵地带沙化土地也不断扩展,现在已向东南方向不断蔓延[3]。

4 沙化土地扩张驱动力分析

阿坝地区属于典型的高寒、高海拔生态脆弱带,生态稳定性差,易受到气候波动等因素的冲击和人类活动的干扰。阿坝州沙化土地的形成和扩张是自然因素和人类因素综合作用的结果,自然因素是沙化发生的大环境,而人为因素是草地退化、沙化的主导因素。

4.1 人为因素

长期以来,由于地方只注重草场和湿地的生产功能,而忽视其生态功能,对草场和湿地水源涵养及生物多样性的生态功能认识不足。为了缓解人口增长压力和发展经济,人为盲目疏干湿地、草场严重超载、过度放牧等,尤其是近30 a不合理的人为活动导致了湿地严重受损,草原严重退化、沙化。

4.1.1 人口增长过快 本地区人口增长过快,人类活动干扰加剧,对区域生态环境施加负效应不断增大,这是人文因素中最本质和最重要的一个因素。滥垦滥挖、过度放牧等在很大程度上是因为人口压力过大,为了发展经济而造成的。建国初期阿坝州人口只有35.3万人,到1980年达到70.5万人,到2008年人口已经达到88.3万人,其中若尔盖县和红原县也从建县时的几千人分别增长到2008年的7.3万人和4.2万人。人口增多对资源需求量增大,其结果是从事不合理的生产活动,对生态环境造成破坏,使沼泽退化、草地沙化。几十年来阿坝州沼泽周边山坡上针叶林遭到滥砍乱伐,森林面积急剧下降,就若尔盖县而言,1975年森林覆盖率为16.7%,2005年下降到12.8%,现只剩下零星残林分布在坡地上,致使草地失去了防风固沙的主要屏障,进而导致草地退化、沙化草地扩大[6]。

4.1.2 挖沟排水,草原有害生物危害加剧 阿坝地区是我国面积最大的高原沼泽湿地,在人口不断增加的压力下,大力发展畜牧业,人为地对沼泽湿地挖沟排水、对草场实行滥垦滥挖,直接导致沼泽和草地退化、旱化、沙化。一是为扩大可利用草场面积,若尔盖湿地普遍经历了大规模的开沟排水活动。20世纪70年代,若尔盖县和红原县共计开沟 700多条,长约1 000 km左右,累计疏干、改造沼泽 20万hm2,约占本区沼泽总面积43.5%[6]。随着沼泽面积减少,由沼泽→半沼泽→草甸→草原→沙化发展的趋势越来越明显,尤以古河道及其附近疏干的沼泽更为明显。目前的沙化土地面积中有85%集中分布在疏干沼泽区。二是20世纪70年代对草场实行大面积翻耕,种植牧草,在彻底破坏了原生植被和没有加强耕作管理的情况下,进行放牧经营,加之冬季大风作用,致使耕作层土壤逐渐沙化,而古河床上沉积的粉沙翻露出地表,成为沙化草地的沙粒来源。

沼泽的疏干对加快草地退化、沙化的后期作用越来越显现,这是因为它使啮齿类动物的生存环境大大改善,繁殖加快,数量迅速增长,形成对草场的严重破坏,其中以黑唇鼠兔和高原鼢鼠危害最大,其密度分别达739只/hm2和56只/hm2。对比调查发现疏干沼泽区的鼠、虫、毒杂草危害明显严重于沼泽保持好的地区,害鼠大量偷食牧草、打洞、挖掘土丘,破坏草原土壤结构和原有植被,使牧草失去结实繁衍能力,土壤外翻暴露,在干旱风吹下很容易成为沙源,加剧草场退化。4.1.3 过度放牧 若尔盖草原曾是我国优质牧草草原,但由于长期超载过牧引起的草场退化和沙化十分严重。自新中国成立以来,由于人口的快速增长,畜牧业得到很大发展,牲畜数量不断增长。根据统计资料,解放初期阿坝州有各类牲畜70万头,到2000年达到348(约1 155万羊单位),增加了4倍,到2007年达到1 271万羊单位。从目前的情况看,阿坝州牧区草原实际载畜量大大超过理论载畜量,属严重超载。阿坝州草原超载程度呈上升趋势,阿坝州1990年草原超载率为34.9%,2001年草原超载率上升为56%[7],到2008年已达到60%,且从1998年以来一直处于60%左右的高超载率水平。这是因为近年来牧业发展走上了一条片面追求牲畜数量的道路,牲畜总量增长过快,对草场的利用程度超过了草场的自然更新速度,使草场出现大面积的退化。

4.2 自然因素

阿坝地区沙源丰富、气候趋于暖干、大风频繁,这些为土地沙化的发展提供了有利条件。

4.2.1 沙源丰富 川西北高原紧邻北方沙区,土壤中含沙物质多,广泛分布有洪积物、坡积物和史前期海浸形成的滨海相沉积物,土壤质地为砂土和砂壤土,粉粒状或碎屑状结构。同时,第四纪末期冰川的剧烈运动,导致河流中心不等量的下沉,使各大河流及其支流、湖泊均几度改道或搬迁,形成了许多古河道、古湖床[8]。如若尔盖、红原等县的黄河、黑河、白河流域的古河道,为土壤沙化提供了大量沙源。另外川西北干热干旱河谷主要由千枚岩、页岩、沙岩和紫色泥岩组成,这些岩石质地松软,抗侵蚀能力弱,地表极易受到侵蚀破坏,这也是重要的沙源。

4.2.2 气温升高 气候变化对若尔盖草原植被具有明显的影响,地处阿坝州北部若尔盖县和红原县近30 a来的气象资料比较可以看出,若尔盖高原气候有明显的暖干趋势。若尔盖站和红原站气象资料统计表明,1980-2009年间,若尔盖高原年平均气温大致上涨了1.5℃,红原县近30 a平均气温上涨了1.3℃。由此可见,近期全球性气候变暖导致该地区湿地萎缩、沼泽干化、草地退化,最终成为土地沙化的驱动因子。

4.2.3 降水减少 阿坝州北部草原近30 a的降水量变化表现为逐年减少的趋势。通过对红原县和若尔盖县1980-2009年的降水量分析,该地区近30 a的降水量减少趋势明显,平均降水量比30 a前减少了130 mm,而且近10 a降水量的年际变化较大,一年中的降水量分布也很不均衡,降水主要集中在5-9月,而12月、1月、2月大风季节降水很少。降水量的减少和大风与旱季的同步加速了土地沙化速度。

4.2.4 大风频繁、起沙风日数增多 川西北地区冬季主要受西风南支急流控制与北方寒流侵袭,特别是受北半球西风带的影响强烈,加上阿坝地区北部沙化土地主要分布区特殊的地理位置,全年多大风,年起沙风日数平均达到200 d,冬春季狂风大作,沙随风行,风起沙落,不断侵蚀和堆积,覆盖大量草场,加剧沙化土地的蔓延。若尔盖县冬春风速一般达3.6 m/s,瞬时最大风速可达40 m/s。8级以上大风(30 m/s)日数,20世纪60年代为135日次,70年代高达195日次,本世纪初达到200日次,处于明显增加趋势。这一高频率大风气候特征,为冬春季节草地沙化发展创造了条件。

4.3 近5 a治理力度加大,土地沙化速度有所减缓

自2005年以来国家和四川省加大了对川西北地区的治沙力度,特别是2007年正式启动实施川西北防沙治沙省级试点工程以来,先后将阿坝州若尔盖县和红原县和甘孜州理塘县、石渠县纳入试点工程实施范围,3 a间,省财政投入专项资金5 000万元,各试点县将试点工程与国家退牧还草、牧民定居行动等项目结合配套,综合治理效益明显,当地群众的生活质量得到较大改善。截至 2009年年底,4县共完成6 068 hm2沙化土地治理任务。作为重点治沙试点县的若尔盖,自2004年以来,已治理沙化土地2 423 hm2,其中封禁封育沙化土地697.6 hm2,人工造林294.1 hm2,人工种草828.4 hm2,对遏制沙化土地蔓延起到了一定作用。监测结果显示,2004年以来阿坝州沙化土地面积扩大速度明显减慢,从每年扩展7 562 hm2减小到每年扩展1 094 hm2。特别是若尔盖县,随着近几年的治理力度的加大和治理投资的增加,沙化土地扩展速度由5 a前的年扩展730 hm2减缓为近5 a的年扩展144 hm2。

5 结论

(1)川西北阿坝州自1994年以来土地沙化持续发展,沙化土地面积持续扩大,其中1994-2004年沙化土地扩展面积大、速度快,1994-1999年沙化土地面积增加了24 030 hm2,年均增长率为4.6%,1999-2004年沙化土地增加了37 808 hm2,年均增长率为5.8%,2004-2009年沙化土土地扩展速度有所缓解,年均增长率为0.6%。

(2)沙化土地主要分布区和扩展区在若尔盖县,沙化土地占全州沙化土地面积的42%,最近15 a间沙化土地面积增加了56 098 hm2,增长了348%,年均增长率为23%。

(3)土地持续沙化是自然因素和人为因素共同作用的结果。一方面由于该地区气温升高、降水减少,加上该地区冬春季多大风,在一定程度上引发和加速了草原退化和土地沙化;另一方面由于人口持续增长和牲畜数量不断增加,导致草场严重超载和过度放牧、湿地湖泊干涸、鼠害泛滥,加速了草原退化、沙化。

(4)近年来由于国家和地方加大治理力度和治理投资,对遏制沙化土地蔓延起到了一定作用,土地沙化发展速度有所缓解,沙化面积扩展速度有所下降。但由于对沙化土地治理投入少,土地退化、沙化发展的势头远未从根本上得到遏制,直接影响到该地区的经济发展和生态环境,因此加大对该地区沙化土地治理和植被保护力度迫在眉睫。

[1] 祝列克.中国荒漠化和沙化动态研究[M].北京:中国农业出版社,2006:5-13.

[2] 赵建,朱建清,张杰,等.若尔盖退化、沙化草地的治理[J].草地生态,2004(1):13-16.

[3] 魏振海,董治宝,胡光印,等.近 40 a来若尔盖盆地沙丘时空变化[J].中国沙漠,2009,30(1):26-32.

[4] 杨维西,李锋,王军厚,等.沙化土地监测技术规程[S].北京:中国标准出版社,2009:1-6.

[5] 王艳,杨剑虹,潘洁,等.川西北高寒草原退化沙化成因分析:以红原县为例[J].草原与草坪,2009(1):20-25.

[6] 盛海洋.川西北沙化土地动态分析评价及其治理[J].人民长江,2007,38(1):101-104.

[7] 李斌,董锁成,江晓波,等.若尔盖湿地草原沙化驱动因素分析[J].水土保持研究,2008,15(3):112-120.

[8] 蔡凡隆,黎治福,岳鹏.川西北地区沙化土地现状、变化趋势及成因分析[J].科技信息,2007(22):294-295.