健康细胞会传染——观电影《郭明义》有感

文/皇甫宜川

一个人可以自愿而无偿为他人做多少事?比如20年间献血56次,累计6万多毫升,相当于自身全部血液的10倍;比如10多年间累计为工友、特困学生和灾区群众捐款12万多元,并资助180多名特困儿童读书,自己却几无存款;比如自己几乎家徒四壁却把唯一的电视机送给贫困山区的小学;比如为帮助白血病人干细胞配型四处奔波并鼓动他人共同行动;比如爱岗敬业婉拒7倍于自己工资的高薪而甘愿去矿区做一名公路管理员等等。

电影《郭明义》告诉我们的就是这样一个人。与那些热衷慈善的富豪们不同,电影中的郭明义和真实生活中的郭明义一样,就是鞍钢的一名普通工人。正如我们知道的,这样的工人收入甚微。

自从电影由杂耍变为艺术之后,就不是所有的电影都只把在院线的票房赢利做为首选或者唯一目标。因此,尤其在当今这个时代,郭明义这样的人自然有其登上银幕的理由。关键是需要怎样的艺术表达才能让观众觉得银幕上的郭明义真实可信?

在过去的银幕上,类似的“英模片”有成功者,如《焦裕禄》,如《张思德》。但不太理想者可能要更多一些。更何况郭明义的所做所为显然缺少作为建构一部人物传记片所需要的戏剧性“大事件”。他的事太琐碎,琐碎到看似平常但如果年积月累去做基本上不可能完成。把这样的人和事搬上银幕,对于编剧和导演来说无疑是个挑战。

电影《郭明义》的创作者是有备而来,他们并没有把这部电影仅仅当作一个任务来完成。从观影效果来看,这显然是一次潜心积虑的艺术创作,并在人物传记片这一类型上进行了有意义的探索。创作者在郭明义大量的琐碎之事中,找到其为白血病人配型这件事,以郭明义为两位白血病患者四处奔波寻找配型为叙事主线,把这两位年轻生命的生死悬念作为影片的叙事推动力,建构起一个具有强烈戏剧张力的情节脉络,并在这个过程中去展示郭明义真实感人的内心情怀。而其间穿插的追讨外方经济赔偿、捐电视机、搓操、让房等副线,则令整个叙事有张有弛,于微小中见博大,于细节中见真情,打破了过去类似题材中英模人物“一揽众山小”的模式,将一位丰满、可信、感人的人物形象呈现于银幕上。

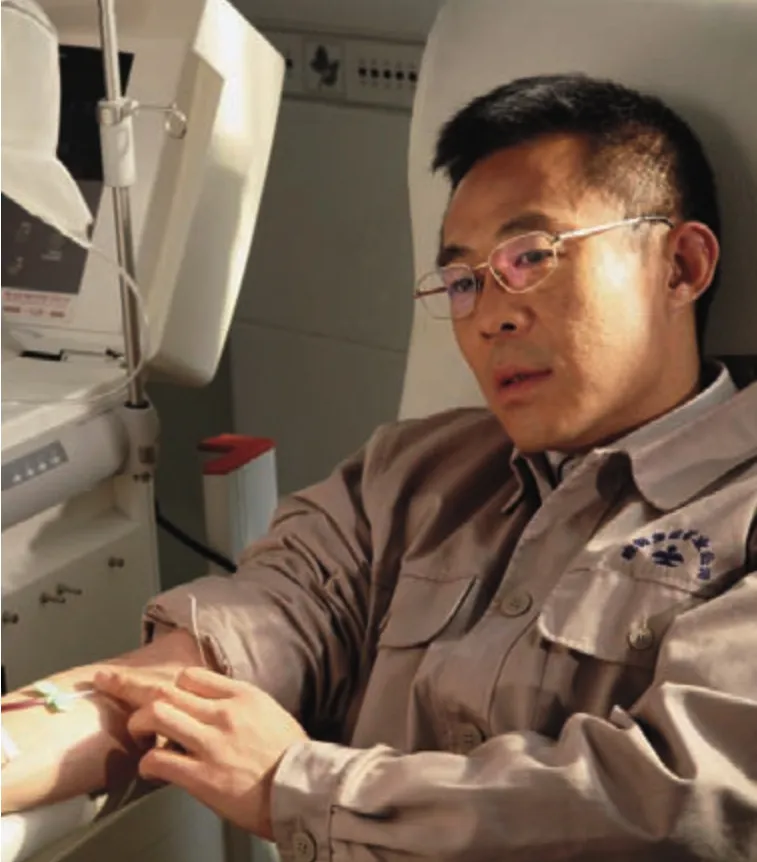

影片中苗苗和“舞蹈男孩”的生与死,一直是牵动着郭明义也是牵动着观众的两件事。而苗苗最终的离去和“舞蹈男孩”最终的得救,显示出创作者在英模人物塑造上较好的艺术想像力和表达力:郭明义纵使用尽了浑身解数,也只能无奈地眼看着苗苗正欲开放的美丽生命之花渐渐枯萎。这一有些令人意外的残酷结果,让苗苗在飞机仓中最后的道白变成了一首令人伤感的挽歌,同时也将郭明义还原成一位普通而真实的“郭叔叔”:面对此情此景,有谁还会怀疑或者不解郭明义那颗质朴而善良的心呢?正因为此,当郭明义历经三年终于找到那个能为“舞蹈男孩”配型的人时,他喜极而泣的同时,我们的眼中也已然湿润,既为“舞蹈男孩”生命转机的出现,也为郭明义宽厚的仁义之心,更为我们身处的社会确实有一位真真实实的郭明义的存在。观众多半会在此时想起郭明义对他女儿说的那句话:“总不能在别人的苦难前面转过头去吧。”这句话在我们走出影院后可能还会继续拷问我们:当我们站在别人的苦难面前时,我们会怎样?或者我们应该怎样?

电影《郭明义》艺术地塑造了当今一位普通工人平凡而真实的感人形象。这个形象看上去就像一个健康细胞,他的健康来自他以给予他人为快乐和幸福,这使得其充满了活力与自信。毫无疑问,这样的健康细胞肯定具有超强的传染力。于是,我们看到在这个健康细胞的影响下,鞍钢人在行动,全社会在行动。显然,我们的社会需要这样的健康细胞,我们的银幕也需要这样的健康细胞。