优秀大学生主观幸福感影响因素及提升策略

桑海云

(淮阴工学院,江苏淮安223003)

0 引言

千百年来,幸福始终是人们极为关注的重要话题。尤其在今天,随着科学技术的进步和物质生活水平的不断提高,人们越来越重视精神生活,重视自身的生活质量,幸福感作为生活质量的重要参数,对其研究的意义也就越来越凸显出来。

什么是幸福?如何获得幸福?许多学者从不同的角度对这些问题进行了探讨。回顾历史,幸福研究可以分为幸福的哲学研究和幸福的心理学研究两类。幸福的哲学研究形成以下四派:一是以儒家文化为代表的中国传统幸福观,以实现“内圣外王”完美人格为人生最大的幸福;二是理性主义幸福观认为幸福是:“灵魂的一种合于德性的现实活动”;三是感性主义幸福观,把追求快乐看作是人幸福生活的始点和终点;四是功利主义幸福观,在坚持“趋乐避苦”基本观点的同时,追求“最多数人最大的幸福”。哲学家试图用思辨的方法探讨幸福的真谛,但得出的结论往往不能完全使人信服。心理学家则另辟蹊径,通过实证研究来测量和验证人的主观幸福感。

主观幸福感是一种积极体验,心理学家为之下的定义是:“主体主观上对自己已有的生活状态正是自己心目中理想的生活状态的一种肯定和感受”。它是衡量个体生活质量重要的综合性心理指标,是掌握人们心理状况的晴雨表。大学生作为社会的重要组成部分,代表着青年中知识层次较高的群体,对他们幸福感的研究一直都是积极心理学的一大领域。那么大学生中的杰出代表即优秀大学生幸福感如何,他们所体验到的幸福感与普通大学生是否有所不同,是否存在一定的性别、来源等差异,具体还会受到哪些主客观因素的影响。对我国优秀大学生主观幸福感基本状况的了解和把握,一方面可以丰富主观幸福感的研究,为学校心理健康教育的发展提供理论依据;同时,探索优秀大学生幸福感的现状与特点,对于关注他们内心实际需求,促进其身心健康快乐地成长具有现实意义。

1 研究过程

1.1 研究工具

本次调查从2010年3月份开始,到2010年4月中旬结束,采用总体幸福感量表(GWB),通过研究发现本量表单个项目得分与总分的相关在0.48~0.78之间,分量表与总表的相关性为0.56~0.88,内部一致性系数男生为 0.91、女生为 0.95,重测一致性为 0.85,聚敛效度在 0.27~0.47之间。除了评定总体幸福感外,本量表还通过将其内容组成6个分量表,从而对幸福感的6个因子进行评分。这6个因子是:对健康的担心、精力、对生活的满足和兴趣、忧郁或愉快的心境、对情感和行为的控制以及松弛与紧张(焦虑),得分越高则代表个体的主观幸福感越高。除此外,还有8题是对被试总体感觉、是否有精神病史和求助人员的调查。

1.2 样本分布

本次调查一共发放调查问卷600份,收回有效问卷574份。其中普通大学生261人,优秀大学生313人。优秀大学生一般是指具有优异的学习成绩和知识结构,良好的道德品质和组织纪律以及适应、实践、创新等各方面能力的大学生。鉴于评价的局限性,本文所指优秀大学生指根据学校评奖评优的相关规定,由自己申请、班级提名、学院推荐、学校评定获得学业奖学金三等奖及以上的学生。根据调查的人口统计学变量所得数据进行统计优秀大学生:男生94人(30%),女生219人(70%);城市地区(含县城)77 人(24.6%),农村地区(含乡镇)人236(75.4%)。包括来自3种家庭收入的学生:家庭人均月收入在400元以下定义为贫困生共39人(12.5%);在400~800元为定义一般家庭学生共125人(39.9%);在800元以上定义为家庭经济较好学生,共149人(47.6%)。获得奖学金分为三个等次:一等奖学金66人(21.1%),二等奖学金88人(28.1%),三等奖学金159人(50.8%)。

2 结果与分析

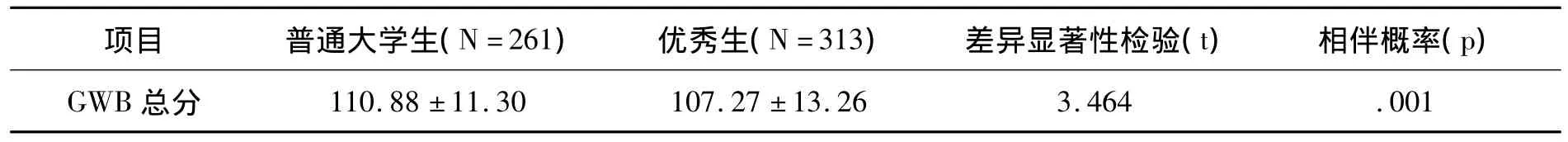

2.1 普通大学生和优秀大学生之间总体幸福感的差异性比较

从表1看出,优秀大学生的总体幸福感低于普通大学生。这说明优秀大学生存在着一些问题影响了幸福感,比如对自己的要求会比普通大学生高,给自己压力也比普通学生大,这样他们可能长期处于一种高压状态,因而主观幸福感总体状况较低。

表1 普通大学生和优秀生之间总体幸福感的差异性比较

2.2 优秀大学生不同性别之间主观幸福感差异性比较

从表2看出,优秀大学生不同性别之间的主观幸福感,除忧郁或愉快的心境因子有差异外,其他因子都没有差异。性别差异对主观幸福感的影响不明显,这与国外的研究结论是吻合的。Argle对西方研究者二十多年主观幸福感相关研究文献的考察发现,在总体幸福感方面性别差异极小。由于现在男女地位相对平等,大家都可以通过自身 的努力来获得幸福,因而不存在显著差异。

表2 优秀大学生不同性别之间主观幸福感差异性比较

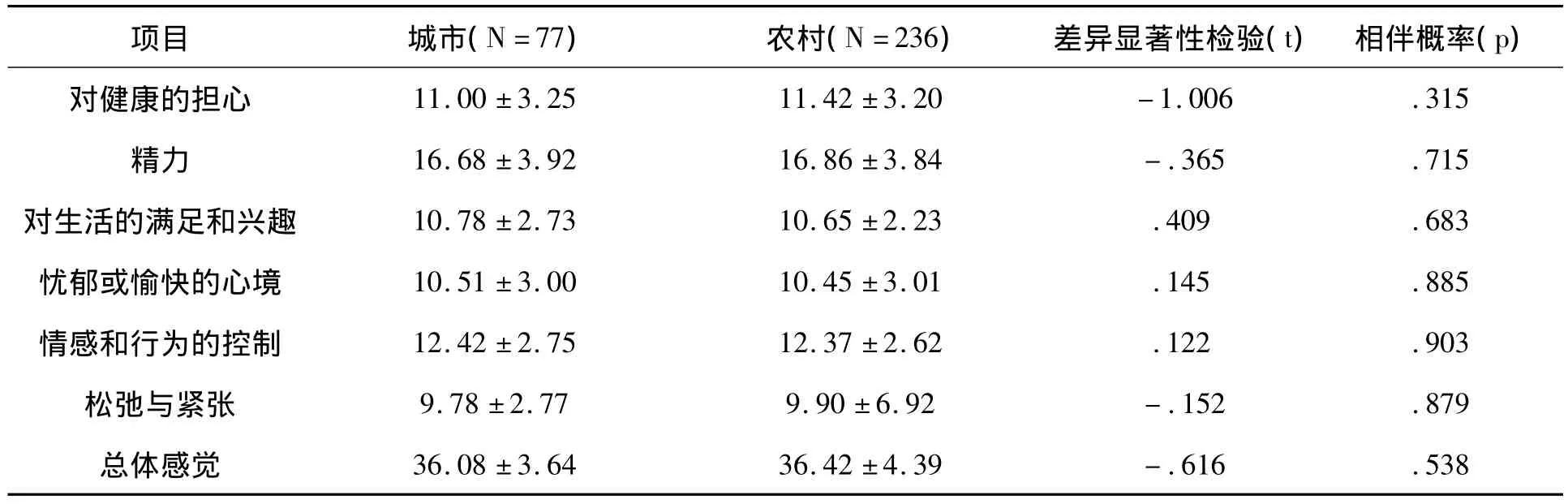

2.3 不同生源优秀大学生主观幸福感差异性比较

对幸福生活的向往和追求,是不同时代、不同经济和文化背景下人们的共同欲求。幸福感与一定的社会条件或结构性背景相关,因此对其研究必须与相对性的社会现实相结合,社会发展的不均衡决定了幸福感问题的相对性。中国是城乡二元结构的社会,这种二元结构的社会差异是一个现实的问题。但从表3来看,来自城镇的优秀大学生总体幸福感与农村优秀大学生无显著差异,他们均具有健康积极的情感,在总体上能够积极面对生活,具有较高的自信心和积极的态度。这可能是党和国家一系列惠农政策的落实,高校中各类奖、助学金受惠面的扩大,广大来自农村的大学生生活满意度得到显著提升。

表3 不同生源优秀大学生主观幸福感差异性比较

2.4 优秀大学生不同家庭收入之间主观幸福感的多重比较

从表4看出家庭经济收入对优秀大学生幸福感影响不显著,但在总体感觉上收入低的家庭和普通家庭及经济条件较好的家庭还是存在一定差异。可能的原因是:家庭的经济收入只能表明父母的能力,而不能证明他们自己能力,他们已经通过成绩来证明自己是很优秀的,所以在影响因子上没有差异。国家、学校的政策和做法虽然倾斜于经济困难学生,使经济困难学生甩掉了沉重的经济包袱,让他们奋发学习,经过自己的努力取得优异成绩,但是总体感觉上他们还是会或多或少存在一些自卑等心理问题从而影响幸福感。

表4 不同家庭收入之间优秀大学生主观幸福感的多重比较

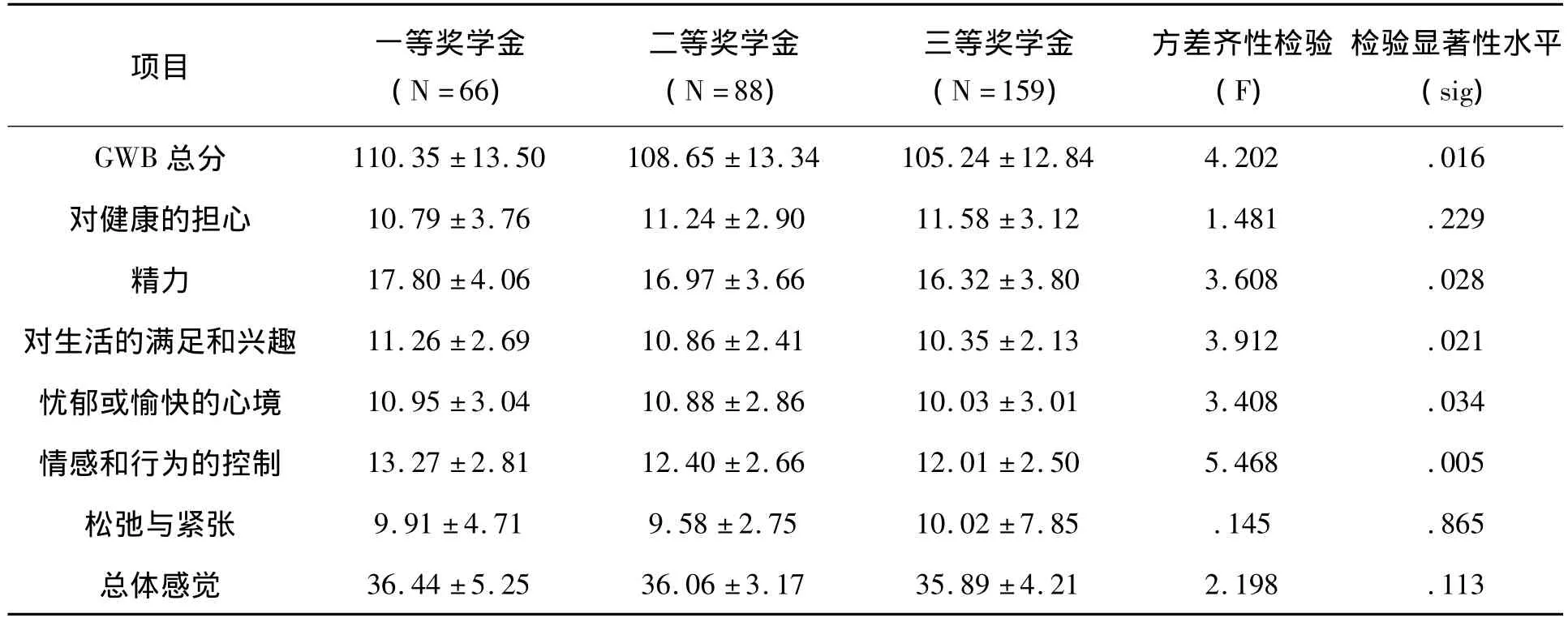

2.5 不同学业奖学金等次之间优秀大学生主观幸福感的多重比较

从表5看出,获得一等奖学金的学生主观幸福感最高,尤其在精力、对生活的满足和兴趣、忧郁或愉快的心境及情感和行为的控制4个因子上达到了显著地差异。原因可能是获得一等奖学金的学生更优秀,他们的自我评价高,所以主观幸福感也会高点。而二、三等奖学金获得者,虽然也是优秀学生,但他们认为自己并不是非常优秀,但是个性表现中又争强好胜,他们往往会给自己在学业上设定高目标,但由于自身能力的限制以及现实中各种各样的原因导致有些目标不能实现,这时就会产生强烈的挫折感,甚至怀疑自己的能力,怀疑自己的价值,失望、失落,这会让他们产生沉重的心理负担,造成不健康的心态,从而影响了主观幸福感。

表5 优秀生不同学业奖学金等次之间主观幸福感的多重比较

3 提升优秀大学生主观幸福感的策略

从以上调查数据得知,优秀大学生主观幸福感水平有待于提高,但主观幸福感水平既受客观因素的影响,也受主观因素的影响。因此通过主客观因素的改善来提高大学生主观幸福感是值得探讨和研究的课题。

3.1 构建高校心理健康教育的积极模式

现阶段相当一部分高校所关注的要么是非正常大学生的心理和行为,要么是正常大学生的非正常心理和行为,更多的是致力于对大学生消极心理品质和不良情绪的研究和克服,把工作重点放在心理咨询方面,而忽视了对学生积极的主观幸福感体验的开发与调动。主观幸福感作为一种积极的心理体验,是衡量个体内在精神生活质量的重要指标,如何提高大学生的主观幸福感水平,使其形成正确的幸福观,是摆在教育工作者面前的一件大事,也是实现素质教育、落实“以人为本”的科学教育发展观的重要举措。高校应该构建以心理健康教育的积极模式为主导,让优秀生学会创造幸福、分享快乐,使自身潜能得到最大限度的发挥,保持生命最佳状态,从而提高心理免疫力和抵抗力,建立起高质量的社会和个人生活。增强自我效能感体验,进一步提高主观幸福感。

3.2 引导优秀大学生正确看待自己、他人和社会

苏格拉底曾说过“认识你自己”,这成为古希腊哲学中最重要的命题,也是促进自我成长的前提条件之一。一名优秀大学生应保持动态的自我评价标准,及时准确地定位,从而清醒的认识自己,这样可根据自身的需求,调节、控制自己的行为,最终完善自己,这样在面对竞争时才会有客观、实际的自我预期。即使面对失败时也能够客观评价自己,而不至于完全否定自我,挫折感就不会这么强烈,也易保持心态平衡。因此,作为教育工作者需引导学生学会正确认识自己,因为自我认识是人类成长的基础,是应对危机的基础,同时还应引导他们正确看待他人、社会,多站在他人角度思考问题,从而正确处理自我、他人与社会之间的关系,进而提高个体的主观幸福感。

3.3 塑造优秀大学生理想人格模式

学校教育是关键,家庭教育是基石,自我教育才是保障,因而教育工作者应发挥学生的积极主动性,这样才能更好地面对困难和压力,从而选择积极成熟的行为应对方式,增强其主观幸福感。要想更好地发挥自我教育作用,首先应激发大学生的成就动机,把他们的抱负水平推进到一个新的高度,引导他们塑造理想的人格模式,让他们挑战自我、成长为有志青年。有远大理想、富有事业心和进取精神的大学生一般都有较强的成就需要,有较高的抱负水平,这样能够使他们果敢顽强、百折不挠的追求自己的人生目标,乐意接受挑战,敢于冒风险,勇于负责,成为一名自信、自立、自强、自尊的进取者。

3.4 控制情绪,学会自我调节

大学阶段是个不稳定的人格定向阶段,由于这个阶段的大学生心理尚不成熟,他们情绪上更加容易出现波动,更易出现各种消极的情绪情感问题,如紧张、不安全感、自卑感、焦虑、抑郁、孤独等,这些消极的情绪情感会导致主观幸福感降低。这就需要家长和教师根据学生情绪情感发展的特点,采取更加科学有效的教育,帮助学生分析自我、接纳自我、实现自我的统一性。

3.5 优秀大学生自身要追求“三有”境界

作为优秀大学生,在家里受父母的宠爱,在学校受老师的特别照顾,在这样环境中容易滋生骄傲自满情绪。优秀大学生在学习和生活中应该时刻追求“心中有梦”、“生活有色”、“身上有情”的“三有”境界。首先,一个幸福的优秀大学生心中要时刻有一个明确的目标和方向,找准自己的研究兴趣和特长,做到“心中有梦”。其次,一个幸福的优秀大学生,绝不能把学习当作生活的全部,更不是唯一。不会休息的人就不会学习,况且过度劳累,伤害了身体,更会影响学习。繁重的学习之余,多参加一些有意义的体育活动,既可以愉悦身心调节情趣,又可以启发思维开拓视野,幸福的感觉就会不断增加,做到“生活有色”。最后,不仅自己“心中有梦”、“生活有色”,而且还要多关注周围同学、老师,做到“身上有情”。大学生当中很多人是离家千里,“师生情,同学谊”就成为他们在千里之外求学的精神支柱。教师的呵护和帮助,会令他们感到温暖和记忆犹新,同学的关心和友情会让他们享受幸福和集体的温馨,这些点点滴滴都会为他们的主观幸福感添上重要的一笔。

[1]亚里士多德.尼各马科伦理学[M].北京:中国社会科学出版社,1990:16.

[2]Diener E.Subjective Well-Being:The Science of Happiness and a Proposal for a National Index[J].American Psychologist,2000(1):34 -43.

[3]汪向东.中国心理卫生评定量表手册[M].中国心理卫生杂志社,1999:12.

[4]邢占军.主观幸福感研究:对幸福的实证探索[J].理论学刊,2002(5):157-160.

[5]陈桂兰.高职学生主观幸福感的培养[J].吉林教育学院学报,2009,25(6):27 -29.

[6]李科.激发大学生成就动机的价值和策略[J].成都大学学报:教育科学版,2007,21(11):21 -23.

[7]许东风,桑海云.苏北高校学生社交焦虑调查分析与建议[J].淮阴工学院学报,2009(4):79-83.