北极经济再发现下的国际合作状况研究

张 侠屠景芳

北极经济再发现下的国际合作状况研究

张 侠*屠景芳**

北极历史是全球化背景下,由欧洲殖民过程带入世界历史的,经历了世界(资本)对北极的地理再发现、军事再发现到经济再发现的历史过程。北极永久冰层的快速消融开启和加速了经济再发现的区域性过程。进入到经济再发现新时期,保障北极和平利用主要涉及两大挑战:北极可持续发展和战略安全。以建立普遍性规则为目标,北极合作存在全球的和区域的大、小集体两条合作路径,以增进实际利益为目标,双边合作则是活跃的、经常的。域内与域外国家之间的合作,除多采取大集体合作路径外,更重要的是多利用双边既有合作框架(如战略协作合作伙伴关系、盟国等)作为原则指导。当前的北极正处在进入世界市场的战略准备阶段,有关规则和制度建立主导权的竞争成为了主要焦点和政策目标。无论是小集体路径的合作还是大集体路径的合作,最终都试图主导建立对自身利益有利的北极开发利用新规则。

北极 国际合作 主题和领域 合作途径 秩序

一、北极国际合作的历史背景

北极历史是全球化背景下,由欧洲殖民过程带入世界历史的,经历了世界(资本)对北极的地理再发现、军事再发现到经济再发现的融合过程。北极永久冰层的快速消融开启和加速了经济再发现的最后一个区域性过程。

与南极不同,人类发现北极、并在北极活动和生活的历史很长,一直可以追溯到一万年前。①不过这种活动或生活是在与世界其他地方相隔绝的情况下发生的。1500年对于北极是个非常特殊的历史时刻,葡萄牙人考特雷尔受国王曼纽尔一世的派遣寻找到亚洲的贸易航路,途中发现并登上了格陵兰,此举开启了之后长达400多年(直到1906年,挪威人阿蒙森驾驶“约阿”号首次完成了西北航道的全程航行)的北极地理发现和殖民化时代。巧合的是,那一年也被许多人视为现代意义上全球化的起始年。①马克思在其《现代资本主义》一文中指出全球化开始于公元1500年代。张宇燕等著:《全球化与中国发展》,北京:社会科学文献出版社2007年版,第61页。从这一时刻起,北极不再孤立于世界历史,它还参与了资本主义对世界历史的早期塑造:提供或幻想式地提供了到亚洲新航路上的贸易据点。与此同时,北极在欧洲殖民者对土著民族的驱赶、征服、统治,以及稍后进行的融合、驯化过程中不可避免地被殖民化了。

贸易据点(如加拿大北方地区,俄罗斯远东地区)建立起来了,但航路开拓却因永久冰层的存在变得难以克服、变得遥遥无期。太平洋、大西洋等其他贸易航路的顺利发现和运营使得北极航道开拓变得无足轻重。到地理发现时代的中后期,欧洲列强在北极地区主要以扩大和争夺新殖民地为主要目标。现代意义上的北极国家加拿大、美国、俄罗斯及北欧诸国就是在这一过程(殖民加殖民地争夺)中得以形成并最终确定其国家边界的。在这一过程中那些更北的区域一度因北极航路贸易据点想象的破灭,变得毫无价值。②俄罗斯贱卖阿拉斯加就是一个例子。它本来是俄罗斯的殖民地,出于扶植美国反抗其欧洲对手的目的,于1867年以总价720万美元卖给美国,此举也使得美国意外变成一个北极圈内国家,当时美国国内还嘲笑政府买个无用的“大冰箱”。北极问题研究编写组编:《北极问题研究》,北京:海洋出版社2010年版,第315页。

经济无利可图,地盘却已瓜分完毕。全球化的副产品——带有血腥的殖民化过程给后殖民时期的北极打上一个深深的烙印:除了对抗就没别的。北极国家全部参与了两次世界大战。作为第一次世界大战的结果之一,北极殖民地竞争以1920年《斯匹茨卑尔根群岛条约》的签署和1930年海牙国际法院将格陵兰判给丹麦告一段落。③北极问题研究编写组编:《北极问题研究》,北京:海洋出版社2010年版,第314页。在第二次世界大战期间,北极国家分成两个阵营厮杀,北方海航道被用于盟军后勤补给线,即使是这条北冰洋偏远的航路也遭到德国潜艇的骚扰。热战结束后,冷战开始了,此时,曾经的盟友北极国家美国与俄罗斯分道扬镳,在全球范围内形成东西方两大阵营相对抗的格局,市场被对立国家集团之间的政治壁垒生硬地切割,作为全球化目标的统一市场的形成受到阻滞。直到上世纪九十年代初的前苏联解体之前,因为人烟稀少,经济活动不活跃,但安全战略价值因为二次大战的成功实践变得突出,加上两大阵营的主将美苏直接隔狭窄的白令海峡相望,北冰洋成为东西方军事战略对峙的前沿阵地,一些区域成为核试验、核废料堆场,另一些区域常有北约或华沙条约的潜艇在冰下游弋。这一时期是北极从地理再发现进入到长达80年军事再发现的时代。上一时期与这一时期,北极地区只有征服、殖民地竞争和军事同盟对峙,对立同盟之间不存在任何围绕共同利益开展普遍性合作的土壤和条件。

与此同时,另一个重大的北极历史和地缘政治驱动因素从上世纪70年代开始浮出水面,那就是北极自然环境的快速变化。北极科学家报告,过去数十年来,北极气候与自然环境正在发生极其不同寻常的变化,称之为快速变化。过去100年(1906—2005年)地球表面温度升高了0.74摄氏度,而北极地区升高幅度则是地球升温幅度的两倍。气温升高的一个直接后果是造成北极永久冰层(北极陆上冰川、冻土和北冰洋海冰)的快速融化。最新的研究表明,2011年9月(夏季)北冰洋海冰覆盖面积比1979年(有卫星观测以来)减少了40%。2012年1月(冬季)海冰面积达到自1979年以来第4个低值。①Katherine Leitzell,Arctic ice extent low overall,high in the Bering Sea,at http://nsidc. org/arcticseaicenews/2012/02/arctic-ice-extent-low-overall-high-in-the-bering-sea/,20 December 2011.

北冰洋海冰的退缩和快速消融,直接的重大经济后果是:(1)连接东亚和欧洲与北美的、早已被放弃的北极航路将有可能开通,人们对过去洲际航线(太平洋、大西洋航线)的开拓怎样改变世界政治经济格局记忆犹新;(2)能源开发、提炼和运输活动将快速增加,世界发展对北极丰富资源的需求使得即使没有航道开通运输条件,也面临开发提速;北极航道的预期使得这种提速更容易成为现实;(3)在北冰洋不仅将出现新的高经济价值渔场,还将发生传统的北大西洋和北太平洋渔场北移进入北冰洋高纬度海域。

在全球化的大背景下,北极自然快速变化这一神手,对于北极有着妙手回春的作用,“废地”一下子变成了宝地。世界对北极开始进入经济再发现的新历史进程。不过,一是由于上一时期作为冷战遗产的安全格局,虽然从美苏领导的东西方对峙转变为北约与俄罗斯的对峙,但二元对抗战略性矛盾没有根本性改变。二是按照资本主义发展逻辑,资本对北极的经济利用,需要以北极资源所有权的确立为前提,北极领土和海洋管辖主权争议变得公开和激烈化是十分自然的事情。三是北极域外新兴国家崛起,并具有充当未来北极经济再发现生力军的潜力。因此,北极从军事再发现步入经济再发现,既充满着经济发展机遇,也充满着政治和安全不确定性的挑战。如何降低这一战略性风险,充分利用经济发展机遇,是当前及今后一段时期——我们称之为北极大规模开发利用的战略准备期——资本和所有涉及北极的国家的主要战略关注点。北极作为区域形势的复杂之处正在于此,北极的活动,竞争或合作,无不带有战略意味。

二、主题与领域:可持续发展与战略安全

进入到世界对北极的经济再发现新时期,保障北极和平利用活动主要涉及两大挑战:北极可持续发展和战略安全。前一个大问题主要涉及到在加强经济开发利用的同时防止或减少环境损害;后一个问题,则主要涉及到域内国家如何处理前一时期的冷战遗产和日趋明显的主权争议,以及因全球大国地缘政治关系变化及其对北极的潜在战略利用而引起的安全担忧。事实上,域内外国家所面临的上述挑战规定了国际北极合作现实或潜在的主题和优先领域,在北极真正的大规模利用时代到来之前,甚至创造合作机制本身也被用作处理上述挑战的优先事项。

专门针对北极的合作开始于冷战结束后。冷战末期,前苏联出于改善经济发展状况的需要,主动提出拆除北极冷战铁幕。戈尔巴乔夫在摩尔曼斯克发表外交政策演讲,首次提出军事和民间六项合作计划倡议,包括(1)建立欧洲北部无核区、(2)限制北方地区海军活动、(3)和平开发北极资源、(4)极地科学研究合作、(5)区域环境保护联合行动和(6)向国际航运开放北方海航道。①E.C.H.Keskitalo,Negoationating the Arctic:The Construction of an International Region,1st ed.,New York:Routledge Publisher,2003,p.43.其合作主题和领域规划是比较全面的,甚至是比较具体的(北极航道)。涵盖了战略安全、可持续发展、环境保护、科学研究四大合作领域。应该说,基本上奠定了未来北极合作的主要领域和方向,以后北极合作实际的发展都没有超出上述领域。但具体的合作优先次序经历了从科学研究与环境保护,到环境保护与可持续发展,再到可持续发展与战略安全的双主题发展脉络。

戈尔巴乔夫发表上述政策讲话后,芬兰首先响应,并提出了联合行动,实施北极环境保护战略的倡议。②E.C.H.Keskitalo,Negoationating the Arctic:The Construction of an International Region,1st ed.,New York:Routledge Publisher,2003,p.44.1991年,北极八国在芬兰罗瓦涅米召开首次部长级会议,发表了《北极环境保护宣言》,③中国极地研究中心极地战略室:北极理事会历届宣言及《议事规则》汇编2010年版,第2页。提出了四个战略计划,包括北极监测与评估计划、北极海洋环境保护计划、北极动植物保护计划和预防和应对环境紧急情况的准备计划。主要措施是“需要广泛的国际合作”,并“在原住民及其组织的参与下,开展污染源及其影响的科学研究的合作,分享数据”。科学研究之所以被作为合作主题之一主要是因为掌握北极环境背景信息和相互交换数据信息的需要,区域的广阔、环境的恶劣、考察研究设施和技术的稀缺,使得科学研究的国际合作成为“永恒”主题。事实上,科学研究在之后的各个主题里都作为战略计划行动的基础,有关科学研究的国际合作也一直是北极合作的主要领域,只不过它渐渐从为环境保护服务,逐渐转变成为可持续发展(应对气候变化和开发利用)服务。2007—2008国际极地年是这一转变的时间节点。

罗瓦涅米会议后,1992年,联合国环境与发展会议在巴西里约日内卢举行,发表了《关于环境与发展的里约宣言》,顺应环境与发展并列主题的世界新变化, 1993年在格陵兰努克举行的北极国家部长级会议,指出“为了实现可持续发展,环境保护应成为发展进程的一个组成部分,不能把它与发展割裂开来”。①中国极地研究中心极地战略室:北极理事会历届宣言及《议事规则》汇编2010年版,第5页。会议之前,在原先四个计划之外设立了一个有关可持续发展与利用计划特别工作组。从此,在北极国家部长级会议的合作机制和平台上,环境保护与可持续发展就一直是北极国际合作的主要领域,这一领域也包括了应对气候变化。

北极合作的主题循着低政治到高政治的发展路径,开展战略安全合作以处理冷战北极遗产(指俄罗斯对北约)为主。虽然在戈氏讲话中有突出的位置,作为回应,美军从冰岛军事基地撤出。但之后的发展始终被故意回避或搁置,这主要是由于前苏联解体引起的一系列世界重大地缘政治和安全格局的转变造成的。在多边合作论坛上,1996年北极理事会成立宣言中,明确表示该理事会不处理军事安全事务。事实上,北极战略安全合作循着其他途径进行。这些途径主要是俄美核裁军谈判以及搜救和反恐联合军演(9.11以后)的双边方式。但随着北冰洋海冰的快速融化,俄罗斯北极资源和北方海航道的开发利用成为可能,其战略安全价值伴随经济预期升高而有大幅度提升,同时,北极领土争议开始加剧。俄罗斯对北约的警惕逐渐提高。北极战略安全合作成为始终需要处理但越来越不可能得到处理的主题。加上中国、印度甚至巴西等其他新力量的发展,中东分散了北约的战略安全焦点,太平洋则分散了美国的战略安全焦点,北极的战略安全合作变成重要但不是急迫的问题。但这是一个高烈度的地雷,如果不拆除,北极环境保护和可持续发展只能建筑在担心和恐惧中。

三、区域与全球:北极合作的两条路径

国际北极合作(多边)先后沿着两条不同的路径进行。一条是域内国家主导的小集体合作,一条是域内外国家共同参与或联合国主导的大集体合作。随着北极利用的预期升温,不同地缘关系的行为体利益开始分化,两条路径越来越显示出差异,但鉴于北极的地缘政治现实和国际海洋法地位,两条路径仍无法相互替代。

小集体路径的合作从冷战末期的1987年开始,但当时小集体路径还很模糊。那一年戈尔巴乔夫在摩尔曼斯克发表外交政策演讲,首次提出军事和民间六项合作计划倡议(见上文)。区域内先对此作出正面响应,芬兰、美国、加拿大先后跟进,商讨具体的优先合作议题和合作机制。1991年北极八国在“北极环境保护战略”的倡议国芬兰召开会议,发表了罗瓦涅米宣言,宣言称:“需要广泛的国际合作,在其他国际环境论坛上共同寻求解决这些影响环境的问题。”国际合作被大量强调,小集体路径还不太明确,但八个国家商讨北极联合行动的机制平台初显端倪,这个平台参与方的狭窄性决定了其将沿小集体方式的路径发展。之后,1996年北极理事会正式成立,经济利用的预期有所升高,合作议题由“北极环境保护战略”单议题变为“北极环境保护战略”和“可持续发展”相互联系的双议题。但同时确认这个平台不讨论军事问题。也就是说战略安全领域的合作将寻找其他方式进行。这种方式主要是双边的(北约国家对俄罗斯),比如挪—俄、斯堪的纳维亚半岛国家—俄、美—俄等双边反恐或海上搜救和军事演习,还包括美—俄核裁军谈判等机制。更小集体的组织,如巴伦支—欧洲北极理事会、北欧部长理事会等次区域组织在北冰洋、大西洋扇区开始建立和活跃以增进小集体利益为目标的共同政策与行动。这个机制在2011年以强烈排外的方式收获了它的第一批成果:《北极航空和海上搜救协定》。

北极理事会的合作发展也不是一帆风顺的,自1996年双议题确立后合作领域就再也没有扩大。2007年8月俄罗斯北冰洋底插旗事件导致主权争议升温,北极八国中的北冰洋沿海国也没有把此问题纳入理事会议题。相反,另外再建立了一个五国合作机制,与这个合作机制相联系的一个显著成果就是俄罗斯、挪威两个北冰洋沿海国长达40年巴伦支海上划界纠纷的和平解决。

回顾小集体合作路径的发展历史,我们可以得出结论,合作主题与领域始终围绕可持续发展,但一旦涉及到战略安全领域,小集体合作路径通常采取回避,或让位于更小的集体,甚至双边。小集体天然趋向于排外和垄断,它的存在与发展完全取决于各成员单体利益与集体利益的重合度。扩大议题或者增加成员意味着重合度可能减少,发展可能停止,组织可能失去作用的风险。这也说明了更少议题的更小集体合作路径甚至双边合作将来可能更趋活跃。

大集体合作路径的开始最早可追溯到1920年《斯匹茨卑尔根群岛条约》的订立。当时多国都可以对斯匹茨卑尔根群岛提出主权要求,此时正值一战刚结束,为了化解冲突,挪威与美国、丹麦、法国、日本等18个国家在巴黎签订了该条约。①中国于1925年7月1日加入。该条约承认挪威对斯匹茨卑尔根群岛连同熊岛的完全主权,同时规定,各缔约国的船舶和国民有权在此地区和领水内在遵守当地法律的条件下平等从事捕鱼、打猎和采矿活动。②北极问题研究编写组编:《北极问题研究》,北京:海洋出版社2010年版,第314~315页。从缔约国所在区域的广泛性来讲,即使是涉及领土归属重大北极事务的解决,主要服从于世界或其南方区域的形势和需要,因为北极作为一个区域的概念还仅仅是地理上的,域内国家的政治经济重心都在南方,在当时的世界政治经济形势下,北极战略价值不高,政治经济处于附属地位,针对北极的合作一开始就选择了世界范围的大集体合作路径是必然的。这之后,既然北极殖民地争夺告一段落,北极洲际航路幻想又趋于破灭,国家之间的争夺焦点在更温暖的南方,除了偶尔的军事活动外,北极其他活动进入封冻期,这种情况更由于冷战东西方对峙形成的铁幕,针对北极的国际合作实际处于中断状态。但战后联合国的设立,为处理带有普遍意义的世界性事务(如和平解决争端、海洋利用、环境保护和可持续发展等)提供了机制和平台,循着这一路径的北极合作虽然不是显性地以北极为合作目标区域,但一些国际条约或规则覆盖了北极地区,如1982年的《联合国海洋法公约》、1992年的《生物多样性公约》、2002年的《IMO极地冰覆盖水域船舶航行指南》(自愿性的)。这些联合国主导的条约或规则之所以能够有效覆盖北极地区,主要是因为北极存在世界“公域”的国际法事实,这也是循着这一路径开展北极合作的国际法基础和依据。

随着北极进入到经济再发现的阶段,北极合作的两条路径分歧逐渐显现。北极事务究竟是区域事务还是国际事务?如果是区域事务或主要是区域事务,那么小集体主导路径是合理的,如果是国际事务,那么大集体路径就是合理的。抛开策略层面,这些分歧主要来自于对北极区域概念的认识含混。如果北极仅包括主权早以确定的陆地及领海,北极事务就是区域事务。如果北极仅指北冰洋,北极事务就是国际事务,如同其他大洋事务是国际事务一样。事实上,通常语境里的北极,既包括主权边界清晰的陆地,也包括主权权利存在争议的近海区域,更包括北冰洋公海和海底“区域”。更何况气候问题、生态环境变化问题早已超出区域范畴,纳入全球性问题范畴。客观上,北极事务既是区域事务同时也是国际事务。①“北极相关问题大多数是区域性的,但也有一些是跨区域的,如气候变化和海上运输。因此,我们需要加强区域和国际两个层次上的合作”,外交部唐国强在2010年北极前沿会议上的发言。围绕可持续发展与战略安全的北极合作主题,无论是小集体路径还是大集体路径都有存在的合理性和必要性。如果隔离开来处理的话,认识上就会陷入矛盾中。

北极国家既否定仿效《南极条约》订立《北极条约》的可能性,同时又强调遵守《联合国海洋法公约》;在《北极地区航空与海上搜救协定》上采用小集体路径,但在北极航运规则上,则采取大集体路径的方式(相比较其他大洋的利用,北极航运只是一小部分,过于强调区域性,将导致其在其他区域的航运利益受损)。

域外国家比较倾向于大集体路径处理北极事务,特别是北冰洋事务。他们希望通过这一路径扩大北极合作的领域,而不仅仅限制在北极科学研究方面。欧盟倾向于将一些欧洲区域性法律和规则引向北极事务,比如《禁止海豹制品进口法案》、《人权法案》等。

如果说多边合作将导致起长期作用的北极新规则和制度建立的话,双边合作将会导致北极进入经济再发现时期的早期收获期。这种收获对北极规则建立过程起到相当大的作用。如果以影响北极规则建立为目标的话,活跃的双边合作将对多边合作方向施加矫正或加强作用。当前北极合作的一个基本事实是,虽然显性的多边合作沿着两条路径发展迅速,但域内外国家之间更加频繁的、专门针对北极的双边合作所发挥的实际作用不可忽视。比如,俄挪2010年以协商的方式成功解决长达40年的巴伦支海海域划界纠纷。它是伊卢里萨特宣言的一个成果,①2008年5月28日,存在北冰洋主权争议的俄罗斯、挪威、加拿大、美国和丹麦五国在格陵兰伊卢里萨特发表宣言,达成以国际海洋法作为解决海上争议原则框架的共识。同时,其成功实践又加强了北冰洋沿海国的小集体多边合作路径。双边合作不成功的例子是,欧盟与加拿大就欧盟禁止海豹制品进口问题发生争议,加拿大为此反对欧盟成为北极理事会永久观察员,从而影响了理事会扩大参与方的努力,转而趋向于提高门槛,这条小集体路径本就微弱的开放性受到进一步削弱。

达成合作的基础是参与方对利益增进有着一致的判断。双边合作由于参与方少,利益和需求单一,相对容易达成共同的认识。但由于参与方各自身份和利益的多重性,就专门性北极合作利益可能会认识不清,发生错误。防止这一风险,主要是依靠参与方的既有政治关系定位,在此基础上构建北极双边合作关系。比如域内国家之间的双边合作,多利用现有的北极多边合作平台和机制作为双边合作的原则指导是比较保险的,域内和域外国家或域外国家之间的合作除了多利用大集体路径的合作机制外,更重要的是多利用双边既有合作框架(如战略协作合作伙伴关系、盟国等)作为原则指导。

综上,以建立普遍性规则为目标,北极合作存在全球的和区域的大、小集体两条合作路径。以增进实际利益为目标,双边合作则是活跃的、经常的。防止双边合作风险的一个可靠做法是多利用既有多边或双边的合作机制和平台。

四、法律与规则:北极合作再造新秩序

进入新世纪,资本主义主导下的全球化深入发展,国家间竞争从土地争夺,发展到市场争夺,再发展到规则争夺。当前的北极正处在进入世界市场的战略准备阶段,规则和制度建立主导权的竞争成为主要焦点和政策目标。无论是小集体路径的合作还是大集体路径的合作,最终都试图主导建立对自身利益有利的北极开发利用新规则。

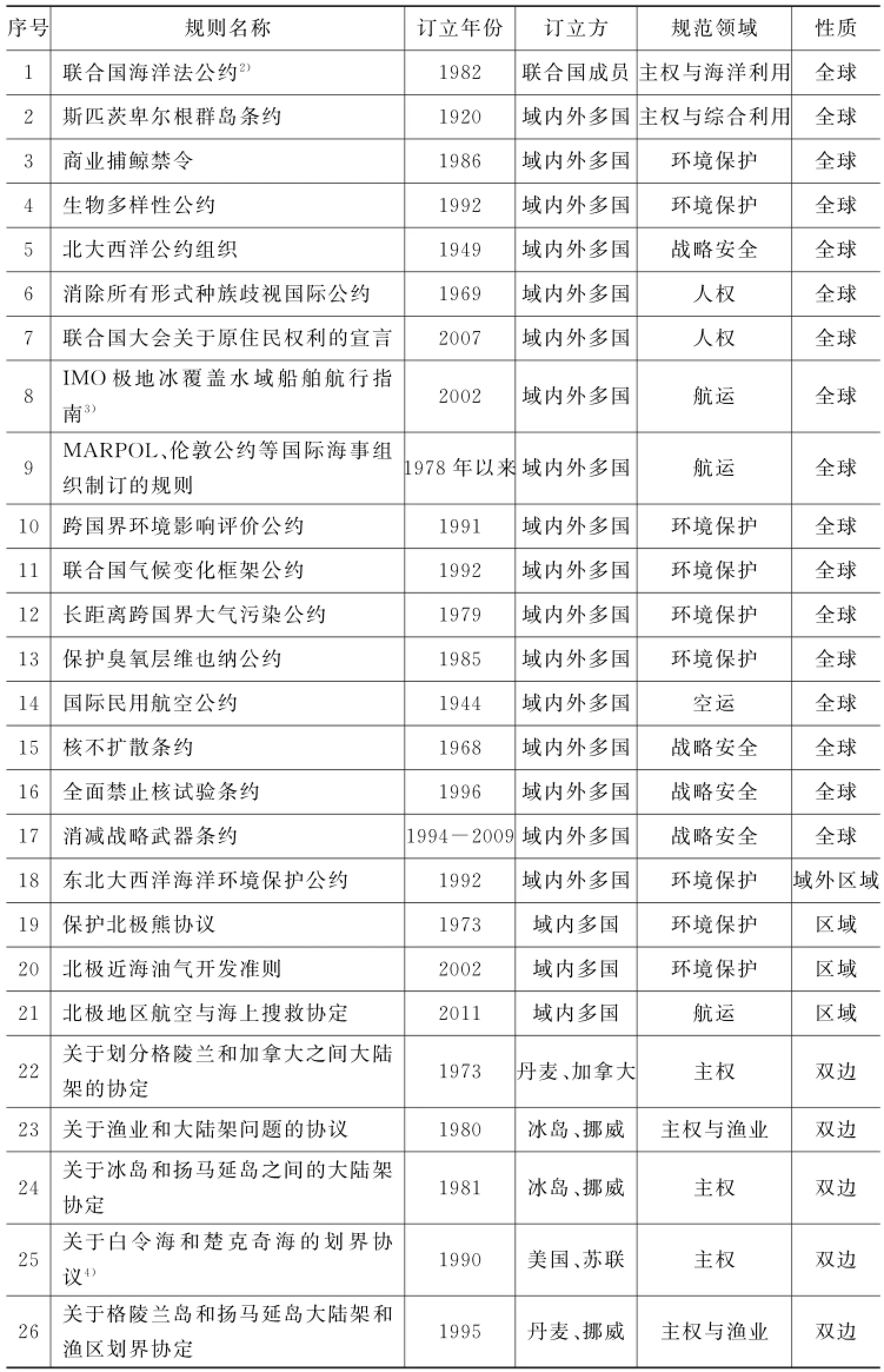

现有的北极秩序建立在北极军事再发现阶段,国际政治经济活动的中心虽然在北半球,但主要在北温带区域变动,寒冷的北极与世界的联系相对不密切。如果以1991年冷战结束为界,涉北极条约规则主要是在安全和主权领域。1991年之后,规则制订的主要领域转变成环境保护和可持续发展(见下表)。

北极或涉北极主要条约和法规一栏表1)

续表

当前,对北极国家具有约束力的北极规则主要来自域外和全球层面的国际法和条约。专门针对北极的区域性规则数量很少,对域内国家有约束力的只有去年刚批准的《北极地区航空与海上搜救协定》这一个。北极当前的法律规则系统存在的主要问题如埃米莉·希尔德雷思所指出的:“1.缺乏强制性的油气开发活动国际规则(巴黎公约和国际海底管理局只覆盖了部分区域);2.与国家司法管辖外区域相联系的北极高脆弱性生态环境保护问题;3.未能按照北极海洋环境的严酷、脆弱和隔绝性制订特殊和一致的船舶活动规则;4.因规则仅仅约束船旗国引起的一系列问题;5.北极活动缺乏基于生态系统的,跨国界的管理机制。”①Emily Hildreth,Holes in the Ice:Why a Comprehensive Treaty Will Not Succeed in the Arctic and How to Implement an Alternative Approach,The Yearbook of Polar Law, Vol.3,2011,pp.556~557.这仅就环境保护而言,其他如战略安全、渔业等领域未提及。

事实上,具有普遍约束力的、专门的区域性规则很难达成的一个主要原因是,北极区域发展的不平衡性以及参与主体的多元性。比如西北航道和东北航道的利用程度是不同的,有可能导致俄罗斯、加拿大两国在国际海事组织北极船舶运行规则上某些技术层面的分歧。参与主体的多元性从大多数涉北极条约都是从全球层面达成的事实已经得到充分说明。

随着北极利用活动领域在不同域内国家不同程度的深入和扩展,虽然域内国家就首个强制性条约的达成欢欣鼓舞,但历史地和长期地看,要达到北极治理的善治目标,塑造北极和平利用和可持续发展新秩序,通过全球层面的北极合作是一条更为有效的途径。

(编辑:王 繁)

*张侠,研究员,中国极地研究中心极地战略研究室主任。电子邮箱:zhangxia@pric. gov.cn。本文为国家海洋局国际合作司(港澳台办公室)(2008—)和《南北极环境综合考察与评估专项》之极地地缘政治研究子专题(2011—2015)资助项目研究成果。

**屠景芳,助理研究员,中国极地研究中心极地战略研究室。