怎么教外国人听说“普通话”和读写“汉文”——谈“第二语言”和“第二文字”的教学理念

张朋朋

(北京语言大学 中国 北京100083)

教学的两个基本问题是“教什么”和“怎么教”,所谓教学理念是对这两个问题的理性认识,是从理论上回答这两个问题。“教什么”是“怎么教”的前提,进行教学首先要明确“教什么”的问题,然后才研究“怎么教”的问题。因此,教师和司机一样,首先要知道自己“去哪儿”,自己“教什么”。

一、我们教外国人什么?

长期以来,普遍的提法是教“汉语”。

我们是教“汉语”吗?

“汉语”是中国汉族多种方言的总称,“普通话”是一种方言,因为汉族方言之间有的区别很大,所以汉族人之间进行口头交际时要使用通用语,“普通话”是汉族的通用语,实际上,我们不是教“汉语”,而是教听说“普通话”。

我们是只教听说“普通话”吗?

不是,我们还教“汉字”。因为只教听说“普通话”,不教“汉字”,学生不能读书、看报、写文章,是文盲。

什么是教“汉字”呢?

我认为,一是让学生能读懂用汉字写的文章,二是能用汉字来写文章。而用汉字写的文章是“汉文”,也就是说,教“汉字”是教学生读写“汉文”。

我们教外国人什么?准确的回答应该是:教听说“普通话”和读写“汉文”。

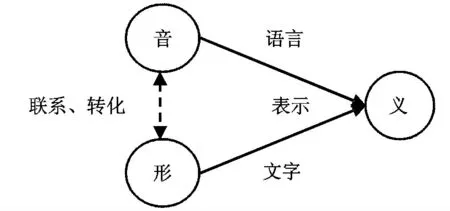

语言和文字是两种不同的表示意义的符号系统,语言是听觉符号,是以“音”示“义”,文字是视觉符号,是以“形”示“义”,文字的字音来自语言的语音,语音和字形建立了联系,听到语言能写下来,看到文字能念出来,这是二者相互作用和相互转化的现象,但不能因为二者可以相互转化,就把语言和文字混为一谈,语言和文字的关系,如下图:

因为人创造文字是创造表示意义的字形,没有字形就没有文字,因此,字形是文字的本质,[1]人一旦认识了字形表示的意义,不读出字音(默读)或不能读出字音(聋哑人),就是读错字音,也是可以看懂文章的。而只知道文字的读音,而不知道字形表示的意义,就是把文章读出来也还是看不懂文章。

“普通话”是语言,“汉文”是用文字写的文章,文字和文章分不开,没有文字就没有文章,因为语言不是文字,所以“普通话”不是“汉文”。

“普通话”不包括“汉文”,“普通话”是一种方言,是部分汉族人的“母语”,“普通话”不是古代的语言,是当下现时的语言,而用汉字写的“文章”是超越时空的。空间上,中国汉族人书同文,“汉文”是各方言区的汉族人共同读写的文章,是全体汉族人的“母文”。时间上,“汉文”是从古至今的,有今人的文章,也有古人的文章,是中国历史上不同时期的人用汉字写的各种体裁的文章(白话文、文言文以及诗、词、歌、赋)的总称。

听说“普通话”是“语言能力”,读写“汉文”是“文字能力”,人的“语言能力”和“文字能力”是两种不同的能力。[2]

世界各国都有文盲,文盲有“语言能力”,没有“文字能力”,文盲现象说明:人的“语言能力”和“文字能力”是分开的,是相对独立的。文盲现象还说明:人获得“语言能力”和“文字能力”的方式是不同的,人的“语言能力”是自然可以获得,人的“文字能力”是必须通过教学才可以获得。

人是如何通过教学获得“文字能力”的呢?

文盲会说“妈”,会发出“妈”的语音,也知道这个语音表示的意义,但是文盲不知道“妈”的字形是什么样,不识字,不知道字形表示的意义,扫盲就是借助文盲的语言能力通过教学让文盲具有认识字形表示意义的能力,使文盲可以识字、读书、写文章。

盲人具有“语言能力”,不具有“文字能力”,聋哑人不具有“语言能力”,但具有“文字能力”;中国有“哑巴英语”,“哑巴英语”的现象说明:有人只能读写英文,但不能听说英语;日本人和韩国人不会听说“普通话”,但具有一定的读写“汉文”的能力;国外有些汉学家并不会“普通话”,但具有很高的读写“汉文”的能力;谁都知道有不少香港人不具有听说“普通话”的能力,但具有读写“汉文”的能力。

总之,上述语言文字现象说明:人的“语言能力”和“文字能力”是分开的,是相对独立的,人听说“普通话”和读写“汉文”的能力也是分开的,是相对独立的。

因此,我们教听说“普通话”和读写“汉文”的教学理念是:

教两种不同的符号系统——听觉的符号系统和视觉的符号系统

(语言的音义系统和文字的形义系统)

教人的两种不同的能力——语言的听说能力和文字的读写能力

二、我们怎么教听说“普通话”和读写“汉文”?

研究“怎么教”的问题首先考虑的是如何安排所教的内容,而安排教学内容或者说教学的总体设计就是“教学模式”。

(一)采用什么样的“教学模式”?

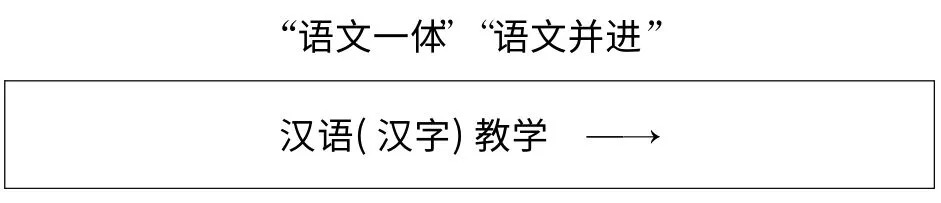

1、“语文一体”“语文并进”的教学模式

长期以来,国内外普遍采用的教学模式是“语文一体”“语文并进”,如下图:

什么是“语文一体”呢?

在教材编写上,“言文一致”,用白话文代表口说的语言,如:

甲:你去哪儿?

乙:我去中国。

甲:你去过中国吗?

乙:我没去过。

什么是“语文并进”呢?

在教学方法上,一边教语言,一边教文字,是“文从语”,说什么话,教什么字,“语”和“文”同步进行,听、说、读、写齐头并进。

这种教学模式认为教“语言”是教“现代汉语”,认为教“文字”也是教“语言”,所以不提教“汉字”,这种教学模式认为现代白话文是现代汉语,因此,这种教学模式是只教现代白话文,不教古文或文言文。

这种教学模式所遵循的教学理念是:

教一种符号系统——语言符号(音义系统)

教人的一种能力——语言能力(听说读写)

为什么这种教学理念不区分语言和文字,不区分“语言能力”和“文字能力”呢?为什么认为是教一种符号系统和人的一种能力呢?

因为这种教学理念是源于从西方引进的语言学理论,西方语言学理论认为“文字是语言的符号”,[3]“文字代表语言”,“文字表现语言”,[4]“文字是记录语言的书写符号”。[5]西方的语言学家认为文字的本质是字音,不认为文字是以“形”示“义”的视觉符号系统。

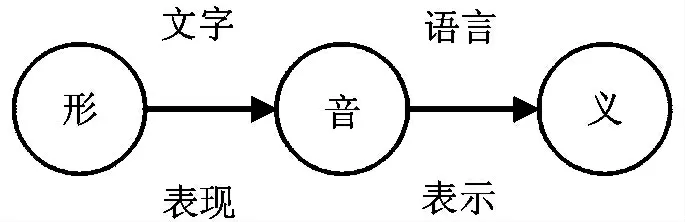

中国接受西方文字观的人也认为“代表语言,也就是能读出来,这是文字的本质”,[6]也就是说,“字音”是文字的本质;有人更明确地说“文字是用‘形’通过‘音’来表达‘义’的”,[7]也就是说,字形不表示意义。西方的文字观认为,语言和文字的关系,如下图:

我认为西方的文字观是错误的,中国的语言文字现象可以证伪。中国汉族讲多种地方的语言,但使用同一种文字。请问汉字是哪种方言的符号呢?汉字代表的是哪种方言呢?字形表现的是哪种方言呢?用汉字写的文章记录的又是哪种方音呢?录音机能记录语言,怎么能把文字当录音机呢?古文是用文字记录的古代汉语吗?如果古文是古代汉语的话,怎么今天的中国人可以朗读两千年前的古文呢?如果“文字是记录语言的”,为什么今天的中国人可以写文言文呢?为什么中国出现了“言文不一致”的语言文字现象?有位哲人说:一只黑天鹅就可以推翻“天鹅是白色的”。其实,“多语一文”和“言文不一致”的现象并不是中国所独有,古罗马时期,欧洲人说不同的母语,但都读写拉丁文;古代的希腊语和拉丁语也没人说了,但很多欧洲人还在学习古代希腊文和拉丁文。[8]

这种教学理念和教学模式的教学效果如何呢?

结果,长期以来,“汉语”被外国人认为是世界上最难学的语言。因为这种认为文字是语言的符号,不区分语言和文字,不区分语言能力和文字能力的教学理念和“语文一体”“语文并进”的教学模式使“语”和“文”相互阻碍,既不利于“语”的教学,也不利于“文”的教学,就像是用绳子把人的两条腿捆在了一起,哪条腿也迈不开。

令人欣喜的是这种源于西方语言学理论的教学理念和教学模式的错误正逐渐被人们所正视,前不久,国家汉办负责人许琳指出“随着汉语热的不断升温,现有教材、教法和教学模式不能适应海外需求的矛盾日益突出,‘汉语难学’的瓶颈问题更加突出。”[9]她强烈地呼吁有关专家和学者能破解所谓的“汉语难学”(其实不是“汉语”)的瓶颈。

许琳批评得好,她能有勇气发表这么尖锐的批评是令人钦佩的,本文是做出回应,目的就是要破解所谓的“汉语难学”的瓶颈。

我认为问题出在教学中,但根子在理论上,其实,并不是惟独中国的语言文字难学,而是我们的教学理念不正确,教学模式不合适,只要转变教学理念和改变教学模式,中国的语言文字和其它语言文字一样也是会易教、易学的。

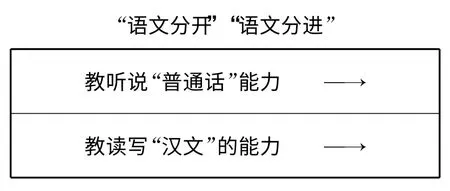

2、“语文分开”“语文分进”的教学模式

因为我们教听说“普通话”和读写“汉文”是教两种不同的符号系统,一种是听觉符号系统(语言的音义系统),一种是视觉符号系统(文字的形义系统);是教人的两种不同的能力,一种是语言的听说能力,一种是文字的读写能力;因为“语言能力”和“文字能力”是分开的,是相对独立的,而且人获得“语言能力”和“文字能力”的方式又是不同的,所以我们应该把教听说“普通话”和教读写“汉文”分开,应该使用不同的材料(语言材料和文字材料)编写不同的教材,分别用不同的方法教两种不同的能力,也就是说,采用“语文分开”“语文分进”的教学模式,如下图:

进行教学,我们不仅要遵循教学的规律,还要能满足不同学习者的需求,使教学具有针对性,而“语文分开”“语文分进”的教学模式可以满足不同学习者的需求,如:

第一类:只学“语”不学“文”(短期在华旅游、居住和进行商务活动的人士)

第二类:只学“文”不学“语”(洋文盲和会说普通话的华裔学生)

第三类:既学“语”又学“文”(学习语言文字专业的学生)

第四类:多学“语”少学“文”(日本和韩国学生)

第五类:少学“语”多学“文”(对传统文化感兴趣的非汉字文化圈的学生)

具有教学经历的人都知道,“语文一体”“语文并进”的教学模式是不可能满足上述不同学习者的需求的。

(二)怎么教听说“普通话”?

1、教外国人听说“普通话”是教听说第二语言的能力

教外国人听说“普通话”是教听说第二语言的能力。让学生获得听说第二语言的能力曾经是一个世界性难题,因为教学的结果是:学生能读懂文字,能获得读写文字的能力,但听不懂,说不出来,成了不会说话的哑巴(如“哑巴英语”),也就是说,没有获得听说语言的能力。不仅教中国人学英语存在这个问题,教外国人学“普通话”也存在这个问题。

我们应该怎么教第二语言的听说能力呢?第二语言的教学理念是什么?第二语言的教学理念从哪儿来?教学方法从哪儿找?我们应该研究什么?我认为还是先研究一下我们使用的教材和教法。

2、我们使用的是什么样的教材呢?

我们使用的是“语文一体”的教材,教材是用汉字书写课文,还用汉字和汉语拼音方案(相当于拼音文字)两种视觉符号以及外文翻译来介绍语音、词汇和语法,如:

课文:

甲:你去哪儿?

乙:我去中国。

甲:你去过中国吗?

乙:我没去过。

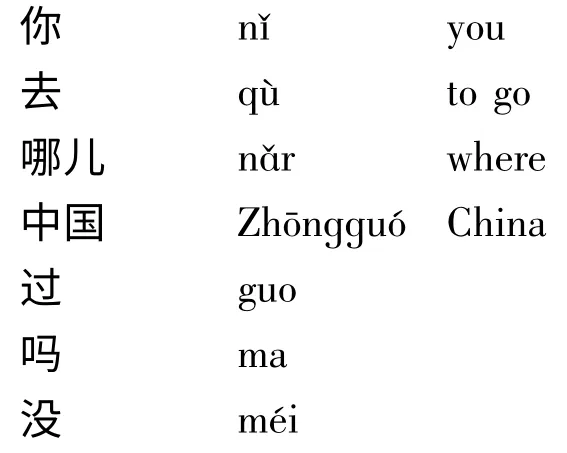

生词:

语法:

(1)用疑问代词“哪儿”的疑问句:汉语中用疑问代词的疑问句的词序与陈述句一样。

(2)用“吗”的疑问句:陈述句的句尾加语尾助词“吗”就变成了疑问句。

(3)动态助词“过”的用法:动态助词“过”在动词后表示动作的经历,否定的时候不用“不”,用“没”。

3、我们采用的是什么样的教学方法呢?

我们采用的是用文字材料来教语音、词汇、语法的方法。[10]这种方法从教语音入手,先进行语音教学,也就是使用拉丁字母教音素,然后借助字母和字母的拼合教音节的发音,再教由音节拼出词汇,最后由讲解词汇和语法规则来教造句和理解课文中的句子。课堂教学的过程是:

(1)教“生词” 进行语音、词汇教学

(2)教“语法” 进行语法教学

(3)教“课文” 进行综合练习(教听、说、读、写)

我把这种教学法称为“合成法”,由音素合成音节,由音节合成词,由词合成句子。“合成法”的理论是,房子由砖头构成,是先有砖头,后有房子,因此,应该先准备砖头,然后用砖头盖房子,是先部分后整体。但问题是,为什么我们给了砖头,却盖不起房子呢?实际教学效果是:学生听不懂句子,也说不出句子,怎么成了不会说话的哑巴呢?所以我们需要研究的是:“合成法”是从哪儿来的?“合成法”对吗?语言是“合成”的吗?语言是先有的砖头,后有的房子吗?

4、“合成法”的教学理念是从哪儿来的?

“合成法”源于西方语言学的“合成论”,西方语言学的理论认为语音的音节是由音素合成的,词汇是由音节合成的,句子是由词汇合成的。

语言的合成论是怎么来的?为什么用文字书写课文,用文字来教音素、音节、词汇和语法呢?因为西方语言学认为“文字是语言的符号”,“文字表现语言”“文字代表语言”,所以他们就通过文字材料来研究语言,认为字母是音素的符号,认为用文字的字母拼写的文字单位——词(word)是语言的符号,因此,西方语言学家认为“词”是语言单位,语言是一个以“词”为单位的符号系统,“文法”(grammar)就是“语法”。因为文字是合成的,所以西方语言学家认为语言也是合成的,于是教师就根据合成论的语言观,用字母教音素,用文字教语言,用“文法”教“语法”。

5、“合成论”的语言观对吗?怎么能证明人的语言能力是合成的呢?

人的语言能力是自然获得的,我们应观察儿童是怎么获得听说“母语”的能力的,看看人听说语言的能力是不是合成的?

儿童是如何自然获得听说母语的能力的?

(1)儿童生活在说“句子”的语言环境中,语言交际的基本单位是“句子”,儿童有大量听“句子”的机会,音素和词汇在语言交际中不是孤立存在的。

(2)儿童习得语言的过程是从“听”到“说”,儿童听不到孤立的音素和词汇,是先听到“句子”,然后听懂“句子”,最后才说出“句子”。儿童是先模仿“句子”,然后仿造“句子”,是从“句子”到“句子”,从听说少量的“句子”到听说大量的“句子”。儿童先会说常用句、短句,后会说不常用句、长句。

儿童获得母语的现象不能证明人听说语言的能力是由音素、音节和词汇合成的,因为儿童的语言能力不是在获得“音素”“音节”“词”和“语法规则”后把“句子”造出来的,因为孩子听不到孤立的音素、音节和词汇,听到的是“句子”,也就是说,儿童的认知不是从部分到整体,而是从整体到部分。[11]听觉的语言是表示意义的语流,音素、音节和词汇不是孤立存在的,是人们从一段语流中分析出来的,但不能因为从语流中能分析出音素、音节和词汇就认为句子是合成的。一棵大树可以分析出树干、树枝和树叶,能说大树是由树干、树枝、树叶合成的吗?不能,大树是种子由小到大生长成的。人体也可以分析出各种器官,能说人体是由器官合成的吗?也不能,人体是受精卵在母体内由小到大生长的。因此,语言不是一个由音素、音节和词汇组合的符号系统,而是人听说大量不同类型的“句子”的能力,这种能力是在语言环境中自然生成的。“文法”是西方人通过分析西方文字而发现的组合规则,而文字不是语言的符号,文字是表示意义的视觉符号,文字单位不是语言单位,“文法”不是“语法”。“哑巴英语”的现象说明教文字的读写能力是要教“文法”的,但教文字读写能力的方法是教不出听说语言的能力的。

语言是个环境和过程问题,人的语言能力是在语言环境中自然生成的,语言的生成环境是一个说“句子”的环境,生成过程是一个从小到大的过程,是从能听说少量的“句子”到能听说大量的“句子”,是从“句子”到“句子”。因此,我们不仅要转变文字观,还要转变语言观,应由“合成论”的语言观转向“生成论”的语言观,[12]研究语言,应由分析语言的构成元素转向对语言的生成环境和生成过程的研究。

6、第二语言的教学理念

“母语”和“第二语言”都是语言,听说“母语”的能力是自然获得的,听说“第二语言”的能力需要人工培养。生物学上,人工如何培养生物应遵循生物自然生长的规律。如冬天我们在大棚中用人工的方式来种植西瓜,就应遵循西瓜在自然条件生长的规律,否则,人工是不可能在大棚中种出西瓜的,也就是说,我们如何使人获得第二语言(普通话)的能力应该遵循母语自然获得的规律,因此,第二语言的教学理念是:

(1)遵循母语自然习得的规律,用“生成论”的语言观指导第二语言教学。

(2)采用“生成法”,以“句本位”为纲。

(3)教师在课堂里创造一个说“句子”的语言环境,不是先教音素、词汇,而是先让学生听真实、自然的语言。

(4)教学过程是先让学生听短的、常用的、真实的“句子”,在听懂的基础上再让学生模仿说出,“词”不孤立地讲解,而是让学生在听说“句子”的过程中逐渐认知。

(5)通过在大量的听说练习培养学生仿造“句子”的能力。

(6)教材可以做成录音、录像光盘,也可以转化成文本,但文字不是语言,文字材料本身是没有声音的,因此,使用文本时,教师要把无声的文字材料转化成有声的语言材料来使用,因为汉字不提示发音,所以教听说“普通话”的文本最好是使用能提示发音的视觉符号,如《汉语拼音方案》。《口语速成》[13]是我根据这种教学理念编写的教材文本。

课堂教学的“四步教学法”是:

一“听” 听中国人怎么说普通话,教师要把文字的视觉材料转化成语言听觉材料

二“懂” 听懂句子,教师借助环境、实物、图象或翻译手段使学生听懂句子

三“模仿” 让学生把听懂的句子模仿说出,必要时借助能提示发音的视觉符号

四“仿造” 教师创造多种操练方式,师生之间会话、学生之间会话、表演小品、做猜一猜的游戏等,使学生由“模仿句子”到“仿造句子”

我用这种方法教听说“普通话”,学生一点也不觉得难学,而且很快就能获得听说语言的能力。也就是说,人听说语言的能力不是讲“词汇”和“语法”讲出来的,而是在语言环境的作用下,经过一定的过程生成的,没有语言环境不成,过程不对也不行,所以教师应该知道如何在课堂上创造出语言环境,知道如何把无声的文字材料转化成有声的语言材料,知道怎样组织语言材料,知道按照怎样的教学过程使学生获得听说语言的能力。

7、国际上第二语言教学法的转向

早期英语作为第二语言教学的教学法是采用“词汇语法翻译法”,这是几百年前英国人学习古代希腊文和拉丁文的方法,结果出现了“哑巴英语”的现象,后来一些英语教学专家采用了注重培养语言听说能力的教学法。《新概念英语》是一本享誉海外的经典教材,《新概念英语》的作者亚历山大虽然没有明确地提出区分语言和文字,但他提出了“句本位”的概念,认为“语言单位不是人们普遍认为的‘词’,而是‘句子’。”[14]他的教学法是让学生从直接听“句子”入手的,他反复强调教学的过程一定要“听到的再说出”。《新概念英语》之所以教学效果显著,我认为与这本教材采用了新概念是不无关系的。

最近几年国际上流行的“母语式自然教学法”“浸入式教学法”和“任务教学法”,其实都是遵循儿童母语习得的规律,在课堂上创造出一个真实的语言环境,让学习者“浸入”其中,《哈佛英语》就是这种教学法,介绍这一教学法的材料是这样写的:[15]

整套课程是由美国哈佛大学知名语言专家等根据人类语言学习最基本的方式(母语自然习得)开创的,该课程独创婴幼儿学母语式的快速通道,她让您完全变成小孩,应轻松的心态,自然的方法,不用看书,不同背单词,不用抠语法,只需用耳听一听,用嘴说一说,您就能学会英语,而且脱口而出。

国际上第二语言教学的教学理念和教学法的转向,实际上反映的是从事实际教学活动的教师正在从“合成论”的语言观转向“生成论”的语言观。

(三)怎么教读写“汉文”?

1、教外国人读写“汉文”是教读写第二文字的能力

英国人的“母文”是英文,阿拉伯人的“母文”是阿拉伯文,“汉文”是外国人学的第二文字。教外国人读写“汉文”是教读写第二文字的能力。

2、第二文字的教学理念

文字与语言不同,母语是自然获得的,而母文是必须通过教学才可以获得,这是因为语言能力是人自身器官的能力,如“口”和“耳”,而文字能力是人的自身器官(如“眼”和“手”)使用由人创造的工具的能力,也就是说,文字是人创造的一种工具,文字这一工具不仅指字形,还包括书写工具和书写载体,如“笔”“墨”“纸”“砚”,没有书写工具和书写载体,人写不了文字,也看不到文字,文字就不存在了。因为文字是属于像汽车、飞机、电脑一样的工具,因此,文字是在人类的生产力水平发展到一定水平的产物,而且文字这一工具还随着人类制造工具水平的提高而不断改进和变化的,而使用由人创造的任何一种工具的能力都不是自然可以获得的,都必须通过掌握这一工具的人专门教授才可以获得,而儿童要获得使用文字这一工具的能力也必须靠教师用书本和笔、墨、纸、砚来教授。也就是说,文字教学是伴随文字的出现而产生的。

因为“母语”是自然获得的,第二语言的教学理念应遵循“母语”自然获得的规律,而“母文”是通过教学获得的,因此,第二文字的教学理念应遵循“母文”教学的规律。也就是说,教外国人读写“汉文”应该遵循“母文”教学的规律。

什么人的“母文”是“汉文”?什么人了解“汉文”教学的规律呢?当然是中国人,因为汉字这一工具是中国人创造出来的,自中国人的祖先创造了汉字,中国就有了“汉文”教学,距今已有三千多年的历史了,而且纸张和印刷术又是中国人发明的,重视读书是中国人的传统,因此,中国人在书籍的印刷和文字的教育上很早就处于世界的领先地位。中国的汉字是世界上唯一一种没有被中断的文字,而且中国历史上文人辈出,不乏博览群书的学者和文学家,这说明中国人已经积累了丰富的“汉文”教学经验,已经认识了“汉文”教学的规律,已经找到了使人快速获得高水平的“汉文”读写能力的捷径。也就是说,最了解“汉文”教学规律的不是西方的语言学家和教育家,而是我们中国研究汉字的文字学家和中国的教育家,所以教外国人读写“汉文”,我们应研究中国的文字学家是如何研究汉字的,研究中国人是如何教孩子读写“汉文”的。

3、我们研究今人如何教“汉文”呢?还是研究古人如何教“汉文”?

我认为应该研究古人如何教“汉文”,因为令人遗憾的是近代“西学东渐”后中国引进了西方的语言文字理论,根据西方的文字观,汉字被认为是落后的文字,根据“文字是记录语言的”的理论,提出了“我笔写我口”的“言文一致”的教学原则,从而否定了中国两千多年的汉文教学传统,不仅进行了文字改革,还进行了文字教学的改革。今天的文字教学是学习西方的,但几十年的教学实践已证明:今天的教法是不成功的,不仅用时长,而且效率还低,因为学生花很长时间只获得了读写现代白话文的能力,是半文盲,而且是文化盲。[16]回头看中国古人进行汉文教学的经验是成功的,不仅用时少,而且效率高,学生获得的是全面的和高水平的汉文读写能力。因此,我认为要研究中国古人是怎么教中国孩子在短期内获得全面的汉文读写能力的。

4、古人是怎么教“汉文”的呢?

(1)只教“古文”,不教“白话”

中国教育史告诉我们,[17]古人是只教孩子学经典古文,不教白话文,所以中国历史上出现了长期的“言、文不一致”的语言文字现象,直到近代西方的语言文字理论和教育思想进入中国后,经过五四新文化运动,白话文才取代了文言文的正统地位。

五四新文化运动,陈独秀、胡适认为古文和文言文是古代语言,是死的语言,[18]提出要用白话文取代文言文,想革文言文的命,当时著名的翻译家林纾发表了《论古文之不宜废》一文,文中他没有反对使用白话文,只反对废除古文,但在文章结尾却写道“吾识其理,乃不能道其所以然”。[19]于是胡适就抓住林纾这句话,质问林老先生:你连为什么要学习古文都不知道,怎么反对我们废除古文呢?结果,林无言以对,败下阵来,白话文取得了胜利。也就是说,当时,人们不知道为什么中国古人只教孩子学习古文的道理。

其实,古人只教“古文”,不教“白话”,是有道理的。

第一、古文不是古代汉语

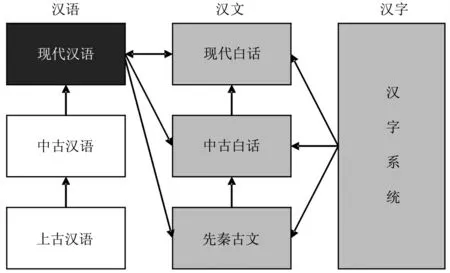

中国音韵学的研究告诉我们,同一个汉字,先秦有先秦的读音,唐宋有唐宋的读音,今天有今天的读音,不同时期的人可以用不同的读音来朗读古文,实际上,今天的中国人是用现代汉语的语音来朗读“有朋自远方来,不亦乐乎”这段古文的。也就是说,古文不是古代汉语,学古文不是学古人说话,而是为获得读写古文的能力。语言是现时的,我们只能听说当下现时的语言,而文字是超时的,语言一时传,文章千古在,见下图:

第二、“白话文”不用教

因为只教古文的结果是,学生兼有读写“文言”和“白话”的能力,是一举两得,事半功倍。曹雪芹、鲁迅、胡适、毛泽东等幼时都只学古文,不学白话,但他们都兼有文言和白话的读写能力。老师没教曹雪芹写白话文,但曹雪芹却写出了白话小说《红楼梦》,老师也没教鲁迅写白话文,但鲁迅却成了最著名的白话文大师。

为什么“白话文”不用教呢?为什么学生能“一举两得”呢?

因为古文和白话文都是用汉字写的,是同一个文字系统,古文是先产生的,是现代白话文的基础和源流,没有古文的“以己之矛,克己之盾”(《韩非子》),哪有白话文中的“矛盾”一词呢?白话文中大量的多字词是由汉字构成的,以“字”构“词”是白话文的特点,[20]而构成“老师”“朋友”等词汇中的汉字都是源于古文的。因此,学了古文也就学了白话文中所使用的汉字。古文短小精练,合辙押韵,易于背诵和记忆,小孩子记忆力好,不怎么费劲就打下了坚实的汉文基础。孩子是自然会说话的,因为白话文和说话是基本一致的,会说话的孩子在古文中学了汉字后自然就能读写白话文,白话文可以无师自通,所以不用教。这也是为什么五四时期的文人都会读写白话文的原因。

第三、书面交流的需要

因为白话文和说话一致,中国汉族的方言众多,方言的词汇和句法是不尽相同的,于是中国就有了各种不同的白话文,如:

你朋友住在什么地方?(普通话)

侬个朋友住拉啥地方?(上海话)

你跟他有来往吗?(普通话)

汝共伊务来往毛?(福州话)

因此,白话文不便于汉族人之间进行书面交流,而模仿古文的文言文与说话不一致,而且还精练、高雅、庄重,于是文言文自然就成了正式的通用文体。书同文,把文言文作为全国通用的文体是自然形成的,是汉字的特点使然。

第四、传承文化的需要

中国传统的“修身、齐家、治国、平天下”的儒家思想和“天人合一”“阴阳相生”的道家哲学是用古文书写的,这是中国人的精神家园,是中华文化的根,而文字是文化的重要载体,为了传承中国的文化,中国历代教育家自然要教孩子经典古文,这是很自然的事。中国的传统文化之所以能传到今天,就是因为经典古文的教学在历史上一直没有中断。

五四新文化运动是全盘否定中国的传统文化,当时的文化精英们认为中国的传统文化是封建落后的文化,他们要用西方的所谓的新文化取代中国的旧文化,他们所说的旧文化指的就是以孔子为代表的儒家思想,他们要打倒孔家店,而儒家的经典都是古文,所以他们当然就要取消“读经”,反对孩子学习中国的经典古文。

今天看来,中国清朝末年落后于西方,那是统治者的腐败无能,这与中国的语言文字没有必然的联系,五四运动反对腐败无能的政府是对的,主张学习西方先进的科学技术也是应该的,但全盘否定中国的传统文化,认为汉字是落后的和主张废除古文是不对的,汉字是汉文化的载体,中国的经典古文不是糟粕,而是精华。其实,古文和现代白话文是同一个文字系统,是不能截然分开的,学习古文和使用白话文并不矛盾,事实证明学习古文反而会提高读写白话文的能力。[21]

以上四条充分说明中国古代教育家只教“古文”不教“白话”不仅符合语言自然获得的规律,也符合汉字的功能和汉文教学的规律。

下面,我们研究一下,中国古人是如何教“古文”的呢?

(2)先“识字”,后“读书”

先“识字”是先让孩子识记汉字,识字课本是古人用汉字编成传授儒家思想的通俗易懂的并让孩子容易背诵记忆的韵文,最成功的是《三字经》《百家姓》《千字文》。

后“读书”是在识字后,让孩子读现成的书,这些书不是教师编写的,而是由中国古代的孔子、孟子、老子、庄子等先贤圣人和文学家写的,是记载着他们的思想的经典古文以及诗、词、歌、赋,如《四书》《五经》、唐诗、宋词等。

中国古人是如何教“写字”的呢?

(3)先“识字”,后“写字”

中国古人不是让学生一边“识字”,一边“写字”,而是把“识字”教学和“写字”教学分开,是先“识字阅读”,后“写字作文”,中国人认为读书破万卷,下笔如有神。也正是有专门的写字教学,中国人才创造了独特的书法艺术,正是有专门的写作教学,中国才有了“文章立国”“以文取士”的传统,才有了专门论述写作技巧的传世之作《文心雕龙》。

为什么教汉字,要识、写分开,先识,后写呢?

因为识字和写字是两回事,识字容易,写字难,字能识不一定会写,识字只要记住字形的有区别性的特征就可以了,但写出字形,只知道笔画是不够的,大脑中要出现字形的结构和构件。另外,识的字体(印刷的宋体字)和手写体(楷书、行书和草书)是不一样的,因此,先让学生识字阅读,识字阅读时不是马上让学生写所识的字,而是等学生识了大量的汉字后,再根据研究中国文字学的著作讲解汉字的字形系统,让学生能通过分析字形的结构和构件来记忆和书写字形。

中国古人是怎么讲解汉字的字形系统呢?

(4)先“说文”,后“解字”

中国汉代著名的文字学家许慎是先“说文”后“解字”,他在《说文解字》中说:仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文;其后形声相益,即谓之字。文者物象之本,字者言孳乳而浸多也。这段话的意思是象形字和指事字是“文”,如:“人”“日”“月”“口”等;会意字和形声字是“字”,如:“明”“好”“男”“妈”等;大量的“字”是由少量的“文”孳乳派生出来的。许慎是先说明“部首”,也就是象形字和指事字等少量的“独体字”,然后解释会意字和形声字等大量的“合体字”,于是郑樵在《通典·六书略》中就指出:许氏作《说文》,定五百四十部为字之母。也就是说,部首是汉字之母。

“字母”是拼写文字单位的,字母的概念是中国的文字学家在两千年前提出来的,是中国人把英文的letter 一词翻译成了“字母”,英文letter 一词是没有母亲的意思的。笔画不是汉字之母,任何文字都有笔画,英文字母也是由笔画写出来的。笔画仅仅是书写文字之母的线条。文字之母是人类用笔画创造出来的拼写文字视觉符号的图形。用笔画创造各种字母是人类的智慧。创造拉丁字母是西方人的智慧,创造汉字之母是中国人的智慧。

因此,教文字,要教文字之母,这是文字教学的普遍规律。不仅教英文,要教字母,教中国的汉字,更应该教汉字之母。所不同的是汉字的字母和英文的字母,形状不同,数量不等,字母拼合的方式也不一样。

教写汉字,要先“说文”后“解字”,只教笔画不行。清代学者王筠在《文字蒙求·序言》中说“人之不识字也,病于不可分,苟能分一字为数字,则点画必不可缺,易学而难忘矣!”王筠主张“分一字为数字”就是主张教字母,主张介绍字形的结构,让学生会拆分汉字。学过汉字的西方人高本汉也认为“我们熟悉了几百个最普通的独体字就得到了各种合体字里常见的分子;因此,要学习新字,只需学习这些新字里包含的分子,就像学习西洋文字的拼写法一样,知道怎么拼写新字。”所以他认为“一个外国的成人经过一年的学习,要熟悉二千到三千汉字,并不见得有如何困难。”[22]

我也曾经做过实验,如教“赢”字,一笔一画教,学生很难记住,我把这个字拆开,告诉学生“赢”字是由“亡”“口”“月”“贝”“凡”按照一定的结构拼合而成,他们很容易就记住了,于是我才编写了《常用汉字部首》和《部首三字经》两本教材。[23]

中外学生觉得汉字难写、难记,并不是因为汉字落后,而是我们把古人教汉字的方法丢弃了,是我们没有把汉字的字形作为一个系统来教。今天已进入信息时代,电脑键盘部分取代了手写工具,显示器部分取代了纸张,汉字的录入速度甚至超过了英文,因此,今天要教用键盘来打字和用电脑来阅读文章,而教某些汉字输入法(如“五笔字形输入法”)也是要介绍汉字的字形系统的。

以上四点是我总结的中国古人教孩子学习“汉文”的经验,我认为中国古人的教法之所以有效是因为他们的教法符合汉字和汉文的教学规律。

5、怎么教教外国人读写“汉文”?

教外国人读写“汉文”应遵循中国古人教“汉文”的教学规律,教学原则是:

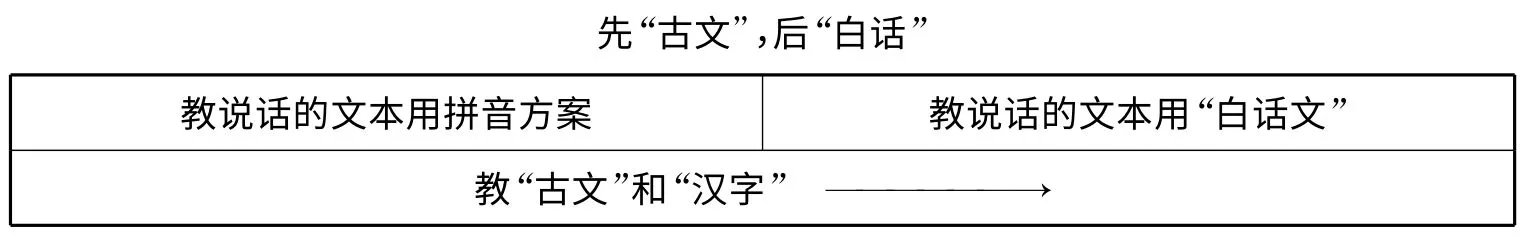

(1)先“古文”,后“白话”

(2)先“识字”,后“读书”

(3)先“识字”,后“写字”

(4)先“说文”,后“解字”

为什么先教“古文”,后教“白话文”呢?这如何体现在“语文分开”“语文分进”的教学模式中呢?见下图:

因为先教“古文”,后教“白话文”,符合中国古人教“汉文”的做法,学生可以在短期内获得全面和高水平的“汉文”读写能力,用时少,效率高,事半功倍。

具体做法是开始教听说“普通话”时文本用《汉语拼音方案》书写,教读写“古文”是以“字本位”为纲,是从识字教学入手,而后教经典“古文”,在学生识了一定数量的汉字后教听说“普通话”的文本改用“汉字”书写,在教“普通话”后让学生读写相应的“白话文”,此时“白话文”学生会无师自通的。因为“人之初”的“人”就是“你是哪国人”的“人”;“三人行,必有吾师焉”的“师”就是“老师”的“师”,“大学之道”的“大学”也是白话文中的“大学”两个字。古文和白话文都是用汉字写的,读音也一样。教了“洗”“衣”“机”三个字,学生看到白话文中“洗衣机”一词自然就知道意思了,因为汉字的本义保留在古文中,如“书”字,白话文中只表示“书籍”的意思,所以不教古文,字词教学就成了“无源之水”“无本之木”。古文是“白话文”的基础和源流,“基础”牢固的房子才不会倒塌,植物“根深”才能“叶茂”,所以教“汉文”应从基础教起,而先教“白话文”,采用“语文一体”“语文并进”的教学模式,汉字就成了教听说“普通话”的绊脚石,不利于“语”的教学。“文”的教学,由于决定人阅读文字能力强弱的标准是识字量,[24]不是识词量,而根据“词本位”进行教学,只教“词”,不教“字”,只教“中国”的词义,不教“中”和“国”的字义,“文从语”的结果,识字不仅量少,速度还慢,这就是长期以来造成所谓的汉语教学用时长,效率低,事倍功半的主要原因。

最后,我要强调的是为什么要教外国人学经典古文。

因为经典古文是中国的传统文化,这不是糟粕,而是精华。已故英国传教士和著名的汉学家理雅各(Legge)是最早把中国的《四书》《五经》翻译成英文的西方人之一,他在十九世纪曾对中国的传统文化有如下的评价:

中国人拥有值得珍视的文学,而且极不寻常的是,他们是一个有教养的,甚至是一个热心阅读的民族。他们的文明与我们极为不同,但他们早已摆脱了野蛮愚昧。波斯人、希腊人、罗马人以及一些更为现代的帝国兴起又衰落,但是中华帝国依然耸立。在它的国民中一定存在着某种伟大的德性和力量。没有任何一个国家对自己的学术精华开发得像中国那样,而且没有任何一个国家像中国人那样如此高地看待和尊重他们的学术。[25]

一些西方的大思想家都对中国优秀的传统文化给予了很高的评价。诺贝尔奖获得者在巴黎的聚会上指出:未来人类如何生存要到两千五百年前孔子的儒家学说中去找答案。近代科学的发展导致地球的生态环境遭到了破坏,而且科技失控,信息失控,资源失控,人类的生存环境岌岌可危,而西方科学源于西方哲学,面对这些世界性的问题,一些西方有名的大哲学家,如海德格尔等把眼光转向了中国的传统哲学,希望从中国的哲学中获取智慧,以使全球走出危机。[26]因为中国的哲学是整体论哲学,是“天人合一”的阴阳观,这种哲学是爱护地球,保护人类生存环境的哲学。因此,外国人喜欢学习中国的经典古文,希望了解中国的传统文化,而中国的传统文化在经典古文中,不在白话文中。

今天中国教育部也开始在中小学开展《中华经典诵读》了,这是一件值得肯定的事,因为中国人已经认识到:过去文盲多,不是汉字和古文难学,而是经济落后,孩子没有上学的机会,今天中国已经成了经济大国,教学条件今非夕比,今天的孩子没有理由不学好经典古文了,中国在世界各地建立孔子学院是要满足外国人了解中国传统文化的需要,因此,只有教经典古文才能把孔子学院办成名副其实的真正的孔子学院。

有人会担心外国初学者能学习古文吗?这种担心大可不必,历史证明:明、清两代来中国的西方传教士都是学古文,是他们把中国的经典古文翻译成了外文,这些普通的传教士后来都成了汉学家,理雅各就是其中之一。我看过他们用的教材,也在比利时的孔子学院亲自做过实验,学生不仅可以学,喜欢学,还觉得古文更容易学,因为短小精练。

三、结语:画龙点睛

采用“语文分开”“语文分进”的教学模式像是捆在一起的两条腿被松开了,一个正常的人可以大踏步前进了。

瓶颈确实出在教学理念和教学模式上,但根子不在教师、教材和教法,“三教”问题是表面现象,根子在理论上,是理论决定教学理念及其教学模式。

语言文字理论的核心问题是“语言观”和“文字观”,希望学界能就这两个问题展开深入的讨论。到底是谁最了解“汉文”教学的规律呢?是西方的语言学吗?我相信真理会越辩越明的。

注释:

[1]张朋朋:《论文字的本质》,《文字论》,北京:华语教学出版社,2007年。

[2]张朋朋:《语言能力和文字能力》,《汉字文化》杂志社,2005年第2 期。

[3]亚里士多德:《范畴论》,北京:商务印书馆,1959年,方书春译。

[4]索绪尔:《普通语言学教程》,北京:商务印书馆,1982年,47 页。

[5]叶蜚声、徐通锵:《语言学纲要》,北京:北京大学出版社,1981年。

[6]吕叔湘:《谈语言和文字》,《文字改革》,1964 第1 期。

[7]徐通锵、叶蜚声:《语言学纲要》,北京:北京大学出版社,1981年。

[8]尼古拉斯·奥斯特勒:《语言帝国》,上海:上海人民出版社2009,章璐、梵非、蒋哲杰、王草倩译。

[9]许琳:《破解“汉语难学”的瓶颈问题》,《北京语言大学学报》,2009年4月18日。

[10]赵金铭:《对外汉语教学概论》,北京:商务印书馆,2008年,349 页。

[11]周国光、王葆华:《儿童句式发展研究和语言习得理论》,北京:北京语言文化大学出版社,2001年。

[12]张朋朋:《什么是语音?什么是字母?》,《汉字文字》杂志社,2010年第5 期。

[13]张朋朋:《口语速成》,北京:华语教学出版社,2001年。

[14]亚历山大(英):《新概念英语》,北京:外语教学与研究出版社,1997年。

[15]《北京晚报》:2008年2月16日。

[16]巴金:《随想录》,北京:三联出版社,1997年。

[17]陈青之:《中国教育史》,北京:中国社会科学出版社,2009年。

[18]洪治纲主编:《胡适经典文存》,上海:上海大学出版社,2004年。

[19]林纾:《论古文之不宜废》,《大公报》,1917年2月8日。

[20]张朋朋:《字本位的内涵》,《文字论》,北京:华语教学出版社,2007年。

[21]张朋朋:《应让学生获得高水平的汉文读写能力》,《汉字文化》杂志社,2008年。

[22]高本汉:《中国语与中国文》,张世禄译,北京:商务印书馆,1933年。

[23]张朋朋:《常用汉字部首》,华语教学出版社,2001年,《部首三字经》,北京:北京语言大学出版社,2002年。

[24]张朋朋:《集中识字》,北京:华语教学出版社,2001年。

[25]段怀清:《传教士与晚清口岸文人》,广州:广东出版社,2007年,42 页。

[26]王树人:《庄子、海德格尔与“象思维”》,《江苏行政学院学报》2006年第3 期。

陈青之:《中国教育史》,北京:中国社会科学出版社,2009年。

段怀清:《传教士与晚清口岸文人》,广州:广东出版社,2007年。

林纾:《论古文之不宜废》,《大公报》,1917年2月8日。

洪治纲主编:《胡适经典文存》,上海:上海大学出版社,2004年。

吕叔湘:《谈语言和文字》,《文字改革》1964年第1 期。

尼古拉斯·奥斯特勒:《语言帝国》,章璐、梵非、蒋哲杰、王草倩译,上海:上海人民出版社,2009年。

索绪尔:《普通语言学教程》,北京:商务印书馆,1982年。

叶蜚声、徐通锵:《语言学纲要》,北京:北京大学出版社,1981年。

雅克·德里达:《论文字学》,汪堂家译,上海:译文出版社,1999年。

张朋朋:《文字论》,北京:华语教学出版社,2007年。

周国光、王葆华:《儿童句式发展研究和语言习得理论》,北京:北京语言文化大学出版社,2001年。

Ferdinand de Saussure,Cours de linguistique générale,Paris,Tullio de Mauro,1972.

Jacques Derrida,DE LA GRAMMAT OLOGIE,Paris,Les editions de Minuit 1967.

Roy Harris,Rethinking Writing,London,The Athlone Press,2000.