城市道路网运行实时动态评价理论和技术研究

全永燊,郭继孚,温慧敏,孙建平

(北京交通发展研究中心,北京 100055)

城市道路网运行实时动态评价理论和技术研究

全永燊,郭继孚,温慧敏,孙建平

(北京交通发展研究中心,北京 100055)

从道路网运行的基本特性入手,着重分析了路网运行的随机波动性、递延传导效应和周期规律性。在此基础上,剖析了迄今国内外一直沿用的道路“负荷度”路网评价理论的局限性,提出一套适用于路网整体实时动态评价的理论和技术方法,解决了无盲区实时数据采集与处理、路网运行时空动态分析、评价指标阈值标定等关键技术难题,为交通战略规划、实时动态路网功况诊断等提供了全新的技术手段,北京市的实证研究初步证明了所提出的理论和技术体系科学、有效、实用。

路网实时动态评价;负荷度评价;递延传导效应;“五维”拥堵指数

1 前言

众所周知,城市道路网是城市综合交通体系中最为重要的基础设施,是多种交通方式的运行载体。道路网运行功况不仅客观反映道路系统自身承载能力、运行效率和决定承载能力与效率的各种相关因素间交互作用关系,而且也在一定程度上客观地反映了城市交通供需平衡状况、城市交通方式构成的合宜程度以及与综合交通体系整体运行相关的规划决策和运行管理水平。因此,对道路网系统实时运行状况的动态评价和功况诊断无疑是城市综合交通体系规划、建设与运行管理不可或缺的重要基础依据和前提条件。然而,城市道路网是一个具有高度开放性的复杂巨系统,运行中受多种无约定和难以预知的人为因素以及自然因素干预影响,系统运行经常处于非稳定状态。对于这样一个复杂的非稳定系统进行整体实时动态评价是当今国内外尚未完全解决的难题。

一直沿用至今的“道路负荷度”评价方法虽可用于路段和交叉口通行能力核算,但却不适合用于路网运行状况的整体评价,更无法用于路网实时动态评价。因此,有必要在路网运行理论上做新的探索。并寻求建立一套新的评价技术方法体系。文章将以近年来在这一领域的研究成果和应用实践为基础,指出传统的“负荷度”评价方法的理论缺陷和应用的局限性,对路网整体动态评价的理论方法做概要论述,并给出这一方法体系实践应用的初步成果和例证。

2 路网运行动态特性

2.1 随机波动性

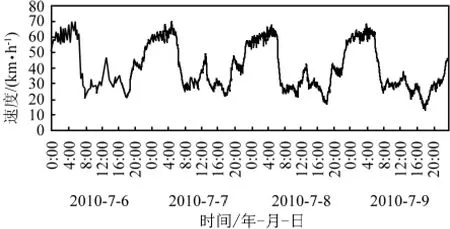

就路网的每一个节点和具体路段而言,瞬时运行参数(流量、密度、速度)处于随机波动状态(见图1)。路网运行的随机波动性是由系统的开放性特征决定的。路网系统的介入者(路网规划建设群体、运行管理群体以及使用群体)无时无刻不在对路网的运行进行干预。系统介入者的干预在信息不对称的条件下无可避免地带有盲目性。这种不间断的,带有盲目性的干预无疑是导致路网系统运行随机波动的主要因素。此外,各类频发或偶发的意外事件(如各类人为事故、交通管制、天气因素等)也是造成系统运行波动的客观因素。这种波动既表现在同一断面车流运动参数瞬时随机变化,也表现在同一瞬间路网上多个点段运行参数的差异。

图1 路网车流运动参数波动Fig.1 Traffic flow parameter fluctuations

2.2 递延传导效应

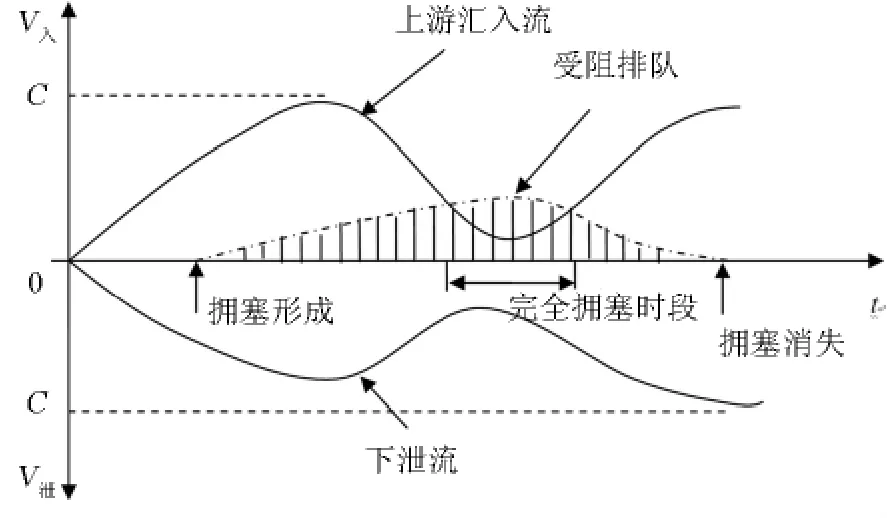

路网运行中,每一个局部点(段)的运行参数变化都存在紧密的关联性。任何一个特定点(段)的运行参数变化趋势都是由周边相邻点(段)运行状况的波动所决定的。反过来,一个特定点(段)运行参数的改变也会引起周边点(段)运行状况的改变。由于路网各个局部的承载能力和实际负荷均有很大差异,随着负荷量的上升,在某些最为敏感的点(段)上就会首先出现流态的变化,乃至形成车流拥塞,形成拥塞点(瓶颈)。拥塞点(瓶颈)的出现—拥塞范围的扩展—拥塞范围回缩—拥塞点(瓶颈)消失,这一过程是由路网运行中的递延传导效应所控制的。

上述过程中的前半段是路网中某一节点或路段流量汇集过程。该节点(或路段)受其上游汇流区和下游泄流区流量平衡状态的控制,一旦由于该路段(或节点)自身或受下游路网泄流区的某种波动因素影响,出现如下情况时,滞留排队现象便发生。即当:时,滞流排队出现。

Volumei为来自上游汇流区第i条路径流量,为时段t内,由上游汇入路段A(单向)流量总和为下游泄流区第j条路径流量,为时段t内,下游M条路径泄流量总和。

在自由流态下,车流密度的增加达到稳定流(约束流)临界点时,则进入稳定流状态。由稳定流向非稳定流(紊乱流)转换往往是上述滞留排队情况作为前兆已经出现,上游汇入量虽受到一定抑制,但仍在持续汇入。累积滞留量与持续汇入量叠加,超过临界值,则进入紊乱流态。一旦进入紊乱流态,C(道路断面通行能力)就不再是常量。实际观测表明,在稳定流态的后半段,即V/C(V为实际负荷流量)值接近0.85时,车流的拥塞形成瓶颈,通行能力随着汇入流量和滞留量的增加,瓶颈现象加剧,通行能力进一步下降,直至C=0。

但是,也正是由于递延传导效应的存在,在“瓶颈”形成后,其上游汇流区内的车流路径将随之改变,汇入量将相应递减,而下游泄流量仍保持不变,经过一段时间调整后,,滞留排队逐渐缩减,C回升,“瓶颈”逐渐消散,重新回到稳定流或自由流流态(见图2和图3)。从瓶颈的形成和消失过程不难看出,路网运行中的递延传导效应在客观上赋予路网运行自调节能力,因此,也是一种整体协同效应。

2.3 周期规律性

鉴于路网功能级配结构和拓扑结构在一定时期具有相对稳定性,道路网的使用者(服务对象)和管理者对路网运行状况有自己积累的经验,加之路网自身运行过程中所具有的整体协同效应,因此,尽管路网运行过程中始终处于不间断的波动状态,但在总体上仍然呈现周期规律性,不仅表现在全网畅通水平(拥挤程度)、拥堵点段的空间分布、拥堵生成与消散过程的周期规律性,而且即便对某一具体路段或节点,其运行参数也同样呈较为明显的周期性变化(见图4)。

图2 拥塞点(瓶颈)形成与消散过程Fig.2 Congestion(bottleneck)formation and dissipation patterns

图3 “瓶颈”形成—消散过程中流态更迭与通行能力的变化Fig.3 Traffic flow phase alternation and capacity change during congestion formation and dissipation

图4 路网运行参数(以速度为例)的周期变化Fig.4 Periodicity of traffic flow parameters(i.e.speed)

3 基于道路“负荷度”(V/C)的路网评价理论缺陷和应用方法的局限性

迄今国内外仍在普通应用的道路运行评价方法,尽管具体的评价指标不尽相同,但都离不开C和V这两个基础数据。所依据的基本理论要点是:对于给定的道路和节点,其通行能力是个不变的常数,决定它们运行状况(水平)的是V与C之比值(即负荷度)。因此,不妨把这一评价理论方法称之为“负荷度评价”。

长期以来,人们既把负荷度评价理论方法用于道路或交叉口规划设计阶段的承载能力与服务水平的静态评估,也把它用于道路或交叉口实时运行动态分析。不仅如此,在找不到新的评价方法之前,人们把这种本来只用于单一路段或节点作静态负荷评价的理论方法搬用到路网系统实时动态评价。

负荷度评价理论方法的主要局限性在于以下几点:

1)该理论方法基于一个假设前提,即任何情况下,给定C都是不变的常量。这个假设只在特定的车流流态下是成立的。

实际观测表明,只有在自由流和稳定约束流前半段(亦即拥塞排队现象未出现之前),C才维持一个常量,一旦流量接近紊乱流态临界点,拥塞排队现象出现,在道路上形成通行瓶颈,C也随之下降,直至为“0”,以致形成堵塞死点(如图2和图3所示)。

2)以负荷度评价理论方法建立的静态分析模型中,流量的增长是不受通行能力约束的,因此常常会出现V/C≥1的评估结果。事实上,由于路网运行中递延传导效应,任何V都受通行能力的约束,并会随C的变化而变化,始终不会出现V/C≥1的情况。

3)负荷度评价理论方法用于路网整体评价时,未考虑不同功能和技术等级的道路对路网整体运行水平所发挥作用的差异,也未考虑它们之间的交互制约动态关联性。因此,只能给出在一个设定的出行O-D(即居民出行起止点,“O”为出发地,“D”为目的地)需求条件下,每条道路(路段)的V/C评估数值,无法给出路网整体运行水平评估指标。

4)负荷度评价方法无法反映路网运行中的随机波动状况。在不同的流态状况下,V/C与道路实际运行效率(畅通程度)的对应关系是有差异的。与流量或负荷度相比较,行程车速对道路畅通度更为敏感,也能更加真实地反映道路运行动态。如图5所示,在自由流和非稳定(紊乱)流两种状态下,车流运行速度离散程度都很高。换言之,在这两种状况下,对应于同一V/C值,实际运行随机波动性幅度很大,负荷度评价无法真实反映这一状况。

图5 不同流态下速度—流量关系示意图Fig.5 Speed and volume relationship during different traffic flow phases

5)负荷度评价所依据的V数据,无论选取的断面间隔多密,在空间上仍然是不连续的。在数据采集的实际工作中,受设备投资等客观条件制约,流量数据的实时采集对于整个路网的覆盖率更是很难满足路网实时整体动态评价需要。鉴于前面述及的路网运行特性,路网整体运行动态评价无疑要求基础数据能够在时间与空间上均连续、无盲区。不仅如此,作为路网运行状态实时评价,现有宏观静态分析模型以出行O-D历史数据为基础依据的负荷度评价也是不适用的。

综上所述,负荷度评价理论方法不能真实反映路网运行的实时动态特性,虽仍可用于单一道路或节点服务水平的静态评估,但却不适用于路网整体动态评价。

4 路网实时动态评价理论方法及关键技术

基于对路网运行特征和传统负荷度评价理论方法局限性的分析,显然需要寻求新的理论方法,围绕“整体”和“动态”评价两大目标,在关键技术上有所突破。

4.1 新的评价理论方法要点

1)把道路网整体畅通水平作为主要评价目标,以可覆盖全网时空连续的运行特征参数——实时行程车速作为评价指标体系的基础,以便能够充分反映路网运行动态特性和流态可逆性更迭对路网运行状态的影响。

2)充分顾及路网中不同功能等级道路流量—密度—速度关系的差异,分别确定对应于不同拥挤度的行程车速临界阈值。

3)根据路网中每条道路和节点实时车流运行速度与上述阈值的对照,判断它们的瞬时畅通程度(拥堵等级)。

4)根据不同功能等级道路在路网中实际分担的负荷量(与里程比例、负荷能力相关),分析其运行水平对路网整体运行水平的影响度(在路网整体评价指标计算中占有的权重)。

5)根据对路网中每个局部运行状态(畅通度)的跟踪评价,确定拥堵点段的实时空间位置以及拥堵“瓶颈”形成—持续—消失的起讫时间,并以不同权重计入路网拥堵状况整体评价。

4.2 城市路网动态评价技术

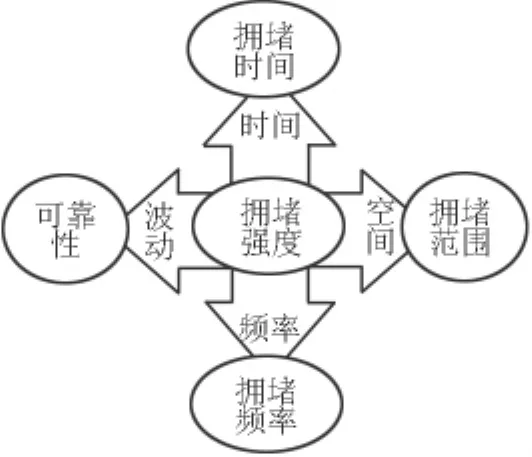

城市路网动态评价指标体系是在考虑城市路网动态评价整体性和动态性的基本要求的前提下,提出从拥堵强度、拥堵范围、拥堵时间、拥堵发生频率和运行可靠性的“五维”角度,综合描述交通拥堵的多维动态变化特征(见图6)[1,2]。所采用的具体指标如下所示。

1)交通拥堵指数:综合反映一日内不同时段城市道路网或区域道路网整体运行状况的指标。

2)拥堵里程比例:道路网中不同拥堵等级路段里程占全网总里程的比例。这一指标从空间范围上反映路网运行的畅通程度。

3)交通拥堵持续时间:一日内道路网处于轻度拥堵、中度拥堵和严重拥堵等级的持续时间。这一指标可以给出路网运行负荷高峰拥堵时段起讫时点的变化趋势。

4)常发拥堵路段分布:道路网中按一定发生频率周期性出现拥堵路段的数量及空间分布。这一指标可反映常发拥堵点段的空间分布及拥堵范围扩展或回缩的变化趋势。

图6 “五维”拥堵评价体系Fig.6 “Five-dimensional”congestion performance evaluation structure

5)行程时间可靠性指数:该指数指由某一时间段路网中任意两点间行程时间的波动幅度。反映道路网运行的稳定性(亦即可靠性)程度[3~5]。

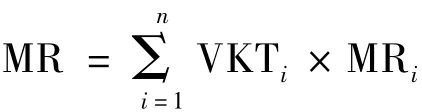

其中“交通拥堵指数”是最核心的指标,它以路网中各类功能等级道路所承担的负荷量VKT(vehicle kilometers of travel)为权重,在对路网各不同路段逐一按拥堵阈值分别确定拥堵等级的基础上,计算全路网或特定区域路网拥堵里程比例,再依据拥堵里程比例与拥堵指数的函数关系建立的数学模型,计算全路网交通拥堵指数。

MR为道路网严重拥堵里程比例;MRi为第i等级道路的严重拥堵里程比例;VKTi为第i等级道路的车公里数权重;n为道路等级的数量,按照城市道路划分标准(快速路、主干路、次干路和支路)。

4.3 关键技术

为建立这一新的评价理论方法体系,在几项关键技术上取得成功突破,概况起来有以下几项。

4.3.1 浮动车实时数据采集与处理

浮动车数据能够获取覆盖全路网的车辆连续的行程速度数据,解决间断数据存在盲区的问题。主要技术包括:

1)样本规模的确定及数据有效性检验。浮动车样本规模是决定实时采集数据有效性的重要因素。国外多采用基于交通流理论分析方法,但实践证明按这一方法给出的样本规模采样,覆盖率和数据有效性较差。笔者在多年的实践探索中,找到一种基于浮动车的分布规律、仿真分析和实际数据抽样相互校验的方法,使实时采集数据的相对误差控制在14%以内。

2)地图匹配。地图匹配是实时行程速度计算的重要基础。国外主要采用简单的点到线匹配方法,得到的仅是GPS瞬时速度,不能代表车辆行程速度。笔者在建立路网实时动态评价方法时,采用基于最优路径的点到线地图匹配算法,实现了前点与后点的关联,有效解决了主辅路并行和立交匝道等复杂路网的地图匹配难题,匹配准确性由通用算法的 70% 提高到 95.6%[5,6]。

4.3.2 路网运行动态分析数据的时空集成技术

路网运行状态测度指标能够评价任意路段在任意时刻的运行状态,但是对路网的宏观整体评价需要从时间上和空间上有机集成、综合考虑。在时间分析上,为精确把握道路交通运行的波动性,要确定合理的样本时间粒度。其次,对时间粒度进行集成,形成“小时-日-周-月-年”的时间集成机制。在空间分析上,要解决如何从具体路段的分析数据综合集成为路网整体运行指标的难题。经反复实践,最终确定以不同功能等级道路在路网中承担的负荷量反映其对路网运行的贡献度,并作为指标综合的权重,这样在空间上形成“路段-某等级道路-局部路网 -全路网”的立体评价空间集成平台[7,8]。

4.3.3 指标阈值的标定

拥堵阈值的标定在国外主要是以实际运行速度与自由流速度(或期望速度)之比值为依据,并未考虑道路功能等级速度阈值的差异。笔者在对城市路网运行动态特性和功能特征深入分析的基础上,提出综合实际速度数据频数分析和调查数据模糊隶属度函数分析阈值标定方法,用以科学划分不同功能等级道路的拥堵阈值。

5 城市路网运行动态评价技术应用

路网运行实时动态评价理论方法的建立,为交通战略规划、实时动态路网功况分析、系统短板诊断、路网功能级配结构优化、缺陷及成因分析等提供了全新的技术手段。

1)战略规划。在战略规划方面,改变了仅仅依靠负荷度评价的局面,利用该理论方法和技术可得到反映全路网整体运行状态的指标,能够支持制订并评估交通发展战略目标,分析城市交通发展的趋势和症结,评估各项行动措施对路网运行的影响,从而制订科学合理的战略规划。

2)路网功能诊断。引导合理的土地利用方式、改善路网功能层次使用混乱状况是路网结构调整的目标。利用该技术对车流行驶路径的跟踪分析技术,一方面可以判断不同功能层次的道路是否发挥了其预期功能;另一方面,可有不同O-D、不同行程距离的出行使用各类功能等级道路的里程比例,判断他们对机动性与可达性的不同要求,在此基础上,对道路功能级配结构的合宜性作出界定,为路网结构优化提供可靠的基础依据。此外,根据路网运行动态评价,可方便地找出系统短板(即路网颈点段),分析其成因,从而对路网规划、改扩建、微循环改善提供指导。

3)交通政策与运行管理方案评价。该技术为交通需求管理政策预评估和后评价、道路网运行方案效果评价、道路施工影响评价等提供了可靠的技术手段。通过对“中非论坛”和“好运北京”测试赛期间交通政策效果分析评价,对奥运需求管理政策、机动车限行数量、公共交通保障提出方案建议,并在奥运会后研究实施了常态化的每周少开一天车等需求管理政策[9]。为以后类似大型活动和日常交通保障奠定了基础。

4)交通监测与诱导。该技术实现了对北京市五环路内路网的运行状态实时监测,每5 min更新2万多个路段路况信息,包括道路旅行速度、数据采集的样本量和拥堵指数。可查询城市每条道路在某一时间段内不同周期的交通变化情况。将全市或指定区域范围在某一时间段内不同周期的交通状况图以动态的形式播放出来,形成非常直观的交通状况动态演变回放。同时,能够对交通流信息进行短时预测,为交通流诱导奠定了技术基础。奥运期间通过实时信息应用与动态导航,为1500辆奥运贵宾车辆提供实时信息服务。

[1]Sun Jianping,Wen Huimin,Gao Yong,et al.Metropolitan congestion performance measures based on mass floating car data[C]//Proceedings of the Second International Joint Conference on Computational Science and Optimization(CSO2009).USA:IEEE Computer Society Press,2009.

[2]全永燊,郭继孚,关积珍,等.交通拥堵评价研究及北京交通拥堵评价的实证分析[C]//第三届中国智能交通年会论文集.南京:东南大学出版社,2007:1-6.

[3]Shawn Turner,Rich Margiotta,Tim Lomax.Monitoring urban freeways in 2003:current conditions and trends from archived operations Data[R].College Station:Texas Transportation Institute,2004.

[4]Shawn Turner,Rich Margiotta,Tim Lomax.Lessons learned:monitoring highway congestion and reliability using archived traffic detector data[R].College Station:Texas Transportation Institute,2004.

[5]Wen Huimin,Liu Xuejie,Gao Yong.The distribution characteristic of travel time reliability in Beijing road network[C]//Proceedings of the Second International Joint Conference on Computational Science and Optimization(CSO2009)USA:IEEE Computer Society Press,2009

[6]朱丽云,郭继孚,温慧敏,等.一种适用于复杂城市路网的浮动车实时地图匹配技术[J].交通与计算机,2007,25(6):81-84.

[7]朱丽云,温慧敏,孙建平.北京市浮动车交通状况信息实时计算系统[J].城市交通,2008,6(1):77-80.

[8]郭继孚,温慧敏,陈 峰.浮动车系统功能分析与应用设计研究[J].交通运输系统工程与信息,2007,7(3):39-44.

[9]温慧敏,扈中伟,郭继孚,等.奥运期间北京市道路网运行分析[J].交通运输系统工程与信息,2008,8(6):32-37.

Real-time dynamic evaluation of urban netword

Quan Yongshen,Guo Jifu,Wen Huimin,Sun Jianping

(Beijing Transportation Research Center,Beijing 100055)

This paper analyzes the dynamic nature of real-time traffic network performance measurement,with particular focus on random traffic flow fluctuation,traffic deferred conduction effect and traffic periodicity.The limitations of the traditional traffic network evaluation methods based on traffic V/C is discussed;followed by the presentation of a novel approach for real-time traffic network performance evaluation,which solves the previous technical issues such as data collection and processing with no blind region,dynamic spatial-temporal traffic network performance analysis and evaluation threshold calibration.The proposed approach is validated in a case study using the Beijing traffic network,which proves its rationality,efficiency and practicality.The implications of the research and methodologies presented in this paper provide new theories and perspectives for infrastructural planning,dynamic road network performance evaluation,etc.

real-time traffic performance evaluation;V/C evaluation;traffic deferred conduction effect;“five-dimensional”congestion index

U49

A

1009-1742(2011)01-0043-06

2010-11-01

国家重点基础研究发展计划973项目(2006CB705500);北京市科技计划项目(D101100049710004、D07050600440704)

全永燊(1941—),男,北京市人,教授级高级工程师,主要从事交通规划、交通政策、交通发展战略的研究工作;E - mail:quanys@bjtrc.org.cn