原来还可以这样教学——读禅悟教之三

李如密

(南京师范大学 课程与教学研究所,江苏 南京 210097)

教学之事一旦陷入年复一年、日复一日的单调重复,缺失了丰富多样和睿智深刻,则必然会让教师产生职业倦怠和审美疲劳。这似乎已然成为当代教学的难解之题。然而,禅师们的教学却超凡脱俗、令人瞠目:原来还可以这样教学!这些禅师们简直就是教学行为艺术家。其中蕴含的教学思想非常超脱豁达,有的甚至说是惊世骇俗也不为过。禅师们高超的教学智慧昭示我们:教学是不应该有什么教条的。

一、“何曾飞去” ——禅机双关

《碧岩录》卷六第五十三则《百丈野鸭子》载:马大师与百丈行次,见野鸭子飞过。大师云:“是什么?”丈云:“野鸭子。” 大师云:“什么处去也?” 丈云:“飞过去也。”大师遂扭百丈鼻头,丈作忍痛声。大师云:“何曾飞去?”

马祖道一禅师和弟子百丈怀海 (一说百丈惟政)正行走途中,忽然看见野鸭子飞过。马祖道一禅师想借此勘验一下弟子百丈怀海的参悟是否知见自性,就问了一句:“是什么?”此问暗藏禅机,因为他一语双关,即可理解为 “实指”,也可理解为“虚指”。怀海果然未能察觉禅机,据实回答所见:“是野鸭子。”马祖道一禅师也不说破,再紧追一问:“什么处去也?”依旧是暗藏禅机的一语双关,希望对方能领会其中的暗示,怀海这时若能察觉,尚可参悟禅机,不过怀海的回答却令马祖道一禅师再次失望了:“飞过去了。”显然是“实指”野鸭子,与马祖道一所要勘验的“知见自性” 实在是相距太远。日本学者小川隆认为,“禅宗问答的难懂与绝妙,都跟中文的性质大有关系。比如,中文—日文都一样——不一定需要主语,而马祖所发的两个问句也恰恰都没有主语。于是,百丈就回答刚看见的东西。其实,马祖的问意并不在这儿,而正在于被忽略的主语上。”[1]马祖道一禅师把百丈的鼻子狠狠地扭起来,也就说明了这一点。百丈忍痛叫喊,马祖说 “何曾飞去?”(并没飞走,不就在这儿吗!)是的,马祖所问的并不是所看见的野鸭子,而是能看见它的“你”自己。参禅者若被眼前的“实指”物相所遮蔽,并且随之“飞来飞去”的话,其“自性”则必然迷失,而一旦迷失就很难找回。所以,马祖道一便果断地猛“扭百丈鼻头”,让百丈痛彻心肺,从而收回随野鸭子飞远的目光,回到自身,“识见自性”。有了这个猛扭鼻头的身体 “痛”感,再加上 “何曾飞去”的诘问所触动的心灵震撼,百丈当会领悟那只外在的 “野鸭子”的虚幻物相是“飞过去了”,然而差点迷失的内在 “自性”幸而找回来了,是不曾飞去的。

奥地利教育家马丁◦布贝尔(Martin Buber)曾说过:“师生之间的冲突是对教育者的考验。”[2](P305)很显然,上述公案中的师生冲突是马祖道一禅师使用“禅机双关”的办法制造出来的。就在禅师与学僧各自在 “双关”的其一层面平行地思考和言说,就像两股道上跑的车而没有交集时,马祖道一禅师便果断地使用“非常”的手段——“猛扭鼻头”,促使百丈怀海的内心自性觉醒。“禅机双关”作为引起禅师与学僧之间认知冲突的手段,是行之有效的;当冲突的发展需要决断时,“猛扭鼻头”作为非常规的手段是不能简单模仿的。高明的教学艺术就是在恰当的时间使用恰当的手段从而取得最好的教育效果,禅师在这方面的行为往往是富有智慧和诗性的。

二、“如何是佛?” “麻三斤。”——答圣以凡

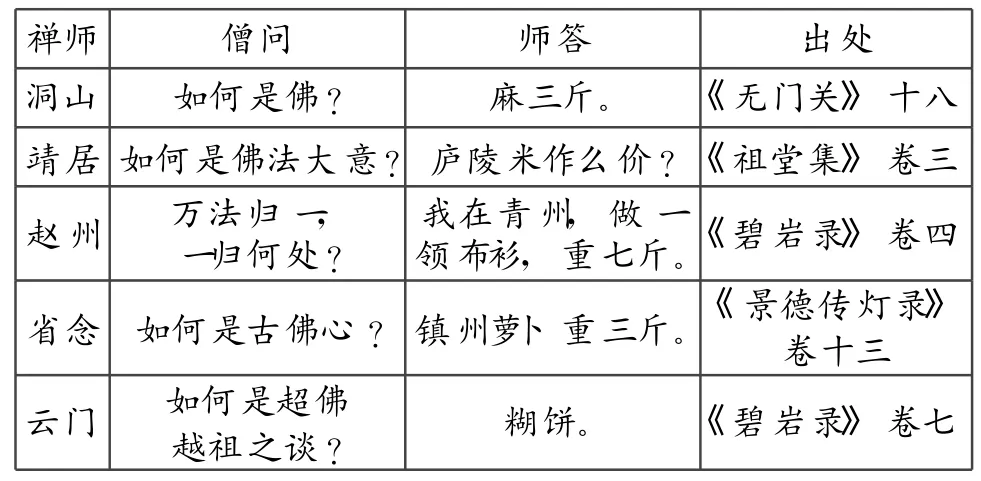

禅门问答机警多变、犀利逼人,但有时又乖悖常理,令人费解。在禅宗语录中多有记载,学僧问了些如下的问题:“如何是佛法?”“如何是佛法大意?”“万法归一,一归何处?”“如何是古佛心?”“如何是超佛越祖之谈?”禅师一一对答:“麻三斤。”“庐陵米作么价?”“我在青州,做一领布衫,重七斤。”“镇州萝卜重三斤。”“糊饼。” 这些师僧之间的的问答在表面上有来有往,实际上却常常是答非所问。如下表:

禅师 僧问 师答 出处洞山 如何是佛? 麻三斤。 《无门关》十八靖居 如何是佛法大意?庐陵米作么价? 《祖堂集》卷三赵州 万法归一,一归何处?我在青州,做一领布衫,重七斤。《碧岩录》卷四省念 如何是古佛心?镇州萝卜重三斤。《景德传灯录》卷十三云门 如何是超佛越祖之谈? 糊饼。 《碧岩录》卷七

深究一下就会发现,这些问答具有以下特点:

其一,学僧问的都是彼岸世界的终极问题,禅师答的都是此岸世界的现实问题。学僧所问 “如何是佛?”等问题,均指向佛教经典中的彼岸世界,提出这样的问题,说明学僧向佛心切、急于求成。禅师们则气定神闲,平淡作答,逆向反转,将学僧拉回此岸世界,面对现实问题。禅师们不约而同的 “以凡答圣”的乖常行为,反映了禅宗经过佛教本土革命之后,与古典佛教重视彼岸世界不同,从而特别重视引导学僧在 “当下”生活中顿悟成佛的觉醒。

其二,这些禅师都是在当时当地某种特定情境中,“随缘说法”而做出的回答。如果有人问,禅师的回答为什么看上去那么的顺口随意,是不是在敷衍学僧呢?其实对此只要我们还原一下当时的问答情景,就好理解了。当时禅师正做着某件具体的事情,学僧却来问抽象的佛理,禅师便应景地以所做、所见、所谈的物事来对答,如云游僧问洞山守初和尚,答曰“麻三斤”。这就造成表面上“答非所问”,实质上是“以凡答圣”。但是为什么那么多的类似情况发生呢?因为学僧提问的问题属于同一类型的问题,禅师的回答方式也就惊人地一致了。可见禅者的言词只是“境界语”,带引你进入更深的境涯。

其三,禅师“答非所问”都是要截断问者的话头,“放下”所问的问题,反思自己提问的方式,考量得到的回答,沉想禅师对答的方式,从而有所觉悟。如此提问的学僧,多不是机敏善悟的,禅师的回答显然不能直接解决他们的困惑,但却能改变其参悟的指向,从而不去从佛经中寻求,而是向生活中体验。正如德国哲学家海德格尔 (Martin Heidegger)认为,一切存在物的 “存在”(Sein)意义,都必须从人的时间性的“此在”(Dasein)领悟这一中心去阐发。所以,他用“存在是人的存在即此在”来回答 “什么是存在” 这一问题。[3](P31)“答圣以凡”应该是禅师们自觉的“行为艺术”。

三、“棒如雨点,喝似雷奔” ——当头棒喝

棒,指用棒子打。喝,即大声喊叫。禅宗认为佛法不可思议,开口即错,用心即乖。所以,不少禅师在接引初学僧,常一言不发地当头一棒,或大喝一声,或“棒喝交驰”提出问题让其回答,借以考验其悟境,打破初学者的执迷,棒喝因之成为佛门特有的施教方式。佛门禅师中,德山宣鉴善于用棒,临济义玄擅长用喝。有一句话说:“德山棒如雨点,临济喝似雷奔”,德山宣鉴用棒打起人来,像雨点那么多,落得那么快;临济在喝骂学生时,就像奔雷一样,既快且大声。《续传灯录》中说:“茫茫尽是觅佛汉,举世难尽闲道人。棒喝交驰成药忌,了忘药忌未天真。”后以喻促人醒悟的警告为棒喝或当头棒喝。

《临济语录》载:师问僧:“有时一喝如金刚王宝剑,有时一喝如踞地金毛狮子,有时如探竿影草,有时一喝不作一喝用,汝作么生会?”僧拟议,师便喝。这就是著名的“临济四喝”,这四“喝”究竟是什么含义呢?据著名佛教学者方立天的研究,所谓“如金刚王宝剑”,是比喻一喝如一刀,能斩断种种情解;“如踞地金毛狮子”,威势振立,百兽恐悚,喻能喝破修持者耍弄的伎俩;“如探竿影草”,是探测学人有无师承和觉悟的程度;“不作一喝用”,是指虽在一喝之中而实出一喝之外,卷舒自在,玄妙难测。这说明,“喝”这个极为通俗而简单的声音在不同的语境中有不同的象征意义,能发挥一般语言无法达到的特殊功效。[4](P97)如此说来,“棒喝”作为特殊的教育手段,其价值还真是不能简单地加以否定呢!

“棒”与“喝”毕竟是高明禅师使用的非常特殊的教育手段,是在语言之外的另一种路径。与儒家的春风化雨般的启发教育不同,禅宗的当头 “棒喝”更多了些凌厉的作风,给学僧以更强有力的震撼。棒喝的使用往往深藏着玄妙的禅机,若是只剩下棒喝的形式,便难免成为一种闹剧了。《景德传灯录》卷十三载:问:“临济喝,德山棒,未审明得什么边事?”师曰: “汝试道看。”僧喝,师曰:“瞎!”僧再喝,师曰:“遮瞎汉只么乱喝作么!” 僧礼拜,师便打。这个学僧不明就里,死守形式,一味乱喝,根本不知道在喝个什么。省念禅师见他乱来,就说:“瞎!”学僧乘兴再喝,省念禅师已是哭笑不得:“这个瞎汉乱吆喝什么!”学僧行礼,还自鸣得意,所以禅师举棒就打。看来“棒喝”教育,在当时就有被误解的现象,后来 “棒喝”被用于单纯的惩罚,则深陷流弊而无法自拔了。所以宋代王安石在《答张奉仪》一诗中感慨道:“思量何物堪酬对?棒喝如今总不亲。”

四、“欲报慈德” ——反哺教学

《五灯会元》卷四《古灵神赞禅师》载:福州古灵神赞禅师,本州大中寺受业。后行脚遇百丈开悟,却回受业。……本师又一日在窗下看经,蜂子投窗纸求出。师睹之曰:“世界如许广阔,不肯出,钻他故纸,驴年去!”遂有偈曰:“空门不肯出,投窗也大痴。百年钻故纸,何日出头时?”本师置经,问曰:“汝行脚遇何人?吾前后见汝发言异常。”师曰:“某甲蒙百丈和尚指个歇处。今欲报慈德耳。”本师于是告众致斋,请师说法。

弟子开悟了,师父却没有。弟子 “欲报”师父 “慈德”,所以有了这段公案。古灵神赞禅师一旦开悟,再看昔日的生活,感受便截然不同了。然而“本师”却未有变化,仍旧“在窗下看经”。意味着他太执着于文字,未能“识见自性”,一如蜂子求出“不得其门”只是乱撞窗纸,正所谓“隔着一层窗户纸”,窗纸虽薄,却将窗内窗外隔成了两个世界。做弟子的见了不免着急,但又实在代替不了师父“开悟”。于是语含禅机地说:“世界如此广阔,却不肯出来,一头钻到‘故纸'堆里,‘驴年'去吧!”以十二属称年,其中没有驴年,所以 “驴年”极言没有可能。俗话说的“猴年马月”,与之有异曲同工之妙。古灵神赞禅师表面上是在说蜂子“钻故纸”,实际上是说他师父“看经”太执着。二者是同样性质的行为,既然蜂子撞窗纸而没有出路,那么师父的执著 “看经”也就无法开悟。他的师父虽然似懂非懂,但总算听出了一些 “异常”,问他:“汝行脚遇何人?”得到明确回答后,师父便 “告众致斋”“请师说法”。

弟子先是跟着师父“受业”,而后反过来为师父“说法”,弟子不惜冒犯师父,而师父竟不以为忤,这种悖于常理的“教学反哺”现象,在当时是难能可贵的。美国人类学家M◦米德 (M argaret M ead)曾在《文化与承诺》(Culture and Commitment)一书中提出,纷呈于当今世界的代与代之间的矛盾与冲突既不能归咎于社会和政治方面的差异,更不能归咎于生物学方面的差异,而主要导源于文化传递方面的差异。她从文化传递的角度,将人类社会由古及今的文化分为三种基本形式:前喻文化、并喻文化和后喻文化。前喻文化是指晚辈主要向长辈学习;并喻文化是指发生在同辈人之间的学习;而后喻文化则是指长辈反过来向晚辈学习。[5](P27)也就是说,文化反哺是后喻时代的最基本特征。然而,古灵神赞禅师和其师父在那么早的古代就实践了这种“反哺”,堪称一种教育的奇迹。

五、“二十棒老僧自吃” ——师错自惩

《五灯会元》卷七载:问僧:“近离甚处?”曰:“覆船。”师曰:“生死海未渡,为什么覆却船?” 僧无语,乃回举似覆船。船曰:“何不道渠无生死?”僧再至,进此语。师曰:“此不是汝语。”曰:“是覆船恁么道。”师曰:“我有二十棒寄与覆船,二十棒老僧自吃,不干阇黎事。”

雪峰禅师问学僧:“你从哪里来?”学僧回答:“我从‘覆船'那儿来。”意思是从覆船禅师那儿来。“覆船”这样的名字,世俗之人会视为不祥而躲之不及的。而禅师以之为名,自当了悟生死,有其不俗之处。雪峰禅师听了就借机故意逗他说:“生死之海还没有渡过去,怎么就覆了船呢?”学僧参不透其中的禅机,无话可对,便回去禀报覆船禅师。覆船禅师说:“为什么不说我已超越生死苦海所以才覆船呢?”学僧再回来,将这句话说给雪峰禅师。雪峰禅师说:“这肯定不是你的话。”学僧如实回答:“是覆船禅师这么说的。”雪峰禅师说:“我这里有二十棒请你转给你的老师覆船,告诉他,另外还有二十棒,就留给我自己吃——这一切与你无关。”

雪峰禅师将二十棒“寄于覆船”,是说覆船禅师不该直接将问题的答案告诉学僧,因为禅要学僧自己参,师傅不能为之说破,否则便妨碍学僧 “识见自性”;二十棒留下“自吃”,是说自己也有责任,应该主动承担失责的惩罚。对这则公案,星云大师有另外一番评论:“禅,应该无言说教,所谓言语道断,不应在语言上传来传去,两个人都卖弄了禅,所以各挨二十棒!这不关学僧的事,学僧还不够资格挨二十棒哩!”[6]无论怎么说,错都在师父,不应将错记到学僧头上。可贵的是,雪峰禅师不仅给了覆船禅师二十棒,也给自己留下同样的二十棒,以惩戒自己的失责。

六、“见山只是山,见水只是水”——现身说法

《五灯会元》卷十七载:吉州青原惟信禅师,上堂:“老僧三十年前未参禅时,见山是山,见水是水。及至后来,亲见知识,有个入处,见山不是山,见水不是水。而今得个休歇处,依前见山只是山,见水只是水。”

“上堂”指禅宗丛林中,住持之上堂说法。住持上堂升座时,大众皆应站立听法。“现身说法”指佛力广大,能现出种种人相,向人说法,引申为以亲身经历和体验为例来说明某种道理。此处记载的就是青原惟信禅师对众学僧的现身说法。“见山是山,见水是水。”是说未参禅时,山、水均是独立于意识之外的无生命的客体。“见山不是山,见水不是水。”是说既参禅后,依循禅旨重新审视,所见山水发生了根本意义上的转变, “山”不再是原来意义上的“山”,“水”也不再是原来意义上的 “水”。“见山只是山,见水只是水。”是说真正禅悟后,放下 “分别心”,重回“平常心”,“即物即真”,见山就是山,见水就是水。表面上转了个圈又回归原点,其实是经历了一个“否定之否定”的过程,境界发生了根本的提升。正如苏轼一首诗中写道:“庐山烟雨浙江潮,未到千般恨不消。到得还来别无事,庐山烟雨浙江潮。”

既然经历了一个 “否定之否定”的过程,才回归了“平常心”。或者说原初的起点,成了最后的归宿。那么,参禅是否顿悟还有什么分别呢?《景德传灯录》卷六有一段记载:有源律师来问:“和尚修道,还用功否?” 师曰:“用功。”曰:“如何用功?”师曰:“饥来吃饭,困来即眠。”曰:“一切人总如是,同师用功否?”师曰:“不同。”问:“何故不同?”师曰:“他吃饭时不肯吃饭,百种需索;睡时不肯睡,千般计较,所以不同也。”可见,貌似相同的事理,对于是否经历过自觉意义探求的人来说,其实际价值可能是有天壤之别的。就像有句名言说的:“好人永远不知道坏人有多坏,坏人也永远不知道好人有多好。”其文字浅显而含义深刻,那些人生阅历不深的小学生听了只能似懂非懂,而只有备尝世态炎凉的人,才能真正叹服其对世事洞察的精准透彻。

但是,这种非常个人化的甚至有点神秘性的经验可教吗?如果认为教就是传授,那当然是不可教的。但若将教看作是给人以启示呢?或许也是有价值的吧。青原惟信禅师以自己的参禅体验开示学僧,就非常富有教育意义。他的做法告诉我们,教师经历了体悟的过程,获得了相应的经验,虽然不能直接给予学生,但毕竟明白关键处在什么地方,在指导时就能更加富有针对性,从而获得好的成效。与青原惟信禅师的“山水”哲学异曲同工的还有,宋代禅宗将修行分为三个境界:第一境界是 “落叶满空山,何处寻行迹”,指的是刻意寻禅而未得之意;第二境界是“空山无人,水流花开”,这是一个似已悟道而实尚未得的阶段;第三个境界是“万古长空,一朝风月”,这是瞬间永恒的突然悟道的空明境界。三个境界中都有“空”字,三个境界就是对“空”的三种不同的理解,也是历经否定之否定,最终达到天人合一之境。禅师 “现身说法”虽不能代替学僧的参悟,但却给学僧以直接的榜样并提示了关要处的路向,有可能给学僧带来许多有益的启示,使得学僧因此少走弯路,或有所超越。

[1]小川隆.野鸭子飞到哪里去了?——马祖禅与石头禅[J].佛学研究,2005.

[2]华东师范大学教育系,现代西方资产阶级教育思想流派论著选[M].杭州大学教育系,编译.北京:人民教育出版社,1980.

[3]周裕锴.百僧一案:参悟禅门的玄机[M].上海:上海古籍出版社,2007.

[4]方立天.禅宗概论[M].北京:中华书局,2011.

[5]玛格丽特◦米德.文化与承诺:一项有关代沟问题的研究 [M].周晓虹,周怡,译.石家庄:河北人民出版社,1987.

[6]星云禅话(38):覆船生死.http://blog.sina.com.cn/s/blog_69dddb3d0100pb2d.html.

- 当代教育与文化的其它文章

- 赋权少数族裔学生:一个干预框架