媒体外交初探

任 海 徐庆超

一、媒体外交兴起

媒体(Media),中文也译作媒介、传媒。在传播学中,“一般说来,媒介就是一种能使传播活动得以发生的中介性的公共机构。具体说,媒介就是拓展传播渠道、扩大传播范围或提高传播速度的一项科技发展”[1](P6)。这一概念强调的是媒体的静态性和工具性,按照时间先后和表现形态的不同,迄今为止,媒体大体可以分为三类,即印刷媒体(如报纸杂志、图书等)、电子媒体(如广播、电影、电视等)和数字媒体(如多媒体、计算机、网络等)。印刷媒体和电子媒体统称传统媒体,而数字媒体则普遍称为新媒体。

关于外交,英国学者欧内斯特·萨道义在《外交实践指南》中给出了经典定义,即“外交是运用智力和机智来处理各独立国家政府之间的官方关系,有时也推广到独立国家和附庸国家之间的关系;或简言之,是指以和平手段处理国与国之间的事务”[2](P5)。

第一次世界大战以来,媒体与外交的互动在现代国际关系中表现得日益明显。这可追溯至美国总统伍德罗·威尔逊的“十四点计划”。威尔逊提出“公开的和平条约,应以公开的方式缔结,嗣后国家间不得有任何类型的秘密默契,外交必须始终在公众的监督下坦诚进行”[3](P41)。而公众如何监督外交?这就要借助媒体,媒体自此开始更确切地充当政府外交与公众沟通之间的桥梁和纽带。媒体外交的最终成型,是伴随着威尔逊的“公开外交”倡议而来的。冷战期间,媒体又先后在“苏伊士运河危机”、“古巴导弹危机”、“越南战争”等重大国际事件中扮演了重要角色。其中,美国总统约翰逊根据新闻主持人沃尔特·克朗凯“这是一场无用战争”的越战报道,认为美国公众不支持越战,从而“在美国历史上,第一次由一位新闻节目主持人宣布一场战争的结束”[4](P96)。在1991年海湾战争中,“美国有线电视新闻网”(CNN)推出了“24小时实时新闻”节目,时任美国总统布什和伊拉克总统萨达姆都通过CNN向对方传达信息、了解战况。CNN也因此一举成为领导全球新闻传播的领袖、“联合国十五国成员组成的‘安全理事会’中第十六个成员”[5],而“CNN效应”一词也成为国际政治传播研究的专门术语,备受推崇。冷战结束之后,随着互联网在全球范围内的普及和扩展,媒体与外交的互动更为密切,美国、中国等国家不断掀起“全面网络外交”、“新媒体外交”的热潮,对世界政治格局的影响愈加直接、迅速、深化。在2009年伊朗大选中,美国政府通过支持Tw itter、Youtube等社交网站,为伊朗反对派提供支持,引发了伊朗政局动荡。

媒体与外交的互动遵循鲁滨逊所讲的“政策与媒体的相互作用模式”,最终催生了媒体外交,而且在经济全球化和信息技术革命的历史语境下,媒体外交在国际关系中发挥着越来越引人注目的作用,成为21世纪全球外交体系中重要的组成部分。借此,“媒体外交”一词也就从外交实践领域走进了外交学研究的范畴,“成为国际关系中的一种‘新外交范式’”[6]。

二、多理论视角下的媒体外交

20世纪90年代以来,媒体外交逐渐受到国际学界的重视。从学科发展角度看,媒体外交至今还未成为一个独立的学科领域,但围绕它的学术研究却涉及很多学科、横跨若干知识领域,具体包括外交政策研究、传播学、软实力、公共外交等,这些都是深化理解、解释媒体外交的有益探索。

从媒体与外交的互动实践中产生的媒体外交,与之相关的学术探索始于对媒体与外交决策关系的研究。早在20世纪20年代,美国著名记者沃尔特·李普曼就已开始探讨媒体对公众舆论和外交政策的影响,但系统研究媒体在外交决策中的作用还是20世纪60年代末以后的事情。具体包括:媒体对外交政策的影响程度,媒体相对于政府的独立性与依赖性,政府对媒体的利用和管制,舆论精英和舆论领袖的价值,等等。有西方学者将媒体外交定义为“利用新闻媒介来阐述和推进外交政策的方式”[7](P44)或者“新闻媒介积极参与并发挥影响的外交方式”[8](P53)。

从政治传播学、大众传播、信息传播和控制等角度认知媒体外交,这种努力在学术界较为常见。国际政治学家诺思认为,国际关系的政治过程是一种通过信息传递进行管理的过程。[9](P232)传播学代表人物卡尔·多伊奇认为,“政府是一种像‘神经系统’的信息控制线路系统,使用传播和控制的概念对政治现象加以界定”[10](P231-232)。20世纪80年代中后期,尤尔·科海恩在《媒体外交》一书中指出:“媒体外交是指新闻媒体与现代外交之间的互动关系,大众传播的不断发展和民众对国际事务兴趣的增长已对外交产生了冲击”[11](P2)。国内有学者认为,媒体外交是“指这样一种综合外交策略,即依靠包括互联网、广播、电视、电影、书报、音像在内的国际传播媒介,通过培植或影响国际公共舆论,减少国际公众、民众(M ass)对本国产生的错误(消极)观念,着意于提高本国在国际社会中的形象和影响力,进而左右他国的意志与行为来实现自身的外交战略意图”[12]。还有国内学者从传播学中的框架理论出发,探讨新闻修辞在媒体外交中的重要价值。[13]

4.互动协同。大部分互联网空间价值目标的达成需要多主体互动协同。由于自身资源局限性,任何单一组织或个人都无法完成全价值链或全生态系统的建构,因此只有多主体共同参与,交流协作,才能够整合资源,达到效用最大化。持续、双向的信息反馈和立体、网状的开放创新是网络协同的关键,这种结构也塑造了网络用户的使用习惯。

在国际关系和外交学领域,媒体外交得到了越来越多的关注和研究。某种程度上,这要归因于公共外交在全球范围的崛起。媒体外交被视为公共外交的一种实现形式和组成部分。有学者认为,公共外交是“由政府扶持媒体、文化活动、网络等传播途径,有的放矢地针对国外民众开展的有意识的外交活动,旨在减少其他国家政府和民众对本国产生的错误观念,提高本国在国外公众中的形象和影响力,进而增进国家利益的活动”[14]。另有学者认为,媒体外交是“那些由政府幕后操纵、运用大众传媒的力量,在特定的领域向其他国家的民众释放信息、影响舆论、塑造行为,希望在其他国家的民众中间建立信任、获得支撑以及增强联系,进而影响他国政府行为的活动”[15]。这些界定都是将媒体外交纳入公共外交视野,从公共外交理论去认识媒体外交。

将媒体视作约瑟夫·奈提出的软实力(Soft Power)要素之一,在当前学术界得到认可。约瑟夫·奈认为,软实力是一种通过吸引而非强迫获得预期目标的能力,“当一个国家以其他国家资源要求他国所希望的东西,那么就发生了所谓‘吸纳的、同化的权力’或‘软实力’,这完全不同于命令其他国家做自己所希望的那种硬的或强制的权力”[16](P166)。而软实力要真正得到提升,就有赖于文化、观念、意识形态吸引力的充分体现,这就需要知识扩散,需要广泛传播,需要媒体外交。正如约瑟夫·奈所认为的,在信息时代,可信任知识的供给将成为新的权力来源。[17](P45-65)2004年,美国学者苏珊尼·诺瑟在《外交》杂志上提出了“巧实力”(Smart Pow er)概念,强调综合运用硬实力和软实力来实现美国外交目标。2007年,美国前副国务卿阿米蒂奇和约瑟夫·奈共同发表了题为《巧实力战略》的研究报告,明确提出运用“巧实力”进行对外战略转型,帮助美国摆脱困境,重振美国的全球领导地位。“巧实力”概念成为软实力理论的新内容,并成为美国奥巴马政府“新媒体外交”的战略指针。比如,美国国务院推出了“向国务卿提问”、“外交笔记”博客等栏目,白宫在Facebook、M yspce和Tw itter上开设主页,五角大楼也正式成立了“网络司令部”。从某种意义上讲,在全球化时代美国对媒体外交的重视和积极实践为其他国家做出了表率。正因为如此,约瑟夫·奈新近评价说,奥巴马总统在认识到推行将软实力和硬实力结合起来的整体战略的重要性方面已经做得很成功了。

一般而言,媒体外交是指一国出于外交需要,其新闻机构运用平面、电视和网络等技术平台开展的针对特定国家和区域民众而发布信息、引导舆论、塑造行为的独立或合作(与本国或他国政府和媒体组织)行为。其中包含两类行为倾向:一类是新闻机构的主动、主导行为,经本国政府批准或授权;另一类是新闻机构的被动、参与行为,由本国政府主导。

从某种意义上说,媒体外交已然对某些领域的固有理论显现出一定的冲击。比如,媒体外交对民族国家主权理论一定程度的弱化。因为媒体是可以跨国界的,而其传播的外交政策、文化价值观、意识形态等对不同文明的对象国软实力构成了挑战。

三、媒体外交的功能内核

著名传播学者施拉姆认为,媒体具有政治功能、经济功能和一般社会功能。对于媒体外交而言,它是一国软实力的展示,其作用发挥既体现在工具和技术手段层面,也体现在社会组织层面,其社会性功能明显。媒体外交就是通过传播一国的文化和价值观念,来争取特定国家和区域民众对该国外交政策和行为的认可、理解、支持,引导思维和行为利于自身利益,进而实现其社会功能。一般而言,媒体外交的功能内核包括以下方面:

第一,发布信息。政府将媒体视为向国内外公众发表政策声明、外交决定、立场观点的重要平台,目的在于或者寻求民众支持或者试探反应。具体渠道包括:政府记者招待会,各部门的吹风会,政府官员在一些重要场合的演讲、参加电视脱口秀节目及接受记者的采访等。在美国和中国,都建立了较为完整的新闻发布制度,进行权威信息发布。比如,“9·11”事件后,美国政府在第一时间就其即将发布的打击恐怖主义政策召集美国主流媒体的负责人开会,要求媒体配合,不发表不利于美国国家安全的报道,并要求绝对“听从指挥”。[18]这就是美国政府借助媒体的力量,为自己的外交政策和行为寻求合法性依据。

第二,议程设置。美国学者菲利普·赛博认为:“新闻机构远不只是信息发布系统……国际新闻是增进国家利益、增强软实力的一种重要方式。”[19]1972年,美国传播学家马尔科姆·麦库姆斯和唐纳德·肖正式提出议程设置理论,认为媒体不能决定人们想什么,但可以通过提供信息和安排相关议题来有效地左右人们怎么想。这在西方媒体报道新疆2009年“7·5”事件的问题上表现得淋漓尽致。西方在报道事件真相时,肢解中国议程,只是采用那些与其预制的新闻议题一致的画面和故事,却全然罔顾中国政府和媒体提供的真实音像图片资料。但具有讽刺意味的是,西方媒体所用的音像图片资料都是通过现代媒体技术对真实声画进行切割、重组的结果。由此,西方媒体出于自身利益需要,对议程设置原则的纯熟运用可见一斑。

第三,引导舆论。沃尔特·李普曼曾就媒体对公众舆论的影响做过如下比喻:“媒介就像是受众身后的火光,将其背后的事物投射到前面的洞壁上,形成影像,人们借助这些影响去感知实际的存在,理解现实的社会,并据此做出反应。”[20](P97)以美国为伊拉克战争所做的舆论宣传为例,尽管事实证明萨达姆与恐怖主义或基地组织没有任何联系,但是在美国所有涉及伊拉克的报道中,恐怖主义、基地组织以及本·拉登却高居榜首,占所有用词的45%。一直以坚持反战著称的《纽约时报》和《时代》周刊对伊战的支持率也高达48%,而坚决反对战争的只有22%。[21]

第四,影响政策。媒体往往通过“舆论精英”和“舆论领袖”来影响外交政策,或延缓或加速一项政策的出台和实施。1947年7月,乔治·凯南在美国《外交季刊》上发表阐述其遏制政策的文章《苏联行为的根源》,后来遏制政策成为杜鲁门政府的一项重要外交原则,也深化了两大阵营冷战期间的对峙。另如,2010年1月,美国谷歌公司攻击中国政府对其中文网站搜索结果的审查,并将搜索服务由中国内地转至香港。在这个事件中,美国国务卿和总统不断表态,表示支持谷歌公司的决定,批评中国对网络信息的管制,并将中国列入“限制网络自由”的国家。这可以看做是中美两个大国在媒体外交领域的第一次严正交锋,但料定不是最后一次。从谷歌事件中也可以看出,中美之间的外交交锋从某种程度上讲,它是两国不同文化、价值观念的冲撞,当然以维护各自国家利益为前提。而文化和价值观念,正是各国媒体外交都着力宣扬、推崇和传播的核心内容。因此,媒体外交在具有即时性、轰动性、见效快等特点的同时,兼具短期性、震荡性、冲突性,一个媒介事件(M edia Event)就可以产生一场媒体外交之战,同时媒体外交还要受到特定技术、通信条件的限制,特别是网络外交还有其虚拟性的一面。可见,媒体外交随时可能成为一把“双刃剑”,关键在于如何运用,以尽可能地规避实践中媒体外交的“双刃剑效应”。

四、中国媒体外交的SWOT分析

现代中国的媒体外交,可以追溯至中国共产党在抗日战争和解放战争时期的对外交往。比如,1944年6月,中国共产党应美、英等国的要求,邀请中外记者到延安和其他解放区做实地考察,其中外国媒体包括:美联社、路透社、塔斯社、合众社、美国《时代杂志》、《纽约时报》、《基督教科学箴言报》、伦敦《泰晤士报》等。考察期间,朱德与外国记者的谈话和叶剑英的报告,通过这些媒体很快就传到了全世界,中国共产党领导下的敌后战场也开始受到全世界的关注和重新评价。新中国成立以来,中国共产党和中国政府一以贯之地重视媒体的作用,积极发掘媒体的效用,逐渐形成了主流意识形态指导下的对外宣传体系。进入21世纪以来,国内外形势发生了巨大变化,特别是以信息技术的广泛应用为标志的新一轮技术革命席卷全球,中国作为世界第二大经济体,其“大外交”格局正在得到不断丰富和发展,而中国媒体外交就是“大外交”的重要一环。

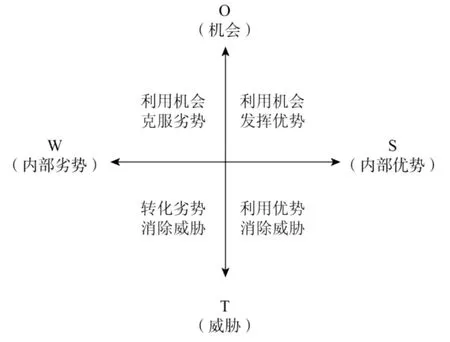

SWOT分析法即态势分析法,也称TOWS分析法、道斯矩阵,20世纪80年代初由美国学者海因茨·韦里克提出,常用于企业战略制定、竞争对手分析等领域。这里,对中国媒体外交的优势(Strengths)、劣势(Weaknesses)、机会(Opportunities)和威胁(Threats)进行综合分析,以期对中国媒体外交进行全面把握、评估(见图1)。

图1

首先,内生性优势渐显。媒体外交是公开外交、国际关系民主化的助推器,现今全球信息技术革命和国际关系民主化的宏观语境,为中国媒体外交提供了历史机遇。中国善用新一轮信息技术革命,积极引进新技术、新发明,通信技术日臻成熟,通信网络日渐健全,有线电视、卫星电视和电脑等新媒体工具都得到了大范围的普及。现代中国完成了新民主主义革命,其后完成了社会主义革命,特别是改革开放以来,中国社会主义建设事业不断向前推进。在近百年的中国社会变迁中,优化中国媒体外交的内生性因素也在不断增长。其一,政策环境趋于宽松。1949年以来,中国政府的媒体管理模式逐渐有了微妙调整,由“党管媒体”转变为“中央领导、政府管理、媒体行业自我约束、企业或事业单位独立管理”,注重吸收西方媒体理论和管理经验,鼓励主流媒体“走出去”,力争提升中国的国际话语权。其二,民众热情加速新媒体跨越式发展。中国互联网络信息中心(CNN IC)2011年1月19日发布的《第27次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2010年12月底,中国网民规模达到4.57亿人,2010年被学者认为是“中国微博元年”。这些数据和事例无不预示着中国媒体外交将获得更大的民意空间。

其次,理念性劣势突出。媒体外交对中国民众而言还是一个新鲜词汇,对于中国主流媒体来说,也几乎处于无意识、无概念的状态之中。究其原因,恐怕更多的还是源于中国主流媒体一直以来形成的“职业惯性”。在长期计划经济体制下,中国主流媒体习惯作为政府的“喉舌”,习惯作为阶级斗争的工具,习惯作为有鲜明意识形态色彩的事实描述者而存在。因此,在市场经济环境下,中国主流媒体还需要一个适应期,其媒体外交意识、理念的学习和养成都需要一个过程。某种程度上,理念上的相对劣势注定了中国媒体外交与一些发达国家的差距。与理念相关,中国媒体外交还有一个授人以柄的劣势就是表达不力,这直接导致了中国话语没有影响力、说服力、吸引力。这自然与中西方不同语言、不同话语体系相关,但人类情感是相通的,讲故事的方式永远比教科书式的宣传更感染人。在这方面,蓝海电视台(Blue Ocean Network,BON)的做法似乎值得中国主流媒体借鉴。蓝海电视台是第一个进入西方主流社会、传播中国内容的中国首家民资英文电视台,与官方英文频道不同,蓝海电视台以非官方民间立场注重促进两国民众的经济、文化往来,其节目主持人、节目制作理念、节目形式与包装等都采取西方电视表达方式。2008年成立至今不到三年的时间,其有线频道就已在美国多个主要城市落地,包括纽约、洛杉矶、华盛顿、波士顿等;其北美卫视覆盖美国、加拿大、墨西哥、古巴;其亚洲卫视则覆盖亚洲50多个国家。

再次,对话合作机会多。毋庸置疑,媒体外交是一种国家行为,在中国,媒体外交在没有成为主流媒体自觉的情况下,它主要还是由政府主导、推动实施,并受到全世界人民的瞩目。比如,2002年3月,中央电视台英语频道通过美国新闻集团旗下的福克斯新闻网在美国落地,这为中国媒体外交取得实质性成果拓展了渠道。2010年7月,新华社“新闻电视网”(CNC)开始每天24小时滚动播出英语新闻节目,其定位是“国际视野、中国观察、即时传播、客观表达”,主要传播以突发事件及重大政治、经济、文化事件为主的世界新闻资讯。CNC是由多家卫星电视、有线电视、网络电视、手机电视共同组成的一个综合电视网,已初步实现了全球主要地区的覆盖。另以2011年1月出现在美国纽约时代广场上的中国国家形象宣传片(人物篇)为例,该宣传片由国务院新闻办公室委托专业制作公司摄制,旨在塑造和提升中国繁荣发展、民主进步、文明开放、和平和谐的国家形象,是在新时期探索对外传播新形式的一次有益尝试。在当前“西强东弱”的国际传播秩序下,从宣传片播出后产生的国际舆论反响来看,它不仅是一个流动的影像艺术,是中国制造的媒介事件,更是中国国家形象国际公关的开端,标志着中国媒体外交的新高度。凡此种种,未来随着中国与世界对话合作进程的加快,中国媒体外交也将会有效改善中国国家形象,提升中国传播力、话语权和影响力。

最后,潜在威胁须谨防。而今不同社会制度实现了共处,但并不和平。英文中有一个新词“Infosphere”,是由Information(信息)和A tom sphere(环境)组合而成,就是强调营造信息环境的重要性。报纸、电视和网络,作为传递信息的介质,已成为争夺信息资源、抢占舆论高地的战场。美国在“9·11”事件之后,重新认识并重视媒体外交的作用。美国总统奥巴马一上台,即将Tw itter等新媒体技术视为“外交箭袋中的一支新箭”,提出了“新媒体外交”和“全民网络外交”新理念,全力开展“巧实力”外交。从美国国务院到白宫再到五角大楼,都被脸谱(Facebook)化了。事实上,从1999年科索沃战争到2003年的伊拉克战争,从2003年塞尔维亚、格鲁吉亚、乌克兰、吉尔吉斯斯坦等国爆发“颜色革命”再到2009年伊朗大选结果导致的政局动荡,这些事件在某种意义上都可看做是美国媒体外交的“成果”。以伊朗大选为例,期间,美国国务院官员杰瑞德·科黑(Jared Cohen)要求Tw itter网创始人推迟全球网络维修计划,以保证伊朗抗议活动的最新信息为外界所知,美伊之间展开了攻防“网络战”。可见,国际政治斗争依然激烈,只不过,各方都以报纸、电视和网络等媒体为新武器,看不见硝烟,却实实在在地改变了国际政治格局和力量对比。因此,只要美国等西方国家不放弃在全世界“传播民主”、搞意识形态渗透,与西方走着不同道路、秉持不同价值观念的中国就一刻都不能失掉应有的警惕。

五、提升中国媒体外交的三个层面

总体而言,中国媒体外交还处于兴起阶段,如何发挥优势、克服劣势、利用机会、消除威胁,将是未来中国媒体外交成败的关键。要实现这个目标,简要地讲,中国媒体外交需要在以下三个层面上更进一步,媒体外交的效用才能最大化,媒体外交才能得到优化。

一是国家战略层面。当今,中国无论在政治形象、经济形象还是文化形象方面,都在不同程度上遭受着西方的恶意攻击和诋毁。对此,中国国家形象公关也势在必行,而媒体外交恰是国家形象公关的利器。因此,对中国政府而言,迫切需要制定一项媒体外交战略,将其纳入国家公关外交战略之中,树立并推进新闻机构特别是主流媒体的媒体外交意识、理念和行动。

二是组织实施层面。媒体机构一方面要坚决贯彻落实国家媒体外交战略,在议程设置和制造媒介事件上下工夫,加大中国在国际上的声音和话语力度;另一方面要积极与国外同行开展独立的合作、对话,取长补短,尊重新闻规律,抓好采编业务,以西方媒体熟悉、青睐的表达方式或借西方媒体之口说出我们想说的话,感性传播中国故事、中国立场和中国文化,以争取它们对中国外交政策的同情、理解、支持。

三是个人参与层面。与媒体外交相关的个人有两类,一类是媒体人(记者),一类是外交官(新闻官),媒体外交最初就是描述记者与外交官的互动关系的。记者在外交领域至少承担两个任务:一个是告知公众并向他们解释外交政策,另一个就是通过质疑、批评决策者而参与外交决策过程。与此同时,也应充分利用外交官的个人影响力去扭转局面、推动外交进程。比如,现任外交部副部长傅莹在任中国驻英大使时,为抗议英国一些媒体对北京奥运火炬伦敦传递的负面报道,在英国《星期日电讯报》上发文驳斥谣言、以正视听,文章还被非洲一些国家的媒体转载,使正义的声音得到了更广泛的传播。

简言之,媒体是独立于一国立法、行政、司法之外的“第四权”,媒体外交实质上是一种软实力的传播与扩散。媒体外交的功能内核承载着一国的文化和价值观念,而一国媒体外交的成功与否,不仅取决于该国文化和价值观念的普适属性,还取决于具体的传播理念、方式、手段和技巧。对于中国媒体外交而言,要更新理念、提高认识、加大投入,最终实现以文化人、以理服人,在全球范围内推动建设和谐世界。

[1]约翰·菲斯克:《关键概念:传播与文化研究辞典》,北京,新华出版社,2004。

[2]黄金祺:《什么是外交》,北京,知识出版社,1993。

[3]Thomas G.Paterson,Dennis Merrilleds.M ajor Problems in American Foreign Relations.Mass:Lexington D.C.Heath,1995.

[4]Thomas R.Dye.American Politics in The M edia A ge Brook.Flo rence:Cole Publishing Company,1992.

[5]Ammon,Royce J.Global Television and the Shaping of World Politics.Jefferson:McFarland&Company Inc.Publishers,2001.

[6]钱皓、张晶晶:《媒介外交:国际关系中的新外交范式——以美国媒体与国际反恐联盟为例》,载《国际观察》,2003(6)。

[7]Bosah Ebo.“Media Dip lomacy and Foreign Policy:Toward a Theo retical Framework”.in Malek(ed.).New s M edia and Foreign Relations.NJ:Ablex,1997.

[8]Patrick O'Heffeman.M ass M edia Roles in Foreign Policy.New Yo rk:Ablex Publishing House,1991.

[9][10]浦野起央:《国际关系理论导论》,北京,中国社会科学出版社,2000。

[11]Yoel Cohen.M edia D ip lomacy,the Foreign Office in the Comm unication A ge.London:Frank Cass Publishers,1986.

[12]李智:《试论国际传播在国家树立国际威望中的作用》,载《国际论坛》,2005(1)。

[13]赵海燕、李金慧:《政治修辞:媒体外交的传播智慧——基于言语行为理论的分析框架》,载《国际新闻界》,2010(3)。

[14]唐小松:《论中国公共外交的两条战线》,载《现代国际关系》,2007(8)。

[15]赵可金:《媒体外交及其运作机制》,载《世界经济与政治》,2004(4)。

[16]Joseph S.Nye.“Soft Power”.Foreign Policy,Fall 1990.

[17]约瑟夫·奈:《美国霸权的困惑》,北京,世界知识出版社,2002。

[18]康兴平:《“9·11”后看美国的“新闻自由”》,载《新闻记者》,2001(11)。

[19]菲利普·赛博:《跨国新闻、公共外交及虚拟国家》,载《国际新闻界》,2010(7)。

[20]李良荣:《西方新闻事业概论》,上海,复旦大学出版社,1997。

[21]李庆四、张如意:《媒体——政府互动与美国外交决策:以伊战为例》,载《燕山大学学报》(哲学社会科学版),2008(1)。