钟的秘密心脏(节选)

伊利亚斯·卡内蒂

王家新 译

《钟的秘密心脏》(The Secret Heart of the Clock)为英籍德语流亡作家、诺贝尔文学奖(1981年度)获得者伊利亚斯·卡内蒂(Elias Canetti,1905—1994)晚年写下的一部思想札记集,它收有作家自1973——1985年间写下的思想片断和格言札记。它们体现了这位伟大作家一生经验和思想的精华,用作家自己的话讲,它们像“书法中的最终的抽搐”,有一种令人震颤不已的力量。自从译者1992年在伦敦接触到这部作品的英译本以来,多少年来就一直不能放下。这里刊出的是译者多年来陆续译出的全部译文。

1973

写作如其所是,要求对语言具有信心;我惊讶我依然如我所具有的程度那样拥有它。我从未被引向只拿语言来做实验;我注意到这样的实验,但在我自己的写作里避开它。

理由是生活本体的要求完全占据了我。沉溺于语言学的实验便是忽略了这个本体的更伟大的部分,除了极小一部分,这样的实验留下它们不被触及和运用,仿佛一个音乐家无休止地演奏一件乐器,但却仅是用他的小拇指来演奏。

哲学家们最深奥的思想有着它们自身的变戏法。众多的隐遁是为了某些事物突然就出现在手掌里。

为了一生而知道一个人,并把他保持在秘密里。

降低自己,为了恨得更准确。

世界文学,对他们,是某种他们可以在一起全部忘掉的东西。

淡化或是强化结局:别无选择。

限制一个人所期望显现的尊敬的领域。保持一个人更大的部分敞开。

他转向每样向他显出胃口的动物。

一代人失去天堂,通过对它的征服。

排干自我满足的沼泽。

犹豫不决,一种隐藏的经济,有效地贯穿于他的一生,而无需他自己的理解。这样的犹豫不决是思想的重量,离开它,他的思想就会成为一阵轻风。

绘画在变;伟大画家们画下的画,不久就会被另外的画家变为另一种。变形的秘密及莫测:你永不知道是一幅什么画在为你预备着。

你带在眼睛里的死者的影像将成为什么?你将如何藏起它们?

这个被赞赏的女人,以如此致命的吸引力酬答投向她的每一瞥,仿佛有人向她祈求过。而她自己保持沉默。如果这一刻她微笑,她失去。她给予的好感太早,她的感激会毁掉她的美。

市侩们乔装打扮,就像一匹马吃糖上了瘾。

那是一句格言,他说,并且很快又合上了嘴。

哲学家们,其中一个陷入种种纠葛:亚里士多德。另一个却让人难以脱身:黑格尔。

哲学家,由于膨胀:尼采。

由于呼吸:庄周。

歌德成功地避开了死亡。而观看他如何成功是件令人沮丧的事——它太成功了。同样让人吃惊的是,从另一方面看,他的生命总计起来每一样又是遗嘱。

依靠那渴死的神。

我将不再有能力去清点它们,那些所有我死去的东西。如果我试图去做,我将漏掉它们的一半。那里如此之多,它们到处都是……死者已经为我获取了所有的地方。

“当所罗门为他儿子的死流泪,有人对他说:‘你这样将不会完成任何事情’,他回答说:‘这就是为什么我流泪,因为我不完成任何事情’”。

我的悲哀是永不从愤怒中解脱。在作家中,我是愤激的一个。我不想证实任何事情,但我总是相信要去强化并伸展我的信念。

这就是为什么我需要司汤达?

渐渐地,你的自负枯萎了,而你变得自卑和有用。既然要变成这样很艰难,那它就不会是徒劳。

总是在日落之后,那只蜘蛛出来,并等待金星。

1974

有多少事物你要避开,以减少死亡的碰撞!

维也纳像我从未离开过似的再次靠近我。我是不是和卡尔•克洛斯①一起移居进去的?

今天我读卡尔•克洛斯的书信,它们对我是新的。我必须不带感激地读它们。我应仅仅试图去理解这位作家是什么。我必须倾听他,仿佛我是那位女性——这些信件的接收者,而不仅仅是我自己。

分号的梦。

如此美丽,早年经历的复活。在长时间被遗忘后,现在它变得更真实了。

它是否可以一再地被遗忘,直到它变成更高的真实?

一个人自由仅仅如果他什么也不要。而他想要自由又是什么?

在度过了昨天的阴郁后,我读卡尔•克洛斯。……它紧抓住我并给了我力量,它以一种透骨之力使我从浑浑噩噩中醒来,至少使我再次回到五十年和四十五年前那时在我身上所发生的:一种向内澄清并获得力量的经历,通过读卡尔•克洛斯。

部分原因是这些句子对它们自己的组织,它们的坚定不变的长度,它们的不可数的编码,它们的不可预测。它不去设定要完成的目标。每一个句子是它自己的目标,唯一重要的是让人们依据它自身的法则去获得兴奋的感受,像一个人有可能感受到的那样持久。它的容量或许会增大,如果人们拥有自己的经验做出反应,无论它是什么。一个人不可以漠然地去读卡尔•克洛斯那些套上装甲似的句子,或是以那种阅读考卷式的智力优越地位来读它们。好奇的精神是一种光,只有通过它一种真正的知识才可获得。但不能通过卡尔•克洛斯来要求知识。他对知识不感兴趣,因为它不可被谴责。卡尔•克洛斯给我们的是一种洞察、穿透的行为,当我们以他的激情去经历它们,他强化了我们自身的力量,以反对我们不想接受的一切。

我愈来愈相信犯罪会从大众狂热经历中出现。但是人们是否会为他们的这种经历内疚?他们是否完全不受保护地陷入其中?一个人必得成为他们想成为的什么,以抵御它们并保护自己?

1975

不要让你的早年时代损坏,被那时写下的信件。

你不会失去任何东西,当你清晰地再现你的青春;在记忆的字句之间,被疏忽的生命使自己获得感知,并且,你发现你自己由于你失去的一切而更丰富。

没有人拥有一个对他的一切都说是的朋友,那将是不纯的。

把一个人置入世界的语言中,他会由于这些不可理解的全部财富而变得更智慧。他不想博得一个深奥难懂的名声。但他在每一个围绕他的地方都感到了它。

再一次言说同样的事物,在早年的形式里。

所有这一切有赖于一个人的裂隙和跳跃,有赖于从一个人到另一些人之间的距离,就在他自身之中。

世界因变老而日益开阔,未来缩小了。

他被那些愈来愈愚蠢的人物所包围,但他们都是他自己。

有可能历史更多地活在他身上而不是活在历史学家们那里。这曾是他的绝望并将继续如此。

你不如卡夫卡可信赖因为你活得如此久长。

但也许“年轻一代”希望从你那里得到帮助以对抗文学中的死亡。

作为一个轻蔑于死亡逐渐增长的人,你是有一些用的。

犹豫于自己的感激,一种微妙的过高估量自己的方式。

一个人可以什么都不是,可以在最令人哀怜的方式里失败,但仍有些用处,如果他哪怕只在一件事情上贯彻始终。

父亲的照片,一个不再活着的人,挂在床的上方,在维也纳,在Josef-Gall-Casse,一幅苍白的从不意味着任何东西的照片。

在我身上是他的微笑和他的言词。

我从未见过一幅我发现有意义的父亲的照片,他也从未写过任何东西,我相信。

在我这里他总是惯于作为一个死者存在。我颤栗地想把他在我这里变成什么,如果他曾经活过。

因而你不得不自己承受起这死亡,仿佛它就是意义、光荣和敬重。

如此而已,就因为它不应存在。因为我不懈地反对那个死去的男人。

在死亡中没有可接受的荣耀。

他已经忘记了如何赞美并且不再感到像是活着。

“难以对付的复杂局面经常被法律专家们解决,比如说当一个奴隶属于两个主人而被其中一个释放。”

——PERSIA

为某一时代而燃烧,但要弄明白你是否将会被它再次点燃。

愈来愈经常地,他使自己陷入人类已无可拯救的思想。

而这是不是一种使自己从责任中解脱出来的企图?

像罗伯特•沃尔塞这种特殊的人物不会被任何人杜撰出来。他比卡夫卡更极端,后者离开了他就永远不会产生,可以说他帮助创造了后者。

卡夫卡的复杂与他所处的位置有关。他的不屈不挠与被奴役相关。他成为一个道主义者,为了撤离。

沃尔塞的机遇是他的不成功的父亲。他是一个天然的道主义者;他不需要像卡夫卡那样去变成一个。

以讽刺来赞扬。

这种持续的不可磨灭的感情,不可被死亡和绝望减弱,也不会被任何对于其他人和更优秀者(卡夫卡、沃尔塞)的激情减弱:我不能做任何事情以平息它。我只能记下它,付之于反感。

是的,这是真的,我仅在这里是我自己,坐在我的桌前,面对树上的飞叶,它们的飞逝搅动着我,为那过去的二十年。只在这里有种感情,我的丑陋的奇妙的抵押品,从未动用,也许我需要拥有它,为了在死亡面前不垂下我的手臂。

这个高等教师,想法很迂腐,告诉我,在前世,我生活在中国。我吓了一跳,并且有好几天,我觉得中国一直很迫切地渴求着我。

我知道只有一种赎回:那就是在危机中坚持活着,而在这赎回的一刻,我不问自己它将多么短暂或是多么漫长。

你唯一的逃避是通过一个不同的姿势朝向死亡。你可以永不逃避。

我不能忍受那些漫无边际的作家。

我喜爱那些限制他们自己的作家,那些在他们的智力控制下写作的作家,那些从他们自己的聪明中寻求逃避,低下身子,而又无需把它扔开或丢失,一如他们所做的那样。

惊讶于每一样生命:这就是怜悯?

欺骗性的,这种老年具有更大的宽容的观念。你没有变得更慷慨,只是敏感于事物的不同。

他寻求过去,似乎它不会变更。

每一种羞辱发现它的标记。但他不知道在哪儿。

圣徒们感到上帝对人道的威胁,那种他们正好遭受过的。

今天,当人类存在威胁着他们时,圣徒们变得不知所措了。

一个自我探索者,无论他想要或是不想,会成为其他事物的探索者。他学会看他自己,但突然间,倘若他诚实,所有其它事物为他出现,并像它所是的那样丰富。于是,作为一个最终的加冕:富有者。

1976

自信心的筛子。

你青春的故事一定没有列入那些在你的晚年变得更重要的事物的清单上。它肯定也包含有挥霍、失败和浪费。

在一个人的青春里仅仅发现已知道的,是一种欺骗行为。

只有在恐惧里我才完成我自己——为什么会这样?难道我一直是被恐惧所养育的?我只有在恐惧里才认出我自己。一旦它被克服,它转变为希望。但它对其他人仍是恐惧。我所爱过的人是那些他们的生活为我所恐惧的人。

这里是一些类似于个人词源学的事情,它从一个孩子从早年所知道的词语开始。

GilGamesh和Enkidu曾对我是一种压倒性的词语,我到了十七岁才遇上它们。很可能那是我在早年所背诵的希伯来祷文,无需理解,但给予我很大影响。

我应该收集所有那些西班牙词,它们对我来说是最早的词语,并依然对我保有着价值。

在苏黎士的那些年,我从所有的罗曼词语中掉头离开,只要它被人说。拉丁文未能取代它,它作为一种做作的语言,弄得我很难受。拉丁文特殊的韵文,以它的任意变调的词语,在那些日子也使我很头痛。我喜欢Sallust的散文,并且它使我有了良好的训练,我在后来更深地受到一个拉丁文作者Tacitus的影响。

我没有在学校里学古希腊文是那些年里最大的失望。这似乎是一种精神的失败,我没有更固执一些;我束缚了我自己而未能选取一条通向古希腊的路。在罗马的人物中我爱Gracchi,像兄弟一样。

我青春的全部故事理应包括我对词语的如此认真的留意。

仅有的感谢,是那些被我完全转换进了德语里的瑞士方言。在维也纳的最初那些年里,英语曾作为一种战争的结果在那里流行。

我祖父用过的一个轻蔑的术语是“Corredor”(用来指那些到处转悠,没有安顿下来的人)。他说这个词时伴以如此的轻蔑,以致词语包含了一种移动。但是在早年,那些生活在不停移动中的人却强烈的吸引了我,我愿意成为一个“Corredor”,只是不敢那样做而已。

德语在最初对我有点吓人,由于我不得不学它的那种方式。尽管我很骄傲我精通了它,但这种骄傲很快被战争时期人们对语言的滥用所暗淡。因为有一首歌,实际上它是那时唯一的一首,其中的“Dohle”(穴鸟)一词对我变得亲切,我在今天仍被它所萦绕。那种对鸟的兴趣,后来转入了一种激情,在“Dohle”这个歌词里拥有它的起源。“Polen”(Poland,波兰),在那首歌词里与“Dohle”押韵——“Sterb ich in Polen”(如果我死在波兰),它唱——成为一个神秘的国家。

瑞士德语——我在战争中期从维也纳转到那里——对我来说是一种和平的语言。但它也是一种强悍的语言,有它自己独具的骂人脏话和咒语,所以这个“安宁之乡”也并不是那么虚弱和温和。它是一种脾气很坏的语言,虽然这个国家是和平的。

而英语对我一直是不可触及的,只因为我父亲在学它时是如此富有乐趣。他很有信心地念那些英语词,似乎它们曾是他所信任的人。

这种抵触持续了很长时间,直到我有了一种并没有一种语言是丑陋的信念。现在,我听每一种语言似乎它都曾是唯一的一种,并且当我听说任何语言在死去时,都会击垮我,仿佛这是一种大地的死亡。

没有任何事物可以和词语相比,它们被损坏的表面折磨着我,仿佛它们是可以感觉到疼痛的生灵。对我来说,一个不了解到这一点的诗人是一种不可接受的存在。

他把自己写成了碎片。

我不放弃这种想法:比起把许多神话弄到一起比较,一个单独的神话会提供更多的关于神话的本性的线索。

他与那些还没有放弃希望的死者的特殊契约。秘密地,他让他们到来,并喂养他们。

但是那里有一些他不了解的陌生者,拥挤到面前,他们是其他人的死者,他们嚷着说:没有人关心我们——他不忍心送他们回去,于是和他自己的死者一起喂养,而他自己的死者也不介意。它们互相问候,新的友情形成。

并非稀罕,一个人死于想压过死人的重量。

在他身上一部分变老,而另一部分尚未诞生。

去调和一个梦。

要有勇气保持言说同一事物,直到它不可再次消失。

我可以很好地理解一个人如何恨自己。我不能理解的是一个人既恨自己又恨别人。如果他真的恨自己,这是否将给他一些安慰——当他知道他们不是他这样的?

一个人应该通过赞美去认出他不是什么。

以每种方式同自己谈话——你,也是一种性格——但要知道并记住你只是不可计数的其他人中的一个,他们中的每一个都将像你一样有那么多的要谈。

我被频繁地引向检验携带在我自己身上的那些词,它们分别在我这里出现,它们从不同语言中来,而我希望对一个如此单独的词做出反响已有很久了。我拿它在我面前,从每个方向看,我把握它像一个石头,但是一个奇妙的石头,而那被嵌镶的大地正是我自己。

他给自己一些小费,从他的右手到左手。

他已经开始写他的告别信件了。为此他在生命中预留了好几个年头。

他寻找一个还没有被人嚼过的句子。

这里,他们在血中洗他们自己,并保持仆人来侍候。

他总是宣扬博爱,弄得没有人走近他。

一种知道没有天堂的信仰,因为那种天堂尚未从大地剥离。

1977

我没有变,只是有时在念出敌人的名字时我有些犹豫。

去经历一头动物的死亡,但是作为一头动物。

“一个人坠入睡眠”,他对孩子说,“而不再醒来”。“但我总是醒来”,孩子快乐的说。

一个过早把自己敞开向死亡经历的人将永远不会从中脱身,一种创伤会变得像肺一样贯穿于他的呼吸。

解释虚无,说明虚无——给那些想要绞尽脑汁的人一些事情去做。

在文学中留下许多未说出的事物是重要的。这样才有可能辨别在多大程度上一个作家所知道的多于他所说的,这样的沉默,就不是阴郁的而是智慧的标志。

摘自维特根斯坦:

“雄心即是思想的死亡”。

“哲学家们相互致意的合适方式应是:慢慢来!”

“哲学家们在愚蠢的山谷里比在聪明的贫脊高地上会发现更多的青草”。

我不能去想有比一个曾经知道说许多事物而在晚年陷入沉默的人更痛苦的景象。这并不是指智慧的沉默,那种在责任之外能保持安宁的沉默。我指的是当一个人回首往事并感到一生的努力仅为徒劳的失望的沉默。我指的是比起过去曾有的一切生命在老年并没有变得更丰富的沉默。这种晚年将不拥有什么,因为它感到被削贬,而不是被扩展。

日子成为每一滴单独的水滴,不会增添更多。一年则像只盛了一半的水杯。

一个人可能陷入的危险是以他拥有的一些新的观念去拒绝其他的观念,并以这种方式把他自己放进一个狭隘的世界里,而这个世界,正像他想要修正的其他世界一样虚假。

“成为一个陌生人比迎接陌生人更值得”。

——摘自《Wisdom of The Fathers》

短,更短,直到一个可以说出一切的音节留下。

但这部他欠他自己的书,在实际上,会比《卡拉马佐夫兄弟》更长。

在音乐中词语游泳——而词通常散步。我爱词的步态,它们的小径,它们的停顿,它们的驿站。我不信任它们的漂流。

对死亡保持沉默——你还能忍受多久?

书法中的最终的抽搐。

1978

他说的总是比他想的多,他将如何去做?他将削减他自己或是这些句子?

那些被引向一种共谋生活的人们:在某些场所他们过去的秘密会浮现脑际,并且使他们膨胀,以所有那些他们不被允许泄露的事物。

在一个很特殊的壁架上,在危险与提升之间,他安顿下来。正是在这里,而非在别处,

他被允许写作。

如果你旅行更多,你知道的将更少。

现在,他仅仅散步于他自己建造的桥下,对其他任何地方的恐惧使他不得不避开。

也许在他们灭绝之前,他们被准予去找出所有未来的星辰的数目。

重写一封信,在多少年后。

他感到他自己仿佛包含了十个囚徒和一个监看他们的自由人。

词作为哨兵。

永不休歇的潮汐:我们。

“她把自己锁在一间她存放图片的房间里,并且祈求它们,为了施舍。”

他工作,从他的手的恐惧中出来。

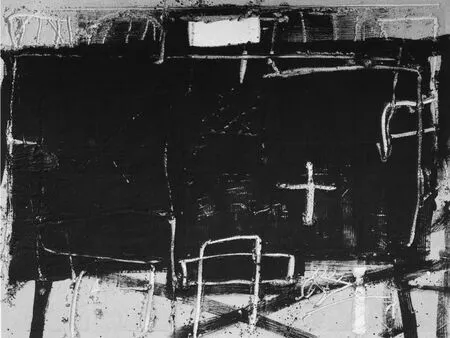

大桌子 达比埃斯 1992年 综合媒材、画布 226×301cm

在他开始于75岁的新生命里,他忘记了他父亲的死。

他不再说“人类”,那对他太麻烦。

语言发现它的青春源泉,在另一种语言中。

他不再去抓取那些最可怖的事物:它们已经取消了他的抓。

去写,直到在写作的欢乐里一个人不再相信他自己的不幸。

把恐惧转变为希望,诗人的欺骗或完成。

老拐杖走上记忆的路,被它的辐条卡住了。

总是在下一个思想开始之前,他滑入睡眠。他是不是为了梦见它们?

晚年,他绊到在他的早年伸出来的根上。

把观念变活,以毒药。

蒙田,“我”的言说者。“我”作为空间,而不是作为一个位置。

问题的敏感,本身已是回答的羞愧。

那本最后他所读的书:不可想象。

在劈开和撕裂中我是完整的,离开它们我将无以发育。

所有遗忘的书构成了一个人的记忆。

去相信是十分困难的,当他处在那么多信者之间。

在死亡中无尊严。但在那里,看看那些可以轻易忘掉死亡的人们,他们也无尊严可言。

他为了麻烦自己而活着。

在白天我可以继续告诉我自己这些;在夜里我听到的都是湮灭的声音。

1979

距离在他们之间曾是一个传动带,现在它停滞、卡住了,一种绝望的标志。

章鱼之间兄弟般的吻。

他收集烘干了的细节。

索福克勒斯的《阿伽喀斯》:被《阿伽喀斯》弄得不知所措。那里有更多的东西超出了我的理解。屠夫被处理得可以看得出来。战争作为一种疯狂。英雄(尤利西斯)害怕那意欲杀他的屠夫。

屠夫的羞辱,当他重新发现良知,他的切腹自杀。为了墓地的荣誉——那拒绝给他的墓地——所进行的斗争。戏剧最后一部分失望的结果,不得不对付这个事实:英雄被摘下面具,作为屠夫。一个英雄的墓地不再可信可敬。阿伽喀斯更早的作为被揭露得淋漓尽致。自此,任何掩饰都是不可能的。(一个无价值的角色,甚至不值得讨论。)

戏剧中的实际上的大众,不过是被屠宰的群兽。

阿伽喀斯巨大的妄见,他相信这些群兽是希腊人,然后,阿伽门农的话显示一种权力的傲慢。戏剧的安慰性的结尾,尤利西斯为了保全墓地的荣誉进行的恳求,从一种洞察力中涌出,进入这些英雄们的本性;他看见了屠夫在干什么,但他们仍要为自己争一个墓地。他给了阿伽喀斯自己想要的,并且为此向阿伽门农解释。但他还做了更多:他从葬礼中退出,因为他对阿伽喀斯充满憎恨。

不可思议的是那些假定被阿伽喀斯杀死的人们的重新出现:开始跟着尤利西斯,结束时跟着门尼劳斯和阿伽门农。这具有某种复活的性质。他们在一阵疯狂的发作中被错误杀戮,现在他们回来证明他们还活着。

折磨强加在那些牺牲的群兽身上,因为他们代表着人民。战争的筋疲力尽,在屠杀之后。阿伽喀斯——将返回家乡?他将如何面对他的父亲?父亲们在战斗中坚持,那是一个战士的荣誉。

特喀默莎的角色很真,名副其实,一个作为战利品被带走的妇女,她的父母,她的国家被摧毁,她紧靠着那个和她睡在一起的人,现在他是她的父母,她的国家和丈夫,是她的一切。哀悼,它的自然的力,哀悼的痛哭。

奇妙的开始:尤利西斯!他对足迹的搜寻,像一个猎人;他吸引着关于屠杀的传闻,他为之潜随。雅典娜,痛苦的女神,她想证明自己绝对必需,也比他所有的秘密行为更好。她对阿伽喀斯抛出疯狂的符咒,因为他拒斥她提供的帮助。

关于《阿伽喀斯》最独特的,是它所包含的裂缝,它的不完善,它的道路分裂成两半,在它的中部伴之于自杀。

战役、屠杀,是主要部分,作为疯狂来表现。屠夫被授予英雄的葬礼,是第二部分唯一的主题。(这可能是因为索福克勒斯自己,一个在战争中曾作为指挥官的人,曾那样被屠杀、杀戮的景象所惊骇,他拷打阿伽喀斯,但又不得不给他一个英雄的墓地——他的忏悔,如它所是的那样,为了他所看见的战争的真实?)

写作而无需指南针?在我这里我总是拥有一个指针,它总是指向它北边的磁极,它的终极。

被早期作品中可怕的真实吓坏了。

真实如此尖锐,不可能在后来去完成它。一个人弄出了更多的焦虑。

所有命运中最吓人的:在你死之前却变得很时髦。

上帝的吃者与饿者。

“我从不告诉记者们真实”

——威廉姆•福克纳

你需要其他人的修辞学,它激发厌恶,为了发现从你自己走出来的方式。

他死时嘴上留着这句话:“至少我知道虚无”。

他害怕讲一个新故事。

你是否可以触及你的早年生活而不受惩罚?

我可以思考一个城市,只因为我知道其他城市。

是不是古希腊人,最早地思考,从一个城市到另一个城市?

一个文盲的阅读收获。

他的哀鸣的知识。

看到过一次的并不存在,老是看到的不再存在。

1980

一天一直缠在它最初的一个小时里,它永不结束。

他不再学任何东西,他只学更好地忘记。

他进入我。我从此再未见到他。他出来透气。他永不离开。如果他解放了他自己,我将不得不保藏他的记忆。

英语中的每样东西对我变得更重要了,但只是在语言里。我和人们只有一点联系,但他们的话感动了我,仿佛那是一种失去的语言。

我将永不可能只存在于一种语言里。原因在于我是如此深地被德语所役使,以至于我总是感到在其他语言里也必将如此。

甚至不可能想象一个人自身的死亡,它似乎不真实,它是最不真实的事情。为什么你总是把它视为挑战?经验的缺乏。

说谎者的坦率。

道德是狭窄的,如果你靠上去敲它。真正的道德,是那种构成一个人的骨架的东西。

一个“现代”人没有什么可加之于现代主义,如果他不拥有任何与之相反的东西。很好的修剪删去时间的死枝,像去掉寄生物一样。

预言是一种恶劣的骗局。预言者的法力就在他的蓄谋里。所有的逾越对他充满恶意。他不能控制它们于是就用威胁来钉住每一个。如此多的逾越,如此多的威胁;那里有多到不能再多的不吉利。你是否可以想象有比一个预言者更恶毒的?

而为什么称预言者为骗子?预言者的苦恼是他的合法化问题,因而他威胁起来就煞有介事。

“预言者”的谎言就在他所称呼的信念里,它开始于一种自我欺骗。但,一旦他找到一个听众,他就将动用任何欺骗以保住这个听众。他自己也被役使在他的警告性的声音里。

他一直不断地问我问题,直到他忘了我是谁。

成为另一个,另一个,另一个。作为另一个,你才可以再次认出你自己。

我不知道所谓真实是什么,我感到我的生命一直被它吞噬着。当我躺在这里,我的真实消散在哪里?和死亡一起僵硬?我害怕我的真实命运,而不是灵魂。

只有在阅读时他才是幸福的;他更为幸福当他写作;他最幸福的时刻则是当他读到某些事物他从不知道的时候。

一个人希望被赞美,但他所渴望的却是仇恨。

动物在我眼里变得愈来愈神秘,也许,这是因为我自以为了解了一些关于人的东西。

你在哪里,你这个我可以告诉你真实而又无需陷入绝望的朋友?

他对太阳讲话,孩子倾听。现在是孩子讲话,而他倾听着太阳。

我生活的故事并不真的关于我,谁能相信这一点?

一个从未说出一句话的人。他并非哑巴,但永不弄出一些话来。这是否需要他花费很大的努力?对他是否容易?从未有过一句话,除了单个的词。他听人对他说话,无论他喜欢的是什么,他接受;而他不喜欢的,代之于沉默。一个男人,因为没有什么可以伤害到他而如此幸福。他需要对他自己的言词没有恐惧。

为了呼吸的缘故,他慢慢回到讲故事上来。

你羞于把太多的东西随身带上。你想留下一些。而当你知道差不多所有的东西都不必要打进包裹后,你想毁掉它们。

不可忍受的主意:拖着一大堆行李从一个世界到另一个,或是从这里到一个空处。

在最后,人们将把你和你崇拜过的、高于你自己之上的哪些事物相比较,这就是老年。

每一个选择都是解放,那怕它引向灾难。从另一面来看,为什么如此多的人,笔直地走向并以睁大的眼睛朝向他们的不幸?

为了知道有多少台阶,一个人被派到开始的那一步去数。

这心跳和呼吸的数。

这被噬咬的数。

中国人的展览:那里的每一样东西变得愈来愈让人吃惊。在这样简短的生活里,没有人走向它的尽头。而我告诉自己,不无自豪地,有多久我就知道中国。对我,只有古希腊更早地被知道,但也不过早上六、七年,如果我得到关于马克•波罗的最早报告,它们会同时进入我的世界。事实上,有六十年我一直把一个中国的观念带在我身上,当它变化,意味着它变得更复杂,更有份量。

过去几年才发掘的墓地,新的墓地,有着不可比拟的辉煌。这个展览包括了不到一百件展品,需要经常去看,以至于你自己将成为它展览自己的场所。

看着人们,直到他们真正消失。

对我来说,很难把托尔斯泰的不满足与他对上帝的信仰联系起来。

有时我认为他相信上帝是为了不去赞同他自身的信念,为了不变得自负傲慢,这是个真正的问题,非常严肃的问题;当一个人不是担忧自己而是担忧人类的存在时,是什么取代了上帝的位置?一个人需要上帝只是为了不使自己变得太重要?对一个被托付责任的人,他不得不需要一个最终和最高的权威。那种把一个人自己作为最高权威代表着的力量的主要一部分的协定。如果不对上帝具有信念,又如何可以预防这一点?

动物的形式如同思想的形式。动物的形式界定它。而它不知道其意义。兴奋地,它走动在动物园里,聚集它的分散的部分。

倾听的更好方式:倾听那未曾期待过的,不再知道一个人正在听的。

没有阅读的混乱,诗人就不会产生。

诗人谦卑的任务在最后也许会成为最重要的:传递那些他读过的东西。

我不再被神话故事的幸福结局所恼怒:我需要它。

忘却的美,存在于它暴露自己之前。

中国人的马——它是如何为了一个马的年代而憔悴!但,给它们酒以啜饮,为了它们能舞蹈,那就是它们的金色年代?

一个寻找奥林匹斯神山的孩子发现了科威特。

陀思妥耶夫斯基,他终生的感激只为一声对不起。一种多么珍贵的已经失去了的生命。

思想成为生命的提要。它们的冲力是如此巨大,以至于多少年过去了还没有人敢于完全了解它们。

诗人们看上去像是正在飞起的海鸥,并且,也像海鸥那样相互带着敌意。

应当不带抱怨地写下人生。但是这可信吗?

1981

重读庄子:如果庄周不曾存在,我将只是地下的根。这就是他,把我从我的根部举起,而勿需损失其中任何一根。他的自由,随着我们大地的无损而增长。但他也为自己设下了一个界限——死亡。他是唯一一个不应受到挑剔的,因为他对那种界限的接受。

他是那样靠近我们,在他的搏斗中。他对诡辩论者讲话,而他多么严厉地拒绝他们。他毫不妥协地坚持认为词语是一些事物,他尊重并荣耀它们,并和那些事物站在一起,反对那些把戏。而我被他对功利主义的轻蔑深深感动了。

他知道一些关于空间的东西,并且他把外在空间的广阔与内在世界勾通起来。因此可以说他是一个被空间充满的人。充满,但到了被倾空的时候,又能保持像光一样,如果他可以被倾空的话。

我没有一个我可以这样对他说的人:释放我。

一个仅在夜间存在的生命:用什么来代替早晨?

交替地,一周完全独处而另一周完全处在众人之中。因而他学会了两者都恨:人们和他自己。

当别人挨饿,他写作。他写作,当别人死去。

渴望不朽的价值恰好只存留在这种不会实现的信念里。

这种最强烈的欲望是不可能的。因为它,一个人会增强他的欲望,用每一个证据来增强,千百次地证明它是一种可能的承诺。

只有一种非常的、永不歇息的紧张是值得的。视它为一种与假想中的对手搏斗。向一个以他的力量来践踏你自身的上帝祈求也是可怜的。而试着为人们剥去他们的不朽性是值得的,因为正是这种企图宣称它不会失败。

现在,写出的早年生活已接近进入老年的晚期,并且将非常可能变成你的命运,即,变成你结束时的不同寻常的形状。

唯一的拯救:另一种生命。

有多少生命一个人不得不去经历,为了开始理解死亡的含意?

那里有一些“地下”式的先知。陀思妥耶夫斯基是第一个和最迫切的一个。

陀思妥耶夫斯基真正知道不少关于堕落的事情,他是这方面的洞察者。我感到更靠近塞万提斯,一个有着伟大的骄傲的洞察者。

他后悔很多事情,但是在众人中后悔?不,那将意味着他什么也不后悔。

他成功地把死人弄成了他的敌人。

一个观念怎样放弃不重要;重要的是看它如何变成新的。

当他们离去,我想他们将作为别的什么人回来,或者永不。

他把自己扔得如此之远直到下一个世纪才能被人们接住。

他不曾摆脱过恐惧,但这已不再是他自己的恐惧。

想着过去的事物仿佛他们刚刚开始存在。

修补信件。死者的运动。

痛苦,也可以是错误的。

敌人可以使你非常不高兴,但他们绝不会像你的追随者那样令人生厌。

他不能够到他自己的啰嗦言词的底部,这是他自己的饶舌而它像是一种不知道的语言。

留存的山谷,恐惧的空碗。

1982

当他年近八十他招认了他的性。

既然她的希望是虚假的——她的恐惧也是?

他的四分五裂的知识使他把自己聚为一体。

试试不去判断。描述。没有比判断更让人厌恶的了。它总是非此即彼并且总是错。谁有足够的资历去评判别人?谁能足够无私?

一个人被遣送回许多个国家。

驴子,作为马的经销商。

消失,但不是完全地,为了你能够知道它。

什么也不解释,把它放在这儿。说它,离去。

为了存在于今天,一个人需要有一种对所有不同时代的亲密知识。

时代的共有的醒悟。

“生活经验”说起来并不是很多,它可以从小说中学到,比如从巴尔扎克那里学到,勿需生活的任何帮助。

离开阅读,在他那里新的思想就不会发生,也不会再和任何事物发生联系。每一样事物滞留在相互隔绝的领域,枝干的疏松的风景连不成一片,不像青草那样茂密。

如果一个人生活的足够久,就有屈服于“上帝”这个词的危险,仅仅因为它总是在那里。

那里有一些不纯的东西就在关于我们这个时代如何糟糕的悲叹里,仿佛它可以用来原谅我们个人的失败。

这些不纯的东西一直在场,从一开始就存在于对死者的悲悼里。

PJ:我看见这屋子。我看见他的床,他的蚀坏了的牙。他如何弄得活了这么久。对于任何别的人,我从未这样问过我自己。他轻轻地咬着那个更老的妇女的脖颈,他们让他这样。在巴黎,我曾看见他在索邦的校园里,无情地嘲笑学生们,这是他仅有的严厉,此外他礼貌而又温和。我至少有十年没看见BJ了,也许更长。但是早先,当我到巴黎,他待我像一个老相识似的,他是仅有的叫我自己的名字的人。我们几乎无共同之处,尽管他是如此敞开,如此慷慨地待我。我知道他曾被关在集中营。他并不介意为此接受尊重,但他所获得的真正自由,是拒绝适应任何事物,任何规范,任何婚姻,任何程序,任何衣服。他穿的任何东西对他都松松垮垮、破破旧旧,既然人们从未见过他穿过别的除了这件邋里邋遢的外套,这个总是在微笑的人便有点让人们想起了类似丑角的一些东西。

他生活在陀思妥耶夫斯基的“死者之屋”里,只是分开单独住着而已。他知道那是他的吸引力的更大的部分。他虽已被释放,但仍在那里。他微笑,裂开了嘴,为他的自由。

你不逃避任何意义化过程。你将被摧毁,在每一种可能的方式里。也许你存在就是为了被摧毁。

岛上的一年。

一个人最完全地表达他的时代,通过表达什么是他所不能接受的。

“当一颗葡萄看见另一颗葡萄,它成熟了”。

——拜占廷人俗语

对一个不信上帝的人,最困难的莫过于他没有一个人来表达他的感激。

一个悲哀的傍晚:窗户前,一只白鹭。

茶色上的白与赭石色 达比埃斯 1961年 综合媒材、画布 200×175.5cm

什么是孤独,他问,有多少人一个人不得不去了解就在他可被允许独处之前?这是不是一种一个人不得不接受的酬答,就像服从一种判决?而它是否还会被许多惩罚中的一种所跟随?

关于历史,他最恨的是它的复仇。

写作,在刀锋里,或呼吸里?

一个诗人,他的艺术存在于它的不超然里:陀思妥耶夫斯基。

他需要那种无需否定自己作品的无私。诗人的公正。

1983

敌人,他说,而他的沙漠涌现,太阳被戳伤而盘旋的鸟死于干渴。

那座房子的号码每天都在变以至于没有人可以发现他回家的路。

他为每一个和他一起去死的词悲痛。

亚里士多德最重大的方面:细节的精确。

最独特的幸存者是尼采,在那十二年里,他自己都没有意识到这一点。

一个口吃的人,一定会比划。

他踩到我的足迹上。但是这将使他很难堪——我踩在他追随我的足迹的足迹上。

人类后来的信仰,而你对它们无从了解。也许它们只是一种无需牺牲的信仰。

对一切不再抱希望的瘫痪的效果:幻境的出现。每样事物照常进行,只有这灰色的词语忙于到处相互适应。除了空口应答恐惧外,没有任何其它事物显出异样。

你不得不回到自己的作品上,为了重新恨它。它已松懈在遗忘的满足中。

有时,你告诉自己每样可说的事物都已被说了。然后你听到一个声音在说同样的事,但,它是新的。

挺好,他的一些作品依然不被人们了解,这是一种补偿,因为他对他那些知名作品的厌恶已变得不可忍受。

他回到家。陈设依旧,桌子已经散架。他坐下,并写作于空气里。

去写一种生活并拒绝承认任何事物的短暂无常是困难的。

1984

父亲作为狼,我的第一个上帝。

他保持语言的肌肉,并挤出它的血。

一个人多么爱,并且一个人多么徒劳地爱,这些是本质的事情。

G君预测那些获奖者的命运:

自杀,丧失创造力,湮没,衰退。

那么那些未获奖者的命运呢。我问。

无需读它,你已在《圣经》里。

他看上去如此克制:眼睛像蒸馏过的水。

两种性质的掠夺:感激与怨恨。

他站在镜前为自己咧出牙齿。这唯一的他在他自己身上仍害怕的东西。

向着被抛弃的太阳远征。寻找内疚。此谓发现。

死亡,那种他不能容忍的,带上了他。

一个人听到过每一个词的爱。一个人也许还会听到每一个词的期待。

对词的永不满足的需要。

这就是永恒?

死亡作为一种侮辱。——但,如何去描述?

什么事是你最希望的?——多么谦卑!——一种无尽的阅读。

被人遗忘,这对他来说真是一件礼物。

戈雅在他的晚年:他的丑儿子,他的继承人。那个已经学画画的9岁的女孩,也许,是他的女儿。他的母亲,特丽莎,她的唠叨戈雅已经不能听见。他的聋,作为一种拯救。

他需要那种在他之后能够继承他的痛苦的人。

1985

自我满足:一个巨大的望远镜。

一个生命的综合,少于它的部分。

老年更多地依赖于它的法则。老年活的不够偶然。

一个用部分言说形成的人。

他轻视你因为你不显露自己。他们仍将那样轻视你如果你夸大自己。

他照料这些日子,使它们变得珍贵。但是有意的安排并不能使它们更珍贵。

“人们这样说她在河边生活了六十年但从未弯下腰去看它”。

——《Wisdom Of The Fathers》

说最私人的事物,说它,别无他虑,不要羞愧。那些大路货尽可以在报纸上发现。

我没有可以抚慰我的声音,没有像她那样的中提琴,没有任何人会认同的悲叹,那种听起来柔和,在一种不可言说的温柔语言中的悲叹。我只有这些写在黄褐色纸上的句子和那些永不新鲜的词语,它们穿过我的全部生活一直在说着同样的事情。

一个人在信中对人说的什么与一个人在日记中写下的关于那个人的什么,请比较!

在25年之后他到达一个地点,那时他才可以作为一个陌生者来读自己的书。

看他:他的罪过正从他所有的口袋里显露出来。他把他的口袋缝合起来。但这无济于事。

也许没有人比你更深刻地怀疑人类,也许正因为如此你的希望才更有份量。

在词语开始闪耀之前,他缩起他自己。

在德语中用来表示呼吸的词是“Atem”——一个外来词,仿佛从另一种语言中来。有点与埃及和印度有关,甚至,它听起来更像是土著的语言。

在德语里发现这些听起来像土著的词,这样开始:Atem。

从只说“神”里他得到什么乐趣——为了不去说“上帝”?

所有失败的忠诚抛弃了他。

中国人,自从他们教给我们生活的一课,在我们之前,所有更痛苦的就是观看他们现在与我们竞争。当他们终于赶上我们,他们将失去所有他们曾超过我们的领先的距离。

从《大卫•科波菲尔》中遇到过去那些人物……就像抓住他们外套的摺边:他就在这里,他像什么,这是真正的他,不,他完全变了,外套依旧但里面已是另一个人——这些人物在那时于你毫无印象,因为你那时太年轻。这是些使你吃惊的人物,一些最好的艺术形象就在他们中间。

狄更斯是一位杂乱无章的作家,似乎是这类伟大作家中最伟大的。小说中的秩序从福楼拜开始,在他那里没有不经过过滤的东西。秩序在卡夫卡那里达到完美。我们这样感受,部分是由于我们事实上一直隶属于许多种类的秩序——它们已排干了生命的汁液。在卡夫卡那里,我们会在每一样事物上感到它们的权力和统治。但这些事物仍拥有他的呼吸,那种从陀思妥耶夫斯基热烈的忏悔中吸收的呼吸,正是这种呼吸使他的秩序化了的世界活了起来。除非这个体系瓦解,卡夫卡将永远活着。

他发现句子,仅仅是为了把更早的一个带回来。

太多的名字在他的头脑里,像大头钉。

他在早年吞咽下歌德并且从未把他再次咳出来。现在,该是这些自己想要吞咽下歌德的人狂怒了。

一个人的碎片,如此有价值超过了他的整体。

移居。一个人和同一个人,一次又一次移居到同样的地方。他从未发现他自己,消失,而又总是再次归来。

部分不朽是,那里有足够的东西留下来以责备那个想要获得不朽的人。从另外的角度看,伟大的完成将厌烦于拯救。