962例在校大学生听力现况调查

赖丹 黎万荣 蒲俊梅 杨益英

听力损失是名列第十五位的世界性疾病[1],严重影响人们的生活质量和人口素质。在校大学生作为一个特殊群体,面临就业或再升学的问题,对听觉系统的健康有更高的要求,其听力问题不容忽视。为了解目前在校大学生的听力状况及探讨其听力损失的原因及防治策略,本研究对在泸州医学院学习的大学生进行了听力调查,报告如下。

1 资料与方法

1.1调查对象 采用多层随机抽样方法对泸州医学院在校大学生进行抽样,抽出30个班级为调查点,共调查962名(1 924耳)大学生,其中男生486人,女生476人。

1.2方法 问卷调查内容包括一般情况、听力情况、疾病情况、耳毒性药物应用史、既往病史、家族史,MP3/MP4、手机、游戏机使用及其它噪声接触史等。对于噪声接触史,主要调查其使用的语音装置的类型、时间、使用频率、声音选择、音量喜好等以及其它一些稳态噪声的暴露史,并由耳鼻咽喉科医师和听力技师完成电耳镜、纯音测听、声导抗及畸变产物耳声发射检查。

1.3测试仪器与方法 采用GSI-Tympstar中耳分析仪行226 Hz探测音声导抗检查,测试鼓室导抗图及同侧1 000、2 000 Hz声反射阈值。纯音测听和畸变产物耳声发射检查均在隔声室内进行。纯音测听采用听力计AC40(丹麦 Interacoustic),校准后,向测试者详细说明检查方法,确信其理解后开始测试。检查时先测听力较好耳,采取“升5降10”的方法寻找该频率的听阈值,直至得到较准确的气导和骨导阈值。畸变产物耳声发射(DPOAE)测试仪器为Smart OAE耳声发射仪,DPOAE刺激声频率f2/f1=1.2,刺激声强度L1为65 dB SPL, L2为55 dB SPL。测试频率为0.5、1、2、3、4、6、8 kHz 7个频率[2]。

1.4诊断标准 根据WHO/PDH97.3推荐标准[3],以0.5~4 kHz平均听阈对受试者进行听力损失程度的分级:轻度26~40 dB HL,中度41~60 dB HL,重度61~80 dB HL,极重度≥81 dB HL。

1.5统计学方法 用SPSS13.0软件进行统计学分析,率的比较采用χ2检验,均数比较采用方差分析。

2 结果

2.1不同性别大学生声导抗声反射引出及畸变产物耳声发射通过情况见表1。

表1 不同性别大学生声反射引出及畸变产物

2.2不同性别大学生听力损失程度分布情况见表2。962名大学生中,33人(49耳)有听力减退,听力减退患病率为3.43%(33/962)。486名男生中, 有听力减退21人(32耳),患病率为4.32%(21/486) ;476名女生中,有听力减退12人(17耳),患病率为2.52%(12/476),男生患病率高于女生,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 不同性别大学生听力损失程度分布(耳)

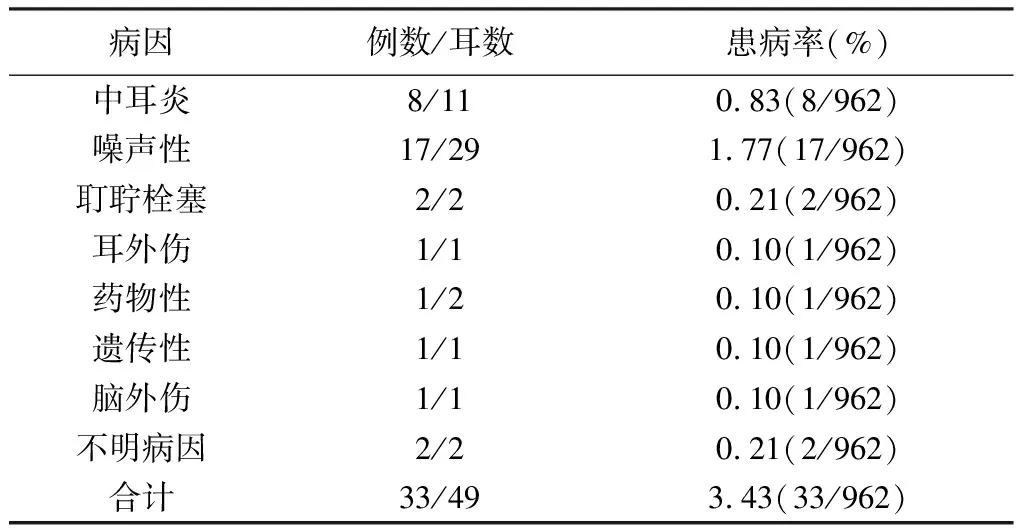

2.3听力损失的各种病因分布情况见表3。可见,噪声和中耳炎是本组在校大学生听力损失的主要病因。5例(7耳)中度-极重度听力损失者中,除2例(2耳)原因不明外,其余3例为药物和中耳感染性疾病所致,其中一名配戴耳内式助听器进行干预。

问卷调查发现962人中,MP3、MP4拥有率达97.82%(941/962),每天听MP3、MP4的平均时间为1.68±1.22 h。

表3 不同病因在本组调查人群中的患病率

3 讨论

近几年来,老年人和婴幼儿的听力问题成为人们关注的重点,而对大学生这一特殊群体的听力问题关注较少。听力减退可不同程度地影响他们的学习和社交,并导致一定的精神心理障碍。加强听力保健意识,尽早发现及治疗听力问题,对在校大学生的学习及身心健康都有着重要作用。

本次调查大学生听力损失的发生率高达3.43%,明显高于人口统计所发现的青年期听力损失的发病率(1%)[4]。在导致本组大学生听力损失的病因中,噪声性听力损失占首位,其次为中耳炎。人们普遍对强噪声环境的损害有较强的防范意识,而对长期持续性的慢性声损伤可能造成的听力影响缺乏认识。噪声性听力减退多为缓慢进行性,初期因程度轻且能恢复或只累及高频而不自觉,后累及言语频率始被发觉,故早期听力损害多数在听力检查中被发现,本次调查中大多数噪声性听力损失者都无自觉症状;长时间听MP3/MP4现象在大学生中已相当普遍,而绝大多数大学生对其危害却了解甚少。本次调查发现在校大学生中MP3、MP4拥有率高达97.82%,长时间、高频率、高声强使用MP3、MP4是在校大学生最主要的噪声源。现代电子产品的迅猛发展,在校大学生可以轻松购买MP3、MP4等,却忽略了对它的负面影响的认识。因此应加强“爱耳、护耳”知识宣传,尤其是对噪声性听力损失的预防、保健等相关知识的科普宣传,指导学生正确使用MP3、MP4,避免过多接触噪声等。

本次调查发现中度-极重度听力损失者5例(7耳),其中2例病因不明,均为单耳极重度听力损失,其余3例为药物和中耳感染性疾病所致,其中一名配戴耳内式助听器进行干预。因此,单耳听力损失和较严重的听力损失在本地区在校大学生中不可忽视。随着社会的进步、经济的发展和医疗保健的完善,因耳疾、药物和/或外伤造成的听力损失的比例大幅下降,中耳炎成为可以治愈的疾病,半个世纪以来,传导性聋的治疗有效率达90%以上[5],而噪声性聋、药物性聋是可以预防和避免的。因此,必须加强治理噪声污染,积极治疗中耳炎,尽量少用或不用耳毒性药物,避免听力损失的发生。

本次调查结果还显示男性听力损失患病率明显高于女性,与其他地区的一些调查结果相似[6]。这可能与男生更多使用MP3、MP4,喜欢听爵士乐、摇滚乐等高声强歌曲,喜好打网络游戏及不重视耳的保健等因素有关。这也说明男性接触听力损失危险因素的机会较多,因此男性是听力损失的重点防护对象。要加强相关知识的宣传教育,培养学生关爱及珍惜听力的保健意识,对疑有听力问题的学生要积极进行听力检查,争取早发现、早治疗,避免进一步的听力减退。

(致谢:衷心感谢四川省泸州医学院962名在校大学生志愿者的积极配合和各班级辅导员老师给予的大力支持!)

4 参考文献

1 王树峰. 全球听力障碍的现状及对策[J]. 中国听力语言康复科学杂志,2004(6):8.

2 卜行宽,刘钅延.世界卫生组织预防聋和听力减退工作情况介绍[J] .中华耳鼻咽喉科杂志,2000,35:237.

3 Dreisbach LE, Siegel JH. Distortion-product otoacoustic emission measured at high frequency in humans[J]. J Acoust Soc Am, 2001, 110:2 456.

4 孔维佳. 耳鼻咽喉头颈外科学[M]. 北京:人民卫生出版社,2005.533~533.

5 韩东一. 中国聋病防治现状[J]. 中华耳科学杂志,2007,5:345.

6 王幼勤,杨崇玲,许世文,等.WHO关于耳疾与听觉障碍调查方案在贵州省的实施报告[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2007,21:731.