缅甸M区块上部复杂地层钻井技术研究与实践

杨鸿波

(中海油田服务股份有限公司)

缅甸M区块上部地层(1200 m以上)情况复杂,断层较发育,高陡推覆体构造的存在导致地层挤压破碎严重,地层主要是极易蠕变的粘塑性软泥岩,地层孔隙压力和坍塌压力高,同时气层异常发育,因此该地区以往的钻井施工中事故率较高,许多井因卡钻、井漏及井喷等事故而中途报废。2005—2007年中海油作业者在该区块先后钻了 RM 19-1-1和RM 19-3-1两口探井,也遇到了诸多技术难题。在认真总结RM 19-1-1井和RM 19-3-1井作业经验的基础上,通过优化设计和改进技术措施,于2009年在该区块连续成功完成了STH1、STH2、STH3和 STH4等4口井的钻井作业。本文是对缅甸M区块上部复杂地层钻井工程难点和所采取的主要技术措施的总结。

1 钻井工程难点

钻井工程难点主要表现在以下几个方面。

(1)井壁稳定性差

M区块上部地层多次推覆严重,构造应力集中,断层交错(图1),推覆构造在断层处形成强烈的破碎带,加上大段塑性软泥岩,井壁稳定性差,极易发生井壁坍塌、缩径等井壁失稳问题,钻井液密度控制稍有不当,很快就会引起摩阻增加、阻卡等井下复杂情况,处理不当将会发生卡钻事故。例如RM 19-1-1井和RM 19-3-1井在钻井作业过程中软泥岩缩径严重,划眼困难,频繁蹩泵蹩扭矩,2口井划眼时间占钻井周期的比例分别约为27%、12%,且在钻进及起下钻过程中因缩径和井壁坍塌掉块造成卡钻的情况很严重,其中 RM 19-1-1井因卡钻而导致侧钻。

图1 缅甸M区块断层构造剖面

(2)地层可钻性差

M区块RM 19-1-1、RM 19-3-1井所钻遇的上部地层主要为大段塑性软泥岩,可钻性差,机械钻速低(表 1)。

表1 缅甸M区块 RM 19-1-1、RM 19-3-1井上部地层机械钻速统计

(3)钻井液的选择和维护困难

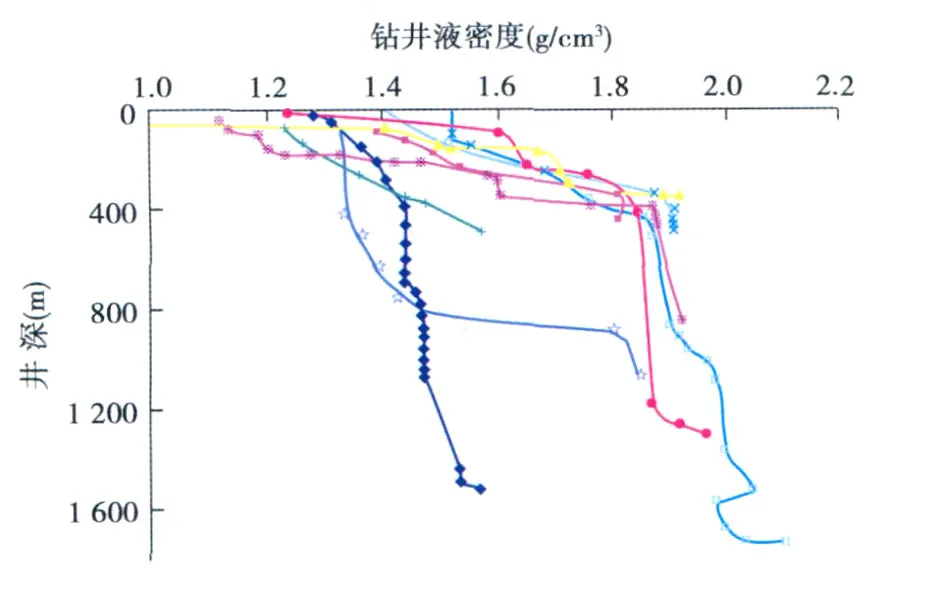

由于M区块上部地层主要是大段塑性软泥岩,为了能保证钻井作业的顺利进行,选择合适的钻井液体系和维护好钻井液性能至关重要。根据RM 19-1-1井和 RM 19-3-1井的钻井情况,上部地层如果使用抑制性钻井液体系,易引起缩径导致钻进及起下钻困难;如果使用分散性钻井液体系,由于该区块孔隙压力较高(使用的钻井液密度最高达2.0 g/cm3以上,图2),同时地层造浆能力极强,这使得高密度分散性钻井液的性能维护非常困难。

图2 缅甸M区块已钻井钻井液密度统计

(4)气层活跃,固井难度大

由于M区块储层浅、地层压力高、气层活跃,存在水泥添加剂选择困难、水泥浆强度发展缓慢和防气窜难度大等困难。RM 19-1-1井和RM 19-3-1井大部分井段固井质量不合格,固井后存在井口冒气现象。

RM 19-1-1井和RM 19-3-1井由于复杂情况、事故、修理设备及其他原因停工等造成的非生产时间占钻井周期的比例分别达到61%、40%,钻井周期分别为70 d、50 d(井深达到1200 m时)。

2 钻井作业中所采取的主要技术措施

2.1 优化井身结构

根据物探资料,结合区域周围已钻井的测井、钻井和地质资料,对M区块将要钻遇地层的孔隙压力、破裂压力和坍塌压力进行了初步预测(图3)。

图3 缅甸M区块地层压力预测曲线(深度从海平面算起)

遵循降低作业难度、提高作业效率、确保作业安全的原则,依据地层压力预测曲线,M区块新钻4口井井身结构优化结果为:φ444.5mm井眼×φ339.7 mm表层套管×60 m+φ311.2 mm井眼×φ244.5 mm技术套管×(400~490 m)+φ215.9 mm井眼×φ177.8 mm油层套管×(849~1201 m)。

以前该区块所钻井的套管下深不够合理,特别是二开技术套管下深偏大,导致二开井段钻入了高压地层(高压低渗地层),这时如果提高钻井液密度可能会造成一开井段发生井漏(由于一开井段套管下入浅),因此表层井段实际钻井液密度不足是导致不能有效抑制井眼缩径造成钻进、起下钻困难的主要原因。由此将二开φ244.5 mm套管下深原则确定为:以保证不打开高压地层且保证套管鞋处地层有足够承压能力(根据地层压力预测曲线得出φ311.2 mm井段完钻钻井液密度 1.6~1.7 g/cm3)。钻井时实际钻井液密度参照地层压力预测曲线,并根据井下实际情况作相应调整。

2.2 高密度分散性钻井液及其工程配套措施

2.2.1 高密度分散性钻井液优化

钻RM 19-1-1井时在上部井段使用的是 KCl/PLUS抑制性钻井液体系,上部软泥岩蠕动缩径严重和钻井液的强抑制性导致了划眼非常困难,进而发生了卡钻。为了能将井眼缩径的泥岩分散或将井壁泥岩软化后通过机械方式(通井或划眼)破坏掉,钻RM 19-3-1井时在上部井段改用了钙处理粗分散性钻井液,井眼情况有所改善,划眼的困难程度减小,但由于当时钻井液密度不足,井眼缩径情况仍比较严重。

在总结RM 19-1-1井和RM 19-3-1井作业经验基础上,新钻4口井的钻井作业中对钙处理粗分散性钻井液进行了优化,调整钙处理剂为土般土聚合物。土般土聚合物分散体系钻井液在高密度条件下操作较简单,性能维护较容易,对土般土含量容量限度较高,具有良好的流变性。新钻4口井三开井段钻井液密度为1.75~1.95 g/cm3,钻进过程中根据地层情况逐步提高钻井液密度。由于本井段地层压力较高,钻井液密度高,平均钻速较慢,岩屑研磨的较细,溶入井浆中造成MBT上升较快,钻井液流变性难以控制,采取了以下维护钻井液性能的主要技术措施:

(1)开钻前,尽可能将上井段老浆排放,配制新浆。将泥浆槽、沉砂池清理干净,减少不必要的岩屑污染。

(2)使用稀释剂来增强钻井液的MBT容量上限,改善高MBT含量钻井液的流变性。

(3)由于土般土聚合物钻井液体系的局限性,作业周期不宜过长,因此完钻后在测井及下套管前置换部分老浆。

(4)钻井液密度在1.80~2.00g/cm3时采用活化重晶石加重,钻井液密度超过2.00g/cm3时采用铁矿粉加重。

2.2.2 工程配套措施

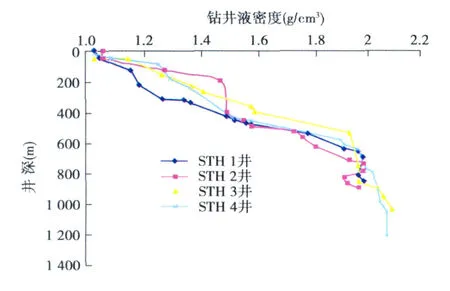

(1)根据钻进、起下钻过程中的阻卡情况及循环时气全量情况,及时提高钻井液密度(图4),以抑制软泥岩缩径;使用分散性钻井液体系,将井壁缩径的泥岩分散或将井壁泥岩软化后通过机械方式(通井或划眼)破坏掉;使用划眼能力强的钻头和具有划眼齿的扶正器,并尽量使钻具结构简化,通过加强划眼、短起下钻等措施及时将井壁缩径泥岩清理出井眼,以维持正常的钻进作业和防止卡钻。

图4 缅甸M区块新钻4口井钻井液密度

(2)M区块浅部地层压力高但渗透率较低,参考以前该地区钻井时浅部地层使用旋转防喷器的情况,新钻4口井在表层套管下入后安装了常规的井口控制装置,并采用以下技术措施:①二开钻入新地层后,泵入该井段可能使用的最高密度的钻井液,以验证地层的承压能力;②钻进及起下钻过程中监测后效气显示及油气上窜速度,及时调整钻井液密度;③起钻若发现拨活塞现象则及时采用开泵起钻。

通过采取以上井身结构优化和高密度分散性钻井液优化及其工程配套措施,在新钻4口井的钻井作业中有效地控制了软泥岩地层的井眼缩径和井壁坍塌掉块,钻进和起下钻过程中的划眼时间极大缩短(4口井划眼时间占钻井周期的比例平均为5.9%),未出现卡钻事故,保证了钻井作业的顺利进行。

2.3 提高机械钻速

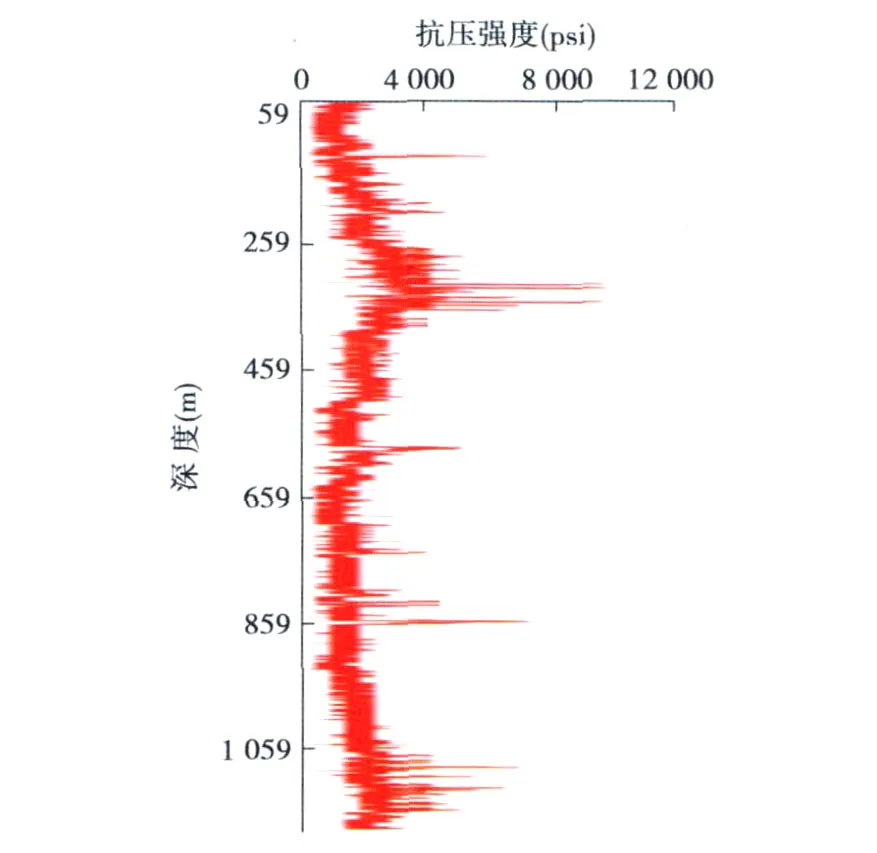

对收集到的周边地区已钻井的测井声波时差、自然伽马和地层密度资料进行处理,得到了已钻井的地层抗钻特性力学参数,并根据层位对比分析对要钻遇地层的抗压强度进行了预测(图5)。

图5 缅甸M区块地层抗压强度预测曲线

从图5预测结果看M区块泥岩地层的抗压强度并不高,但该区已钻井的机械钻速很低,分析认为,M区块泥岩地层塑性很强,先前已钻的2口井钻头选型不够合理(更多的考虑了提高钻头的研磨性,导致钻头吃入较差),并且井眼尺寸大,同时由于使用高密度钻井液造成压持效应增强,导致钻头重复破碎岩屑。为此,新钻4口井主要采取了以下技术措施:

(1)采用小尺寸井眼。在保证钻井作业安全的前提下,分别采用φ444.5 mm和φ311.2 mm井眼代替原φ660.4 mm和φ444.5 mm井眼,提高了机械钻速。

(2)优化钻头结构。PDC钻头刀翼数量由6刀翼变成5刀翼、降低布齿密度、减小 PDC切削齿后倾角等,提高了钻头吃入地层能力。

(3)优化钻具组合。在保证控制井斜的前提下,减小下部扶正器与钻头之间的距离,以提高钻压。

(4)在保证钻井作业安全的前提下,钻井液密度采用下限值,减小了高密度钻井液的压持效应。

通过采取以上技术措施,新钻4口井的平均机械钻速得到了明显提高(表2)。

表2 缅甸M区块新钻4口井机械钻速统计

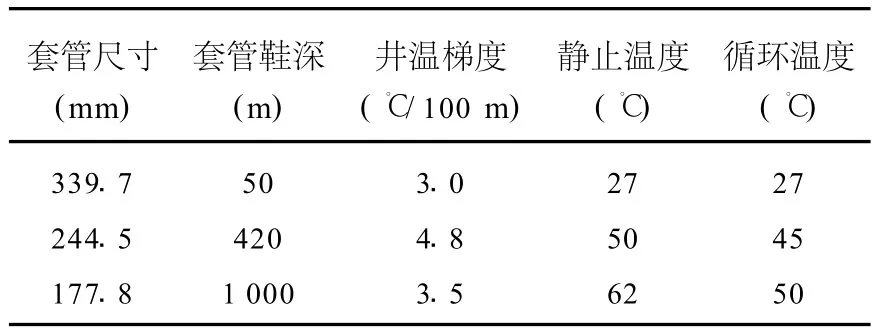

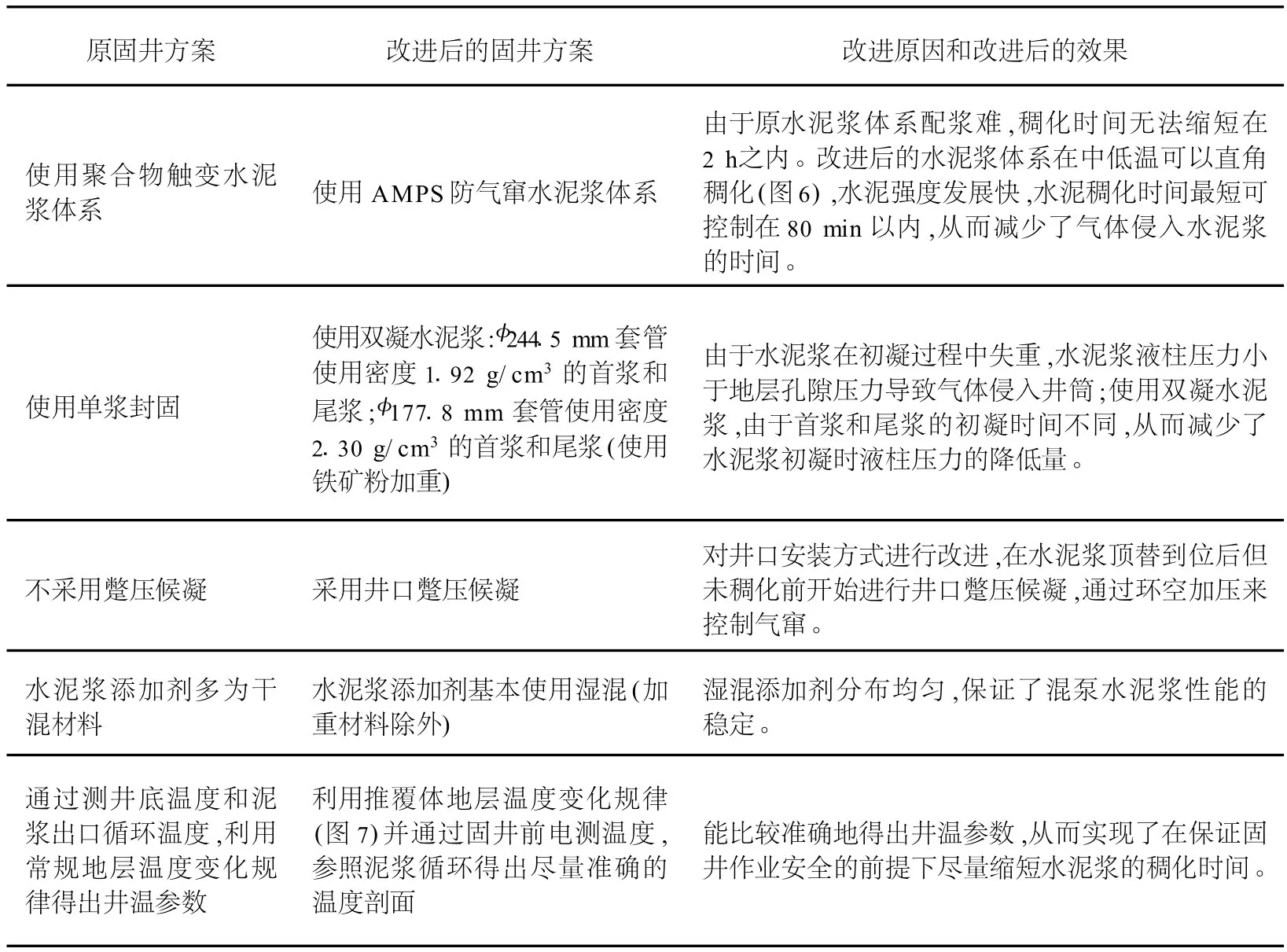

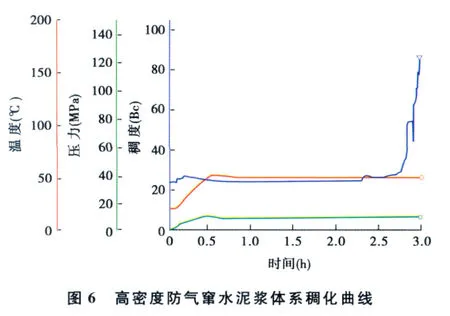

2.4 高密度防气窜固井技术的改进

浅层低温高压固井是个世界性难题。实测数据表明,M区块浅层具有低温高压特征(表3、图4)。在总结RM 19-1-1、RM 19-3-1井固井技术和经验的基础上,在新钻4口井的钻井作业中对原固井方案进行了改进(表4),并采取了相关的技术措施成功地克服了这一难题,固井合格率达到了100%。

表3 缅甸M区块STH3井实测井底温度

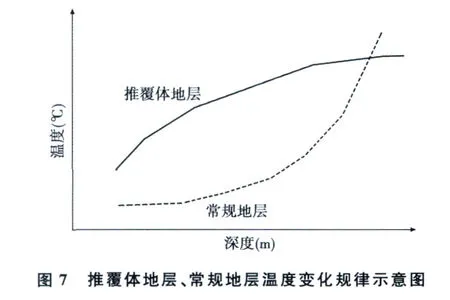

表4 改进后的固井方案与原方案的对比

防气窜固井相关技术措施包括:

(1)提高顶替效率技术措施。①使用紊流型双作用隔离液。②电测完后下钻通井至井眼顺畅。③固井前降低泥浆漏斗粘度、塑性粘度和屈服值。④固井前循环过程中上下活动套管2~3 m。⑤套管重叠段水泥浆附加保证重叠段有纯水泥封固。⑥全程低速塞流顶替。

(2)防窜工艺技术措施。①体系中加入防气窜剂 GAS-A,控制气窜。②固井全过程保证压稳高压气层。固井前充分循环处理泥浆,将后效气控制低于5%以下;固井全过程不注入低密度的液体,固井前置液和水泥浆高于泥浆密度10%左右;采用双凝水泥浆,尾浆稠化时间为施工时间+30 min;固井全过程避免停顿,保证施工的连续性。

3 实施效果

采用以上措施,于2009年在M区块安全、顺利地完成了 STH1(井深849 m)、STH2(井深 887 m)、STH4(井深 1201 m)、STH3(井深1027 m) 等4 口井的钻井作业和地层评价工作,4口井实际钻井周期共计79.6 d,比设计时间提前5.4 d,各项钻井指标(包括井身质量、井斜、固井质量等)均达到了设计要求。

4 结束语

合理的井身结构、高密度分散性钻井液性能优化和高密度防气窜固井技术的改进是保证缅甸M区块上部复杂地层钻井成功的关键,通过采用小尺寸井眼、优化钻头结构与钻具组合以及高密度钻井液采用密度下限值等措施可以提高塑性地层的机械钻速。